所有人的发音器官都是一样的,语言学家通常都是这样假设的。但事实证明,情况可能并非如此——实际上,你吃的东西会改变你说话的方式。

历史语言学领域的传统观点认为,自大约20万年前智人出现以来,人类的发音器官一直保持不变。因此,所有人类,无论是古代人还是现代人,都拥有产生语音的基本能力。但是,最近古人类学的一些研究证据推翻了这些假设,表明我们进食的方式实际上可以改变下颚的解剖结构。根据刚刚发表在《科学》杂志上的研究,这对我们的说话方式产生了深远的影响。

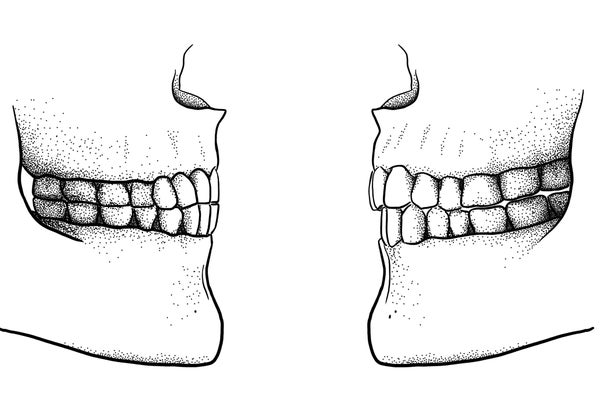

该研究的主要作者,苏黎世大学的达米安·布拉西和史蒂文·莫兰以及同事们,对化石证据产生了兴趣,这些证据表明我们物种的下颚形态在我们相对较近的进化过程中发生了变化。在旧石器时代的狩猎采集者中,成年人的上下牙齿对齐形成一条直线,上牙直接落在下牙上。科学家们将这种结构主要归因于咀嚼坚硬食物(如未碾磨的谷物或种子)引起的牙齿磨损。然而,随着新石器时代农业的出现,上牙突出于下牙之上,这可能是由于食用粥和奶酪等软食的挑战减少所致。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保关于当今塑造我们世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

这些发现不仅表明,农业的文化转变引起了人类解剖结构的变化。它似乎还引入了新的语音,称为唇齿音,例如“f”和“v”。布拉西和莫兰的研究提供了证据,表明采用久坐社会的典型食物最终使我们能够通过抬起下唇并使其与上牙接触来发出“farro”和“verbalize”之类的词。他们的研究小组使用两个不同的虚拟下颚对这种运动进行了生物力学模拟,以计算所涉及的肌肉力量。结果表明,与突出的咬合相比,平齐的咬合结构需要更多的努力才能产生唇齿音。

语言学家已经确定,发音的努力程度会影响音素的命运,因此布拉西和莫兰的团队推测,唇齿音不太可能出现在任何具有平齐咬合的人群中,例如旧石器时代的人类,甚至是食用较硬食物的现代人类。为了验证这一假设,他们分析了世界辅音数据库,并表明当代狩猎采集者的语言中仅包含一小部分唇齿音,而食物生产者语言中则包含更多的唇齿音。当然,食物制备技术只是实际咬合结构的替代品。为了更明确地建立联系,研究人员分别分析了格陵兰岛、非洲南部和澳大利亚的狩猎采集社会,这些地方已明确记录了平齐的咬合。与他们的假设一致,结果表明,在这些人群中,很少有语言具有唇齿音。当其中一个声音出现时,它通常是从其他语言借来的。

作为支持他们论点的最后一部分,布拉西和莫兰的团队检查了印欧语系随着时间推移的声音变化。他们使用了一种称为随机特征映射的非传统技术,该技术计算声音在特定时间点在语言中存在的数值概率。结果表明,直到 6000 年到 4000 年前,唇齿音在印欧语系几乎所有分支中都极不可能出现。在那之后,也就是软食引入的时期,这些声音出现的概率明显增加。

结论是:“我们不能想当然地认为,今天的口语和遥远的过去听起来是一样的,”莫兰说。“这特别意味着,我们使用的语音组合不一定自我们物种出现以来就保持稳定,而是我们今天发现的语音的巨大多样性是涉及生物变化和文化进化的复杂相互作用的产物。”

并非所有人都相信这项新研究中提出的论点。特拉维夫大学的以色列·赫什科维茨指出,除了牙齿磨损之外,还有许多因素会影响咬合结构。此外,牙齿磨损是逐渐发生的,直到成年才完全影响咬合动力学。他说,考虑到史前狩猎采集者相对较短的预期寿命,这种解剖特征不太可能影响语言的进化。

对其他观察者来说,布拉西和莫兰的研究以及近年来的其他研究反映了历史语言学中的范式转变。“这篇论文重拾了一种语言学家可能出于自然担忧而放弃的想法——即存在可能被解释为种族主义的想法的危险——每当提出人群之间的解剖学差异在语言或认知的任何方面发挥作用时,就会出现这种担忧,”加州大学伯克利分校的安德鲁·加勒特说,他没有参与这项研究。“然而,今天有明确的证据表明,个体解剖学、生理学和感知差异确实在语言差异中发挥着一定作用。”