纽约市的大都会艺术博物馆——世界闻名,以下简称“大都会”——是美国最大的艺术博物馆,也是世界十大博物馆之一。它成立于1870年,收藏了两百万件艺术品,从古代到今天,来自世界各地。

我们在此提出一次大都会隐藏数学的导览。大都会的藏品包括具有令人惊讶的数学内容的艺术作品。这些作品跨越全球,人类历史以及大都会的各个策展部门。它们包括数字,形状,透视,天文学,时间以及游戏。(在仍在计划中的第二次导览中,我们希望向您展示图案,对称性和各种数学活动。)

我们的导览灵感来自已故的大卫·米宁伯格博士,他的精彩导览“大都会的医学”揭示了古埃及,拜占庭,古代近东和海洋洲的罐子,碗和其他文物(在大都会展出以展示其艺术价值)的医学用途。我们将这篇文章献给他的记忆,感谢他的鼓励。

关于支持科学新闻业

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻业 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保未来能够继续讲述关于塑造我们当今世界的发现和想法的有影响力的故事。

注意:我们按主题组织了这次导览,而不是按策展部门或画廊或任何其他方案,以方便您的脚步。如果您通过阅读(印刷版或在线版)来参加这次导览,那么您就准备就绪了。如果您亲自参加导览,则需要规划路线。如需帮助,请参阅我们的“如果您去”和“在哪里找到它”注释(在这些页面中)。

数字

尽管这是一次关于隐藏数学的导览,但让我们从一个3英尺高的例外开始。在现当代艺术展厅中,绘画作品“我看见了金色的5字”从墙上跳出来;或者,更确切地说,是从您身边冲走(图1)。

图1. “我看见了金色的5字”,查尔斯·德穆斯(美国,1883–1935),1928年。阿尔弗雷德·斯蒂格利茨收藏,1949年。藏品编号49.59.1。http://www.metmuseum.org/。

这幅画是对艺术家的朋友,诗人威廉·卡洛斯·威廉姆斯(寻找“比尔”,“卡洛斯”和诗人的姓名首字母)以及威廉姆斯的诗歌“伟大的数字”的致敬

在雨中/和灯光中/我看见了金色的数字5/

在红色/消防车上/移动/紧张/无人理睬/到锣声/警笛声中/

和车轮在/黑暗的城市中隆隆作响。

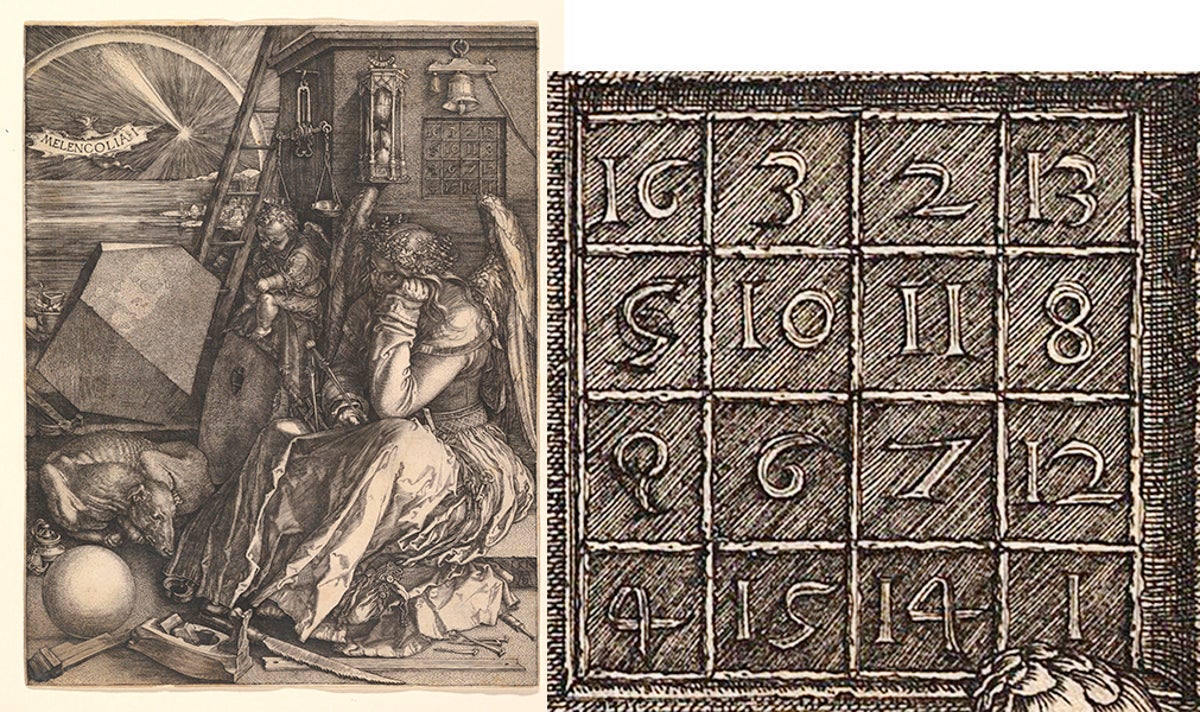

接下来我们去素描和版画展厅。在这里——不太明显——我们在神秘而引人入胜的雕刻作品“忧郁症I”中找到了数字,这是阿尔布雷希特·丢勒(1471–1528)于1514年创作的作品(图2)。2014年,数学家们热烈庆祝了它的500周年。

图2. 左:阿尔布雷希特·丢勒,《忧郁症I》,1514年。雕刻。哈里斯·布里斯班·迪克基金,1943年。藏品编号43.106.1。http://www.metmuseum.org/。右:细节(魔方)。

实际上,“忧郁症”是一场数学盛宴,包含一个球体,一个罗盘和一个神秘的多面体。仔细观察铃铛下方:数字1,…,16的方格是一个魔方:每行,每列和每个对角线中的数字加起来都为34。尽管魔方可以追溯到大约2500年前,但丢勒的魔方被认为是第一位描绘魔方的欧洲艺术家。

思考“忧郁症”,您将进入一个奇妙的算术谜题世界。最小的魔方是什么(2x2?3x3?4x4?)每种(可能的)尺寸有多少个存在?是否存在最大尺寸?有魔方吗?魔超立方体呢?

这个魔方中优雅的数字——很像我们今天使用的数字——是从古代印度的婆罗米数字演变而来的。在诱人的多用途零的增强下,它们在几个世纪中缓慢地向西传播,在中世纪时期到达意大利,并在那里很快取代了当时使用的笨拙的罗马数字。

但是,当时在西方使用的另一组符号并没有如此迅速地被取代。相反,它一直被使用到文艺复兴时期,与“新的”印度-阿拉伯数字共存,就像打字和文字处理共存直到触摸屏出现一样。

这些符号不是写下来的;它们是通过弯曲手指关节做出的手势。手势计数者(adepts的称呼)不是简单地举起一,二,三或更多手指来用两只手数数从一到十,而是可以用一只手的手指显示从一到一百的所有数字。用两只手,他们可以统计到9999。不仅可以统计:他们还可以计算。手势计数者进行算术运算并计算复活节等节日的未来日期。该系统可能一直持续存在,因为它曾是贸易商的国际语言。中东骆驼商人可以与欧洲羊毛商人达成交易,而无需交换彼此听不懂的语言,也无需动笔(两者都难以获得)。实际上,芝加哥期货交易所的交易员从1870年到2015年2月使用了一种手势计数形式(“公开喊价”)。

您可以在大都会艺术博物馆的弗拉芒原始主义画家阿德里安·伊森勃兰特的“称金人”(图3)中看到手势计数,该画作位于欧洲绘画1250–1800年展厅。大都会艺术博物馆网站告诉我们,这幅16世纪早期的画作是最早描绘专业活动的肖像画之一,尽管历史学家不确定描绘的是哪个职业。称金人可能处理商品,也可能是兑换商或银行家。

他左边的托盘上放着一个固定的砝码;他在右侧的托盘上堆放硬币直到平衡。但是他如何跟踪总数呢?不是用算盘,也不是用笔。但是请注意他右手交叉的手指。

图3. 左:“称金人”,阿德里安·伊森勃兰特(尼德兰),1515–1520年。弗里德萨姆收藏,迈克尔·弗里德萨姆遗赠,1931年。藏品编号32.100.36。http://www.metmuseum.org/。右:细节。

如果我们的解释是正确的,他正在使用他的同时代人卢卡·帕乔利(图4)记录的手势变体来统计运行总和。

图4. 数字1到10,000的手指位置。来自卢卡·帕乔利,《

算术,几何,比例和比例概要》,威尼斯,1494年。

在欧洲雕塑和装饰艺术展厅中,我们再次发现了手势计数,这次是在16世纪纽伦堡领先的金匠温泽尔·贾姆尼策(图5)设计的精美镜框中。该镜框复制了他1568年出版的书籍Perspectiva Corporum Regularium的扉页。每个角落代表中世纪大学七种自由艺术之一;这四种,被称为四艺,是(从右上角顺时针方向)几何,建筑,透视绘画和算术。仔细观察左上角的“算术”:坐着的女性形象用左手做出数字36的手势,用右手书写印度-阿拉伯数字。

图5. 左:安装为镜框的浮雕,温泽尔·贾姆尼策,约1568年。镀金银,乌木,镜板,高11英寸×宽9英寸。J.皮尔庞特·摩根赠送,1917年。藏品编号17.190.620。http://www.metmuseum.org/。右:左上角细节(来自Perspectiva Corporum Regularium)。“算术”用左手做出数字36的手势计数符号,用右手书写印度-阿拉伯数字。

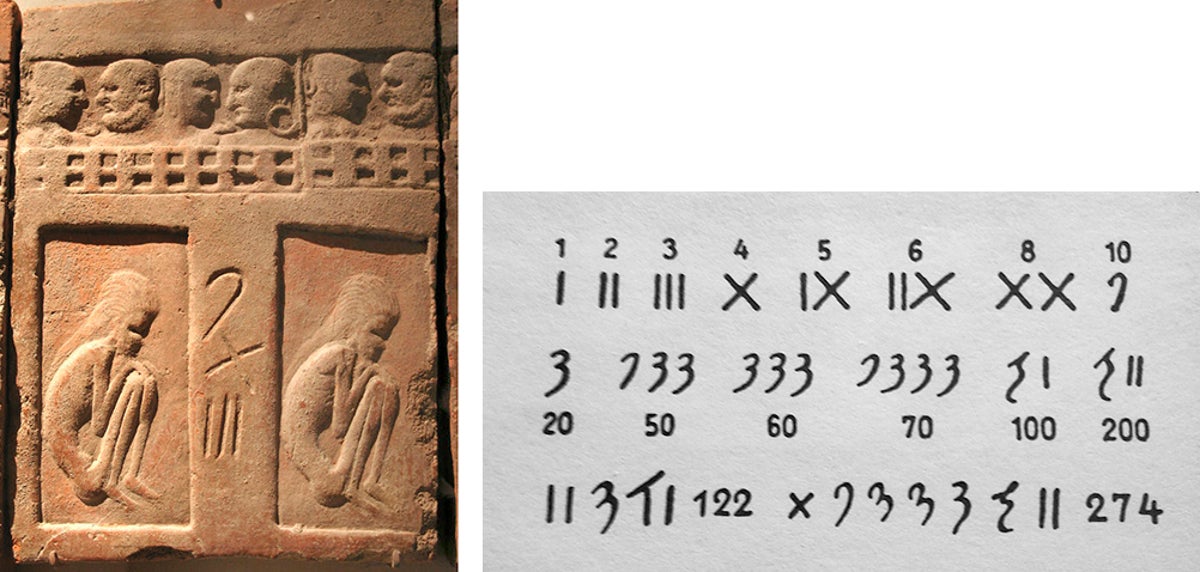

接下来,在亚洲艺术展厅,我们在一个奇特的赤陶瓦片前停下来(图6)。这块瓦片在5至6世纪在克什米尔烧制,曾被放置在室外庭院中。浮雕中奇特的消瘦人形吸引了艺术史学家的兴趣,但这里我们感兴趣的是刻划的标记(这些标记显然与人形无关;大都会艺术博物馆的网站表明它们可能指示瓦片在庭院中放置的位置。)

这块瓦片上的标记是数字,但不是我们容易识别的数字(除了|||代表3)。这些也不是当今印度-阿拉伯数字的婆罗米前身。这些数字是用古代佉卢文书写的,与婆罗米文同时代。手杖状符号是十;十字表示四。从公元前5世纪到公元3世纪,北印度和邻近地区(以及丝绸之路)的书吏和商人使用了佉卢文数字(图7)。

图6. 左:赤陶“带有消瘦苦行者和阳台后夫妇压印人物的瓦片”,5至6世纪,印度(古代克什米尔王国,哈万)。购买,库尔特·柏林纳礼物,1998年。藏品编号1998.122;http://www.metmuseum.org/。右:佉卢文数字。来自K.门宁格,《数字词和数字符号》。

我们还在埃及艺术展厅中发现了隐藏的数字,例如在一条精致的项链和胸饰中,这些项链和胸饰由黄金,红玉髓,青金石,绿松石,石榴石(胸饰)和长石制成,以纪念第十二王朝法老塞努塞尔特二世(图7)。

图7. 左:西塔索尤内特的胸饰和项链,带有塞努塞尔特二世的名字,中王国时期王朝,约公元前1887–1878年。购买,罗杰斯基金和亨利·沃尔特斯礼物,1916年。右:胸饰。藏品编号16.1.3;http://www.metmuseum.org/。

大都会艺术博物馆对象形文字铭文的翻译是:“太阳神赋予卡克佩雷国王(塞努塞尔特二世)生命和统治太阳环绕的一切事物一百零一万年(即,永恒)。”

实际上,当时用来表示一百万和十万的埃及数字占据了中心位置:坐着的人是百万的符号,而十万(蝌蚪)则从他的手臂上垂下来(图7)。

游戏

仍在埃及展厅中,我们找到了(图8)来自中埃及,来自奥克西林库斯(El-Bahnasa)的骰子上的点数表示的数字,其年代可追溯到罗马时期,即公元前30年至公元330年(奥克西林库斯以在那里发现欧几里得《几何原本》最古老版本的残片而闻名于数学家,包括图表,年代可追溯到公元100年左右,以及上个世纪左右从该遗址发掘出的大量天文和占星术纸莎草纸,包括文本,表格,星历表,年历和占星图(琼斯1999年))。

图8. 来自奥克西林库斯的骰子,由象牙制成,尺寸约为每边1厘米(英寸)。埃及勘探基金赠送,1897年。藏品编号97.4.117。http://www.metmuseum.org/。

这些骰子看起来非常像我们今天使用的骰子。并非所有古代骰子都如此。其他多面体,例如二十面体(二十个等边三角形面,五个一组),也被用作机会游戏的骰子。在大都会艺术博物馆的希腊和罗马艺术展厅中,有几个此类罗马二十面体的例子(图9)。

图9. 刻有希腊字母的二十面体,罗马,帝国中期,2至3世纪。http://www.metmuseum.org/。左:叶蜡石,弗莱彻基金,1927年。藏品编号27.122.5。 右:彩陶,弗莱彻基金,1937年。藏品编号37.11.3。

大都会艺术博物馆认为,这些二十面体与神谕有关。但是,由于古希腊人使用其字母表中的字母作为数字,因此它们也可能被用作游戏中的骰子。

绵羊和山羊的踝关节骨,或其模制模型(图10),也被用作某些游戏中的骰子(踝关节骨也用于类似于抓石子的游戏中)。当它们被投掷时落在哪一侧决定了它们的“价值”。

图10. 八个踝骨(astragali)(希腊语为knucklebones),来自希腊希腊化时期,由铸造玻璃制成,两部分模具,平均高度约为1.5厘米。乔纳森·P·罗森夫妇赠送,1992年。藏品编号1992.266.3–.10。http://www.metmuseum.org/。

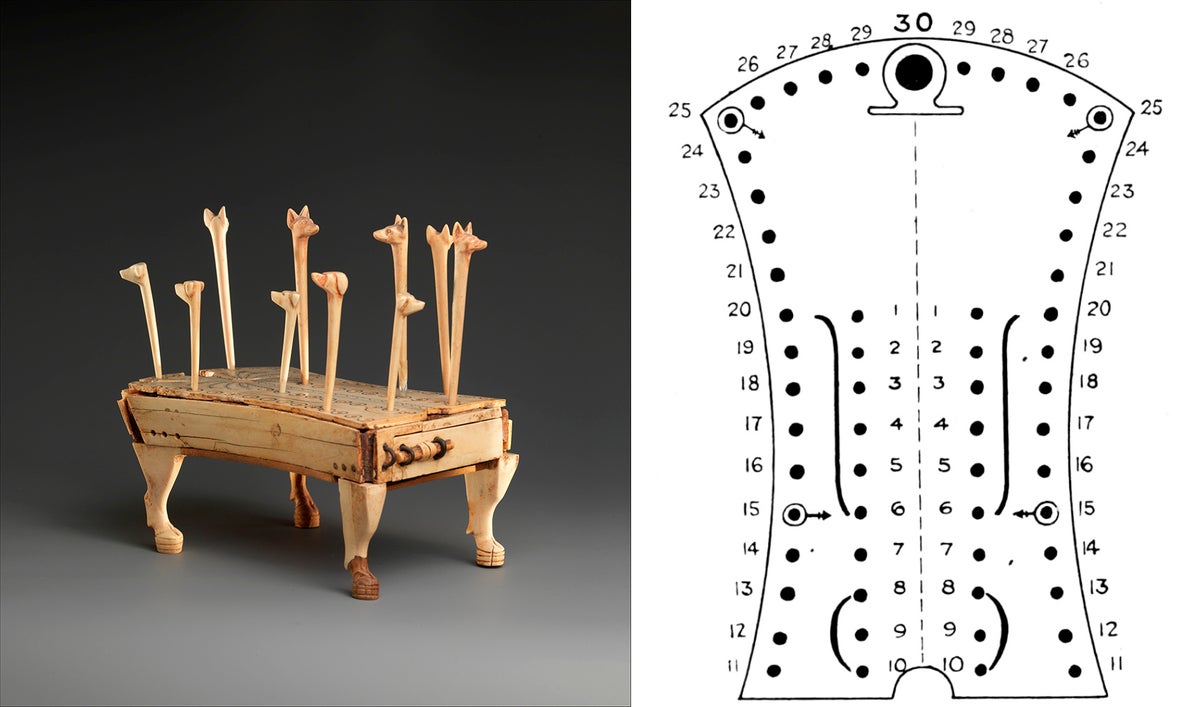

掷骰子游戏在古埃及是一种流行的消遣方式。其中一些游戏在Met的收藏品中的棋盘游戏中有所体现。这个流行的棋盘游戏“猎犬与豺狼游戏”的例子(图11,左)由乌木和象牙制成。其年代可追溯到公元前1814–1805年。该游戏使用五个带有猎犬和豺狼头的棋子进行。棋盘本身(图11,右)包含58个孔(在棋盘中心刻有一棵棕榈树的两侧各有29个孔),中心是申环符号(永恒或无限的符号;也可以理解为太阳在天空中的运行轨迹)。

图11. 左:“猎犬与豺狼游戏”,中王国时期,第十二王朝,阿蒙涅姆赫特四世统治时期,来自底比斯,由乌木和象牙制成,近似尺寸(高×宽×长)带棋子:14 × 10.1 × 15.6 厘米。爱德华·S·哈克尼斯赠送,1926年。藏品编号26.7.1287a–k。http://www.metmuseum.org/。目前在111号展厅展出。右:游戏棋盘的图解(来自卡特和卡纳封)。

根据霍华德·卡特和卡纳封伯爵的说法,他们在1910年在上埃及底比斯发掘了这个棋盘,他们认为这个游戏很可能是通过掷骰子或踝骨的投掷来决定猎犬和豺狼的移动(卡特和卡纳封1912年)。“假设‘申’符号……是目标,我们在每一侧都找到了二十九个孔,或者包括目标,每侧三十个孔。在这些孔中,每一侧都有两个标记为nefer,‘好’;另外四个孔用曲线连接在一起(见图14)。假设标记为‘好’的孔会带来收益,那么用线条连接的其他孔似乎会带来损失。假设这是理所当然的,并且游戏在目标‘申’处结束,那么游戏似乎从棕榈树的中心开始——这是唯一一个可以放置每侧五个棋子而不会与障碍物(即,带来收益或损失的孔)发生冲突的地方。……现在,移动本身很容易用掷踝骨或骰子的机会投掷来表示,两者在早期都为古埃及人所知;如果是这样,那么我们面前就有一个简单但令人兴奋的,机会游戏”(卡特和卡纳封1912年)。

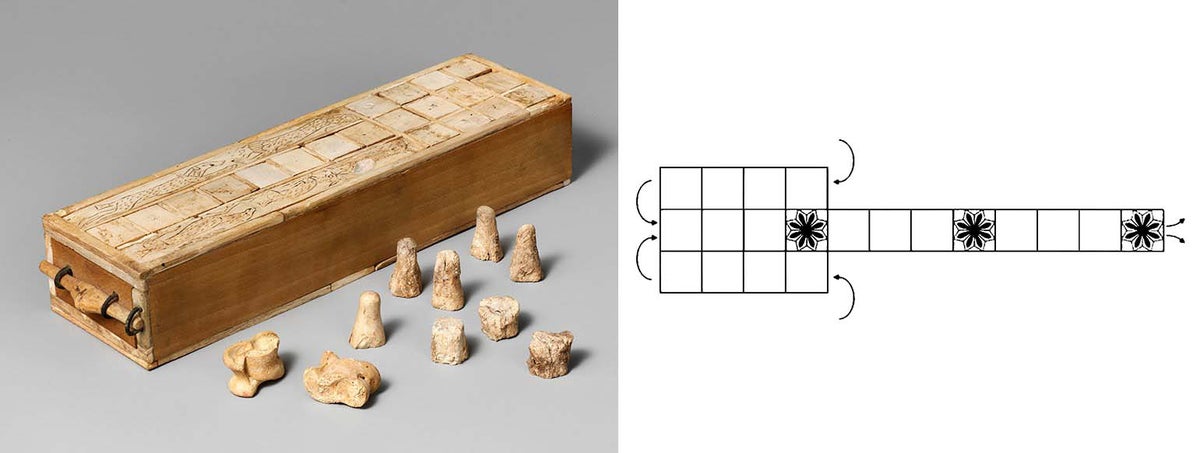

大都会艺术博物馆的另一个棋盘游戏(图12),也来自底比斯,年代稍晚,可追溯到公元前1635–1450年,包括游戏棋子和踝骨,据推测是在游戏过程中使用的。

图12. 左:双面游戏盒,带有游戏棋子和一对踝骨。底比斯,埃及。约公元前1635–1458年。纽约大都会艺术博物馆,罗杰斯基金,1916年。藏品编号16.10.475a。http://www.metmuseum.org/。右:建议二十格游戏玩法方向的图解(芬克尔2007年)。

被称为“二十格游戏”或“乌尔王室游戏”(因为在古代苏美尔遗址中发掘出了许多游戏的例子),游戏开始于(芬克尔2007年)两名玩家将棋子移向中心通道,如图12(右)所示。每四个方格都标有一个玫瑰花结或其他几何符号。哈佛大学闪米特博物馆网站上的视频,包括一个适合儿童的简化版本,解释了玩家将如何根据踝骨或踝关节的投掷来移动他们的游戏棋子。

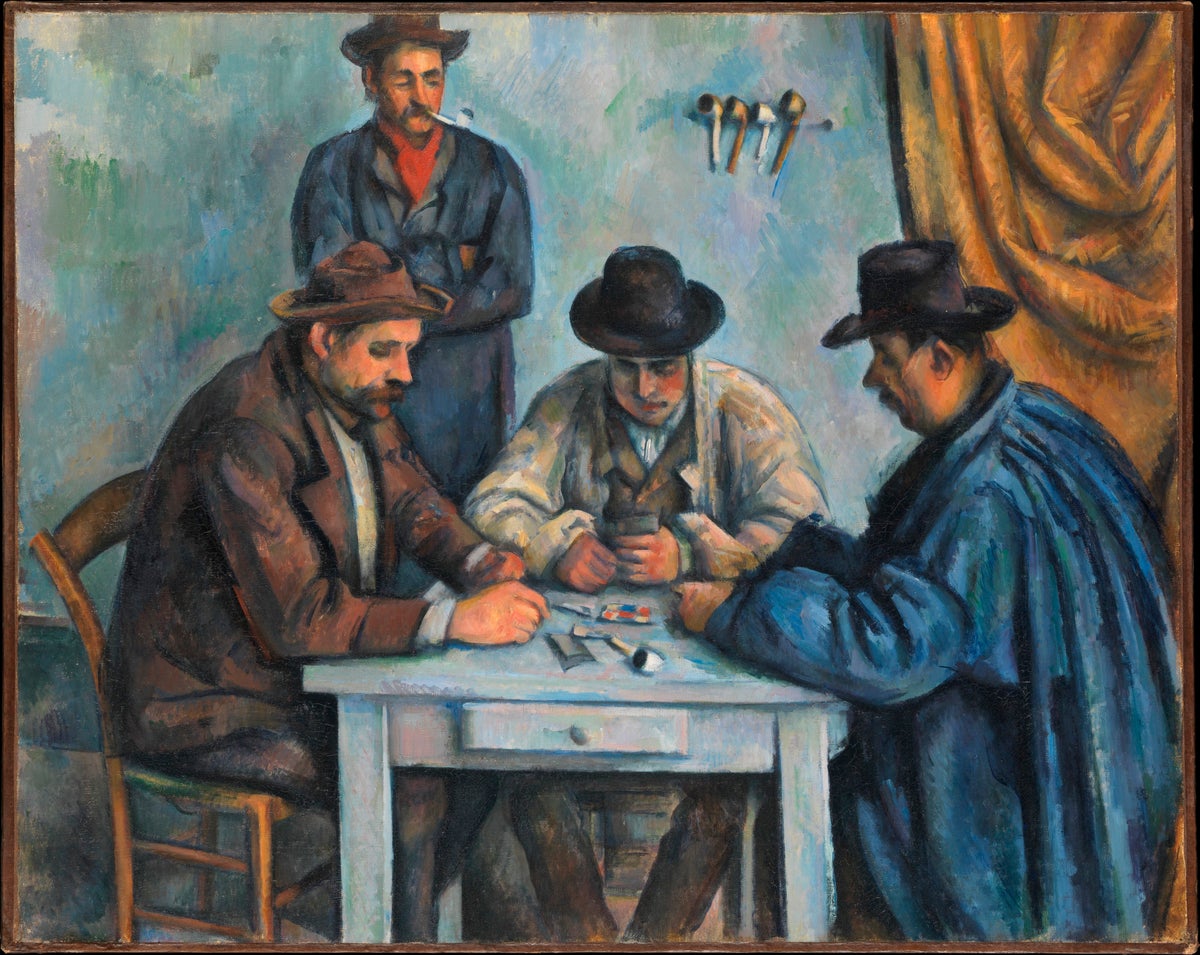

大都会艺术博物馆的藏品中也包括纸牌游戏。这些游戏中最著名的画作之一是保罗·塞尚的“玩纸牌者”(Les Quatres joueurs de cartes),位于19世纪和20世纪早期欧洲绘画和雕塑展厅。“玩纸牌者”是塞尚献给农民玩纸牌的五幅系列画作之一。他的模特是普罗旺斯雅斯德布凡家族乡村住宅的当地农场工人(图13)。请注意,中心纸牌玩家的腿形成了罗马数字V。艺术史学家玛丽·路易丝·克鲁姆林(克鲁姆林1997年)说,这不是偶然的:这五幅系列画作中的每幅都以某种形式包含数字五。

图13. “玩纸牌者”(Les Quatres Joueurs de Cartes),保罗·塞尚,布面油画,约1890–1892年。斯蒂芬·C·克拉克遗赠(1960年)。藏品编号:61.101.1。http://www.metmuseum.org/。

大都会艺术博物馆还收藏了实际的纸牌,它们本身就是艺术品。其中一副纸牌不时在位于特里恩堡公园(曼哈顿北部)的大都会艺术博物馆欧洲中世纪艺术分馆修道院博物馆展出。这副五十二张荷兰扑克牌(图14)是已知的唯一一套完整的15世纪扑克牌。这里的四种花色不是熟悉的方块,黑桃,梅花和红心,而是用熟悉的狩猎物品表示:狗项圈,猎犬皮带,捕猎套索和猎号。

图14. 扑克牌,手工制作,纸板,笔,墨水,蛋彩,应用金银,每张约13.7 × 7 厘米。藏品编号1983.515.1–2。http://www.metmuseum.org/。

维度

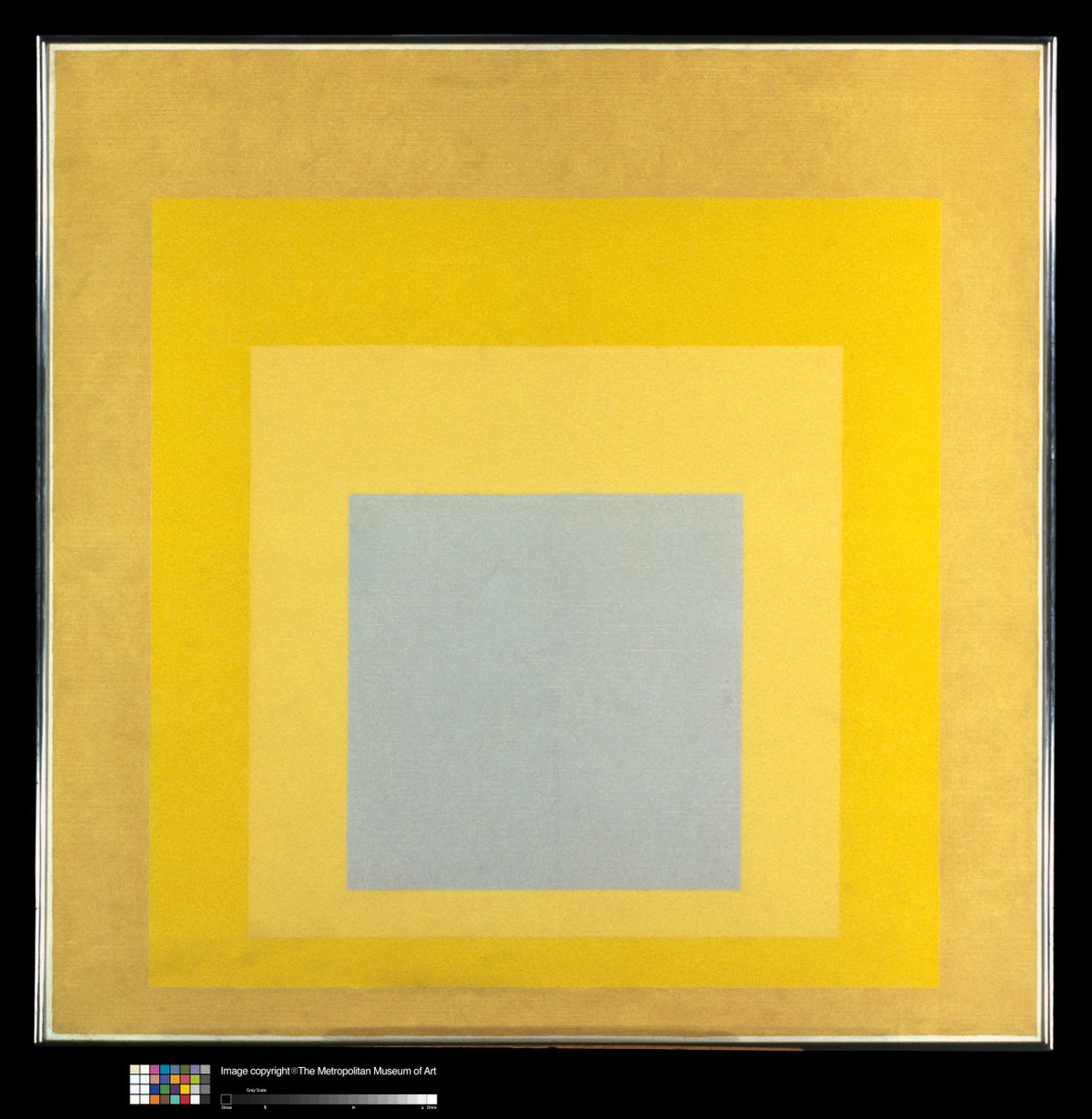

继续我们对隐藏数学的探索,我们回到现当代艺术展厅,参观约瑟夫·阿尔伯斯的“向正方形致敬:光线”。这是阿尔伯斯于1950年开始创作的名为“向正方形致敬”系列作品之一。大都会艺术博物馆网站告诉我们,该系列作品发展成为“在二十五年多的时间里创作的一千多件作品,包括绘画,素描,版画和挂毯。” 大多数作品描绘了“几个正方形,它们看起来是重叠的或彼此嵌套的”。对于艺术家阿尔伯斯而言,该系列作品与其说是关于正方形,不如说是关于颜色,以及当我们将其与其他颜色并置时它们如何变化。

图15. 向正方形致敬:光线。约瑟夫·阿尔伯斯,1959年。梅森耐特板油画,48 × 48 英寸,亚瑟·霍波克·赫恩基金,1959年。藏品编号59.160。©2015 The Josef and Anni Albers Foundation/Artists Rights Society (ARS), New York。

但是这里隐藏的数学意义远不止肉眼所见。“向正方形致敬”系列的非凡色彩效果在互联网上被无休止地讨论,但阿尔伯斯“数学确定的格式”的重叠正方形却没有。“纽约时报”与此相反,阿尔伯斯的正方形不是同心的。您能否找到对图15中四个正方形之间关系的数学精确描述?您对大都会艺术博物馆网站上该系列的其他作品有何看法?

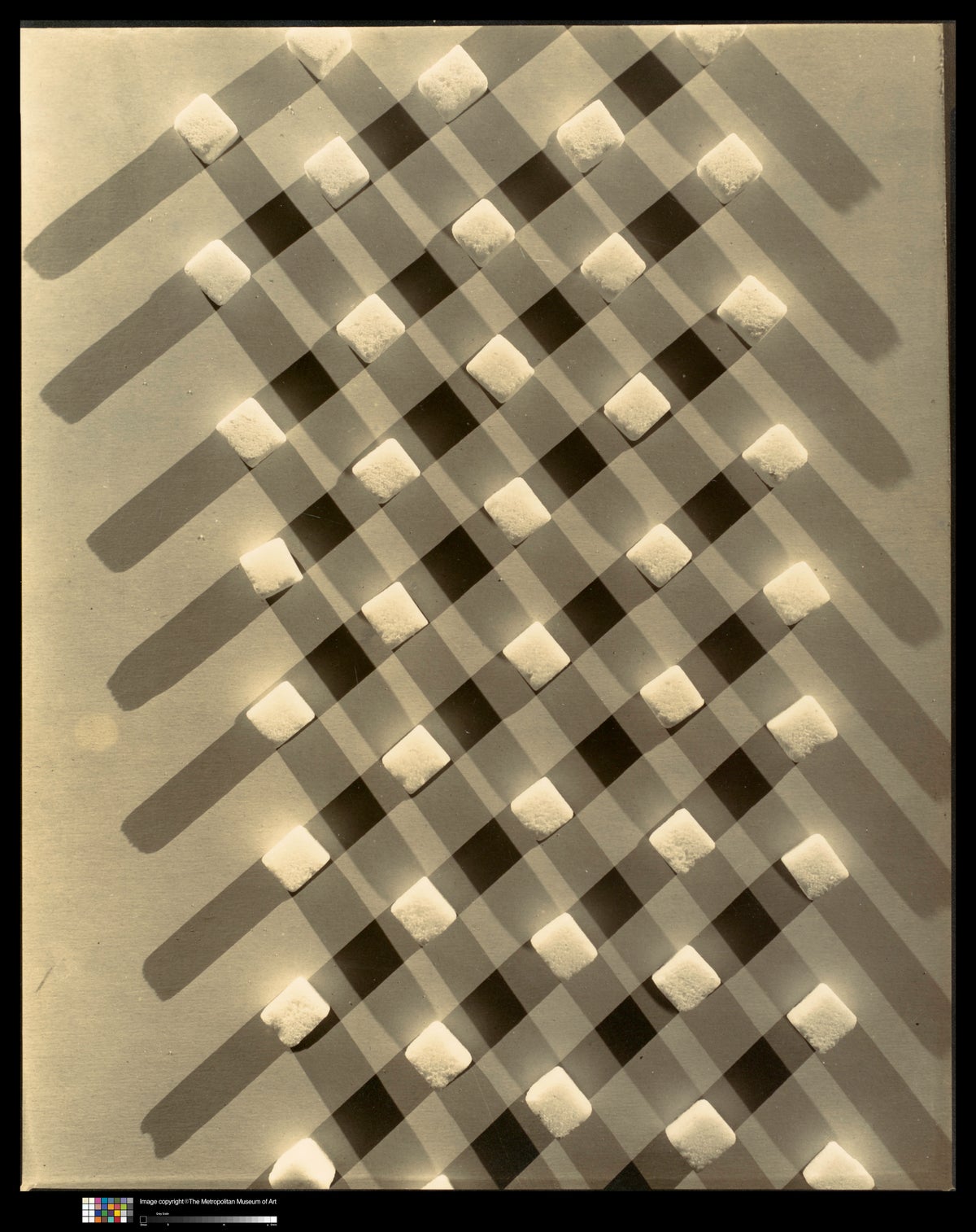

移至摄影展厅,并增加一个维度,考虑一下爱德华·史泰钦(1879–1973)拍摄的“方糖”照片。在这张照片(图16)中,我们看到了一系列近乎矩形的普通方糖。吸引我们注意力的不是方糖本身;而是它们的阴影。史泰钦将他的灯放置在哪里以产生这种格子效果?用您附近的杂货店的方糖和普通手电筒进行实验,测试您的答案。

图16. 方糖:史泰利丝绸公司设计,爱德华·J·史泰钦,1920年代,明胶银盐照片,9 15/16 × 8 英寸。福特汽车公司收藏,福特汽车公司和约翰·C·瓦德尔赠送,1987年。藏品编号1987.1100.217。©2015 The Estate of Edward Steichen/Artists Rights Society (ARS), New York。

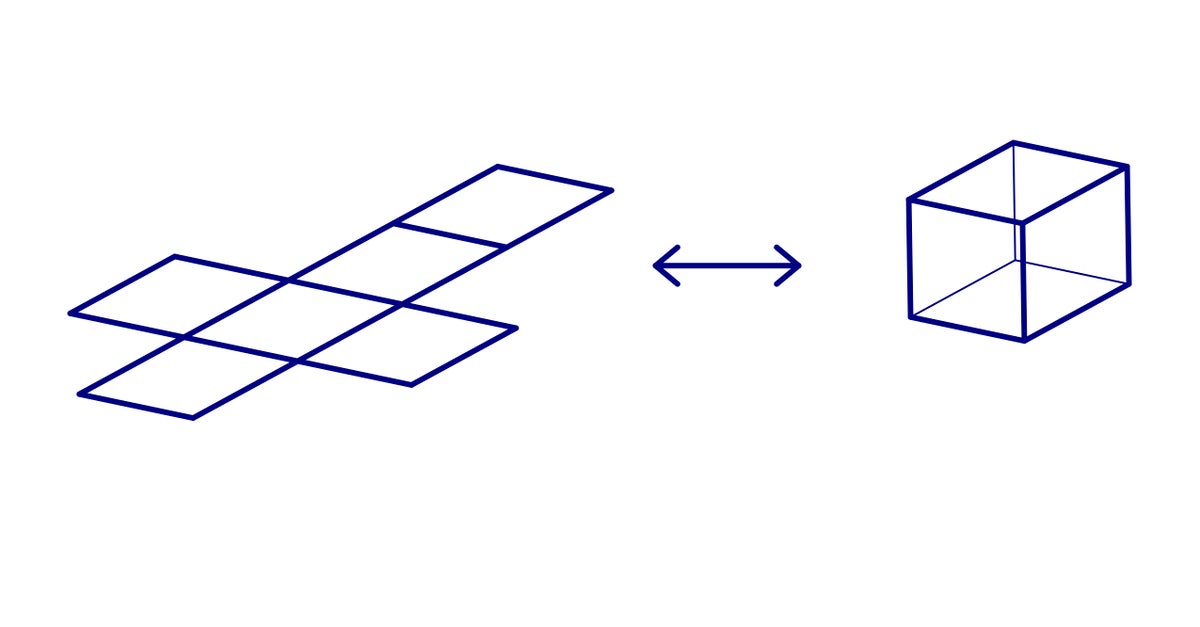

方糖及其阴影可能会让您想起“展开”成正方形平面“网格”的立方体(图17)。

图17. 左侧的六个正方形网格折叠起来形成一个立方体;相反,通过切割适当的边缘,您可以将立方体展开成网格。(用几何画板绘制。)

再次查看“忧郁症”中的多面体(图2)。您可以为其绘制平面网格吗?类似于此处所示的正方形网格?您的网格是唯一的吗?还是可以用另一种方式制作?您可以为其制作多少种不同的网格——可以将这个多面体切割和“展开”多少种方式?每个多面体都可以展开成平放且不重叠自身的网格吗?这个问题,其应用范围从生物学到工业设计,是我们时代一个重要的未解决的几何问题。

再次向上移动一个维度,这次是从三维到四维。图18中形成十字形的八个大立方体是四维立方体的三维网格!(是的,艺术家萨尔瓦多·达利知道这一点;因此标题中使用了“超立方体”)。如果您可以将其折叠起来,那么这个网格在四维空间中会是什么样子?

图18. 钉十字架(超立方体),萨尔瓦多·达利,1954年。布面油画,76½ × 48¾ 英寸。切斯特·戴尔收藏赠送,1955年。藏品编号55.5。目前在913号展厅展出。©2015 Salvador Dalí, Fundació Gala-Salvador Dalí/Artists Rights Society (ARS), New York。

空间与时间

您会在大都会艺术博物馆的艺术品中找到计时装置(例如,图2中墙上的沙漏)。大都会艺术博物馆还收藏了丰富的天文仪器和计时装置。

在阿拉伯土地艺术展厅中,我们发现了精美制作的星盘。这些用于定位和预测太阳,月亮,行星和恒星位置的古代设备是“中世纪的计算尺”。(您可以在互联网上了解原因;例如,在HowStuffWorks.com上搜索星盘。)

图19. 左:‘乌马尔·伊本·优素福王子的星盘。也门,公元1291年。爱德华·C·摩尔收藏。爱德华·C·摩尔遗赠,1891年。藏品编号91.1.535a–h。右:穆罕默德·扎曼的平面星盘,伊朗,马什哈德,公元1654–1655年。藏品编号63.166a–j。http://www.metmuseum.org/。

图19(左)所示的‘乌马尔·伊本·优素福·伊本·‘乌马尔·伊本·‘阿里·伊本·拉苏尔·穆扎法里的星盘,年代可追溯到公元1291年。它是在也门用铸青铜制造的,然后经过锤击,穿孔,錾刻,并最终镶嵌银,制成了一个直径略大于六英寸的精美仪器。优素福王子‘乌马尔·伊本·优素福出身高贵,在登上王位之前,接受过精心教育,精通数学和天文学,甚至撰写了关于星盘构造的论文。大都会艺术博物馆的另一个星盘(图19,右),由穆罕默德·扎曼·穆纳吉姆·阿斯特拉拉比于近400年后在伊朗马什哈德制造,由铸造和锤击黄铜和钢制成,直径小于7英寸。这些星盘都不够大,无法进行精确的天文观测,但它们足够精确,可以报时,并且可以用于确定行星的位置以用于占星术目的。

回到欧洲装饰艺术展厅,我们发现了一个不寻常的便携式日晷,它也可以用来校准日晷(图20)。该物品由黄铜和银制成,大约在1690年至1708年之间制造。法文铭文“Cost appliqu au mur pur avoir la declinaison des plans”表明其可用于确定行星的赤纬。除了标记时间或确定经度外,该设备还包括一个用于精确定位的凹陷式指南针。

图20. 便携式日晷和校准日晷仪器的组合。黄铜和银。左:从上往下看。右:水平观看,磁罗盘在左后方;右侧是日晷针,它会在给定的纬度投下阴影以指示时间。斯蒂芬·D·塔克夫人赠送,1903年。藏品编号03.21.17。http://www.metmuseum.org/。

随着时钟变得越来越精确和普及,日晷实际上作为设置和调节时钟的手段而变得越来越重要(钱德勒和文森特1967年)。“拨号”—或构建日晷的艺术—通常与罗盘制造商和钟表匠的工作息息相关。在图20所示的日晷旁边是一个带有罗马数字的微型日晷(藏品编号03.21.60)。

乌尔比诺工作室

您可能会认为,一次导览肯定足够了。但是,在离开大都会艺术博物馆之前,请务必参观费德里科三世·达·蒙特费尔特罗大公(1422–1482)的乌尔比诺工作室(小工作室),该工作室于1939年出售并重新安装在大都会艺术博物馆中。

大公不仅是一位成功的雇佣军将军和教皇旗手,还是一位人文主义者,他对艺术,文学,科学和数学表示赞赏。走进他的工作室,您将回到几个世纪前(图21)。柔和的光线从窗户洒进房间,就像在清爽的秋日早晨一样,小书房的墙壁上镶嵌着精确切割的木片,这些木片组合在一起,给人以橱柜和书架上摆满了令人叹为观止的物品的错觉。

图21. 费德里科三世·达·蒙特费尔特罗大公的乌尔比诺工作室(小工作室)。由锡耶纳大师弗朗切斯科·迪·乔治·马蒂尼(1439–1501)设计;约1478–1482年在佛罗伦萨朱利亚诺·达·麦亚诺(1432–1490)和贝内德托·达·麦亚诺(1442–1497)的工作室执行。胡桃木,山毛榉木,红木,橡木和其他果木;通过罗杰斯基金购买,1939年。藏品编号39.153。http://www.metmuseum.org/。

乌尔比诺工作室是数学透视实现壮观三维效果的精心设计示例。最早专门讨论该主题的技术论文之一,De prospectiva pingendi(关于绘画透视,约1475年),是由最早的透视技术大师之一皮耶罗·德拉·弗朗切斯卡(约1415–1492)撰写的。皮耶罗是蒙特费尔特罗赞助的受益者之一,他将De prospectiva pingendi献给了公爵。另一位获得蒙特费尔特罗赞助的数学家是弗拉·卢卡·帕乔利(1447–1517),我们在图3中看到了他著名的算术,几何,比例和比例概要的一页。这本书也献给了圭多巴尔多·达·蒙特费尔特罗。

在您参观乌尔比诺工作室时(无论是否带孩子),看看您能在房间的许多面板中找到多少与数学相关的物品。有些是显而易见的,例如浑天仪和象限仪,建筑师的铅锤和木匠的直角尺,罗盘和分规。另一些则不太明显,例如用于测量时间的沙漏,以及反映公爵对音乐数学(作为自由艺术之一)的兴趣的乐器。带有九根弦,琴码和弦轴箱的西特琴“让人联想到音乐和谐比例理论。在15世纪,音乐和谐的概念以及线性透视和建筑比例的原理开始被视为同一数学真理的表达”(拉吉奥1999年)。在乌尔比诺镶板中描绘的最大的乐器是可移动管风琴,就在门右边,管风琴管的不同长度清楚地提醒人们,乐器的测量比例与演奏时产生的音乐和谐之间的联系。

还要注意图22中“桌子”上的棋盘格图案圆环!尽管具有数学意义,但这并不是数学仪器。它是文艺复兴时期的马佐基奥,一种在15世纪后期在佛罗伦萨特别流行的帽子。

图21的细节。

皮耶罗发现马佐基奥特别适合透视绘画的教学练习。使用数学透视法正确渲染马佐基奥是他De perspective pingendi中的一个著名练习,在第3卷中,他用它来解释按比例缩短柱基和柱头的数学方法,从而可以根据透视原理来实现它们(拉吉奥1999年)。在乌尔比诺工作室中,马佐基奥的表示既是对设计师数学技能的考验,又是工匠欺骗眼睛和迷惑头脑的标志。

在离开乌尔比诺工作室之前,请最后看一眼,想象一下蒙特费尔特罗公爵在这里,在沉默中,也许在思考皮耶罗写给他并献给他的数学手稿之一。两种乐器引起了一个奇怪的问题:为什么琵琶和竖琴的一些琴弦断了?不是因为缺乏关注或维护;请注意,竖琴下方是一个精细制作的调音机构,以使其保持完美的数学音调。公爵会意识到在整个乌尔比诺工作室中代表的数学与音乐之间的物理和哲学联系,这是柏拉图在《斐多篇》中强调的联系,其中叙述了苏格拉底生命的最后时刻,其中七弦琴的琴弦代表和谐,无形的,非物质的,神圣的。但是七弦琴是一个物理对象,因此琴弦也是物质的,可见的,属于这个世界的。有人建议,断裂的琵琶琴弦可能是对公爵及其妻子去世的物理参照,乌尔比诺工作室本身直到公爵去世后不久才完成。无论如何,人们都不能离开乌尔比诺工作室,而不会感受到公爵本人一定在这里感受到的数学的和平与和谐。

引用作品和网站

卡特和卡纳封1912年。霍华德·卡特和卡纳封伯爵。在底比斯的五年探索,1907–1911年完成的工作记录。伦敦:牛津大学出版社,1912年。

Finkel 2007. Irving Finkel. 透视古代棋盘游戏 (Ancient Board Games in Perspective). London: British Museum Press, 2007.

Jamnitzer 1568. Wenzel Jamnitzer, 透视正多面体 (Perspectiva Corporum Regularium). Facsimile reproduction by Akademische Druck u. Verlagsanstalt, Graz, 1973.

Krumrinie 1997. Mary Louise Krumrine. “塞尚的‘纸牌玩家’:生命的游戏 (Les ‘Joueurs de cartes’ de Czanne: Un jeu de la vie),” 今日塞尚 (Czanne aujourd'hui). Paris, 1997.

Karl Menninger, 数字词汇和数字符号:数字的文化史 (Number Words and Number Symbols: A Cultural History of Numbers), New York, NY: Dover Publications, 1992.

Raggio 1999. Olga Raggio. 古比奥书斋及其保护。I. 费德里科·达·蒙特费尔特罗在古比奥的宫殿及其书斋 (The Gubbio Studiolo and Its Conservation. I. Federico da Montefeltro's Palace at Gubbio and Its Studiolo). New York, NY: Metropolitan Museum of Art, 1999.

Harvard Semitic Museum 2006. “掷骨头:20格游戏 (Throwing Bones: The Game of 20 Squares),” Video presentation created for the exhibition 古代以色列的房屋;家庭、皇家、神圣 (Houses of Ancient Israel; Domestic, Royal, Divine), Cambridge, MA: Harvard Semitic Museum, 2006: http://semiticmuseum.fas.harvard.edu/games.

http://electronics.howstuffworks.com/gadgets/clocks-watches/astrolabe.htm.

http://engineering.nyu.edu/events/2014/05/17/500-years-melancholia-mathematics).

http://archaeologicalmuseum.jhu.edu/the-collection/object-stories/archaeology-of-daily-life/childhood/knucklebones/.

延伸阅读 (FURTHER READING)

数字

Keith Devlin, 数字之人:斐波那契的算术革命 (The Man of Numbers: Fibonacci's Arithmetic Revolution). New York, NY: Walker & Co, 2011.

Seymour Block and Santiago Tavares, 在数独之前:魔方世界 (Before Sudoku: the World of Magic Squares), New York, NY: Oxford University Press, 2009.

David Eugene Smith. 数学史 (History of Mathematics). Boston, MA: Ginn and Co., 1923–1925, vol. 2: “手指计数 (Finger Reckoning)”: 196–202.

Burma P. Williams and Richard S. Williams, “希腊罗马世界和中世纪早期的手指数字 (Finger Numbers in the Greco-Roman World and the Early Middle Ages),” Isis 86 (4) (1995): 587–608.

游戏

Athanassoglou-Kallmyer 2003. Nina Maria Athanassoglou-Kallmyer. 塞尚与普罗旺斯:文化中的画家 (Czanne and Provence: The Painter in His Culture). Chicago, IL: University of Chicago Press, 2003.

Chen and Ankenman 2006. Bill Chen and Jerod Ankenman. 扑克的数学 (The Mathematics of Poker. Pittsburgh, PA: ConJelCo, 2006.

Diaconis and Keller 1989. Persi Diaconis and Joseph B. Keller, “公平的骰子 (Fair Dice),” 美国数学月刊 (The American Mathematical Monthly), 96 (4) (1989): 337–339.

Dunn-Vaturi 2014. Anne-Elizabeth Dunn-Vaturi. “二十格:一个古代棋盘游戏 (Twenty Squares: An Ancient Board Game),” Exhibition Blog: 亚述至伊比利亚:古典时代黎明 (Assyria to Iberia at the Dawn of the Classical Age). Metropolitan Museum of Art, posted Tuesday, December 9, 2014.

http://www.metmuseum.org/exhibitions/listings/2014/assyria-to-iberia/blog?auth=Anne-Elizabeth+Dunn-Vaturi&st=author.

Jones 1999. Alexander Jones. 奥克西林科斯天文纸莎草纸文献 (Astronomical Papyri from Oxyrhynchus). Vols. I and II. Philadelphia, PA: American Philosophical Society, 1999.

Packel 2006. Edward W. Packel. 游戏和赌博的数学 (The Mathematics of Games and Gambling). Washington, DC: Mathematical Association of America, 1981; 2nd ed. 2006.

Thorp 1985. Edward Thorp. 赌博的数学 (The Mathematics of Gambling. Secaucus, NJ: Lyle Stuart, 1985.

维度

Abbott 1884. Edwin Abbott, 平面国:多维浪漫传奇 (Flatland: A Romance of Many Dimensions. London: Seeley and Co., 1884. See in particular the annotated version by Ian Stewart: 注释版平面国 (The Annotated Flatland. Toronto, Canada: Perseus Publishing, 2002.

Joseph O'Rourke,如何折叠它:连杆、折纸和多面体的数学 (How to Fold It: The Mathematics of Linkages, Origami, and Polyhedra), Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

空间与时间

Chandler and Vincent 1967. Bruce Chandler and Clare Vincent. “可靠的计时:17 和 18 世纪的日晷 (A Sure Reckoning: Sundials of the 17th and 18th Centuries).” 大都会艺术博物馆公报 (The Metropolitan Museum of Art Bulletin 26 (4) (1967): 154–169.

Lennox-Boyd, Mark. 日晷:历史、艺术、人物、科学 (Sundials: History, Art, People, Science). London: Frances Lincoln Ltd., 2006: esp. pp. 48–85.

Vincent, Clare. “精美计时器:纽约藏品中的北欧钟表展览 (Magnificent Timekeepers: An Exhibition of Northern European Clocks in New York Collections).” 大都会艺术博物馆公报 (The Metropolitan Museum of Art Bulletin) 30 (4) (1972): 154–165.

书斋 (The Studiolo)

Cheles 1986. Luciano Cheles. 乌尔比诺书斋:图像学研究 (The Studiolo of Urbino: An Iconographic Investigation). University Park, PA: Pennsylvania State University Press, 1986.

Raggio 1996. Olga Raggio. “古比奥公爵宫殿的自由艺术书斋 (The Liberal Arts Studiolo from the Ducal Palace at Gubbio),” 大都会艺术博物馆公报 (The Metropolitan Museum of Art Bulletin) 53 (4) (Spring, 1996): 5–35.

Rotondi 1969. Pasquale Rotondi. 乌尔比诺公爵宫殿:其建筑与装饰 (The Ducal Palace of Urbino: Its Architecture and Decoration). London: Alex Tiranti, 1969.

Wilmering 1999. Antoine M. Wilmering. 古比奥书斋及其保护。II. 意大利文艺复兴镶嵌细工与古比奥书斋的保护 (The Gubbio Studiolo and Its Conservation. II. Italian Renaissance Intarsia and the Conservation of the Gubbio Studiolo). New York, NY: Metropolitan Museum of Art, 1999.

参观指南 (If You Go)

大都会艺术博物馆的地址是 1000 Fifth Avenue (at 82nd Street), New York, NY 10028, USA(见图 24)。博物馆每周 7 天开放。请查看大都会艺术博物馆网站了解开放时间和其它信息。

请仔细规划您的路线;博物馆非常大。您可以从网站下载大都会艺术博物馆的地图,也可以在博物馆入口大厅的信息台领取一份。注意:本次参观的最后一站,大公爵费德里科三世·达·蒙特费尔特罗的古比奥书斋,永久安装在 501 号展厅,但仍然不容易找到。从第五大道进入博物馆后,继续直走,走到通往二楼欧洲肖像画廊的宏伟楼梯的右侧或左侧。不要走楼梯,沿着两侧的一楼中世纪物品走廊一直走到西班牙庭院,然后右转,通往中世纪盔甲大厅的主走廊将您带到一个小门厅,进入门厅后立即右转,即可找到通往书斋的门口。