在过去半个世纪的大部分时间里,科学家们一直在尝试——但都失败了——在火星上寻找生命。这场探索始于1976年美国宇航局的双子座维京着陆器在红色星球着陆,其重点一直是发现可能的生物特征——可能表明生命过去存在的有机分子。

当然,有充分的理由相信这项搜索最终会取得成功。尽管现在的火星环境干燥寒冷,不适宜居住,但大量证据表明,火星曾经是一个更温暖、更潮湿、更适宜居住的世界。生命可能在数十亿年前在那里蓬勃发展。据推测,一项划时代的发现可能来自于使用机器人携带的化学实验室,从从合适的岩石上采集的样本中提取出一些线索性的有机分子。但正如最近发表在《自然通讯》上的一项研究所强调的那样,即使对于我们目前最先进的火星探测器,美国宇航局的好奇号和毅力号探测器来说,这项任务也可能过于艰巨。也许火星上存在生命的证据就隐藏在眼皮底下,只是由于火箭技术和当前探测器技术的限制而未被识别出来,只有当我们设法将火星碎片带回地球或将宇航员送往红色星球时,突破才会到来。

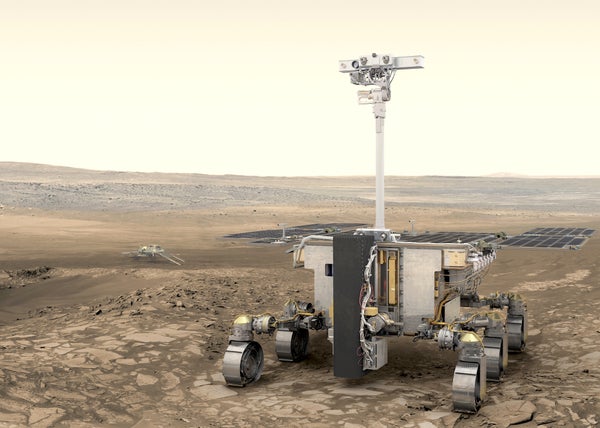

这项研究由西班牙天体生物学中心的Armando Azua-Bustos领导的国际科学家团队进行。研究人员测试了标准的生命探测技术在地球上而非火星上探测生物特征的能力。该团队使用一系列类似于好奇号、毅力号和欧洲航天局即将推出的Rosalind Franklin ExoMars火星探测器上的仪器,在我们星球上最像火星的环境之一中寻找生物特征:智利安第斯山脉的极其干旱的阿塔卡玛沙漠。具体来说,他们搜索了赋予阿塔卡玛红石地区名称的铁锈色、富含铁的沉积岩。一些探测器类似物无法在红石岩石中检测到任何有机物,而另一些则发现了潜在的生物特征,例如氨基酸——但这仅在用当前火星探测器上短缺的化学试剂处理样品后才实现。

支持科学新闻事业

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻事业 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保未来能够继续讲述关于塑造我们当今世界的发现和思想的具有影响力的故事。

“也许我们还需要做一些工作才能探测到火星上存在生命的证据,”Azua-Bustos说。

从某种意义上说,这项研究是对当前火星探测器的一种验证。该团队使用类似探测器的套件研究了红石样品,其中部分部件与好奇号上的火星样品分析(SAM)仪器以及ExoMars的火星有机分子分析仪(MOMA)仪器的部分部件非常相似。这两种工具都加热岩石和土壤样品,将有机分子汽化成气体,然后对其进行分类、碎片化和称重。这些测量结果为各种物质产生了一种“指纹”,使研究人员能够识别样品中分子的类型和丰度。Azua-Bustos和他的同事使用他们的探测器类似物,确实在红石样品中发现了生物特征。但他们只是在经过适当处理后才做到这一点,当样品用衍生化试剂(使某些有机物更容易汽化的化学物质)处理时,检测到氨基酸和羧酸。这些试剂是使用SAM和MOMA使用的热处理方法汽化并因此检测某些类型有机分子的唯一方法。

问题在于,在火星上使用这种衍生化试剂的门槛非常高。与行星际任务中的任何消耗品一样,试剂的供应非常有限,仅够几次尝试。好奇号的SAM只有九个一次性样品杯用于衍生化。MOMA的首席研究员Fred Goesmann说,ExoMars探测器的限制也类似:它只能衍生化12个样品。此外,试剂可能会残留在探测器的仪器内部和周围,可能污染无关的样品。“这就是为什么在SAM上使用[衍生化]花费了一段时间,”Goesmann补充说。“之后,你的仪器就不像以前那样了,”而且清洁起来很困难。

这足以让任何任务规划者三思而后行,尤其因为衍生化可能最适合用于本质上边缘的样品——那些含有非常少量的有机碳,在用更简单、更初步的方法进行检查时无法显示太多信息的样品。尽管研究团队确实设法使用该技术在一些红石样品中揭示了原本隐藏的有机分子,但Goesmann表示,由于这些样品非常边缘化,“很难说如果为火星上的探测器做出选择,我们是否会立即决定使用衍生化。”

在阿塔卡玛沙漠,该团队还测试了更类似于毅力号的SuperCam和用于有机物和化学物质的拉曼和荧光扫描宜居环境(SHERLOC)仪器的技术,这些仪器使用不同的方法来检测有机物。这些仪器测量岩石在受到不同激光照射时如何发出荧光、吸收和反射光。然而,某些矿物质也会对激光产生反应,Azua-Bustos说,这些非生物矿物来源的信号掩盖了红石样品中有机物发出的微弱信号。

除了发现当前探测器搭载仪器的潜在缺陷外,红石研究还对目前没有探测器类似物的技术进行了现场测试,并取得了可喜的成果。例如,该团队使用生命迹象探测器成功地在红石样品中发现了古代蓝细菌的微弱痕迹,这是一种依靠抗体检测特定有机化合物的设备。该设备也较少受到盐(在红石和火星土壤中都很丰富)的影响,盐会在SAM和MOMA使用的热处理过程中降解有机物。

“这类仪器是为行星探测而设计的,但尚未应用于行星探测,”伦敦自然历史博物馆的古生物学家、毅力号探测器任务的参与科学家Keyron Hickman-Lewis说,他没有参与红石研究。他认为,这项研究的价值可能不在于发现当前技术的缺陷,而在于审查那些将来可能在未来任务中使用的技术。”

最后,Azua-Bustos说,每种方法都有其自身的优点和缺点,并且“看到不同的东西”。没有哪一种单一的仪器可能产生对生命的决定性探测结果。相反,只有来自不同分析结果的集合才能提供任何地点潜在生物特征的适当全面的图景。但他表示,由于探测器的尺寸、电源和操作寿命有限,因此对于探测器来说,包括“你可以在地球上想象到的所有东西,并与世界各地的团队合作”是不现实的。

例如,美国宇航局艾姆斯研究中心的有机生物地球化学家和行星科学家Mary Beth Wilhelm说,好奇号的SAM的放大、灵敏度更高的版本可能“有房间那么大”,这意味着它们“永远无法飞行”,她没有参与这项研究。

“也许探测器技术因特别微妙的生物特征而被推向了极限,”Hickman-Lewis说。“这是支持火星样品返回的一个很好的论据。”幸运的是,这正是计划。美国宇航局正在领导一项国际努力,计划在2030年代初将一些火星岩石带回地球。这项工作已经顺利进行:毅力号探测器已经填充了大约一半的样品管,以便最终送回地球。

在火星岩石被带回地球和更好的有机分子探测仪器被送往火星之间,这颗红色星球长期以来寻求的生物特征正在逐渐无处遁形。这是假设它们确实存在。生命可能从未在火星上出现过。当然,检验这个零假设的唯一方法是继续搜索——理想情况下,不要忽视任何可能潜伏在我们机器人或真人眼皮底下的证据。