神经科学家长期以来一直渴望理解思维的无形属性。我们最珍视的大脑品质,例如思考、写诗、坠入爱河甚至设想更高的精神境界的能力,都是在大脑中产生的。但是,物理大脑那团柔软、粉灰色、皱巴巴的物质如何产生这些无形的体验仍然是一个谜。

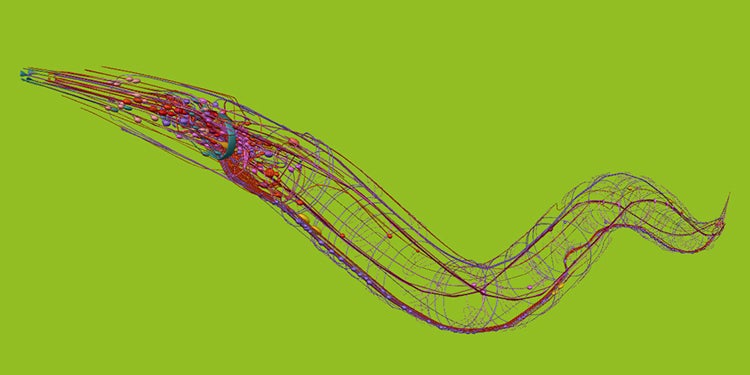

一些神经科学家认为,解开这个谜团的关键在于绘制出更好的大脑回路图。大约40年前,科学家们完成了一项里程碑式的成就,他们绘制出了秀丽隐杆线虫的302个神经元的所有连接图。他们用手在电子显微镜图像的打印纸上追踪这些连接,这是一项细致而艰巨的任务,耗时数年才完成。该项目标志着有史以来第一个完整的连接体——动物神经系统中神经元连接的综合图谱。

今天,得益于计算和图像分析算法的进步,绘制秀丽隐杆线虫的连接体所需的时间不到一个月。这些技术的进步意味着科学家可以将目光投向更大的动物。他们正在逼近果蝇幼虫的连接体,其拥有超过9,000个细胞,以及成年果蝇的连接体,其拥有10万个神经元。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保关于塑造我们当今世界的发现和思想的具有影响力的故事的未来。

接下来,他们希望绘制发育中的鱼类的大脑图谱,或许在未来十年内,绘制小鼠的大脑图谱,小鼠大约有7000万个神经元——这个项目比迄今为止完成的任何项目都雄心勃勃近一千倍。他们已经开始绘制人类大脑的小块区域的图谱,这在最初绘制蠕虫连接体时是难以想象的探索。

尽管一些神经科学家认为,仅靠图谱无法告诉我们太多关于大脑功能的信息,但最近的几项研究表明并非如此——至少对于较小的动物而言是这样。例如,在2021年10月发表的一项研究中,研究人员检查了果蝇大脑中帮助果蝇在飞行过程中导航的区域。通过绘制该区域的连接体,科学家们识别出了新型神经元,并展示了它们的连接如何使果蝇能够执行所需的计算。另一项于2021年9月发表的研究将蠕虫连接体数据与可视化神经活动的技巧相结合,以展示特定神经元如何促进蠕虫交配行为的特定方面。

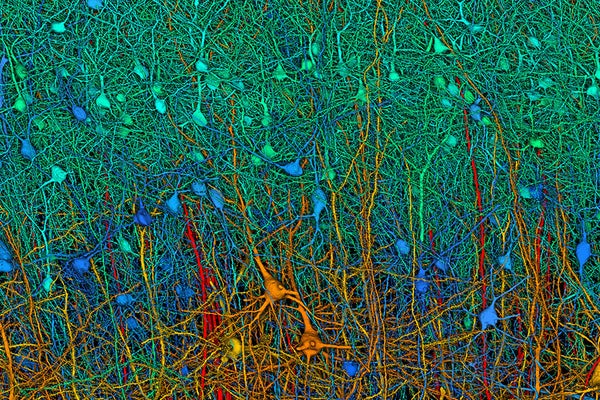

哈佛大学神经科学家杰夫·利希特曼处于连接体研究的最前沿。他的实验室正在努力绘制包括蠕虫、果蝇、鱼类、小鼠和人类在内的不同动物的神经回路,并且他开发了几种现在被该领域其他研究人员使用的方法。例如,他是Brainbow的共同开发者——这是一种基因技术,可以标记数百种不同色调的单个神经元,从而产生壮观的大脑图像。最近,他开发了使用高分辨率电子显微镜分析大脑微小切片的工具。2021年,利希特曼做出了另一项重大贡献,他和谷歌及哈佛大学的同事发布了一份报告(仍有待同行评议),内容是人类大脑针头大小区域的完整布线图。

利希特曼与人合著了一篇关于从《神经科学年度评论》中大量连接体数据中提取有用信息的挑战的概述,他与Knowable谈论了该领域如何可能导致对大脑功能的更深入理解。为了清晰起见,这次对话经过了压缩和编辑。

为什么我们需要神经图谱来理解大脑?

对于我们为什么需要它们,有很多不同的答案。大脑与所有其他器官的不同之处在于,它的功能是通过细胞在远距离相互通信来介导的。神经元具有这种独特的特性:它们可以将自身的一部分,即轴突,发送到很远的距离。在哺乳动物中,这些距离可能超过一厘米或更长。对于长颈鹿而言,一些神经元可能长达数米。如果您无法追踪细胞的轴突发送到哪里以及与谁对话,您就无法理解该细胞的功能。因此,绘制这些连接图是根本性的。这是研究身体中任何其他器官系统都不相关的要求。

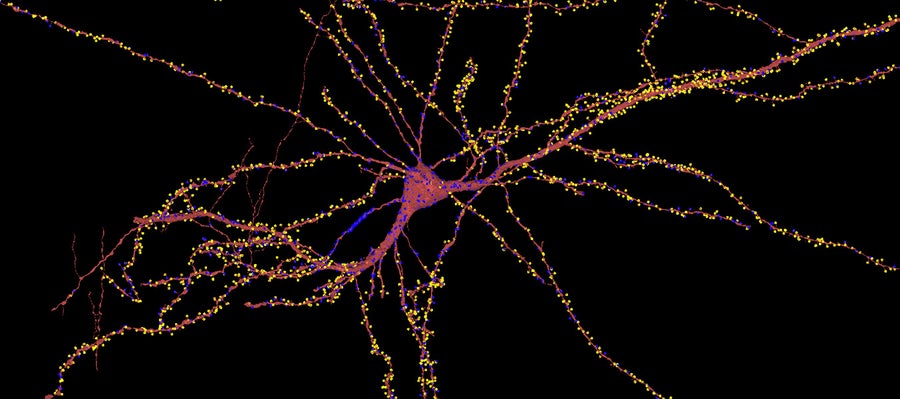

这张单个人类神经元的特写镜头突出了脑细胞之间相互连接的程度。假彩色显示了细胞从其他神经元接收信号的突触的位置和丰度,其中兴奋性输入标记为黄色,抑制性输入标记为蓝色。 来源:H01/利希特曼实验室/谷歌连接体学

连接体学与传统神经科学有何不同?

连接体学是一种绘图工具,非常适合揭示关于大脑的事物,您需要了解这些事物才能产生新的假设。通常情况下,推动科学进步的不是有人提出了一个伟大的假设,然后对其进行检验。而是数据揭示了一些与当时的假设格局不符的东西,并迫使人们以新的方式思考。数据为您提供了一些您的想象力不够大到无法想到的东西。

您认为我们需要关于大脑的新假设吗?

我认为我们大多数关于大脑的想法都是错误的。它们是错误的,因为我们没有数据,而像绘图这样的技术提供了数据,这些数据将使我们对大脑的真实面貌有更准确的认识。大多数人类思想都比它试图解释的生物过程更幼稚。我认为神经科学中的一个真理是,从人脑中产生的思想不如产生它们的机器复杂。

如果这是真的,那么我们的思想如何才能理解大脑的复杂功能呢?

这不是很讽刺吗?这个非常复杂的机器产生的思想远不如它本身复杂。但是人类在描述其他复杂现象(如光的行为)方面做得非常出色。事实上,它是人类有史以来提出的最成功的理论之一,但除非现实迫使,否则任何有思想的人都不会想到它。光子可以充当无限小的粒子或扩散波的想法简直太疯狂了。然而,理解人脑要复杂得多。

当我们思考时,我们的大脑同时进行着数千甚至数百万件事。这对大脑来说不是问题。但是对于我们的有意识的思考过程来说,它通常一次只关注一件事,这是一个问题。

我认为研究连接体学的神经科学家感觉很像探险家,因为他们正在进入一个感觉陌生的领域。我们能做的最好的事情就是像早期的博物学家一样,他们首先对以前从未见过的动植物物种进行分类。在短期内,我认为我们无法解释或控制它——声称我们对大脑的理解足以做到这一点是过于狂妄自大的。但我认为我们将能够描述它。也许从这些描述中,我们可以对正在发生的事情有所了解。

秀丽隐杆线虫是第一个绘制出相对较小的连接体的生物。这种透明的蠕虫只有302个神经元,估计有7,000个连接。来源:OPENWORM.ORG (CC BY 3.0)

您参与了两项非常大规模的工作:绘制小鼠和人类大脑图谱。您能告诉我们更多关于挑战的信息吗?

嗯,连接体学是一条流水线。您从一只动物开始,在另一端,经过大约10或20个步骤,您就得到了一张布线图。首先,您必须保存组织,然后您必须对其进行染色、嵌入树脂中、切割切片并拍摄图像。然后您必须将这些图像拼接在一起并对齐它们。然后您必须校对您使用人工智能所做的工作。只有在您完成所有这些工作之后,您才能开始研究您做所有这些工作的原因,即绘制连接图。但是,这些步骤中的每一步,我跳过了一些步骤,都可能因多种原因而失败。如果您有20个步骤,每个步骤都有90%的成功机会,那么您只有八分之一的机会成功。因此,从数学角度来看,很难走到最后。

批评家认为,仅凭连接体无法揭示大脑的工作原理,有些人指出,科学家们已经拥有蠕虫连接体四十年了,但仍然不完全了解即使是那个简单的神经系统是如何工作的。您对此有何看法?

这真的是对这项工作的不公平描述。我认为大多数研究蠕虫的人都非常关注该数据集。我和一组蠕虫专家最近在八个不同的发育阶段发表了另一篇关于蠕虫连接体的论文。这是具有变革意义的。那里有比您可能总结在一篇论文作为结论中的更多信息,但是通过比较不同年龄段的连接体,出现了很多新想法。

非常年幼的幼虫阶段的蠕虫的布线图中有很多反馈。也就是说,如果您愿意,这种动物在行动之前会“思考”很多。这类似于孩子们在老师问“5乘以12等于多少?”时所做的事情。如果他们没有记住乘法表,他们将不得不在脑海中转动它。最后,如果他们觉得自己对答案有信心,他们就会向三角肌发送信号,举起手臂,并移动肱二头肌和肱三头肌,使手臂来回摆动以引起老师的注意。幼虫有点像这样。您会看到很多检查:“我有答案吗?”和“我知道我应该做什么吗?”但是随着动物年龄的增长,反馈变得越来越不明显。它变得更加前馈:“我知道我必须做什么,我就去做。”

您认为研究较小的动物可以带来对人脑的见解吗?

我认为大多数人研究这些较小的动物都希望从中吸取的教训将适用于人脑的工作方式。但我认为我们与所有其他动物都不同。人类的发育过程非常漫长,但到我们长大成人时,我们已经掌握了通过经验产生的知识。

我什至不确定我们最亲近的亲戚——非人类灵长类动物——是否真的是我们很好的模型,因为即使它们也没有像我们那样依赖经验学习。我的这种观点是基于我们最亲近的灵长类动物的行为模式在数千年里相对没有变化,而我做的事情我的祖父母做不到,而我自己的孩子做的事情我做不到。

我认为,我们有望迟早解开经验如何物理性地融入人脑布线图的奥秘。

您认为连接体学在临床上会相关吗?

我认为有些疾病可能是连接的病理。这些“连接病”可能是突触水平的错误布线。大脑没有产生正确数量的突触,或者神经元连接到兴奋性细胞,而它们应该连接到抑制性细胞。我认为,大多数精神和发育性脑功能障碍仍然是神秘的,因为用传统技术无法看到大脑的错误之处。因此,一种可能性是,当我们有更好的方法来观察连接的精细结构时,也许我们会看到哪里出了问题。

本文最初发表于Knowable Magazine,这是Annual Reviews的一项独立新闻事业。注册新闻通讯。