全世界约有50万人患有严重听力损失,他们使用耳朵中的电子植入物来理解言语。人工耳蜗植入物是神经科学中最成功的技术之一,但只能部分纠正听力缺陷。它们不是一种仿生设备,可以让人们欣赏莫扎特的交响乐,或者在当地俱乐部的喧闹声中听清朋友的八卦。“如果他们去餐厅,他们很难理解言语,”德国哥廷根大学的听觉神经科学家托拜厄斯·莫泽说。“他们也无法欣赏旋律。”

人工耳蜗植入物最多有22个通道来感知语气的频率。莫泽领导的新研究有可能通过使用光来精确刺激内耳的听觉神经元来克服这些限制。莫泽希望这种方法有一天能改进目前的人工耳蜗植入物,使聋人在嘈杂的环境中也能理解言语。

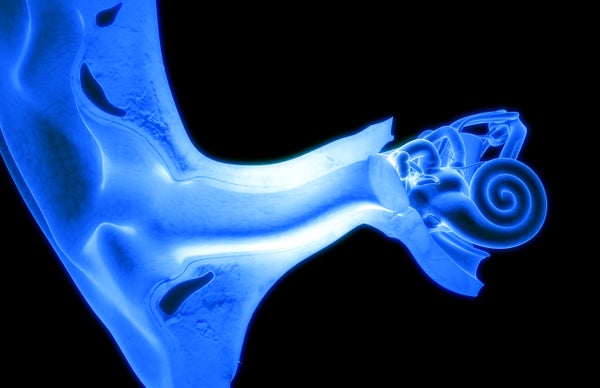

耳蜗是内耳中的螺旋结构,用于分析声音频率。穿过它的是一层薄膜,它会根据口语中发现的不同频率在不同的位置振动。振动会激活附近的“毛”细胞,这些细胞反过来刺激听觉神经元,将频率信息沿着听觉神经传送到大脑。

关于支持科学新闻

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道: 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关当今塑造我们世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

感音神经性听力损失涉及毛细胞的丧失,人工耳蜗植入物通过用电极直接刺激神经元来绕过损伤。但是,来自电极的电流不会从电极直接直线移动到听觉神经元。当穿过微小间隙时,它往往会扩散,导致与任何放置得太近的相邻电极发生“串扰”。因此,这些设备的设计目的是限制电极的数量以避免干扰,这也限制了可以区分的频率数量。

最近发表在《科学转化医学》上的新研究使用了一种称为光遗传学的技术,该技术用光代替电。“人工耳蜗植入的平均性能在过去十年中停滞不前,因此每个人都在寻找下一步,”哈佛医学院的耳科医生丹尼尔·李说,他没有参与这项研究。“光遗传学是一个合理的解决方案,因为你可以聚焦[光]并以你无法用电刺激做到的方式引导它。”光遗传学是一种广泛用于动物研究的研究技术,它涉及将产生光敏蛋白质(通道视紫红质或“视蛋白”)的基因引入神经元,从而允许它们被光激活。

莫泽的研究小组在2014年发表了一项研究,使用了从出生起就被设计表达视蛋白的啮齿动物。这项新研究使用了沙鼠,它们可以听到人类感知的较低频率。研究人员的基因操作是在成年动物中进行的,并使用了更快的视蛋白(在激活之间恢复得更快),以提高系统重现声音中精确时间信息的能力。他们将病毒注入沙鼠的耳蜗,病毒将视蛋白基因带入听觉神经元。然后,他们使用光纤通过圆窗(中耳和内耳之间的小开口)上的一个孔将光束射入耳蜗。这在沙鼠的听觉脑干中产生了类似于声音诱发的反应,并且在数周内保持稳定。

为了测试该系统,研究小组训练沙鼠在听到警报声时跳过障碍物,以避免受到电击。他们首先使用光训练了正常听力的动物,表明光学刺激影响了行为。然后,他们表明,使用光训练的动物也会对声音做出跳跃反应。“这并不是说听起来完全一样,但它足够相似,”莫泽说。最后,他们用一种化学物质使一群沙鼠失聪,然后表明,尽管它们不再对声音做出反应,但这些动物很快学会了改用光刺激,表明在失聪动物中恢复了一些听觉功能。“这些令人印象深刻的结果,显示了一种可靠的新的方法来恢复失聪听觉系统的活动,”加利福尼亚大学欧文分校的神经科学家约翰·米德尔布鲁克斯说,他没有参与这项工作。“通过大量的未来研究工作,有可能超越人工耳蜗植入物所能达到的效果。”

该研究仅使用了一个光学通道,因此无法测量频率分辨率——下一个重要步骤将是开发多通道设备。设备设计选项包括微型LED阵列和可以引导光纤发出的光的“波导”技术。但是,光纤会消耗大量电力,导致设备尺寸笨重。“LED更好,但更暗,因此存在一些技术挑战,”李说。“情况会好转,尤其是在出现更多具有较低阈值的视蛋白时。”

在人类可以使用这种方法之前,仍然存在其他障碍。但是,尽管病毒诱导的基因操作通常不在人类身上进行,但耳朵(和眼睛)是这种方法的好选择,因为它们既不受免疫系统的严格保护,又在解剖学上更加隔离,因此插入的基因会留在其预定的位置。所有这些都提出了其自身的挑战,因为耳蜗是如此的隔离(它被封装在骨质外壳中),因此很难进入。研究小组发现,只有不到一半的注射动物对光做出反应,不到三分之一的神经元整合了蛋白质,大约四分之一的神经元丢失了,这可能是由于注射造成的损伤。从好的方面来看,沿着耳蜗螺旋的神经元表达了产生视蛋白的基因。该团队没有检测到听觉神经元以外的其他细胞整合了该基因。研究人员计划今年开始在非人灵长类动物身上进行试验,这些灵长类动物的免疫系统与我们更相似,并使用发声,这将有助于比较设备之间的性能。“我们可能会在大约两年内知道我们是否可以放心地将其转化为医疗设备,”莫泽说。“到目前为止,情况看起来还不错,但还有很长的路要走。”他成立了一家名为OptoGenTech的公司,该公司将于明年1月推出,以帮助实现该技术的商业化。