F朗索瓦·达德斯基是一位退休的外交官和公务员,现在居住在布鲁塞尔,几十年来,他从未向任何人提起过他的濒死体验(NDE)。这件事发生在他13岁时,当时他因急性阑尾炎住院。达德斯基生动地回忆起看到自己的身体躺在手术台上,然后穿过一条隧道,在那里他遇到了一些散发着光芒和善良的奇怪生物。“你的时间还没到,”一位年长的生物告诉他,达德斯基直觉认为那是上帝。“你还没有完成你的地球使命。”

然后,达德斯基感觉到自己“以极快的速度穿越时空,回到世界创造之初,”他说。他最终到达了一个花园般的乐园,那里有精神生物——其中一位是他已故的祖母,另一位是五岁时去世的童年朋友——通过心灵感应与他交流。达德斯基的祖母牵着他的手,把他带回诊所,他在剧烈的疼痛中醒来,回到了自己的身体里。

达德斯基成年后一直努力发现他的特殊使命是什么。最终,他开始将此视为他在“让世界变得更美好”方面所扮演的角色,他说。这包括作为联合国官员,帮助在2011年联合国气候变化大会上通过一项关键决议。然而,直到几年后,当濒死体验更频繁地进入公众讨论时,他才开始向直系亲属以外的人分享他那次关键经历的故事。“我一直害怕影响我的声誉,”他说。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您将有助于确保有关塑造我们当今世界的发现和思想的具有影响力的故事的未来。

随着时间和文化的发展,濒死体验一直被报道。据估计,普通人群中惊人的5%到10%的人对濒死体验有记忆,其中包括10%到23%的心脏骤停幸存者。越来越多的学者现在接受濒死体验是一种独特的精神状态,可以为意识的本质提供新的见解。“现在,很明显,我们不再质疑濒死体验的真实性,”比利时列日大学的神经科学家夏洛特·马歇尔说。“报告体验的人确实体验到了一些东西。”

经历过濒死体验的人也会带着“来自体验的这种诺埃提克品质回归,这通常会改变他们的生活,”西雅图艾伦研究所的神经科学家克里斯托夫·科赫补充说,他在他的2024年著作《然后我就是世界本身》中写到了濒死体验和其他意识状态。“他们知道他们所看到的。”

在精神病学家和医生雷蒙德·A·穆迪于1975年出版了《来生》一书后,少数研究人员,主要是急诊室医生,开始收集关于濒死体验的定性数据。穆迪的书详细描述了患者对濒死体验的描述。从那时起,只有少数研究团队试图实证研究濒死体验的神经生物学。但他们的发现已经挑战了长期以来对垂死大脑的信念,包括意识在心脏停止跳动后几乎立即停止。密歇根大学医学院的神经科学家吉莫·博尔吉金说,这一发现对当前的复苏实践具有重要意义,这些实践是基于对心脏骤停期间大脑发生情况的过时信念。“如果我们了解死亡的机制,那么这可能会带来新的拯救生命的方法。”

像迷幻药和其他改变意识的方式一样,濒死体验也可以作为揭示关于心灵和大脑基本真理的探针。这些状态是对意识系统的扰动,“当你扰动一个系统时,你会更好地理解它是如何工作的,”伦敦帝国学院迷幻药研究中心的博士后研究员克里斯托弗·蒂默曼说。“如果我们想了解体验的本质,我们必须考虑到非寻常状态边缘发生的事情。”

此外,还存在重要的存在意义,尽管确切的意义可能是什么仍在科学文献和会议上争论,包括2023年纽约科学院举行的一次会议。会议通过死亡、迷幻药和神秘主义的视角探讨了意识。“这些超验体验在世界主要宗教和传统中都能找到,”纽约大学格罗斯曼医学院的精神病学临床助理教授安东尼·博西斯说,他帮助组织了这次会议。“它们是否可能具有更大的目的,帮助人类培养对意识的理解和认识?”他问道。马歇尔说,这些问题的分量使得对濒死体验的仔细研究和严谨解释变得更加重要:“重要的是要区分实证发现与信仰。”

O在一个阴沉的二月下午,马歇尔正在与她的神经科学实验室的20名成员开会,这时她的手机开始响了。她曾要求,如果有人在列日大学医院濒临死亡时到达,就通知她。

马歇尔冲向电梯,大约两分钟内,她到达了医院大厅,那里纵横交错的自动扶梯和几何图案让人想起M. C. 埃舍尔的画作。在复苏室里,急诊医生兼医学科学博士候选人奥罗尔·安西昂已经在等候了。躺在房间两张床中的一张上的是一位70多岁的胡子拉碴的男人,他的病号服敞开着,露出了腹部和胸部。

尽管正处于心房颤动发作的中间,这位男子仍然警觉,还在开玩笑。当安西昂在另外两名急诊医生的配合下,在他的头上戴上脑电图(或EEG,用于测量大脑中的电信号)帽,并在他的前额上贴上两个氧气读数器时,他紧张地咯咯地笑了起来。马歇尔站在后面,透过玳瑁眼镜盯着一台笔记本电脑,屏幕上两条红色和蓝色的锯齿状线条开始滚动——对于训练有素的眼睛来说,这是对患者大脑活动的精确测量。

医生最终不得不麻醉这位男子,并电击他的心脏使其恢复正常节律。马歇尔和她的同事希望从这位患者和其他患者在复苏室的就诊数据以及随访访谈中获得的数据,能够提供迄今为止最详细的关于人类大脑在濒临死亡时发生的情况的图像。

许多经历过濒死体验的人描述了一组或多组特定的特征。他们可能会回忆起与自己的身体分离,并从上方实时观看自己的身体。他们可能会穿过隧道并看到光,遇到已故的亲戚或富有同情心的实体,并有一种浩瀚和深刻洞察力的感觉。人们可能会进行人生回顾,并从道德上评估他们所做的选择,包括通过体验他们的行为给他人带来的快乐或痛苦。“有趣的是,当人们死亡时,他们不会根据自己的道德标准来评估自己,”纽约大学朗格尼医疗中心重症监护和复苏研究主任萨姆·帕尼亚说。“他们会根据普遍标准来评估自己。”

尽管大多数人用光辉的词语来描述他们的濒死体验,但少数人会讲述访问地狱般的区域、与恶魔般的生物相遇或可怕的虚空。在2019年的一项研究中,马歇尔和她的同事发现,在123名报告有濒死体验的人中,有14%的人将其归类为负面体验——马歇尔说,她“确信”这是一个低估的比例,因为这些记忆可能会让人感到不安。

有点令人惊讶的是,宗教人士似乎并不更容易有濒死体验。然而,初步证据表明,另一组人更有可能经历濒死体验:那些容易发生快速眼动睡眠入侵的人,这是一种当快速眼动(REM)睡眠侵入清醒状态并融合做梦和清醒的元素时发生的状况。在持续的几秒或几分钟内,人们可能会有灵魂出窍的体验,感觉有人或物与他们同处一室,或者想要移动但发现自己无法移动。2019年,哥本哈根大学医院网络Rigshospitalet的神经学家丹尼尔·孔齐耶拉和他的同事从35个国家的普通人群中招募了1034名成年人。10%的研究参与者经历过濒死体验,其中47%的人也报告了快速眼动睡眠入侵——这是一种具有统计学意义的关联。在没有经历过濒死体验的人中,只有14%的人报告了快速眼动睡眠入侵。

尽管如此,关于濒死体验的神经生物学知之甚少。悬而未决的问题包括,它们是由单一的核心机制驱动,还是对“以某种方式理解死亡临近”的更可变的回应,正如蒂默曼所说。包括马歇尔在内的一些研究人员正在窥探正在接近或正在经历死亡的人的大脑,希望能了解正在发生什么。

I在2023年,博尔吉金和她的同事发表了他们怀疑可能是垂死大脑中濒死体验的标志。研究人员分析了四名昏迷患者在移除呼吸机之前和之后的脑电图数据。当他们的大脑缺氧时,两名垂死的患者表现出反常的伽马活动激增,这是一种与记忆形成和信息整合相关的高频脑电波。

博尔吉金在之前对健康大鼠在诱导心脏骤停期间的大脑研究中也看到了同样的活动激增。在啮齿动物中,这种激增发生在整个大脑中。然而,在人类中,它主要局限于大脑颞叶、顶叶和枕叶的交界处,该区域参与意识的多种特征,包括视觉、听觉和运动处理。过去的研究还将该区域与灵魂出窍的感觉以及利他主义和同情心联系起来。博尔吉金说,尽管这些都是濒死体验的常规组成部分,但不可能知道这两名患者是否真的经历了濒死体验,因为他们没有活下来讲述这件事。但“我几乎可以猜到他们可能经历了什么,”她说。

帕尼亚领导并详细描述在他的2024年著作《清醒死亡》中的一项2023年研究,提供了进一步的证据,证明患者心脏停止跳动后大脑仍然有活动。帕尼亚和他的同事与美国、英国和保加利亚的25家医院合作,审查了567名经历过院内心脏骤停的人的脑电图和脑氧数据。医务人员设法收集了其中53名患者的可解释脑电图数据。大多数人在危机期间表现出电活动直线,但在大约40%的病例中,与有意识大脑一致的神经活动短暂地重新出现——在某些情况下,在心肺复苏术后长达一个小时。

该研究中不同子集的53名患者幸存下来。医生收集的这些人的脑电图和脑氧水平太少,无法得出他们对该事件的任何潜在记忆与其大脑活动之间的相关性。作者能够采访28名幸存者,其中6人有帕尼亚所说的“死亡回忆体验”,即濒死体验。

帕尼亚和他的同事还试图通过在一台放置在患者头部附近的平板电脑上投射一系列10个随机图像,并通过耳机每分钟向他们播放三分钟水果名称(苹果、梨、香蕉)的重复录音,持续五分钟,同时他们处于无意识状态,来测试有意识和无意识的意识,包括灵魂出窍的体验报告。没有一位幸存者能记住投影的图像。一位有死亡回忆体验的人正确地按顺序说出了水果的名称,尽管这可能是偶然的,帕尼亚说。

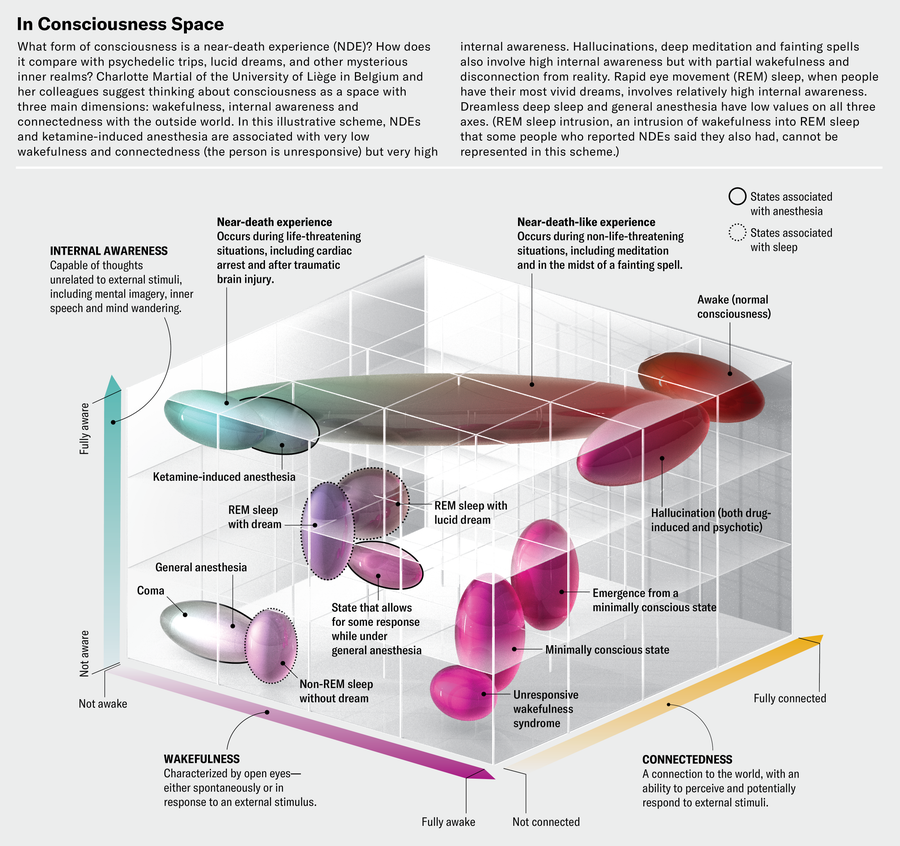

Violet Isabelle Frances为Bryan Christie Design;来源:“濒死体验作为探索(断开连接的)意识的探针”,作者:夏洛特·马歇尔等人,《认知科学趋势》,第24卷;2020年3月(参考文献)

帕尼亚认为,这项研究为人们如何以及为何会有死亡回忆体验提供了“连贯的、机械的解释”。帕尼亚说,当有人开始死亡时,大脑会变得功能失调。一些功能会立即丧失,例如脑干反射,但另一些通常被抑制以优化正常生活表现的功能突然变得解除抑制,因为大脑的自然制动系统不再工作。因此,“你的整个意识都会浮现出来,”帕尼亚说。他认为,这种变化的目的是让这个人“为新的现实”做好准备——从生到死的过渡,帕尼亚认为,在这种状态下,意识会持续存在。

其他科学家断然不同意。“当你经历濒死体验时,你必须有一个功能正常的大脑来存储记忆,而且你必须以完整的大脑幸存下来,这样你才能检索记忆并讲述它,”孔齐耶拉说。“没有功能正常的大脑,你就无法做到这一点,所以所有关于濒死体验证明意识存在于大脑之外的论点都纯粹是胡说八道。”

孔齐耶拉、马歇尔和其他人反而推测,濒死体验可能是最后一搏的生存策略的一部分。当动物王国的物种感受到致命威胁时,通常来自攻击性捕食者,它们会“装死”——这种行为在技术上称为假死。如果战斗或逃跑失败,装死的本能就会启动,试图阻止危险。动物变得静止不动,对外部刺激没有反应——但保持持续的意识,以便在有机会时逃脱。“就我个人而言,我认为进化方面确实是理解濒死体验是什么以及它们是如何产生的关键,”孔齐耶拉说。“存在一个完全有效的生物学解释。”

马歇尔和其他人也批评了帕尼亚研究的方法论严谨性。马歇尔说,一个担忧是,该团队的研究结果是基于对患者脑电图的视觉解读,而不是“适当的统计分析”。帕尼亚说,他和他的同事应用了“世界上每位医生”在临床实践中使用的阅读脑电图的标准方法。他补充说,那些批评这项研究的人“只是忽视了它,因为[他们]不喜欢它。”

在他们的最新研究中,马歇尔和她的同事计划使用迄今为止最严格的方法,从大约100名患者那里收集主观和客观数据,包括脑电图和脑氧读数,以及来自该组幸存者的几轮访谈和调查的信息。列日大学团队还在尝试更彻底地评估关于灵魂出窍体验的说法。大约79%经历过濒死体验的人报告说离开了自己的身体,有些人醒来后知道他们本不应该知道的关于他们环境的事实。“我不是说这不是真的,但在这里我们想客观地测试它,”马歇尔说。

为此,她和她的同事用意想不到的物体和图像装饰了医院复苏室,其中一些隐藏在只能从靠近天花板的有利位置才能看到的地方。当患者在复苏室时,包括当他们有意识时,该团队每分钟播放一次各种单词和动物声音的音频片段。他们将测试幸存参与者在随访中对任何图像或声音的回忆,他们还将使用视频录像将人们的记忆与现实进行比较。

A研究濒死体验的一种更简单的方法是通过安全的替代品,如催眠、诱发昏厥和迷幻药。这些方法都不能产生真正的濒死体验,但它们触发的状态可能与垂死的大脑有一些重叠。2018年,蒂默曼、马歇尔和他们的同事发表了一项研究,比较了濒死体验与N,N-二甲基色胺(DMT)的影响,DMT是死藤水的一种改变心智的成分,死藤水是一种南美洲植物来源的迷幻药酿造物。痕量的DMT也内源性地存在于人体内。“有人推测这在某种程度上是濒死体验的基础,但数据非常初步,”蒂默曼说。

在该研究中,13名志愿者在实验室环境中接受了静脉注射DMT,并根据精神病学家布鲁斯·格雷森在1983年开发的一种常用于测量濒死体验的量表对他们的体验进行了评分。研究人员将DMT组的分数和主观描述与从马歇尔和她的同事自2016年以来一直在汇编的濒死体验数据库中提取的其他人的分数和主观描述进行了比较。(该数据库包括大约2000个描述,接受来自任何联系列日团队并声称自己有过濒死体验然后填写一份冗长问卷的人的描述。)

马歇尔说,他们发现DMT组和濒死体验组之间“惊人的重叠”,两组人都描述了一种进入超凡脱俗领域的感受、与身体分离、遇到神秘生物和看到一道亮光。两组的人也都报告了和平、团结和喜悦的感觉。只有一个显著的区别:濒死体验组的人更频繁地体验到到达了划定不归路的边界。

约翰·霍普金斯大学的精神病学家罗兰·格里菲斯(他率先进行了裸盖菇素研究,并于去年十月去世)和他的同事在2022年报告了类似的发现。作者比较了3192名经历过濒死体验、迷幻药之旅或非药物诱导的神秘体验的人。该团队发现,所有三组受试者的长期结果“非常相似”,包括对死亡的恐惧减少以及他们获得的见解的持久积极影响。

在另一项研究中,马歇尔、蒂默曼和他们的同事于2024年在《意识神经科学》杂志上发表文章,采访了31名经历过濒死体验并且也尝试过迷幻药——LSD、裸盖菇素、死藤水、DMT或麦司卡林——的人,以了解他们对这些事件之间的异同的看法。参与者报告说,在他们的濒死体验中,感官效果更强,包括身体脱离的感觉,但在他们的药物之旅中,视觉意象更强。他们报告说,在两者中都有精神性、关联性和更深层次的意义感。

在对这些神秘体验的比较中,“对我来说最引人注目的共同点是深刻、深沉的爱——一切都是爱,意识就是爱,”博西斯说,他研究了裸盖菇素对晚期癌症患者的影响,重点是缓解临终痛苦,增强灵性,并在生活中提供更大的意义和成就感。“还有一种超越我们所知的时间感,以及对生命和死亡之谜的更大程度的接受。”

对于布鲁塞尔的退休政府管理人员盖伊·范德·林登来说,他的濒死体验仍然是一份“礼物”。它发生在1990年,一次严重的自行车事故之后。他说,他被一股压倒性的爱的力量和一种与宗教无关的深刻“灵性”所包围。他还感觉到一种广阔,在这种广阔中“我是一切,又什么都不是”。

范德·林登出院后变成了一个不同的人。他说,他对死亡的恐惧已经消失了,因为他现在知道“死亡是一件奇妙的事情”。他不再看重物质的东西,卖掉了他的汽车和另外两栋房子。他还感到有义务通过书籍和会议与他人分享他的濒死体验。这些变化影响了他的人际关系,包括与他妻子的关系,他后来与妻子离婚。“她说我疯了,”范德·林登回忆道。“带着其他人没有过的经历回来——这会产生冲突。”多年后,他仍然能够进入他在沐浴在清晰的光芒中时感受到的爱,他认为那是普遍意识。

无论人们如何解读濒死体验,研究它们都可能扩大复苏的边界,更好地理解心灵和大脑,并为存在的一些最深刻的奥秘闪烁一丝光芒。