在海上度过第三天的时候,我们找到了它:十几个光秃秃、锯齿状的岩石堆,周围环绕着颜色像 Windex 的海洋。它比我想象的要小,总共只有大约两个足球场那么大。这里没有白色的沙滩,没有火山峰,没有棕榈树,没有其他这个纬度的热带岛链的任何特征,只有被数千年鸟粪覆盖的锋利红褐色山峰——整个岛看起来像一个邪恶版的吉利根岛。

但我们不是为了海滩度假或三个小时的旅行,才从巴西海岸航行一千多公里(620 英里)横跨大西洋的。我们来探索阳光照射表面以下的深水。我们来到这个被称为圣彼得和圣保罗群岛的地方收集线索,了解地球上的生命是如何开始的——以及外星生命如何在太阳系的其他行星上进化。

这些是重大而严肃的问题,我们带来了一支庞大而认真的团队来调查它们,其中包括来自十几个国家的 40 多名地质学家、微生物学家、地球物理学家、生物学家、工程师、深海潜水员和甲板工作人员。该团队将在接下来的两周内乘坐 M/V Alucia 号——一艘由达利奥海洋倡议运营的 56 米(184 英尺)的研究船——扫描海底,采集岩石样本,分析水样,并在水下 1000 米处进行研究潜水艇作业。

关于支持科学新闻

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道: 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保关于塑造我们当今世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

没有人探索过这些深水,团队中也没有人知道我们会发现什么。

“这是一个独特的区域,因此它可能会孕育一些独特的生命系统,”伍兹霍尔海洋研究所 (WHOI) 的海洋地质学家、科学团队负责人弗里德·克莱因说。克莱因赤脚穿着工装短裤和褪色的 MC5 T 恤,站在 Alucia 号的顶层甲板上,在正午的阳光下眯着眼睛。在北部几百米处,海浪拍打着 15 个一口大小的岩石小岛的海岸,发出嘶嘶的声音。

克莱因告诉我,在我们下方,数百万年前,大西洋中脊的构造板块开始分裂。自那以后,这个裂缝每年扩大约一个手指的宽度,这就是为什么欧洲和北美现在被近 7000 公里(4350 英里)的海洋隔开的原因。在这个非常缓慢的过程中,通常隐藏在地壳下方 6 公里(3.7 英里)的幔岩被推到了地表。

幔岩并不特别罕见;它覆盖了全球深海底部的广阔区域。但在这里,它要浅得多,更容易接近——并且随着它与海水的相互作用而不断演变。“世界上真的没有像这样的地方,”克莱因说,擦着额头的汗水。

这里的岩石也可能孕育着全新的生命形式。克莱因解释说,海水和地幔矿物中的铁之间发生化学反应会产生氢分子。微生物,单细胞或多细胞微生物,以这种氢为食。这些生物类似于数十亿年前存在于地球上的生物,可能与我们星球上最早的生命形式密切相关。克莱因和他的团队将在深处寻找微生物,并在地幔岩石中发生化学过程时对其进行分析。通过这样做,科学家们希望瞥见早期生命系统——一种回到我们最原始的自我的时间窗口,也许还能瞥见我们的外星同类。

“土星和木星的冰冷卫星,木卫二和土卫二,它们的表面下有水;我们知道这一点,”克莱因说。“这些卫星包含与这些岛屿上的相同的岩石。” 如果我们太阳系中的遥远卫星具有相同的岩石和相同的水,它们就可能具有产生与地球上相同的基本生命形式的化学过程。

克莱因和我从栏杆上俯瞰,凝视着深达 4000 米(13100 英尺)的海洋深处,相当于 10 座帝国大厦堆叠在一起。突然,感觉我们不像是在船上看向水面,而更像是悬停在某个外星世界上的航天器。

“我们要去没有人去过的地方,”克莱因说。船长关掉马达,Alucia 号缓缓地向最南端的小岛漂去。克莱因拿起他的手机和一个水瓶,说了声抱歉,匆匆走下楼。经过一年半的计划,是时候深入探索了。

这是一个难以理解的概念,你、我、鸟和蜜蜂——所有存在和曾经存在的生命——都来自数十亿年前一些丑陋岩石上发生的一些化学反应。如果在 16 世纪提出这样的理论,很可能会因异端邪说而被斩首。即使在 50 年前,你也可能会因此丢掉终身教职,或者至少被科学界排斥。

这一切在 1977 年发生了改变,当时一位名叫杰克·科利斯的俄勒冈州立大学海洋地质学家租了一艘研究船,驶离厄瓜多尔海岸约 320 公里(200 英里)到达加拉帕戈斯海沟。科利斯怀疑,该区域深海底的火山正在喷发,海洋科学家称之为热液喷口。科利斯和他的船员部署了一辆装有摄像头的遥控车辆,名为 ANGUS,进行调查。在某个特定的地方,深度约为 2500 米(8200 英尺)处,ANGUS 的温度计记录到了一个明显的峰值。几个小时后,团队将 ANGUS 拖回甲板,打开相机,冲洗了胶片。

圣彼得和圣保罗群岛地图。图片来源:詹姆斯·戴维森

当温度峰值出现时,ANGUS 拍摄的 13 张颗粒感十足的照片揭示了一些非凡的东西。那里有生命——螃蟹、贻贝、龙虾、蠕虫——都在完全黑暗的环境中,围绕着一股有毒的海水羽流蓬勃发展,其源头的温度足以融化铅。难以置信的压力,是地表压力的 250 倍,阻止了水变成蒸汽。科利斯找到了一个生命的压力锅。不仅这个压力锅中的所有动物都是科学界的新发现;而且,更奇怪的是,它们在一个完全不同的生物系统中生存。

与需要太阳光才能生存的地表生命不同,这些生命形式以这些超热有毒羽流中的化学能为生——这个过程称为化学合成。科利斯称这个地方为“伊甸园”。

在随后的几年里,研究人员在世界各地的海底发现了更多的化学合成群落。深海似乎不是一片荒地,而是一个由独立的生物圈组成的星系,每个生物圈都围绕着自身赋予生命的化学“太阳”运转。那里的动物和微生物已经繁荣了数十亿年,可能比陆地世界的生命更长。

热液喷口的发现促使地质学家和微生物学家更深入地挖掘,进入更极端的环境,以寻找深海生命的绝对极限。

他们在南极冰层中钻探了 3600 米(近 12000 英尺),发现了一个大约是特拉华州两倍大的地下湖,该湖可能与地表隔绝了 1500 万年。在半升水中,他们发现了数千种可以在几乎所有可以想象的环境中生存的细菌:高达 122 摄氏度(252 华氏度)的极端高温、低至 -20 摄氏度(-4 华氏度)的极端低温、酸性、碱性、好氧、厌氧以及两者之间的一切环境。

然后,研究人员深入到世界最深海洋的海底——地表下近 11000 米,到达地球上最不适宜居住的环境之一。他们发现的微生物生命数量是较温和、较浅深度发现的两倍。

他们还深入到陆地表面,穿过地壳 4 公里(2.4 英里)以上,发现了在水和硫磺中蒸腾的生命形式,它们不是以太阳或化学物质为食,而是以周围岩石的辐射为食。而且这些东西在那里生活了数百万年。

这些发现表明,生命几乎没有极限。即使在地球最恶劣的极端环境中——从火山喷火口的边缘到加压至每平方英寸 15,000 磅的黑水再到放射性废物场所——生命都能找到出路。生命会持续存在。

事实证明,在许多方面,深海底部的岩石,埋在地球地壳下一英里处,或者被圣彼得和圣保罗群岛的鸟粪覆盖,根本不是无生命的物体。它们是起伏的、“呼吸”的系统,充满了极其微小且新陈代谢非常缓慢的生物体,以至于没有人注意到。直到一些勇敢的科学家开始寻找。

大多数研究人员从未费心过。寻找极端生命需要前往地球上一些最偏远和最恶劣的环境。只有少数微生物学家和地质学家才有意愿、毅力和资源来忍受非洲矿山中三位数的酷热数周,或南极洲冰冻的广阔区域数月,或在达吉斯坦受污染的油田筛查数年才能找到答案。

这使得我们的团队在 Alucia 号上闲逛更加令人内疚。虽然在大西洋中部距离最近的医院 600 英里的地方漂流的危险和不适是真实存在的,但我们至少可以因我们生活和工作场所的近乎奢华而感到欣慰。这里每平方英寸的内部空间都适应了令人耳目一新且无湿气的 72 华氏度——如此凉爽,以至于当室外温度攀升至 100 度时,我们中的一些人会穿着毛衣和袜子闲逛。

今晚的晚餐在食堂供应,包括藜麦、牛排、鸡肉、炒青豆、烤土豆、农夫沙拉和自制焦糖布丁作为甜点。

我拿起盘子,挨着科学团队的另外两位首席研究员坐下。迪瓦·阿蒙是伦敦自然历史博物馆的深海生物学家。她在特立尼达和多巴哥的海岸边长大,从小就对海洋生物的多样性着迷,特别是那些生活在永久黑暗水幕下的动物。她带着寻找大型化学合成生物的希望来到这次探险,例如螃蟹、管虫、虾或任何可能潜伏在海底的生物。

“我们对海洋中的许多动物,特别是化学合成生物——它们如何生活、在哪里生活以及为什么生活,甚至没有基本的了解,”她说。

阿蒙告诉我,虽然水深200米(650英尺)以下的深海占地球可居住空间的70%,但只有不到1%的深海被探索过。最大的动物群落生活在那里。它们面临的威胁很多。污染、拖网捕鱼、采矿和气候变化都使这种环境和估计在那里的75万种未被发现的物种处于危险之中。

一只深海携带蟹(Homolidae sp.),由科学家在圣彼得和圣保罗群岛陡峭的山坡上采集。图片来源:Solvin Zankl

“我们可能在甚至不知道那里有什么之前,就正在破坏深海栖息地及其居民,”阿蒙说。“我认为在我们还能做到的时候,记录下所有的一切至关重要。”

坐在阿蒙旁边的是来自德国不莱梅大学海洋环境科学中心MARUM的地球化学家弗洛伦斯·“弗洛”·舒博茨。她来这里的原因和阿蒙一样,但她的兴趣更小:生活在地幔岩石内的微观生命。

“你想想,生活在热液喷口的生物可能是地球上最早的[生命形式]之一——远早于陆地上的生命,”舒博茨说,她穿着一件来自日本海洋地球科学技术机构过去探险的T恤。“这些是古老的系统。”

舒博茨解释说,38亿年前,大气中的氧气很少。生命依赖其他化学物质生存,包括氢气、二氧化碳和甲烷。随着这些原始生物的繁荣,其中一些——蓝藻——进化出一种以产生氧气作为废物的代谢类型。大约在24亿年前,有足够的“废气”氧气来支持新的需氧(“消耗氧气”)生命形式。这些以氧气为燃料的生命形式变得更加复杂,最终进化成植物和动物,最终变成了我们。

为了观察这些微生物的活动,舒博茨希望收集深水地幔岩石的样本,并喂给它们不同的化学“食物”,如氢气、二氧化碳和甲烷,试图唤醒这些样本中可能包含的休眠生物。

从某种意义上说,她希望创造几个试管侏罗纪公园,但她将复活古代微生物,而不是吃人的霸王龙。

第二天,舒博茨、阿蒙和克莱因站在Alucia的控制中心,这是一个光线昏暗的房间,墙上贴满了闪烁的监视器。每个人都睁大眼睛盯着一个巨大的视频显示器,显示着一个看起来像缺少了几块的彩虹馅饼。

随着每一秒的流逝,图像上会出现更多像素化的线条,馅饼也更完整一点。克莱因着迷地看着,下意识地发出哦哦和啊啊的声音,就像一个股票经纪人看着首次公开募股的股票行情。

科学家们正在看的是海底的高分辨率测深图(水下相当于地形图),这是由安装在Alucia底部的复杂声纳设备多波束回声测深系统收集的数据的渲染图。在接下来的两天里,这艘船将绕群岛航行,每一圈都越来越远,就像在倒放的黑胶唱片上的针头。当我们经过海底时,多波束将扫描每一个角落和缝隙,分辨率约为3米(9.8英尺),深度可达1200米(4000英尺)。

“以前没有人见过这一切,”克莱因说。“这一切都非常令人兴奋。” 他正在寻找在其他方面相当平坦的水下悬崖上发现的时代错误。如果这里有活动的热液喷口,它们很可能会被碳酸盐的标志性尖塔标记出来。

碳酸盐是一种常见的物质,可以由许多不同的过程形成。碳酸钙构成了海洋生物的贝壳,覆盖了超过一半的海底。这些死亡生物的遗骸构成了你今天早上刷牙时使用的牙膏中的白色物质,也构成了你前门外走过的路面的混凝土。

但克莱因正在寻找的碳酸盐可能不是由生物活动产生的,而是由滚烫的热液与寒冷的海水相遇时,矿物质从溶液中析出形成的。

“这里有一些有希望的东西,”克莱因说。他指着岛链西坡上一个奇特的露头。他说,一块岩石不太可能从上面滚下来并落在这一点上。它看起来好像是从下面的岩石中冒出来的。“至少,”克莱因说,“这个区域值得探索。”

我们花了接下来的几天时间与大风和强流作斗争。不过,地球化学家们还是从克莱因在地图上确定的露头周围和更深的海底采集了六个水样。该地区的水中甲烷含量升高,远高于正常水平。这是一个有希望的迹象。

我们星球上一些最古老的生命形式以甲烷为生,并且仍然在热液喷口周围发现。虽然一些生物以氢气和二氧化碳为食,并排出甲烷作为废物,但另一些生物以甲烷为食,并排出二氧化碳。组合和用途可能会有所不同,但我们所知道的是,二氧化碳、氢气和甲烷的存在通常表明存在一个可以支持原始生命形式的环境。

来自英国伦敦自然历史博物馆的深海生物学家迪瓦·阿蒙,当潜水器Nadir下降到圣彼得和圣保罗群岛附近的深海时,她在欣赏周围的环境。图片来源:Novus Select

这就是为什么2015年4月,当美国宇航局最近退役的卡西尼号宇宙飞船飞过土星的冰冷卫星恩克拉多斯并发现大量氢气从其表面喷出时,微生物学家如此兴奋的原因。不仅如此,这些羽流还含有二氧化碳和其他有机物,以及足够支持大量微生物群落的能量——一位地球化学家将其描述为“每小时相当于300个披萨的热量”。

人们认为恩克拉多斯上的化学物质是由类似于我们星球上的喷口系统持续产生的,而且可能就在我们下方的圣彼得和圣保罗群岛。

到上午中午,克莱因和阿蒙希望找到答案。在后甲板上,Alucia的船员推出了Nadir,这是一艘配备了六个摄像头和灯光的三人潜水器。我们从潜艇的丙烯酸压力球体外部观看阿蒙、潜艇驾驶员和一名摄像师在座位上扭动,打开水瓶,并为起飞做好准备。

在他们身后,克莱因坐在Deep Rover里,这是一艘更小、更灵活的两人潜艇。计划是让克莱因用Deep Rover的机械臂尽可能多地采集样本,而阿蒙则观察生态系统和可能生活在那里的任何化学合成动物。

小心翼翼地,一辆起重机缓慢地将Nadir,然后是Deep Rover,吊起,越过甲板,然后将它们放入水中。一缕缕气泡,几声再见挥手,潜艇潜入水面以下,变得越来越小,越来越模糊,直到消失。

在接下来的六个小时里,我们将坐在周围,盯着声纳读数,等待,观察和聆听生命迹象。

到了晚上,Alucia再次热闹起来。船员们正在清洗潜艇,克莱因正忙着处理一桶桶的岩石样本,地球化学家肖恩·西尔瓦和杰夫·西沃德正在烹制从海底吸取的Deep Rover的水样。

在甲板上,西尔瓦将水样放入气相色谱仪中,看起来像是一个1980年代中期微波炉的蒸汽朋克版本。从色谱仪的侧面伸出的是一个由木制夹具固定在一起的电线、管道和旋钮的鼠窝。当然,管道和电线是有目的的。当水在烘箱中加热时,水中的化合物将根据其大小以不同的速度通过管道。连接到该设备的计算机将分析化合物移动的速度,使团队能够衡量该地点水中甲烷和其他化学物质的比例。

与此同时,在一个毗邻的临时实验室里,克莱因和舒博茨正在检查Deep Rover从500多米(1640英尺)深处采集的岩石样本。“我得到了三块丑陋的岩石,和一块大得吓人的岩石,”克莱因说,他用一件旧的Amoeba Records T恤擦着手。

海胆 (Coelopleurus sp.)。图片来源:Solvin Zankl

克莱因把一块石头放在我的手中,并指出了一个微小的纹理网络。他解释说,当橄榄石(一种由镁、铁、硅和氧组成的常见矿物)与海水接触时,它会变得不稳定,使水更深入地渗透到岩石中。这些小纹理充当岩石内生命形式的河流,输送能量和营养物质,并清除废物。随着时间的推移,橄榄石会缓慢溶解,其他矿物质会在纹理内形成。这个过程会产生一种大理石化的岩石,古罗马人称之为verde antico,或者地质学家如克莱因称之为蛇纹岩。

“这块岩石说明,是的,蛇纹石化过程已经在圣彼得和圣保罗群岛发生过,”克莱因说。“但是我们这里看到的仅仅是一些过去的过程的档案吗?我们需要弄清楚这一点。”

当舒伯茨和克莱因切割并研磨岩石样本,而西尔瓦和西沃德蒸发海水时,我走到顶层甲板上呼吸新鲜空气。现在是黄昏,夜空已经被星星浸透,看起来光比黑夜还要多。

几个小时前,我读到一篇科学研究报告,研究人员在报告中描述了从地球上一些最分散、最偏远的地区收集和比较微生物的过程。其中 19 种微生物的基因完全相同,无论它们是在哪里被收集到的。

微生物不可能自己站起来行走、飞行或从一个地方游到另一个地方。尽管这 19 种基因相同的微生物之间相隔超过 16,000 公里(近 10,000 英里),但它们的新陈代谢方式、复制方式和 DNA 完全相同。所有这些相同的生命形式是如何在这些遥远的地方发现自己的呢?这有点像在太阳系的每一个行星上,甚至更远的地方都发现奥斯蒙德家族的成员一样。

站在星空、月亮和行星的穹顶之下,我不禁想:既然我们都从相同的基本组成部分开始,那么所有生命是否都遵循相同的道路?我站立的上方和下方有数十亿个外星栖息地,它们由相同的岩石、相同的水组成,并且容易受到与地球上最初引发生命的相同化学反应的影响——最终进化成了写下这些文字的手和凝视着那些星星的眼睛。

有多少其他由相同物质、相同反应产生的眼睛现在也可能在回望着我们呢?

这个想法当然很奇怪,让人想起大学一年级深夜的哲学长篇大论,而且很可能是因为晚餐时我狂饮了三罐廉价的巴西啤酒。我承认这一点。但是那天晚上晚些时候,当我躺在我的铺位上,透过舷窗凝视着布满数十亿颗遥远星星的天空时,我似乎无法摆脱这个想法。

这是我们在圣彼得和圣保罗群岛边缘的第十三天,盘旋在大西洋中脊之上。自从几个月前我第一次报名参加这项任务以来,今天早上我既焦虑地期待着,又下意识地畏惧着。

由于强劲的水流使得潜艇滞留在“阿尔西娅”号上,我们已经耽搁了一个星期左右,但今天,天空晴朗,阳光明媚,海洋如玻璃般平静。但是我也饿得发慌,喉咙都干了。过去 14 个小时我没有喝一口水,可能要到今天下午晚些时候才能吃喝东西。阿蒙建议说,这种彻底的禁食是确保我健康的最佳方法。“你最不想发生的事情就是,你知道的,”她停顿了一下,意味深长地点了点头。“你就是不想在下面感到不舒服。”

阿蒙所说的“下面”指的是在接下来的几个小时里,我将乘坐“纳迪尔”号在水面下数百米处进行探索。对于任何冒险家或科学家,或任何理性的世界公民来说,这次探险绝对是一个梦想。但是,可悲的是,我一直以来想到的只是,如果我突然需要方便、感到幽闭恐惧症,或者突然感到想伸展腿、胳膊或背部该怎么办。在水面下一千米处没有窗户可以打开,没有洗手间,也没有靠边停车的地方。我将被困在一个儿童大小的座位上,双腿蜷缩在胸前,时间长到可以看完两遍《教父》第一部,包括片尾字幕。

“你应该放松点,”将驾驶“深海漫游者”号的美国人科林·沃勒曼说。他坐在我对面的餐厅桌旁,大口地把培根、黄油面包和鸡蛋塞进嘴里,并大口喝着咖啡。“我个人的方法就是尽可能多地放屁,”他笑着说,然后又咬了一口。

“纳迪尔”号的飞行员和“阿尔西娅”号潜艇团队负责人艾伦·斯科特在沃勒曼旁边,将一把把糖果棒和薯片塞进一个背包里,以防我们在途中饿了。“这很容易,伙计,”他用浓重的苏格兰口音说,“时间过得太快了,你甚至都不知道发生了什么。”

奇怪的是,今天早上我没有想到的事情之一,是在大西洋未被探索的海底,乘坐一个加压气泡,在海面下 1000 米(3280 英尺)的地方,距离最近的医院、机场或医生一千公里处巡航所涉及的危险。当我问克莱因他是否担心进行这种研究时,他表示异议。“唯一危险的事情是,花了一年半的时间计划这次旅行却空手而归,”他笑着说。“剩下的,乘坐潜艇,航行到这里?那是好玩的部分。”

阿蒙的态度有点不那么乐观。几天前,她给我讲了一个关于“约翰逊海连号”的故事,这是一艘四人潜艇。1973 年夏天,也就是这艘潜艇首次下水的那一年,由两名飞行员、一名鱼类学家和一名潜水长组成的团队,在佛罗里达州基韦斯特海岸 24 公里(15 英里)处进行了一次被认为是例行潜水的任务。任务是从一艘沉没的驱逐舰上回收一个鱼笼,该驱逐舰位于水面下 100 米(330 英尺)处。

在试图上升时,“海连号”被一根从沉船上延伸出来的电缆缠住了。乘客们坐回原位,尽可能地放松,等待救援。根据船上的紧急氧气储备,飞行员估计他们有大约 42 小时才会窒息。

几个小时过去了。温度骤降至华氏 42 度。很快,乘客们就患上了体温过低症。更糟糕的是,他们对新鲜空气的计算过于乐观。空气中的二氧化碳浓度开始上升到危险水平。

在飞行员呼救八小时后,一艘海军支援舰赶到,并多次尝试解开潜艇。但没有任何效果。乘客们开始失去意识。

“海连号”在下水 32 小时后终于被解救出来。潜艇团队的两名成员死于二氧化碳中毒;另外两人立即得到了治疗,并活了下来。

虽然“约翰逊海连号”是一场极其罕见的灾难,而且发生在 40 多年前,但我们不能忽视一个事实,即在透明的丙烯酸球体中潜入数百米深处,这个球体的大小就像一个电话亭,本身就存在潜在的风险。马达可能会发生故障,电子设备可能会短路,丢失的渔网可能会缠绕住潜艇。不过,幸运的是,新一代潜艇内置了多层冗余和故障保护措施,发生任何糟糕事情的几率都很小。“深海漫游者”号和“纳迪尔”号已经进行了数百次潜水,这里的船员从未遇到过任何问题。

“任何研究都存在风险,这是肯定的,”阿蒙说。“但对我来说,到目前为止,回报远远超过了任何风险。能在这里进行这种实地研究真是太棒了。”

半小时后,我即将亲身体验这些回报。上午 10:00,我穿着袜子站在一个钢制楼梯的脚下。“纳迪尔”号的顶舱是打开的,就在我下方。斯科特坐在潜艇里面,引导我进去。“好了,现在,慢慢地,”他说。经过几次躯干扭动和一些笨拙的脚步,我设法挤进了乘客座位。紧随我之后的是地质学家苏珊·汉弗里斯,她将在潜水过程中对水下地形和生物进行调查。

斯科特关闭了“纳迪尔”号的舱门,向甲板上的工作人员竖起了大拇指,我们慢慢地沿着船的后甲板向开阔的水域驶去。又一个大拇指,一个起重机将我们从甲板上吊起,直到我们在空中像老式钟摆一样摇晃了十几英尺。我透过我的脚往下看,看到“阿尔西娅”号挤满了船员和研究人员。在他们之间,克莱因和沃勒曼乘坐“深海漫游者”号滚了出来。在我们面前,只有无边无际的蓝色海洋。

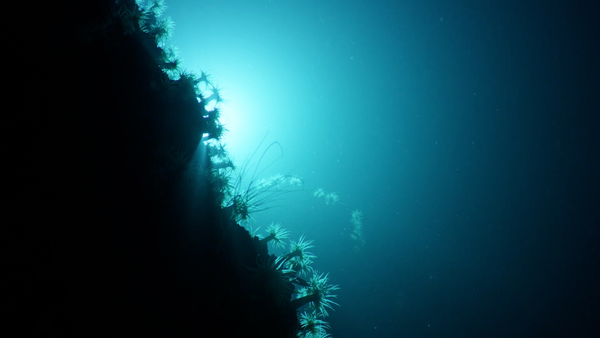

我们降入水中,在水面溅起水花,脱离引导绳索,漂离船只。“好了,一切正常,”斯科特对着声纳无线电说。随着气泡的咕噜声,我们下沉到水下,直到周围只有蓝色水域的梯度。真是太美了。

这些颜色带并非来自丙烯酸球体的扭曲,我们也不是在想象它们。我们看到的是太阳光被水分子吸收的光谱。长波长的光——红色、橙色和黄色——首先被吸收,因此它们在靠近水面时就会消失。当我们下沉到 15 米(50 英尺)以下时,我注意到我的米色裤子、我的衬衫、我的皮肤和笔记本都褪色成了相同的蓝灰色金属色调。

更深处,我们下沉到没有蓝色、没有灰色、没有紫色——根本没有光线的地步。只有黑色。斯科特打开了“纳迪尔”号的灯。我们已经到达了 500 米。在这个深度,光合作用已经不再可能。我们周围的海洋世界现在几乎完全是动物和矿物。

“收到,深海漫游者号,我看到你了,”斯科特说。在远处,从黑暗中出现了两个针孔般的白光。是“深海漫游者”号。尽管我们之间只有一百米左右的距离,沃勒曼和克莱因也需要等待大约四秒钟才能收到我们的传输。无线电波无法在水中传输,因此潜艇必须通过声纳系统通过声波进行通信。我们发送的每个音频传输都通过水柱一直传播到“阿尔西娅”号,然后再发送回“深海漫游者”号。

在我们的传输大约 10 秒后,我们听到一个回声叠加着混响和噪音从“纳迪尔”号的扬声器中传来。斯科特告诉我,理解声纳传输需要训练有素的耳朵和时间,就像牙医用来翻译病人张开嘴时的含糊不清的声音一样。

潜艇飞行员又交换了一些指令,然后我们转头正面面对“深海漫游者”号。虽然在陆地上移动机器可能只需要几秒钟,但在深海中,即使是简单的操作也可能需要几分钟,因为水的阻力和潜艇的动力有限,潜艇的最大速度约为 4 节(每小时 4.6 英里)。

我们动作的缓慢和压力舱内不断上升的湿度相结合,给整个场景带来了一种梦幻般、冥想式的感觉。过了一会儿,感觉好像我们的身体也在减速——几秒钟变成了几分钟,几分钟变成了几小时。

“碳酸盐,非常有趣,”汉弗里斯说。自从我们到达海底以来,她一直在记录我们的一举一动,就像棒球比赛中的数据迷一样。汉弗里斯说,碳酸盐岩的存在表明该地区可能曾经或仍然存在热液活动。“有希望,肯定,”她说,并在纸上记下了另一个缩写。

同时,在我们前面,克莱因从“深海漫游者”号伸出一个机械臂,试图抓住一些看起来像海底碳酸盐岩的东西。操作机械臂很困难,而且工作进展缓慢。

斯科特趁机分发我们的午餐盒。我们一边吃着薯片,一边在克莱因设法将一块岩石哄进样品桶时欢呼;当样品从机械手指中滑落并被下面的黑暗吞噬时,我们发出嘘声。

这种情况持续了一个小时,或者两个小时。我意识到对深海生命的追求是多么的奇怪。我们身处一个空心的塑料弹珠中,舒适地坐在大西洋海面下 500 米处,一边啃着劲爆芝士奇多和黑巧克力奇巧,一边看着机器人手臂的细小钢指探测着数百万年历史的微观骨骼。如果我们一百年前告诉我们的祖先我们会这样做,没有人会相信我们。当我坐在这里,体验这一切时,我甚至不确定自己是否相信这一切。

斯科特又抓起一把奇多薯片,拿起操纵杆,向后靠去。潜艇中的氧气表显示约为 20%。虽然我们有几十个小时的储备,但安全第一总是最好的选择。

“好了,就这样了,”斯科特对着接收器说。“上浮。”他拨动一个开关,电动机发出嗡嗡声,我们开始向上浮。墨黑的颜色逐渐变成深紫色,然后变成霓虹蓝色,最后,在水面上,刺眼的、辉煌的黄色阳光映入眼帘。

“很简单,不是吗?”斯科特在强烈的阳光下眯着眼睛说道。我看了看手机。自从我们离开水面已经过去了五个小时。我对斯科特点点头,“很简单。”我唯一的遗憾是时间过得太快,我甚至不知道发生了什么。

那天晚上,舒博茨在一个临时实验室里忙碌着,周围堆满了成箱的苏打水、调味品和巴西啤酒。她正在一块覆盖着黑色粉末的砧板上整理试管。在过去的几天里,舒博茨一直在用氢气、二氧化碳和甲烷浸泡样本,希望能引发某种反应。她还一直在尝试“喂”它们重碳。如果岩石上有微生物,它们可能会消耗碳,并且重量会明显增加。

人体中的细胞,例如小肠中的细胞,可以在几天内复制或“更新”。然而,一些深海微生物的更新可能需要数周到数月,甚至数年或数十年。“这需要大量的侦探工作,这也让它如此令人着迷,”她说。“你正在处理一个如此疯狂的维度。”

舒博茨和其余的科学团队确信在圣彼得和圣保罗群岛这里发生过热液活动,但他们怀疑现在发生的活动(如果正在发生的话)很可能是低温、更微妙和更缓慢的活动,与大多数其他热液喷口系统相比。

在接下来的几个月里,舒博茨会将样本带回德国不来梅的实验室,并尝试确定重碳是否被消耗,这将证明微生物是活跃的——这里的岩石正在孕育着热液生命。“只有时间能证明一切,”她笑着说。

在我们在这里的最后一天,我们终于有机会踏上陆地。并非那里有很多陆地,也并非那里有很多值得看的东西。圣彼得和圣保罗群岛上几乎没有植物生长;没有沙子,没有阴影。唯一住在这里的人是一群主要光着上身的巴西海军水手,他们每两周轮换一次。当我们乘坐一艘小艇靠近时,水手们向我们挥手示意。我们靠岸,爬上岩壁上一个生锈的梯子,然后聚集在一个高架的木制木板路上。

查尔斯·达尔文在 1832 年乘坐 HMS 比格尔号 环游世界 5 年的航程中,曾来到这些小岛上。登陆后,他描述说,他被两种鹈鹕和海鸥包围,它们“温顺而愚蠢”,在他面前保持绝对的平静和静止,这肯定是因为它们以前从未见过人类。

那些日子,可悲的是,已经一去不复返了。当我和船员匆匆走过时,以这个群岛为家的数百只褐鲣鸟(Sula leucogaster)会扑向我们的脚踝、小腿和膝盖。我们设法逃脱了它们的攻击,进入了用胶合板搭建的巴西海军宿舍的门廊。我们互相问候了几声 bom dias,喝了些水,然后坐下。圣彼得和圣保罗群岛的游览结束了。

当其他人去游泳时,我借口离开了,跳下人行道去探索未铺砌的缝隙,发现了一个被飞沫环绕的小僻静海湾。从这个有利位置,看不到布满垃圾的卫星天线盘、破旧的户外厕所、宿舍或塑料瓶。没有人类存在的迹象,只有裸露的地幔岩石被无尽的蓝色海洋环绕。

当这些岩石首次从海底被推上来,当它们破裂、裂开并与海水结合以孕育原始生命时,它们就是这个样子。

而我们现在,在数十亿年后,又回到了这里,作为岩石和水的后代,互相凝视着,仍在拼凑我们的家谱,试图找到回家的路。

本文中的部分科学历史和一些事实也出现在内斯特的著作《深海》中。

达利欧海洋倡议通过加州科学院的“希望礁石”倡议为bioGraphic提供了资金。

本文经bioGraphic许可转载。本文最初于 2017 年 11 月 21 日发表。视频和照片由 Novus Select 和 Solvin Zankl 提供