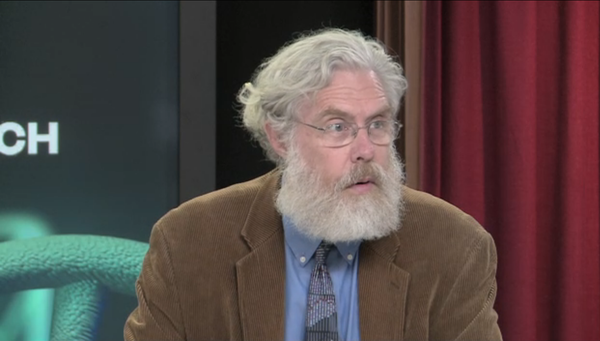

这并没有发生在他参加斯蒂芬·科尔伯特的节目或4月作为《时代》杂志2017年100位最具影响力人物之一走上红毯时。这种情况发生在北京到波士顿的会议、研讨会和小组讨论中:著名生物学家乔治·丘奇 睡着了。

他患有发作性睡病,这种疾病的特征是突然发作的睡眠,这已不是什么秘密。他将其列为他的个人历史的一部分,这足以引起他的粉丝们的兴趣,以至于“乔治·丘奇如何管理他的发作性睡病?”成为Quora(一个问答网站)上的一个问题。但是,由于他从未深入讨论过这个问题,所以这个问题一直没有得到解答。

STAT很高兴能填补这一空白:他从早上6点到下午6点不吃饭,并且尽可能站着。“我必须不断地转移我的重心和平衡,”这位身高6英尺5的丘奇说,这样可以刺激神经系统,从而防止打瞌睡。

关于支持科学新闻

如果您喜欢这篇文章,请考虑订阅以支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您将帮助确保有关当今塑造我们世界的发现和思想的具有影响力的故事的未来。

他讨厌在小组讨论中露面,在那里他经常会打瞌睡几分钟甚至更长时间。即使在睡着的时候,他也能听到自己的名字被说出来,所以他会醒来,通常能够回答刚刚提出的任何问题,而无需要求重复。

丘奇上周在哈佛医学院的办公室里接受采访时一直站着,他实验室过去和现在的项目包括使用DNA进行数据存储、复活猛犸象、在培养皿上创建微型大脑,以及对猪基因组进行彻底改造,以便它们的器官可以移植到人体中。他第一次公开谈论了自己与发作性睡病的斗争:他何时意识到自己患有这种疾病、他如何应对、为什么他避免使用标准药物、驻车制动器的优点、当他和女儿(她也患有发作性睡病)在与她的老师交谈时都睡着了时发生了什么……以及他的发作性睡病如何成为他的创造力和科学成就的基础。

丘奇说,他“几乎所有”有远见的想法和科学解决方案都来自他睡着或半睡着时,有时是在做梦,或者是在发作性睡病的短暂睡眠的开始或结束时。例如?在研究生期间取得的突破,这开启了“下一代”基因组测序,这是一种快速且廉价的“读取”DNA的方法。“编写基因组”,或从现成的分子构建它们,作为改进自然界产生的东西的一种方法。在编辑基因组方面的创新。

这些头脑风暴,以及更多的头脑风暴,都发生在他“白天做白日梦或晚上做梦,或在之后我真正感到精神焕发的那个时期”,丘奇说,他将在8月份年满63岁。“我直到50或60岁时”才意识到发作性睡病“是一种特性,而不是缺陷”。

他的病情使丘奇相信神经多样性的好处,甚至是必要性,这意味着大脑的运作方式与大多数人不同。他开始相信,世界需要患有高功能自闭症、强迫症、注意力缺陷障碍以及,是的,发作性睡症的人。

虽然他的梦的内容很特殊,但它们的频率也很高。患有发作性睡病的人往往会很快进入快速眼动睡眠,即做梦的阶段,而不是经历通常先于它的四个阶段。因此,他们可以非常快速地做梦,即使是在五分钟的发作性睡病小睡中,以及在清醒和睡眠之间的模糊地带。

这使得清醒时的想法——也许是,如何更快更便宜地读取DNA?——更有可能延续到睡眠中,并塑造梦的内容,产生与清醒时的想法有某种联系的生动幻想。研究发现,做梦和创造力之间存在联系,包括关注前者可以增加后者,正如2016年的一项研究所显示的那样。最著名的例子是,德国化学家奥古斯特·凯库勒在1865年的一天思考苯时睡着了,梦见一条蛇咬着自己的尾巴,从而发现了分子的环状结构,这是有机化学的一个开创性进展。

丘奇不记得在佛罗里达州的童年时期发生过发作性睡病的症状,但回想起来,他很确定自己在九年级时就患有这些症状,当时他经常在数学课上打瞌睡,而他非常喜欢这门课,以至于他会在几周内兴奋地完成一个学期的家庭作业。他意识到,如果连代数的刺激都无法让他保持清醒,那么除了睡眠不足(或无聊)的学生的标准催眠倾向之外,可能还有一些事情正在发生。

丘奇回忆说:“我总是在课堂上睡着,所以最终(数学老师)会让我不用去上课,并说你为什么不自己去(学习)呢。”他照做了。

这使他免受了无情的嘲弄。“任何与常态的心理偏差都被同学们视为理所当然,”他说。“有一些患有高功能自闭症的孩子会被嘲笑,所以我倾向于保持沉默。我试图融入其中,不让人们知道我与众不同。”

在杜克大学,他看到许多本科同学在讲座中睡着了。“我没有意识到有什么特别的,”丘奇说,他突然打瞌睡的倾向。“我会环顾四周,看到其他人也在睡觉,我以为,好吧,这一定是正常的。”

但他才是那个引来粉笔攻击的人。“我的老师会注意到”他闭着眼睛,他说。“对他们来说,我是一个异类。杜克大学的系主任会向我扔粉笔。这应该是一个提示;我没有看到他向其他人扔粉笔。”

他甚至会在标准化考试期间睡着,一次几分钟。尽管如此,他从未想到自己患有发作性睡病,据估计,这种疾病影响了每2000到4000人中的1人,并且通常在青少年或20岁出头时开始。他承认,虽然这似乎很难被忽视,“这是可以忍受的。”

丘奇说,他开车开了多年“而且不应该开”。“我会做一些事情,比如把车停在红绿灯前,如果我不知道要等多久,我会拉上驻车制动器”,这样如果我打瞌睡了,车就不会向前滚动。“事后看来,这是非常不负责任的。……一旦我意识到这一点,我就停止开车了。”

这种认识是在1986年他成为哈佛大学助理教授后才出现的,当时他和他的妻子,哈佛大学生物学家吴婷,有了一个女儿,现在26岁。这个小女孩也患上了发作性睡病,迫使丘奇承认自己也患有这种疾病。(这种疾病具有遗传成分,根据一项估计,与普通人群相比,患有发作性睡病的人的孩子患上这种疾病的风险高出40倍。)

发作性睡病很少发生在他讲课或回答问题时,就像他在科尔伯特节目中的亮相一样。在观众席上则更棘手。他说,他的病情“使得在研讨会结束时很难提出问题”。“有些人会提出令人印象深刻的问题,但我不是其中之一。我总是挥之不去的怀疑,即使我只睡了两分钟,我富有洞察力的问题也可能得到了解答,我会显得很傻。我回到了青少年时期,试图融入其中,所以我是一个坐在后面,什么也不说的人。我想说这可能是最大的缺点之一。”

当坐着的时候,他几乎从没有感到发作性睡病即将发作。“有时我甚至不会闭上眼睛,有时我会继续说话——说梦话,人们告诉我,这些梦话有时有道理,有时没有道理。问题是,如果你不认识我,如果你只是通过名声知道我说过一些疯狂的事情”,比如提出通过现代遗传学复活猛犸象,“你不知道你是在和真正的我说话”还是在和说梦话、半昏迷的丘奇说话。

线索很微妙:他的头保持直立,但他的眼皮垂到一半。

他不记得自己在小组讨论中说过梦话,但和家人说过。有一次,他和吴一直在讨论BglII,一种切割DNA的酶,然后转到一个“关于一些日常事情的谈话”。他打瞌睡并说梦话,“不应该发生 begel two”。

是的,即使在睡梦中,丘奇也对生物化学有深刻的见解。“这是我们最喜欢的,”他笑着说。

当社交习俗要求时,他会坐着,例如吃饭,但会经常找借口站起来。咖啡因没有帮助。在他女儿高中时的一次家长会上,他和她都在讨论她的病情时睡着了(请耐心等待)。

丘奇回忆说,这更多的是悲伤而不是愤怒。“他们没有将这视为证据——他们认为我们可能是在装病。”学校也没有立即接受医生的信,解释说他的女儿的医疗状况使她会意外地睡着。“他们说这不是一回事,我们从未收到过医生来信说有人患有发作性睡病,因此你的女儿不可能患有这种病,”丘奇说。“就此而言,你也不可能患有这种病。”

科学家们已经追踪到一种由过度刺激引起的发作性睡病,这种疾病与在小鼠、杜宾犬和人类中发现的遗传变异有关。丘奇已经公开了他的基因组序列,他没有那种DNA变异(一种涉及免疫功能的变异)。研究表明,他的发作性睡病形式不是单一突变的结果,而是由三个形成“单倍型”的突变的结果,或者说是一组倾向于一起遗传并且似乎会触发自身免疫的遗传变异。在这些人中,免疫系统会攻击产生或响应食欲素(一种负责清醒的神经肽)的脑细胞。

丘奇说:“我认为(关于发作性睡病的遗传学)还有很多东西需要学习,但我还没有那么以自我为中心,以至于要去研究它。”

然而,他越来越多地思考人类大脑功能方面的巨大且健康的差异。神经多样性运动认为,与常态不同的大脑不一定是有障碍的,也不需要治疗。

他没有尝试过任何通常用于治疗嗜睡症的药物。诸如莫达非尼之类的兴奋剂可以帮助患者更努力地工作,但似乎会降低创造力(他的女儿报告说)。“我决定我已经足够努力了,创造力对我来说至关重要,”Church 说。

他补充说:“我认为(嗜睡症)有很多好的方面,我真的不觉得需要治疗它。” “例如,我乘坐红眼航班去哥本哈根,我基本上是从起飞睡到降落,甚至在经济舱都没有把座位放倒。”

或者,当他的电脑出现问题时,他会把它看作是宇宙的信号,不仅要关闭机器,还要通过坐下或躺下来关闭自己。“然后,当我醒来时,我就会找到科学问题或计算机问题的解决方案,”他说。

Church 怀疑社会可以从更多的神经多样性中受益,而不是减少,而这正是当人们服用药物来减少他们的强迫症、减少多动症或减少自闭症时发生的情况。

Church 说:“我认为我们可能应该比现在更包容(那些患有这些疾病的人)。” “我猜我们需要更多高功能自闭症患者或更多强迫症患者,特别是如果他们可以稍微调整一下,[说],‘现在我需要变得善于交际,所以让我们把[大脑的自闭症特征]降低一点’,或者,‘现在我要有 12 个小时不间断的时间[专注于一个具有挑战性的问题],所以让我们全力以赴’。”

他从许多列出患有 阅读障碍、多动症、强迫症和其他形式的神经多样性成就人士的网站中获得灵感。“我看着他们,说这真是太酷了,”他说。这和其他证据表明,“如果你在任何轴向上与众不同,那么在某些情况下你就会有轻微的优势。与众不同会让你跳出固有思维模式。你拥有的差异类型可能决定了你会采取什么方向跳出思维定式。”