据参与该项目的科学家称,日本已准备建造有史以来最大的中微子探测器,此前一个内阁委员会于 12 月 13 日批准了数十亿日元的建设资金。Hyper-Kamiokande 将容纳 26 万吨超纯水,是其已然庞大的兄弟探测器超级神冈的五倍多。新的探测器将建在神冈矿附近的一个巨大的地下洞穴中,物理学家们希望它能为这些无处不在的粒子带来突破性的发现。

Hyper-Kamiokande(Hyper-K)的巨大体积将使其能够探测到来自各种来源的前所未有数量的中微子,包括宇宙射线、太阳、超新星以及现有粒子加速器人为产生的束流。除了捕获中微子外,它还将监测水中的原子核内质子是否可能发生自发衰变,如果观察到这种情况,那将是一项革命性的发现。

尽管政府尚未就批准事宜发表官方声明,但多位科学家告诉自然杂志,该国内阁在周五的会议上,批准了首批 35 亿日元(3200 万美元)的建设拨款,作为本财政年度(截至 3 月)补充预算的一部分。

关于支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您将有助于确保有关塑造我们当今世界的发现和思想的具有影响力的故事的未来。

该预算将需要议会批准;日本物理学家表示,这很可能在下个月发生。

一项浩大的工程

东京大学中微子物理学家兼该项目共同负责人盐泽真人表示,探测器的建设预计耗资 649 亿日元,约合 6 亿美元。位于东海村约 300 公里外的 J-PARC 加速器的升级还需要额外 73 亿日元,中微子束流将在那里产生。

日本将提供该项目总资金的约 75%,其余部分将由国际合作伙伴承担。伦敦国王学院的物理学家兼 Hyper-K 的另一位共同负责人弗朗西斯卡·迪·洛多维科表示,包括英国和加拿大在内的其他几个国家也将参与该项目,尽管他们的财政捐助规模尚未最终确定。

Hyper-K 将由一个深 71 米、宽 68 米的鼓形水箱组成。为了避免振动干扰即将开始运行的 KAGRA 引力波探测器,将会在距现有神冈设施 8 公里的地点用炸药挖掘一个容纳水箱的大厅。几十年前选择神冈场地是因为现有的矿业设施和高质量的岩石,以及丰富的新鲜水供应。

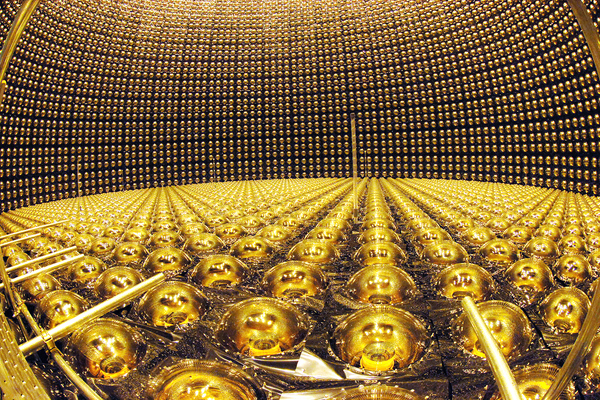

与超级神冈一样,Hyper-K 内的水箱内壁将衬有称为光电倍增管的灵敏光探测器。当一个中微子与水中的一个原子碰撞时,这些探测器将捕捉到发射出的微弱闪光,导致带电粒子高速射出。

Hyper-K 将是 2020 年代启动的三个主要的下一代中微子实验之一;其他两个是深地中微子实验 (DUNE),计划于 2025 年在美国启动,以及中国的江门中微子实验室 (JUNO),预计将于 2021 年开始收集数据。

精密测量

东京大学物理学家梶田隆章于 12 月 16 日在伦敦举行的一次会议上表示,中微子物理学家对 Hyper-K 感到兴奋,因为它将能够研究中微子及其反物质对应物反中微子的行为差异。梶田说,这种不对称性可能有助于解释为什么宇宙似乎主要包含物质而几乎没有反物质。梶田因在 1990 年代使用超级神冈共同发现了中微子振荡而分享了 2015 年诺贝尔物理学奖。

超级神冈已经看到了这种差异的迹象,但 Hyper-K 和 DUNE 都应该能够使用两种不同的技术对其进行高精度测量——DUNE 将使用液态氩而不是水——提供重要的交叉验证。“它们具有相似的灵敏度,但对我来说,互补性是一个重要的方面,”梶田说。

东京大学物理学家兼超级神冈发言人中畑昌行表示,Hyper-K 可以希望取得的最大发现是质子衰变。超级神冈是由日本和美国领导的国际合作项目。质子衰变从未被观察到,因此必然极其罕见——如果它真的发生的话——这意味着质子具有非常长的平均寿命,超过 1034 年。

目前的粒子物理标准模型不允许质子衰变,但许多旨在取代它并统一自然基本力的理论都预测了这种现象。由于 Hyper-K 将监测比超级神冈更大的水体积,因此它将有更好的机会看到质子衰变。如果它没有探测到这种现象,质子平均寿命的上限将增加十倍。

本文经许可转载,最初于2019 年 12 月 16 日首次发表。