上世纪 90 年代初,当我在柏林自由大学攻读博士学位,研究蜜蜂颜色感知的进化模型时,我向一位植物学教授请教有关花色素的建议。我想知道花在产生颜色以向蜜蜂发出信号时有多少自由度。他相当愤怒地回答说,他不打算与我讨论,因为我在一个神经生物学实验室工作,那里对活蜜蜂进行了侵入性手术。这位教授确信昆虫有能力感受到痛苦。我记得走出那位植物学家的办公室,摇着头,心想这个人疯了。

那时,我的观点与主流观点一致。痛苦是一种有意识的体验,许多学者当时认为意识是人类独有的。但如今,在对蜜蜂的感知和智力进行了数十年的研究之后,我开始怀疑柏林的那位植物学教授可能是有道理的。

研究人员后来证明,蜜蜂和一些其他昆虫能够表现出在我还是学生时无人认为可能的智能行为。例如,蜜蜂可以计数,掌握相同和不同的概念,通过观察他人学习复杂的任务,并且知道自己身体的尺寸,这种能力在人类中与意识有关。它们似乎也体验到快乐和痛苦。换句话说,现在看来,至少有些种类的昆虫——甚至可能是所有昆虫——都是有知觉的。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您将帮助确保有关塑造我们今天世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

这些发现引发了关于复杂认知起源的有趣问题。它们也对我们应该如何在实验室和野外对待昆虫具有深远的伦理意义。

智能的迹象

关于昆虫的传统观点是,它们是自动机——没有思想、没有感觉的生物,它们的行为完全是预先设定的。但在 20 世纪 90 年代,研究人员开始对昆虫的思维做出惊人的发现。不仅仅是蜜蜂。某些种类的黄蜂可以识别其巢穴伙伴的面孔,并获得令人印象深刻的社交技能。例如,它们可以通过观察其他黄蜂之间的战斗来推断其他黄蜂相对于自身的力量。蚂蚁会营救埋在瓦砾下的巢穴伙伴,只在被困(因此看不见的)身体部位上方挖掘,从那些在表面可见的部位推断身体尺寸。沉浸在虚拟现实中的苍蝇表现出注意力和对时间流逝的意识。蝗虫在梯子上行走时可以目测估计梯级距离,然后相应地计划它们的步幅宽度(即使目标在运动开始后从视线中消失)。

考虑到昆虫认知复杂性方面的大量工作,科学家们花了这么长时间才提出疑问,如果某些昆虫如此聪明,也许它们也可能是有知觉的,能够感受。事实上,这个问题已经在我的脑海中存在了几十年。自 2000 年代初以来,我一直在本科生小组辅导的辩论中使用它。我认为这是一个发人深省的智力练习,但讨论总是以问题在形式上无法回答而结束。我们无法直接了解无法用语言表达其思想和感受的动物的内心世界——也就是说,所有非人类动物。昆虫是否有知觉的问题仍然是学术性的。

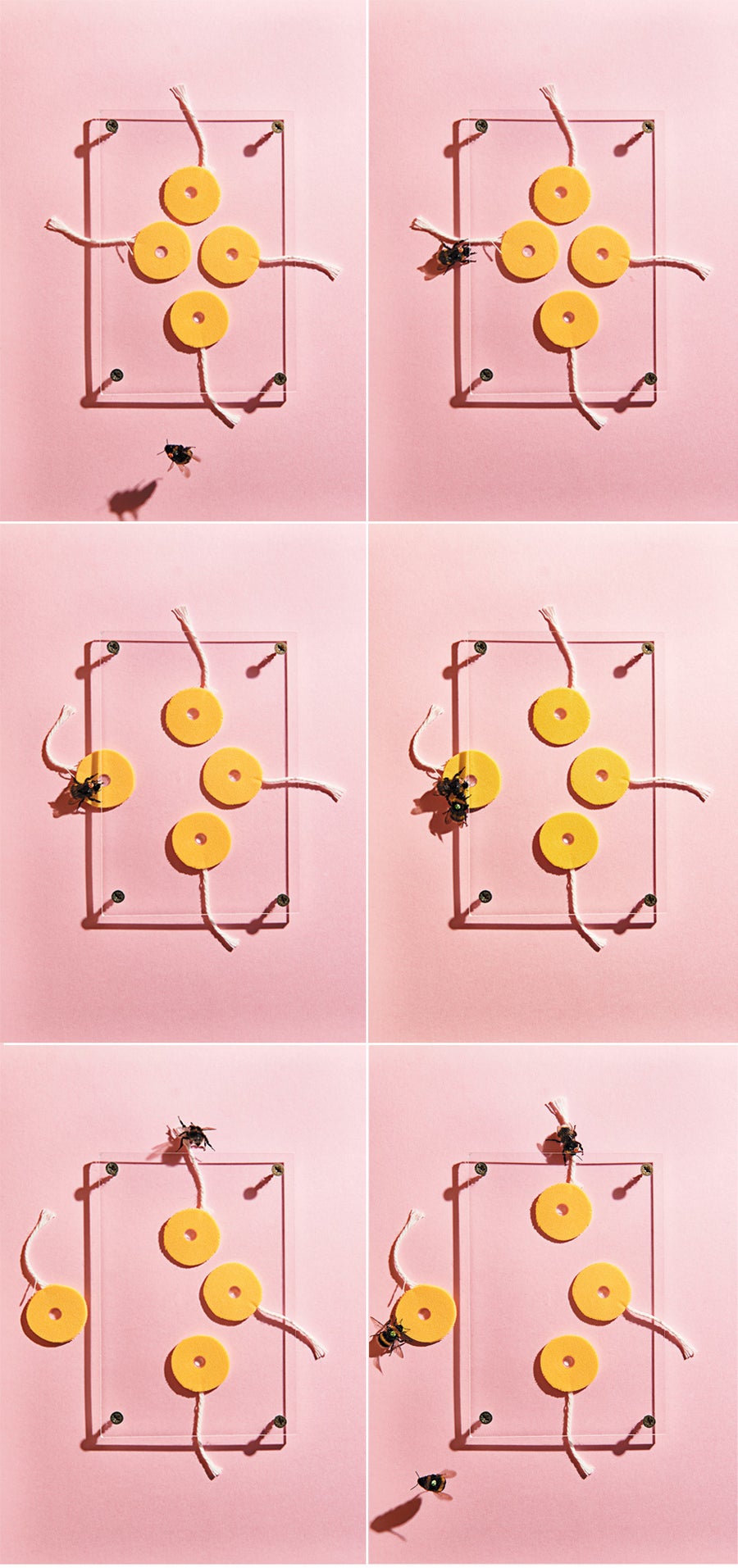

15 年前,当我现在在英国安格利亚鲁斯金大学的托马斯·英斯和我进行了一项实验,询问熊蜂是否可以了解捕食威胁时,我开始认为这个问题具有现实意义。某些蜘蛛物种,称为蟹蛛,栖息在花朵上以捕捉传粉昆虫,包括蜜蜂。我们制作了一个塑料蜘蛛模型,其机制可以在释放熊蜂之前将其短暂地困在两块海绵之间。熊蜂在受到机器人蜘蛛攻击后,其行为发生了显着变化。也许不足为奇的是,它们学会了避开蜘蛛出没的花朵,并在着陆前仔细扫描每朵花。然而,奇怪的是,它们有时甚至会逃离虚构的威胁,扫描然后放弃一朵完全安全、没有蜘蛛的花朵。这种误报行为类似于人类创伤后应激障碍的症状。尽管这种偶然的观察并没有构成情感状态的正式证据,但它确实将昆虫中存在这种状态的可能性带入了现实领域。

熊蜂可以通过观察其他蜜蜂来学习复杂的任务。在一项研究中,它们学会了拉动连接到人造花朵的绳子,从有机玻璃板下取出,以获取里面的糖奖励。图片来源:莱文·比斯

其他研究暗示昆虫也可能具有积极的心态。许多植物含有苦味物质,如尼古丁和咖啡因,以阻止食草动物,但这些物质也以低浓度存在于某些花蜜中。研究人员想知道传粉者是否会被这种花蜜吓退,但他们发现了相反的情况。蜜蜂主动寻找药物,如尼古丁和咖啡因,当有选择时,甚至在生病时用尼古丁进行自我治疗。因被剥夺交配机会而感到压力的雄性果蝇更喜欢含有酒精(天然存在于发酵水果中)的食物,而蜜蜂甚至在戒掉富含酒精的饮食后也会表现出戒断症状。

如果不存在需要改变的思维,昆虫为什么要摄入改变思维的物质呢?但是,这些关于消极和积极心态的暗示性线索仍然不足以证明昆虫是有知觉的。

快乐和痛苦

我开始考虑如何更直接地测试昆虫的情感状态。所谓的认知偏差测试已被开发出来,以评估生活在圈养环境中的大鼠等动物的心理健康状况。这些测试本质上是谚语“杯子可以是半满也可以是半空”的版本:乐观的人类可能会将模棱两可的杯子视为接近满杯,而悲观主义者会将同一个杯子判断为接近空杯。我的合作者和我决定为蜜蜂开发类似的测试。

我们训练了一组蜜蜂将蓝色与糖奖励联系起来,将绿色与无奖励联系起来,另一组蜜蜂则做出相反的联系。然后,我们向蜜蜂展示了一种绿松石色,这是一种介于蓝色和绿色之间的色调。一小部分幸运的蜜蜂在看到绿松石色之前获得了一份意外的糖果;其他蜜蜂则没有。蜜蜂对模糊刺激的反应取决于它们在测试前是否获得了糖果:那些在测试前获得糖果的蜜蜂比那些没有获得糖果的蜜蜂更快地接近中间色。

结果表明,当蜜蜂因奖励而感到惊讶时,它们体验到了一种乐观的心态。这种状态被发现与神经递质多巴胺有关,如果可以这样说,它使蜜蜂对模糊刺激更加乐观——它们像对待蓝色或绿色那样接近它,它们被训练将蓝色或绿色与奖励联系起来。它也使它们对厌恶刺激更具弹性,就像人类发生的那样:与在模拟攻击前没有获得糖果的同伴相比,那些获得意外糖果的蜜蜂在受到假捕食者伏击时恢复得更快,重新开始觅食的时间更短。

其他工作表明,蜜蜂不仅可以体验乐观,还可以体验快乐。几年前,我们训练熊蜂将小球滚到目标区域以获得花蜜奖励——这是一种物体操作形式,相当于人类在自动售货机中使用硬币。在这些实验过程中,我们注意到,即使没有提供糖奖励,一些蜜蜂也会滚动球。我们怀疑这可能是一种玩耍行为。

最近,我们通过实验证实了这种预感。我们将一个熊蜂蜂群连接到一个竞技场,竞技场一侧配备了可移动的球,另一侧配备了不可移动的球,中间有一条畅通无阻的路径,通往一个装有免费提供的糖溶液和花粉的喂食站。蜜蜂不辞辛劳地一次又一次地返回“游戏区”,在那里它们在各个方向滚动可移动的球,而且通常会持续很长时间,而没有糖奖励,即使附近提供了充足的食物。这种活动本身似乎就具有某种内在的乐趣。与其他研究人员在玩耍的脊椎动物生物中观察到的情况一致,幼蜂比老蜂更频繁地与球互动。雄蜂比雌蜂玩得更多(雄性熊蜂不为蜂群工作,因此有更多空闲时间)。这些实验不仅仅是可爱——它们为蜜蜂的积极情感状态提供了进一步的证据。

所有这些研究都提出了一个更令人不安的问题,即蜜蜂是否也可能能够体验痛苦。对这个问题进行实验研究给研究人员带来了一个道德困境:如果结果是积极的,这项研究可能会改善数万亿野生和管理昆虫的福祉。但这也会给那些接受测试以获得证据的动物带来潜在的痛苦。我们决定做一个实验,只使用适度不愉快的刺激,而不是伤害性的刺激——而且是蜜蜂可以自由选择是否体验这些刺激的实验。

我们给蜜蜂提供了两种人造花的选择。有些被加热到 55 摄氏度(低于你的咖啡,但仍然很热),有些则没有。我们改变了访问花朵所给予的奖励。当两种花朵类型的奖励相等时,蜜蜂显然避开了热量。就其本身而言,这种反应可以被解释为简单的反射造成的,而没有“哎哟”般的体验。但人类疼痛的一个标志是,它不仅仅是一种自动的、反射性的反应。相反,人们可以选择咬紧牙关忍受不适——例如,如果奖励在眼前。事实证明,蜜蜂也具有这种灵活性。当加热花朵的奖励很高时,蜜蜂选择落在它们上面。显然,忍受不适是值得的。它们不必依赖同时发生的刺激来做出这种权衡。即使从花朵中移除了热量和奖励,蜜蜂也会从记忆中判断每种花朵类型的优点和缺点,因此能够在脑海中比较各种选择。

仅凭这一发现并不能决定性地证明蜜蜂体验到疼痛,但这与这种概念是一致的,而且这只是几个指标之一。蜜蜂和其他昆虫也会形成关于它们受伤的条件的长时记忆。它们还具有专门的传感器,可以检测组织损伤,并连接到大脑区域,这些区域也处理和存储其他感觉刺激。这些生物具有必要的神经设备,可以通过自上而下的控制来调节疼痛体验。也就是说,当对有害刺激做出反应时,它们不受简单反射环路的限制,而是表现出根据当前情况修改其反应的灵活性,就像我们可以选择按下一个热门把手以逃离燃烧的建筑物一样。

批评者可能会争辩说,前面描述的每种行为也可以被编程到一台没有意识的机器人中。但大自然无法负担得起产生仅仅假装有知觉的生物。尽管对于任何动物的疼痛体验仍然没有普遍接受的单一实验证据,但常识告诉我们,随着我们积累越来越多的证据表明昆虫可以感受,它们确实有知觉的可能性也在增加。例如,如果一只爪子受伤的狗呜咽、舔伤口、跛行、走路时降低爪子上的压力、学会避开受伤发生的地点并在提供镇痛药时寻求镇痛药,我们有合理的理由假设这只狗确实在经历某种不愉快的事情。

一只熊蜂女王蜂和工蜂照料着一个蜂巢。开放的蜡结构是蜂蜜或花粉罐;封闭的结构包含幼虫。图片来源:莱文·比斯

使用类似的逻辑,我的同事和我回顾了来自昆虫纲几个目的数百项文献研究,以寻找昆虫具有感受疼痛能力的证据。我们的分析显示,至少有相当强的证据表明,包括蟑螂和果蝇在内的许多类群都具有这种能力。至关重要的是,我们也没有发现任何物种令人信服地未能通过任何类似疼痛体验的标准的证据。似乎在许多情况下,科学家们只是没有足够彻底地寻找他们研究的昆虫物种体验不适的迹象。

一项伦理义务

如果至少有些昆虫是有知觉的,并且可以感受到疼痛,正如似乎是这种情况一样,那么这一发现的含义是什么?我有时会被问到诸如此类的问题:“这是否意味着我不能杀死落在我手臂上的蚊子,即使它可能会让我感染危及生命的疾病?”不,这并不意味着那样。许多传统家畜可能是有知觉的这一认识并没有阻止人类杀死它们。但这已导致人们意识到(以及许多国家的立法),应该以尽量减少痛苦和疼痛的方式来做到这一点。如果死亡是瞬间发生的,例如当你拍打皮肤上的蚊子时,几乎没有痛苦的空间。用放大镜点燃蚂蚁,就像有时教孩子们为了好玩而做的那样,则是另一回事。

科学实验室中对昆虫的处理也值得考虑。昆虫传播一些最致命的人类疾病,因此研究如何控制它们显然很重要。此外,我们可以通过研究果蝇等昆虫的分子遗传学和神经生物学基础来开发治疗各种人类健康疾病的方法。研究人员经常受到资助机构的鼓励,从事昆虫而不是脊椎动物的研究,部分原因是据说没有伦理问题需要考虑。但是,用于研究它们的一些方法有可能造成极大的痛苦。有时,昆虫会在去除四肢后嵌入热蜡中,然后打开它们的头壳,并将电极插入它们大脑的各个部位——所有这些都是在没有麻醉的情况下完成的。

与我讨论过这个话题的科学家有时会反驳说,我们仍然没有提供昆虫会遭受痛苦的确凿证据。这是事实,但鉴于我们现在对某些昆虫的疼痛体验的合理性有所了解,我们难道不应该合理地确定特定的侵入性治疗不会引起痛苦吗?我们迫切需要对这个问题以及对合适的麻醉剂的识别和开发进行更多研究。

我的一些同事担心对昆虫的研究引入脊椎动物式的立法和文书工作。我理解他们的担忧。政治有一种将科学家善意的建议变成官僚主义噩梦的方式,这可能会阻碍科学进步,同时不会给动物福利带来任何明显的益处。一种可能更有价值的方法是,如果昆虫研究人员自己率先考虑如何最大限度地减少痛苦,尽可能减少测试或牺牲的昆虫数量,并确保程序的严重程度与好奇心驱动和应用研究中的知识获取成正比。

昆虫在饲料和食品工业中的使用规模要大得多。每年有超过一万亿只蟋蟀、黑水虻、粉虫和其他物种被杀死,而且这个行业正在迅速扩张。昆虫养殖通常被吹捧为替代人类饮食中部分或全部脊椎动物肉类的替代品,被认为是传统畜牧业(如牛或鸡)的环保替代品。昆虫养殖的另一个被认为的优势是,据说昆虫不存在像牛和鸡那样的伦理问题。事实上,一些昆虫养殖公司专门宣传昆虫缺乏任何疼痛能力的观点。

对于迄今为止测试的所有昆虫物种来说,这种说法显然是不正确的。科学告诉我们,用于杀死养殖昆虫的方法——包括烘烤、沸水煮和微波——有可能造成极大的痛苦。而且它们并非为了伟大的事业而被牺牲。该行业的大部分实际上并不寻求用昆虫取代人类对脊椎动物肉类的消费。相反,大多数被屠宰的昆虫都被用来喂养其他为人类消费而养殖的动物,如鲑鱼或鸡。换句话说,养殖昆虫被用来加速,而不是取代传统的畜牧生产。

蜜蜂的快乐:在另一项实验中,蜜蜂选择滚动球而不是访问喂食站——这是一种玩耍形式。图片来源:莱文·比斯

但即使取代脊椎动物肉类是目标,我们也需要科学证据来证明什么是人道的屠宰方法和在伦理上站得住脚的昆虫饲养条件。这种证据可能会揭示某些物种的某些幼虫阶段的痛苦能力较弱,但在我们获得该证据之前,我们应该谨慎行事。

不幸的是,素食或纯素饮食也并非一定没有对昆虫福利的伦理担忧。许多昆虫和我们一样喜欢我们食用的植物的叶子、根、蔬菜和水果。因此,全球每年部署数百万吨杀虫剂,以简化廉价食品的生产,以实现最大利润。这些杀虫剂毒害并杀死无数昆虫(和许多其他动物),通常通过持续数天的缓慢过程。

受影响的不仅仅是食植物昆虫。被称为新烟碱类杀虫剂对蜜蜂的不利影响已得到充分证明。虽然它们在花蜜和花粉中的浓度通常太低而无法立即杀死,但这些杀虫剂会影响学习、导航、觅食效率和繁殖成功率,严重影响野生蜜蜂的种群。对蜜蜂的这种附带损害被认为是令人担忧的,因为这些是有益的昆虫,对我们人类具有重要的效用:它们为我们的农作物和花园花朵授粉。但这些杀虫剂也可能对蜜蜂和其他昆虫造成大规模痛苦——这是禁止或至少强烈限制使用它们的另一个原因。

特别是蜜蜂还面临来自商业授粉作业的额外压力。覆盆子、蓝莓、苹果、西红柿、甜瓜、鳄梨和许多其他类型农产品的批量生产依赖于商业化批量饲养、繁殖、养殖和运送到遥远地点的蜜蜂或熊蜂来为农作物授粉。

杏仁奶是乳制品的流行替代品,在很大程度上依赖于加州杏仁花开,这是世界上最大的商业授粉活动之一。迁徙养蜂人将北美一半以上的蜜蜂(数百亿只)装载到卡车上,在开花期运往加州 80 万英亩的杏树单一种植区,然后将蜜蜂运回原来的地点或其他作物开花活动地点。

您可能在媒体上听说过的“蜂群崩溃失调”不仅仅是一些众所周知的病原体造成的,也是由于无情的养蜂方式使蜜蜂实际上精疲力竭而死。即使是短暂的摇晃蜜蜂也会引起悲观的情感状态。现在想象一下,当蜜蜂被卡车运到各大洲的密封蜂巢中,靠人造食物维持生命,无法在蜂巢外排泄,然后通常发现自己处于缺乏蜜蜂正常所需的各种花卉食物的作物单一种植区时,施加在蜜蜂身上的强烈而持久的振动的影响。科学家们广泛研究了压力对包括昆虫在内的几种物种免疫系统的有害影响。对于昆虫等无脊椎动物生物,研究人员通常认为压力严格来说是生理上的,就像植物在缺水时枯萎一样。昆虫的压力至少在一定程度上是心理上的可能性值得进一步探索。

为了生存,为了吃饭,我们几乎不可避免地要杀死其他生物,即使我们的劳动分工意味着你个人不进行杀戮。但是,如果受影响的生物可能是有知觉的,我们就有道德义务最大限度地减少它们的痛苦——无论是在研究实验室、饲料和食品农场还是在农业环境中。

迄今为止,对于任何动物的有知觉性都没有确凿的证据,但这并不意味着我们就可以推卸责任。相反,我们现在对许多动物(包括一些昆虫)有知觉性的合理强烈的心理学、药理学、神经生物学和激素指标意味着,获得相反方向的证据是有序的。在对它们进行可能引起剧烈痛苦的干预之前,我们应该要求有相当强的证据证明它们缺乏知觉性。