十多年来,保罗·里德克一直将他最早的资助申请之一的审稿人意见贴在他办公室的墙上。这些评论措辞严厉,称他的想法“幼稚”甚至更糟;对于里德克来说,这份文件代表了清除科学传统观念造成的障碍的难度。

里德克是马萨诸塞州波士顿布莱根妇女医院的心脏病专家和流行病学家,他在谈到他寻找炎症与心血管疾病之间联系的提议时说:“这在当时是违反所有教条的。”在 20 世纪 90 年代初期,大多数研究人员认为,动脉粥样硬化——血管中脂肪沉积物(称为斑块)的积聚,可能导致心脏病发作和中风——或多或少完全是由血液中过多的胆固醇驱动的。

里德克对炎症的暗示与主流观点格格不入,即使在他和他的团队找到了一种在没有资金支持的情况下收集有希望的初步数据的方法之后,他们的提议还是第二次被拒绝(最终获得了资助)。1997 年,他们报告称,中年男性体内一种名为 C 反应蛋白 (CRP) 的炎症标志物水平较高,无论其血液胆固醇水平如何,患心脏病和中风的风险都会增加1。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保未来能够继续讲述关于塑造我们当今世界的发现和想法的有影响力的故事。

这篇论文是一个转折点。心血管疾病是一种炎症性疾病的观点今天已被广泛接受。在过去的几年里,一些大型临床试验改进了对所涉及途径的理解,并将新的心血管疾病抗炎疗法带到了临床应用的边缘。

斯德哥尔摩卡罗林斯卡学院的心脏病专家戈兰·汉森说,这些试验“在提供概念验证方面极其重要,证明炎症不仅是风险因素和致病机制,而且实际上是疾病过程中可治疗的组成部分”。

但英国牛津大学心脏病专家罗宾·乔杜里说,将这一概念验证转化为广泛实践,将需要研究人员查明导致心血管疾病的炎症发生在身体的哪个部位,以及所涉及的细胞和分子在不同人之间有何不同。“这是一个精确度的问题,”他说。“炎症这个术语已被过度宽松地应用。”

标志物和机制

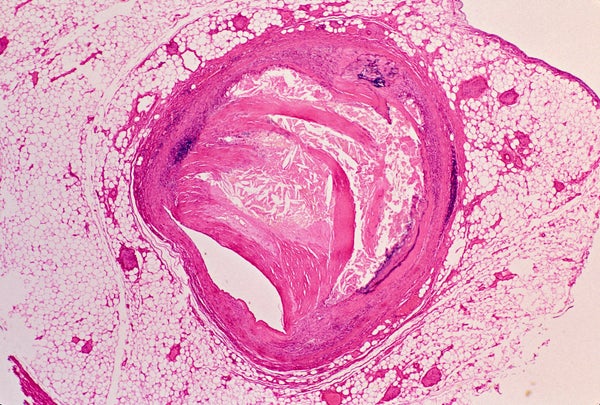

早在 20 世纪 90 年代,证据就暗示胆固醇并不是全部。毕竟,美国几乎一半的心脏病发作和中风发生在胆固醇不高的人身上。大约四分之一发生在没有任何已知心血管风险因素的人身上。而且与炎症的联系也并非完全是新的。在 19 世纪 80 年代中期,德国病理学家鲁道夫·维尔肖在动脉粥样硬化斑块中发现了炎症细胞。然而,与炎症相关的理论未能获得关注,因为“几乎没有临床数据”,里德克说。

里德克的研究帮助填补了谜题中缺失的部分。但 20 世纪 90 年代思考炎症的异端邪说家并不只有他一个。伦敦大学学院的马克·佩普斯领导的研究人员也将 CRP 与心血管疾病联系起来2,以及一种相关的蛋白质,称为血清淀粉样蛋白 A,这增加了新兴的炎症故事的可信度。

CRP 仍然是衡量心血管疾病相关炎症的主要方法,尽管它本身在动脉粥样硬化中并不具有因果作用。相反,CRP 由肝脏产生,作为身体其他部位炎症的信号。CRP 特别与一个途径相关,该途径包括信号分子白细胞介素 (IL)-1β、IL-18 和 IL-6,在过去几年中,这些分子已成为动脉粥样硬化的关键参与者。

但是,细胞培养和动物研究揭示了其他多种细胞和分子也参与了这一过程。当低密度脂蛋白 (LDL) 形式的胆固醇粘附或进入动脉壁时,它会触发促炎信号分子的释放。这些分子吸引了被称为单核细胞的白细胞,这些细胞在动脉壁内定居。在那里,单核细胞变成富含脂质的泡沫细胞,发出更多信号分子以维持炎症。被称为 T 细胞的免疫细胞也被降解的 LDL 片段激活,并可能导致心脏病发作。

这些发现表明,心血管疾病涉及胆固醇和炎症之间的相互作用。“你需要一点燃料”——在这种情况下是胆固醇——才能启动动脉粥样硬化斑块,马里兰州巴尔的摩约翰·霍普金斯大学的心脏病专家艾琳·米科斯说。但她补充说,随后的炎症才是导致动脉粥样硬化扎根的原因。“炎症绝对是火苗。”

试验,再试验

到 21 世纪初,越来越多的证据表明,他汀类药物——一类用于治疗心血管疾病患者的降脂药物——也具有镇静炎症的作用,这为测试治疗炎症是否可以帮助控制动脉粥样硬化提供了机会。

里德克和他的同事招募了近 18,000 名胆固醇低但 CRP 水平升高的人,并将他们随机分为两组,一半服用他汀类药物,另一半服用安慰剂3。在这项名为 JUPITER(他汀类药物在预防中的应用理由:瑞舒伐他汀干预试验评估)的试验中,服用该药物的人患心脏病发作、中风或其他心血管急症的风险降低了 44%。2008 年报告的 JUPITER 结果有助于改变临床实践——特别是对于尚未发生心脏病发作或中风的人的管理。米科斯说,对于心血管疾病风险中等或不确定的人群,CRP 水平升高可能预示着需要他汀类药物治疗。

尽管如此,JUPITER 研究并没有明确回答他汀类药物是通过降低炎症还是降低脂质来帮助人们的问题。“真正检验炎症假说的唯一方法是给他们某种纯粹抑制炎症的干预措施,”里德克说。

为了做到这一点,里德克和他的团队启动了另一项研究4,称为 CANTOS(卡纳单抗抗炎血栓结局研究)。这项研究测试了卡纳单抗(瑞士巴塞尔诺华制药公司生产的一种单克隆抗体,可抑制 IL-1β,但对脂质没有任何影响)是否可以降低约 10,000 名 CRP 水平升高且已发生过心脏病发作的人的心脏病发作和中风风险。研究小组在 2017 年报告称,与接受安慰剂的人相比,那些在标准疗法基础上接受该药物治疗的人发生心脏病发作或中风或死于心血管事件的可能性降低了 15-17%。

这些发现被广泛誉为心血管疾病抗炎疗法的概念验证。但有些人对结果持更谨慎的态度。乔杜里说,试验中看到的适度益处表明,该治疗可能没有针对正确的人群。他说,临床试验“远未接近真正个性化或精确指导这些疗法”,并补充说,需要进行更详细的研究,例如对动脉粥样硬化斑块中采样的免疫细胞中的基因表达进行研究,才能解决这个问题。

像大多数单克隆抗体药物一样,卡纳单抗非常昂贵——并且在面临美国和欧洲机构的监管障碍后,诺华公司选择不再继续寻求批准将其用于心血管疾病。这削弱了人们对抗炎疗法的一些热情。

第二次试验 CIRT(心血管炎症减少试验)的阴性结果也产生了同样的影响。在这项试验中5,里德克和他的同事测试了甲氨蝶呤(一种成熟的、廉价的免疫抑制药物)是否可以减少约 4,800 名患有冠状动脉疾病和 2 型糖尿病或代谢综合征的人的心脏病发作、中风和心血管死亡。但该药物对这些结局没有影响,也没有降低 IL-1β、IL-6 或 CRP 的水平。

然而,里德克认为,阴性结果仍然提供了有用的信息。在 CANTOS 和 CIRT 设计之时,“我们不确定各种不同的靶向炎症途径中哪些是至关重要的”,他说。在失败的 CIRT 中,IL-1β、IL-6 或 CRP 均未受到任何影响,这明显表明,动脉粥样硬化的抗炎药物需要靶向该途径,正如卡纳单抗所做的那样。

回归基础

研究人员正越来越接近收获许多炎症研究的治疗成果。里德克说,去年秋水仙碱(一种用于治疗关节炎疾病(如痛风)的药物)的两项安慰剂对照试验的良好结果“独立证实了我们在 CANTOS 中看到的结果”。秋水仙碱靶向与卡纳单抗相同的炎症途径。

“我们有一种已知安全、已存在一个多世纪、广泛可用、口服给药且价格低廉的药物。因此,对我们来说,它是测试的理想药物,”加拿大蒙特利尔心脏研究所的心脏病专家让-克劳德·塔迪夫说。塔迪夫领导了两项秋水仙碱试验之一6,称为 COLCOT(秋水仙碱心血管结局试验),涉及 4,745 名参与者。

在 COLCOT 中,秋水仙碱导致未来心脏事件或死亡的风险降低了 23%;在一项规模稍大的试验7 称为 LoDoCo2(低剂量秋水仙碱 2)中,风险降低了 31%。事实上,对 COLCOT 数据的成本效益分析表明,该药物非常划算。“任何时候你给最近发生过心脏病发作的患者服用秋水仙碱,你实际上都会降低医疗保健系统的总体成本,”塔迪夫说。

一些心脏病专家已经开始为某些心血管疾病患者开秋水仙碱。但研究人员也在启动秋水仙碱和其他抗炎药物的更多试验。塔迪夫正在计划一项研究,该研究将调查秋水仙碱在疾病早期过程中的作用,测试该药物是否可以预防 10,000 名 2 型糖尿病患者的首次心脏病发作。

在 5 月份以虚拟方式举行的美国心脏病学会会议上,里德克宣布了一项 ziltivekimab 的 III 期试验,ziltivekimab 是一种靶向 IL-6 的单克隆抗体;它是同类药物中第一个专门为心血管疾病开发的药物。该试验将在 6,000 名慢性肾病患者中测试 ziltivekimab,慢性肾病患者死于心脏病发作和中风的风险较高,但不能服用秋水仙碱,因为秋水仙碱由肾脏处理。

在他提出激进建议三十年后,里德克仍然倾向于高瞻远瞩。他预见到一种宏大的统一方法正在兴起,其中脂质和炎症都被视为治疗心脏病的重要因素。“未来,我们将把这两件事重新结合在一起,”他说。“我坚信,总和将大于各部分之和。如果我们能够找到一种廉价、安全的方法,在生命早期大幅降低胆固醇并大幅降低炎症,也许我们实际上可以消除这种疾病。”

本文是《自然瞭望:心脏健康》的一部分,这是一份编辑上独立的增刊,在第三方的资助下制作。关于此内容。

参考文献

Ridker, P. M. et al. 新英格兰医学杂志 336, 973–979 (1997).

Liuzzo, G. et al. 新英格兰医学杂志 331, 417–424 (1994).

Ridker, P. M. et al. 新英格兰医学杂志 359, 2195–2207 (2008).

Ridker, P. M. et al. 新英格兰医学杂志 377, 1119–1131 (2017).

Ridker, P. M. et al. 新英格兰医学杂志 380, 752–762 (2019).

Tardif, J.-C. et al. 新英格兰医学杂志 381, 2497–2505 (2019).

Nidorf, S. M. et al. 新英格兰医学杂志 383, 1838–1847 (2020).