人类是有意志的生物。地球上没有其他物种像人类一样如此掌握自己的命运。我们已经消除了无数曾经导致数百万人丧生的威胁:我们学会了保护自己免受野外元素和掠食者的侵害;我们已经开发出针对许多致命疾病的疗法和治疗方法;我们已经将农业祖先的小花园变成了广阔的工业农业田地;并且,尽管存在通常的困难,我们已经大大增加了生育健康孩子的机会。

许多人认为,我们的技术进步——我们挑战和控制自然的能力——使人类免于自然选择,人类进化实际上已经停止。这种论点认为,如果几乎每个人都能活到老年,那么就没有“适者生存”了。这种观念不仅仅是公众意识中的一个零星想法。伦敦大学学院的史蒂夫·琼斯等专业科学家以及大卫·艾attenborough等受人尊敬的科学传播者也宣称人类进化已经结束。

但事实并非如此。我们在最近的过去已经进化了,只要我们存在,我们将继续进化。如果我们把人类与黑猩猩的最后一个共同祖先分裂以来的七百多万年换算成24小时的一天,那么过去的30,000年大约只占短短的六分钟。然而,在我们进化的最后篇章中,已经发生了许多事情:向新环境的大规模迁徙、饮食的巨大变化以及全球人口超过1000倍的增长。所有这些新增加的人口为总人口增加了许多独特的突变。结果是快速自然选择的脉冲。人类进化并没有停止。如果有什么变化,那就是正在加速。

关于支持科学新闻业

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻业 订阅。通过购买订阅,您将帮助确保有关当今塑造我们世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

人类学遗产

古代人类的骨骼长期以来表明,人类在最近迅速进化出某些特征。大约在11,000年前,当人们开始从狩猎和采集过渡到农业和烹饪时,人类的解剖结构发生了变化。例如,一万年前,欧洲、亚洲和北非的人的牙齿平均比今天大10%以上。当我们的祖先开始吃不需要太多咀嚼的较软的熟食时,他们的牙齿和下巴每一代都在一点一点地缩小。

尽管人类学家几十年来都知道这些特征,但直到最近15年左右,才清楚地认识到它们是多么的新。对人类基因组的研究使我们清晰地看到了最近选择的目标。事实证明,例如,农民的后代更有可能产生更多的唾液淀粉酶,这是一种分解食物中淀粉的关键酶。今天活着的大多数人都有多个编码淀粉酶的基因拷贝,AMY1。现代狩猎采集者——例如坦桑尼亚的达托加人——往往比祖先来自农业人口的人拥有更少的拷贝,无论他们居住在非洲、亚洲还是美洲。在入口处抢先进行淀粉加工似乎对古代农民有利,无论他们在哪里采用淀粉谷物。

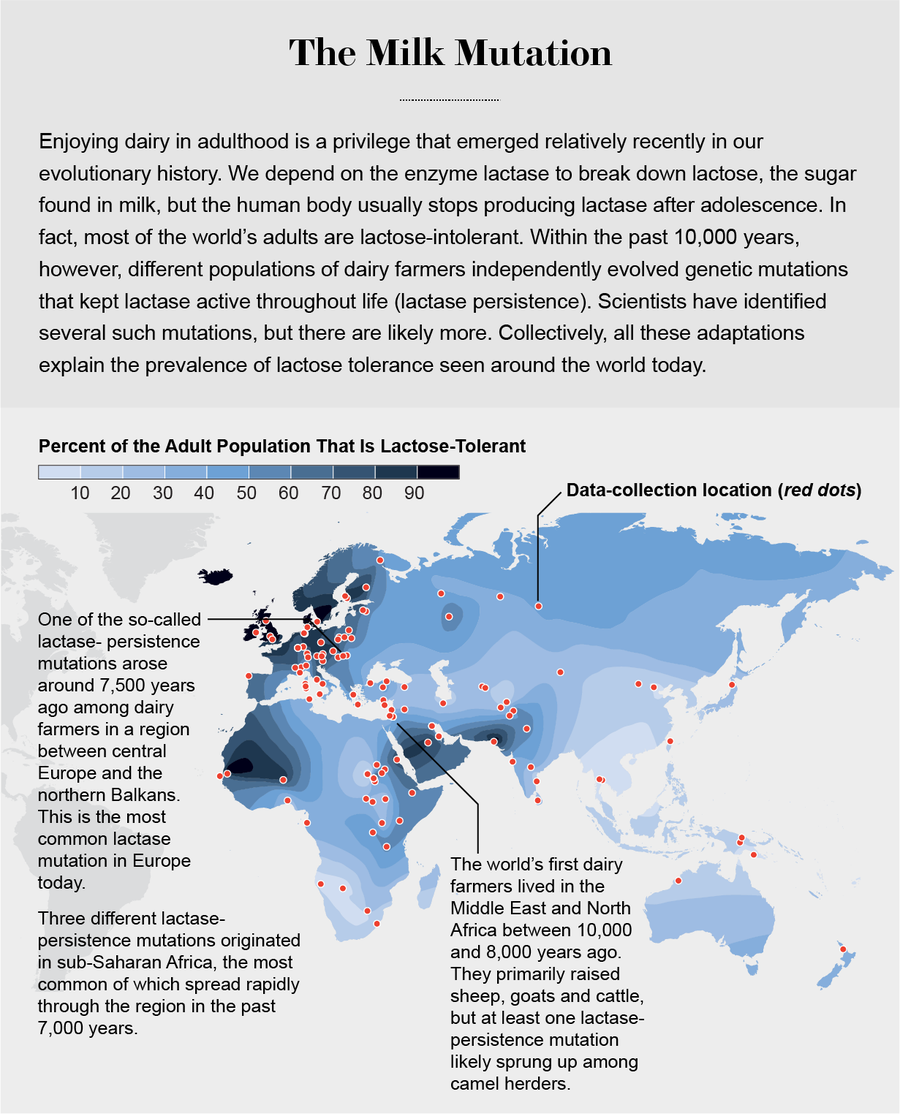

另一个饮食适应是近期人类进化的最佳研究范例之一:乳糖耐受性。世界上几乎每个人天生都具有产生乳糖酶的能力,乳糖酶可以分解牛奶中的糖乳糖,使其更容易从牛奶中提取能量——这对于哺乳期婴儿的生存至关重要。大多数人在成年后会失去这种能力。在我们的近期进化史中,至少有五次不同的时间,当人们开始发现乳制品时,出现了一种基因突变,延长了乳糖酶基因的活性。其中三个突变起源于撒哈拉以南非洲的不同地区,那里有着悠久的畜牧历史。五种基因调整中的另一种在阿拉伯很常见,似乎起源于古代的骆驼和山羊牧民群体。

第五种也是最常见的突变变体,使乳糖酶基因在成年期保持开启状态,如今在从爱尔兰到印度的整个人类群体中都能找到,在北欧的频率最高。该突变起源于7500年前的单个个体(上下几千年)。2011年,科学家分析了从冰人奥茨身上提取的DNA,冰人奥茨大约在5500年前在意大利北部自然木乃伊化。他没有乳糖耐受突变,这暗示在最初起源数千年后,它在这一地区尚未普及。在随后的几年中,研究人员对从5000多年前生活在欧洲的农民骨骼中提取的DNA进行了测序。没有人携带乳糖酶突变。然而,今天在同一地区,乳糖酶持久性突变发生在数亿人身上——超过基因库的75%。这不是一个悖论,而是自然选择的数学期望。一种新的选择下的突变呈指数增长,需要许多代才能变得足够普遍,以至于在人群中被注意到。但是一旦它变得普遍,它的持续增长速度非常快,并最终占据主导地位。

近期特征

人类生物学的许多常见特征都是相对较新的(左上和左下)。蓝眼睛、笔直浓密的黑发、成年后消化牛奶的能力以及一些使皮肤变浅的突变都出现在过去的30,000年中。图片来源:安东尼·李 Getty Images (顶部);安德烈亚斯·库恩 Getty Images (右下); Getty Images (左下)

种族的肤浅性

关于我们近期进化最非凡的事情也许是,有多少常见的身体特征对于人类解剖学来说是全新的。例如,大多数东亚人共有的浓密、笔直的黑发,仅在过去的30,000年内出现,这要归功于一个名为EDAR的基因突变,该基因对于协调皮肤、头发、牙齿和指甲的早期发育至关重要。这种基因变体随着美洲早期定居者传播,所有美洲早期定居者都与东亚人有着共同的进化历史。

事实上,人类皮肤、头发和眼睛色素沉着的整体进化史出乎意料地肤浅。在我们进化的最早阶段,我们所有的祖先都有黑色的皮肤、头发和眼睛。自最初状态以来,数十种基因变化在某种程度上使这些特征变浅。其中一些变化是非洲内部存在的古老变异,但在世界其他地方更为常见。大多数是在一个或另一个人群中出现的新突变:例如,TYRP1基因的变化,使某些所罗门群岛居民变成金发;导致蓝眼睛的HERC2突变;导致长出红发而不是黑发的MC1R变化;以及SLC24A5基因中的突变,该突变使肤色变浅,现在在高达95%的欧洲人中发现。与乳糖酶的情况一样,古代DNA正在提供有关此类突变年代的明确信息。蓝眼睛似乎出现在9000多年前生活的人身上,但SLC24A5的巨大变化在同一时期的古代骨骼的DNA中没有发现。皮肤、头发和眼睛的颜色以惊人的速度进化。

色素沉着的变异是人与人之间最明显的差异之一,并且在某些方面也是最容易研究的。科学家还研究了人类解剖学中更奇怪和不太明显的特征。考虑耳垢的变异。今天世界上大多数人的耳垢都是粘性的。相比之下,许多东亚人的耳垢是干燥的、片状的,不会粘在一起。人类学家已经知道这种变异100多年了,但遗传学家直到最近才发现其原因。干燥的耳垢是由ABCC11基因的相对较新的突变引起的。该突变只有30,000到20,000年的历史,也影响顶泌腺,顶泌腺产生汗液。如果你的腋窝有异味,耳垢是粘性的,那么你很可能拥有ABCC11的原始版本。如果你的耳垢是干燥的,并且不太需要除臭剂,那么你可能拥有较新的突变。

在干燥的耳垢首次出现在东亚人中之前的几千年里,另一种看似简单的突变开始拯救数百万非洲人免于一种致命的疾病。一个名为DARC的基因在红细胞表面产生一种淀粉状分子,可以清除血液中过量的免疫系统分子,即趋化因子。大约在45,000年前,DARC中的一个突变赋予了对间日疟原虫的显着抵抗力,间日疟原虫是当今感染人类的两种最普遍的疟疾寄生虫之一。该物种的寄生虫通过基因编码的DARC分子进入红细胞,因此阻止DARC的表达可以阻止病原体。DARC的缺失也会增加血液中炎症性趋化因子的量,这反过来又与黑人男性前列腺癌发病率的增加有关。然而总的来说,这种突变非常成功,以至于撒哈拉以南地区现在有95%的人拥有它,而欧洲人和亚洲人只有5%的人拥有它。

图片来源:XNR Productions(地图);来源:全球乳糖酶持久性协会数据库

随机的力量

我们习惯于将进化视为“好”基因取代“坏”基因的过程,但人类适应的最近阶段证明了进化中随机性的力量。有益的突变不会自动持久存在。这一切都取决于时间和人口规模。

我第一次从人类学家弗兰克·利文斯顿那里学到这个教训。我的训练开始于他漫长职业生涯的结束,在此期间他调查了疟疾抗性的遗传基础。3000多年前,在非洲和印度,一种突变出现在编码氧气运输血细胞分子的基因中,即血红蛋白。当人们继承了两个这种突变的拷贝时——被称为血红蛋白S——他们患上了镰状细胞性贫血,这是一种异常形状的血细胞堵塞血管的疾病。红细胞通常柔软且足够灵活,可以挤过微小的毛细血管,但突变的血细胞僵硬变形,呈典型的“镰刀”形状。事实证明,改变红细胞的形状也阻碍了疟疾寄生虫感染这些细胞的能力。

利文斯顿感兴趣的另一个突变是血红蛋白E。血红蛋白E在今天的东南亚很常见,它赋予了显着的疟疾抵抗力,而没有血红蛋白S的严重副作用。“血红蛋白E似乎比血红蛋白S更好,”有一天我在课堂上说。“为什么非洲没有E?”

“那里没有发生,”利文斯顿说。

他的回答让我震惊。我曾经认为自然选择是进化武器库中最强大的力量。人类在非洲与致命的恶性疟原虫疟疾共存了数千年。当然,自然选择会淘汰不太有用的突变,并击中最成功的突变。

利文斯顿继续展示了人群中先前存在的血红蛋白S如何使血红蛋白E更难入侵。疟疾在充满正常血红蛋白携带者的人群中肆虐,提供轻微优势的新突变可以迅速变得更加普遍。然而,已经供应了保护性血红蛋白S突变的人群将具有较低的死亡风险。镰状细胞携带者仍然面临巨大的风险,但在已经具有这种不完美的疟疾抵抗形式的人群中,血红蛋白E的相对优势较小。具有讽刺意味的是,重要的不仅是拥有突变的运气,还有突变发生的时间。至少在人类适应疟疾的几千年里,具有不良副作用的部分适应可能会获胜。

自从人类首次开始与疟疾作斗争以来,已经出现了数十种不同的基因变化,这些变化增加了对该疾病的免疫力,不同地区的变化不同。每一种都始于偶然的突变,尽管最初非常罕见,但设法在当地人群中持续存在。这些突变中的任何一个,就个体而言,都不太可能持续足够长的时间以至于被确立,但我们祖先庞大且快速增长的人口规模给了他们更多的掷骰子机会。随着人类人口扩散到世界各地并变得更大,他们迅速适应了新的家园,正是因为这些人口如此庞大。

我们的进化未来

今天,人类种群仍在继续进化。与遥远的过去不同,在遥远的过去,我们必须从选择对基因的长期影响中推断出选择的作用,今天科学家们可以观察到人类进化的行动,通常是通过研究健康和繁殖趋势。即使医疗技术、卫生设施和疫苗已大大延长了寿命,许多人口的出生率仍在波动。

在撒哈拉以南非洲,拥有某种基因变异(称为FLT1)并且在疟疾季节怀孕的妇女比缺乏该变异的孕妇更有可能生育孩子,因为拥有该变异的妇女胎盘感染疟疾寄生虫的风险较低。我们尚不了解该基因如何降低胎盘疟疾的风险,但其效果是深刻且可衡量的。

耶鲁大学的斯蒂芬·斯特恩斯和他的同事们检查了多年长期公共卫生研究的记录,以了解哪些特征可能与今天的生育率相关。在过去的60年中,美国相对矮胖且胆固醇计数低的女性平均比具有相反特征的女性生育的孩子略多。这些特征与家庭规模有何关系尚不清楚。

英国生物样本库等公共卫生研究跟踪了成千上万人的基因型和终生健康状况。正在开展此类研究,因为基因的相互作用很复杂,我们需要检查数千个结果才能了解哪些基因变化是人类健康的基础。追溯人类突变的起源为我们提供了观察数百代人进化的巨大力量,但可能会掩盖过去发生的复杂环境、生存和生育相互作用。我们看到了长期的赢家,例如乳糖酶持久性,但可能会错过短期的动态。人类种群即将成为进化生物学中被最密集观察的长期实验。

人类进化的未来会怎样?在过去的几千年里,人类进化在不同人群中走了不同的道路,但却保持了惊人的共性。新的适应性突变可能已经挤入了人类种群,但它们并没有排挤掉旧版本的基因。相反,基因的旧“祖先”版本大多仍然与我们同在。与此同时,每年有数百万人跨越国界流动,导致前所未有的基因交流和混合速度。

由于如此高的基因混合率,似乎可以合理地预期,累加性状——例如,色素沉着,其中许多不同的基因对肤色具有独立的影响——将在未来的人类种群中变得更加混合。我们是否可能看到人类的未来,我们是一个同质的汤,而不是色彩缤纷的变异炖锅?

答案是否定的。人类种群之间许多不同的性状都不是累加性的。即使是色素沉着也绝非如此简单,这在美国、墨西哥和巴西的混合人群中很容易看出。我们看到的不是大量的克隆,而是已经开始看到各种各样的变异——黑皮肤、雀斑金发和引人注目的绿眼睛和橄榄色皮肤组合。我们的每个后代都将是人类历史的活马赛克。