在电视上,一切看起来都很简单。一瞬间,嫌疑人扬起了嘴角。他很高兴,因为他认为调查人员搞错了炸弹的放置地点。但是当审讯员提到正确地点时,恐怖分子的脸上闪过一丝怒火。当他宣布自己无罪时,他耸了耸肩。在专家看来,证据确凿:嫌疑人的肢体语言与他的话语相矛盾。他在撒谎。

电视连续剧《Lie to Me》中研究微表情的专家是保罗·埃克曼(Paul Ekman)的另一个自我,他今年 86 岁,是世界著名的谎言和情感研究者。他不仅为该节目的创作者提供咨询,还曾被众多美国机构聘请,如联邦调查局和中央情报局。埃克曼的信条是,真相写在我们的脸上。

这种想法由来已久。公元前 900 年左右的一部古印度文献描述了一个试图投毒者的行为如下:“他不回答问题,或者他们的回答是含糊其辞的;他胡言乱语,用大脚趾摩擦地面,并且发抖;他的脸色发青;他用手指揉搓发根。”

支持科学新闻事业

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻事业: 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保未来能够继续讲述关于塑造我们当今世界的发现和思想的具有影响力的故事。

在评论 20 世纪初的一个案例时,西格蒙德·弗洛伊德写道:“有眼能看、有耳能听的人可能会确信,没有人能保守秘密。如果他的嘴唇沉默,他会用指尖喋喋不休;背叛从他的每一个毛孔中渗出。” 自那个世纪中叶以来,美国的安全专家一直在尝试通过使用测谎仪来区分真相与谎言。其中,所谓的测谎仪记录了当提出某些问题时,汗液分泌、心率和呼吸会发生怎样的变化。但在日常生活中,我们使用与祖先相同的工具来区分真假:我们的眼睛和耳朵。

从 1971 年到 2004 年,埃克曼在加州大学旧金山分校担任心理学教授,现在是荣誉退休教授。在那之前,他成为第一位大规模研究面部和身体可观察到的变化如何反映说真话或撒谎的研究人员。在 20 世纪 60 年代,他为基本情感(愤怒、厌恶、快乐、恐惧、悲伤和惊讶)提出了普遍面部表情理论。埃克曼将参与产生这些表情的面部肌肉分类为他所谓的面部动作编码系统。他和他的合著者华莱士·V·弗里森在他们 1969 年发表的论文《非语言泄露和欺骗线索》中为埃克曼流行的谎言理论奠定了基础,该论文处理了患者的非语言信号。核心思想是:一个人试图隐藏的情绪有时会被面部表情和手臂、手、腿和脚的动作所背叛。一个典型的例子是瞬间的面部表情,持续时间不超过四分之一到半秒,对于没有经验的观察者来说几乎是不可见的。

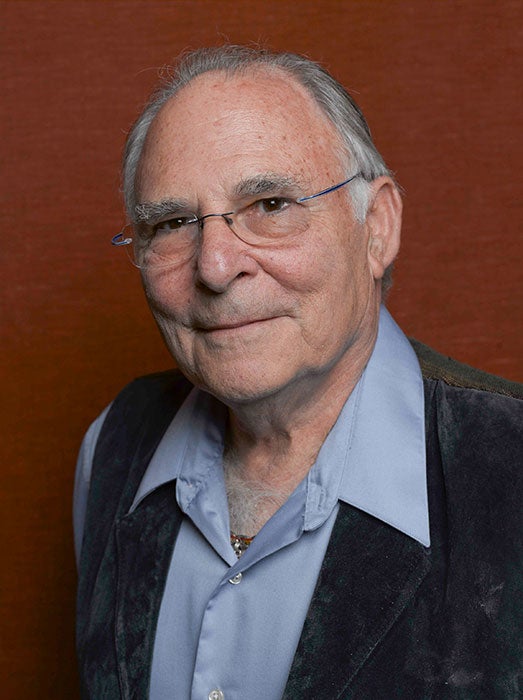

保罗·埃克曼。图片来源:Steven Dewall Getty Images

然而,根据埃克曼的说法,这种揭示隐藏情绪的微表情并非经常发生。我们更倾向于观察到被中断或不完整的情绪。例如,如果我们试图伪装恐惧或悲伤,我们额头上特有的皱纹可能不会显现出来。眼部肌肉也可能不会参与虚假的微笑。埃克曼不认为这种差异是虚假的证据。他只是认为它们表明可能有些不对劲。这就是为什么重复和多样的线索是必要的;一个是不够的。在他的著作《Telling Lies》中,埃克曼声称,在实验室实验中,仅凭面部表情就能区分真假,准确率超过 80%,而当面部和身体动作、声音和语言等因素都纳入分析时,准确率达到 90%。

但这些统计数据可能具有误导性。约翰·杰伊刑事司法学院的玛丽亚·哈特维格认为,这种说法“简直令人难以置信”。相比之下,研究文献表明,成功率通常仅略高于偶然。即使埃克曼要求对测试人员进行广泛的培训,他显然也没有发表过任何一项研究来证实他的数据。

德国美因茨约翰内斯·古腾堡大学的法律心理学家克里斯蒂娜·苏霍茨基说:“许多研究人员并没有特别认真地对待埃克曼关于使用微表情来揭示欺骗的想法。” 这不仅仅是因为缺乏经验证据。该理论本身就不充分。“仅仅因为某人在审讯过程中感到害怕,并不意味着他们在撒谎,”她说。“你不能从一种情绪中推断出欺骗行为。”

苏霍茨基目前是德国在谎言领域最活跃的研究人员。她专注于可能与虚假陈述相关的精神努力的证据。撒谎绝非易事。一个人必须努力隐藏真相,想出一个看似合理的替代故事,设身处地为审讯者着想,并严格控制可能暴露真相的情绪——同时还要始终显得真实。“到目前为止,情绪和认知是分开研究的,”苏霍茨基说。“我想把两者结合起来,并阐明一个人撒谎时大脑中会发生什么。” 她不认为使用微表情来识别欺骗是一种特别有前途的方法。“根本没有研究支持埃克曼的说法,”苏霍茨基说。

2008 年,心理学家斯蒂芬·波特和莉安·滕·布林克对这一主题进行了一项为数不多的独立研究。他们的测试对象被要求在观看悲伤、引发恐惧和欢乐的图片时隐藏自己的真实感受。如果他们试图模仿不同的情绪,他们的面部表情往往会更加不和谐或不协调。在所有快照中,微表情的出现率为 2%。它们在 22% 的测试对象中出现——但不仅仅是在他们试图掩饰自己的感受时。

然而,埃克曼和他的批评者都同意一点:人类通常是非常糟糕的谎言探测器。最常被引用的命中率来自一项荟萃分析,该分析基于约 25,000 名测试对象。他们仅在 54% 的情况下猜对了——仅仅略好于碰运气。仅就录音带而言,成功率为 63%,这意味着它明显高于有声或无声录像带。显然,图像分散了观看者对相关线索的注意力。专业人士——警察、法官或精神科医生——更频繁地处理谎言,但这无关紧要:所谓的专家并不比街上普通人做得更好。

但是,当一个人像了解自己的孩子一样了解某人时,会发生什么情况呢?一项加拿大实验研究了父母是否比其他父母或本科生更能识别孩子的谎言。所有三个研究小组都观看了视频,其中 8 至 16 岁的儿童和青少年讲述了他们是否偷看过考试答案的真相或谎言。观察自己孩子的父母在区分真假方面并不比其他父母或本科生做得更好。所有三个小组的参与者都可能掷硬币来决定,尽管他们倾向于相信自己的判断——特别是,评估自己孩子的父母倾向于相信他们。

该研究的合著者之一,多伦多大学的心理学家康·李,无法放下这个话题。在一次 TED 演讲中,他展示了一张他儿子撒谎的照片。李使用了一种称为经皮光学成像的方法,该方法测量皮肤中的血流,以查看他儿子中性面部表情背后的原因。他将他的发现称为匹诺曹效应:在撒谎时,面部血液流向脸颊减少,但鼻子增加。

然而,苏霍茨基回应道:“血液灌注可能是撒谎指标的想法是荒谬的。这种说法很危险,因为它们暗示这种做法可能在公共场所(如机场)有用。” 她说,这种效果可能在受控的实验室实验中显而易见,但没有任何技术可以解决这样一个事实,即在说真话的嫌疑人身上也可以观察到撒谎的特征。“不存在明确的撒谎迹象——只有可能让我们得出结论,可能已经撒谎的迹象,”苏霍茨基补充道。

在心理学家贝拉·德保罗领导的团队进行的一项荟萃分析中,观察到 50 种非语言特征中有 14 种更常与撒谎相关,尤其是瞳孔放大和紧张。但最能说明问题的是陈述本身给人的印象。虚假陈述往往犹豫不决、模棱两可且不确定。然而,德国对 41 项研究进行的一项荟萃分析发现了一些不同的东西。吉森尤斯图斯·李比希大学的心理学家发现,撒谎尤其与自我控制的证据有关:手、腿和脚的动作减少,头部点头也减少。

“这些影响非常细微且不稳定,以至于它们无法帮助我们在实践中识别谎言,”苏霍茨基说。语言特征已被证明更能说明问题。“但这些影响不大,而且这些发现并不足以让人感到乐观,”她补充道。

英国朴茨茅斯大学的心理学家阿尔德特·弗里伊是谎言领域最活跃的研究人员之一,他对欺骗的非语言特征也不以为然。在一项概述性研究中,他、哈特维格和他们的同事、瑞典哥德堡大学的帕尔·安德斯·格兰哈格写道,这些信号“微弱且不可靠”。研究人员将更多希望寄托在语言线索上——尽管这些线索与撒谎的关联程度并不比非语言线索更高。然而,正如几项实验(包括弗里伊团队进行的实验)所证明的那样,它们可以通过询问技巧来诱导和加强。关于非语言特征的如此广泛的研究并不存在。

难怪情况如此:语言更容易记录。可靠地捕捉面部表情和手势需要经过专门训练的观察员或更复杂的面部和身体布线。研究人员只是在最近才越来越多地尝试计算机辅助方法,例如自动面部识别。这项技术有望带来新的理解,因为它能够处理海量数据流并识别复杂模式。

弗里伊、哈特维格和格兰哈格承认,更微妙的非语言特征——诸如埃克曼定义的那种面部表情子类别之类的特质——要么被忽视了,要么被忽略了。如果我们仔细观察,我们会发现,例如,真实的陈述更常伴有示范性手势,而谎言更常与隐喻性手势配对,例如用拳头作为力量的象征。或许研究人员在使用其他方法时会发现更多迹象,或其组合。

当哈特维格和心理学家查尔斯·邦德在一项荟萃分析中结合了数千名 测试对象的各种行为特征时,他们能够正确识别出大约三分之二的谎言。大多数研究仅测试选定的特征。一般来说,实验室实验无法重现真实条件。调查员和受试者之间没有真正的互动。更关键的是,欺骗是按需进行的。没有人能够确定实验室研究结果甚至可以在多大程度上以及在什么条件下推广到实际犯罪。

为了让测试对象感觉自己与结果息息相关,通常会承诺,如果他们具有说服力,就会获得金钱奖励。苏霍茨基为了科学事业尝试了更具挑战性的措施:在与德国维尔茨堡尤利乌斯·马克西米利安大学的同事马蒂亚斯·加默进行的一项研究中,参与者被询问了他们犯下的一起假盗窃案。研究人员告诉一半的受试者,如果计算机认为他们的陈述不可信,他们将受到轻微电击。在该组中,苏霍茨基和加默观察到,在不真实的回答期间,脉搏率较慢,同时手部出汗增加。对潜在后果的恐惧加剧了这些差异。

当然,如果苏霍茨基的实验室受试者听起来不令人信服,实际上没有什么可担心的。对于滕·布林克和波特进行的一项实地研究中非自愿接受调查的受试者来说,后果要严重得多。研究人员分析了 78 名向公众求助以寻找失踪家庭成员的个人的录像带。其中大约一半的人后来被判犯有杀害失踪人员罪。

正如对 75,000 张静止图像的比较所示,有罪和无罪的受试者在肢体语言方面没有差异。然而,作者报告说,有罪者的面部表现出更多隐藏情绪的迹象,例如模拟的快乐和悲伤。滕·布林克和波特写道,实际上无辜的痛苦的人表现出“全脸的悲伤和痛苦”。

在另一项分析中,有罪者使用了两倍多的模糊措辞,例如“总有人会在某个地方知道些什么。我想是这样的。我认为有人会吓得逃跑,他们知道自己在做什么。” 真诚的呼吁听起来更清晰、更直接:“你无法想象莎拉对我们意味着什么。我们是一个坚强的家庭,我们不能很好地分开生活。我们现在、今天就需要她回家,越快越好。”

但是,尽管这些研究听起来令人印象深刻,但它们仍然没有解决关于谎言研究的问题。差异很小;指标是模棱两可的。这些结果仅代表平均值,充其量,它们在个别情况下提供了粗略的潜在指示。一个自信地说出的谎言可能比一个口吃的真相更可信。根据哈特维格和邦德进行的一项荟萃分析,这是因为大多数人根据陈述看起来多么自信、清晰和明确来判断。当个人忽略欺骗时,不是因为他们注意到了错误的信号。他们大多在以下情况下失败:当一个赢得信任的人撒谎,或者当一个看起来不可信的人说真话时。

对于不了解别人的想法,我们可能会付出沉重的代价。似乎进化应该赋予我们对真相的良好感觉,但我们却很容易被误导。也许这就是社会共存的缺点。日常生活中的无害谎言教会了我们轻信。

尽管如此,为什么这么多人认为他们可以识别谎言?让我们换个角度思考这个问题:如果谎言和真相看起来一样,就像两个鸡蛋一样,会怎么样?如果罪犯逍遥法外,而无辜者替他们付出代价,会怎么样?哈特维格觉得这个想法难以忍受。“我们希望相信撒谎者会暴露自己,”她说。

本文最初发表在《Spektrum der Wissenschaft》杂志上,并已获得许可转载。