问任何一位经济学家我们应该如何应对气候变化,他们都会告诉你,最有效的策略是对温室气体排放定价,理想情况下是通过碳税。这反映了一个基本的经济原则:任何活动产生的废物都是必须支付的成本。我们为扔垃圾、清理废水付费,我们也应该为燃烧化石燃料等活动产生的二氧化碳废物付费。

我们可以通过碳税或碳排放交易计划为我们的污染定价,就像欧洲国家对发电厂和工业所做的那样。碳排放交易计划设定了排放总量限制(上限)。减排成本较低的企业减少排放并向减排成本较高的企业出售配额,后者继续排放,而参与者整体保持在限额之内。但是,碳排放交易安排中的价格已被证明是动荡的,并且这些系统需要强有力的监督以避免问题。

为什么要费心呢?碳税提供了关于排放价格的更大清晰度,这受到了商业界的重视。而且美国已经拥有完善的税收征收系统,该系统可以顺利地征收许多化石燃料的消费税。

关于支持科学新闻业

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻业 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关塑造我们当今世界的发现和思想的具有影响力的故事的未来。

由于这些原因,包括乔治·W·布什总统领导下的美国经济顾问委员会前主席格雷戈里·曼昆在内的经济学家们都大力支持碳税。两党气候领导力委员会是一个国际政策研究所,于 2019 年发表声明,认为“碳税是实现必要规模和速度的碳减排最具成本效益的杠杆”。截至撰写本文时,该声明已获得 3,589 名经济学家的签名,其中包括三位在世的前美联储主席、27 位诺贝尔奖获得者和 15 位前经济顾问委员会主席。美国如何应对气候变化已成为总统竞选中的一个主要议题,国会中有八项法案,其中一项有 80 位共同提案人,旨在为我们的碳污染定价。

尽管如此,实施碳税将是一项重大的政治挑战。如果机会之窗真的打开,气候科学家、经济学家和政治家需要做好准备,迅速抓住机会。他们需要第一次就做对。他们还需要解释为什么特定的税率是合理的。

确定该税率似乎很简单:将每吨二氧化碳的税收设定为等于其释放造成的损害。但是我们如何正确评估损害呢?

排放造成的危害

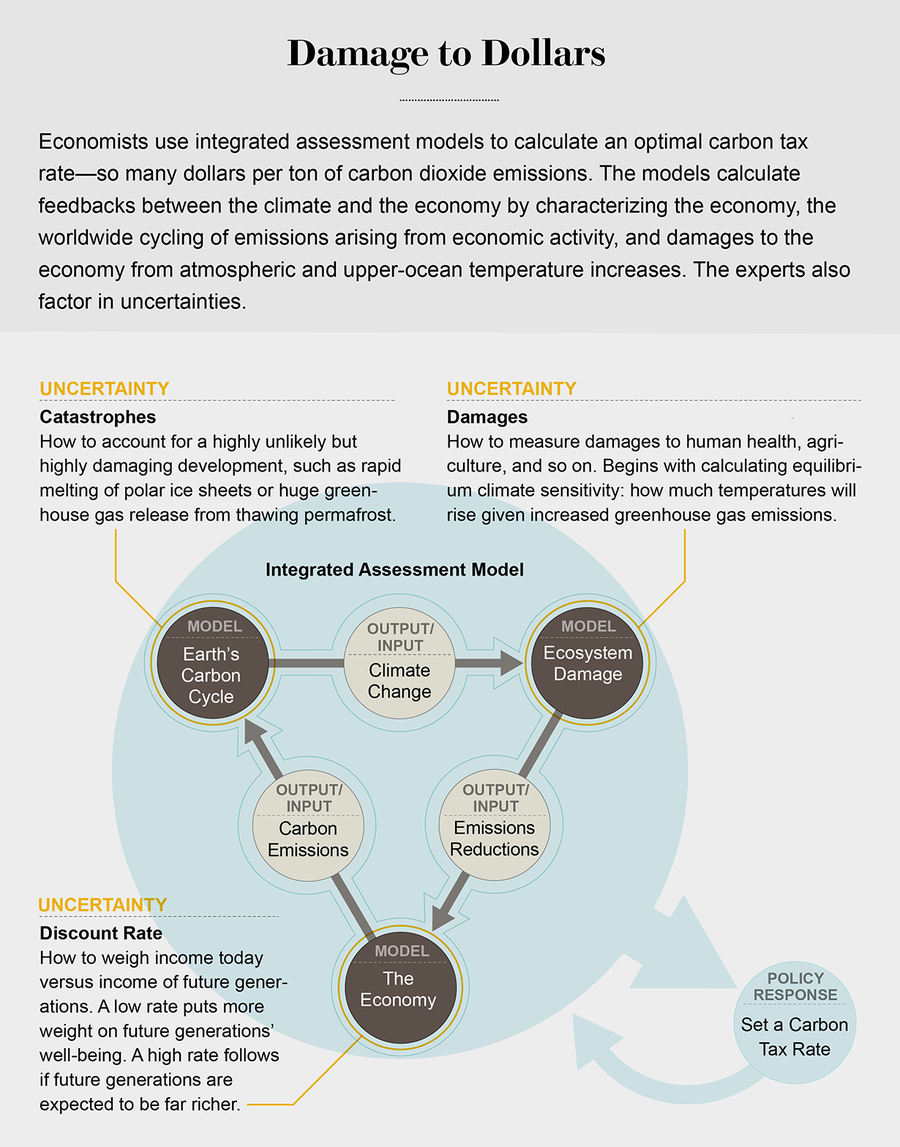

经济学家通常使用综合评估模型 (IAM) 计算气候损害,这是一种大型计算机模型,可以捕捉经济与气候之间的反馈。它们使用一系列方程来描述全球经济、经济活动产生的全球二氧化碳排放循环以及大气和上层海洋温度升高造成的损害。IAM 非常重要,以至于 2018 年诺贝尔经济学奖授予耶鲁大学经济学家威廉·D·诺德豪斯,以表彰他在 IAM 方面的开创性工作。

诸如诺德豪斯的动态气候与经济综合模型 (DICE) 等 IAM 已在政策分析中变得具有影响力。奥巴马政府使用了包括 DICE 在内的三个 IAM 来确定政府在拟议的新法规(包括 2011 年收紧汽车燃油经济性标准)的成本效益分析中应使用的美元价值。

这些模型似乎回答了如何设定正确碳税率的问题。但是,损害评估取决于确定几个具有很大不确定性的假设。其中三个挑战尤为突出。第一个是权衡今天的收入与未来几代人的收入;为此,我们需要一个贴现率,这个数字对于许多政策决策也很重要,例如设定社会保障税或为大型基础设施项目提供资金。第二个挑战是衡量我们的二氧化碳排放造成的损害。第三个是如何考虑低概率、高损害结果的可能性,即所谓的灾难。

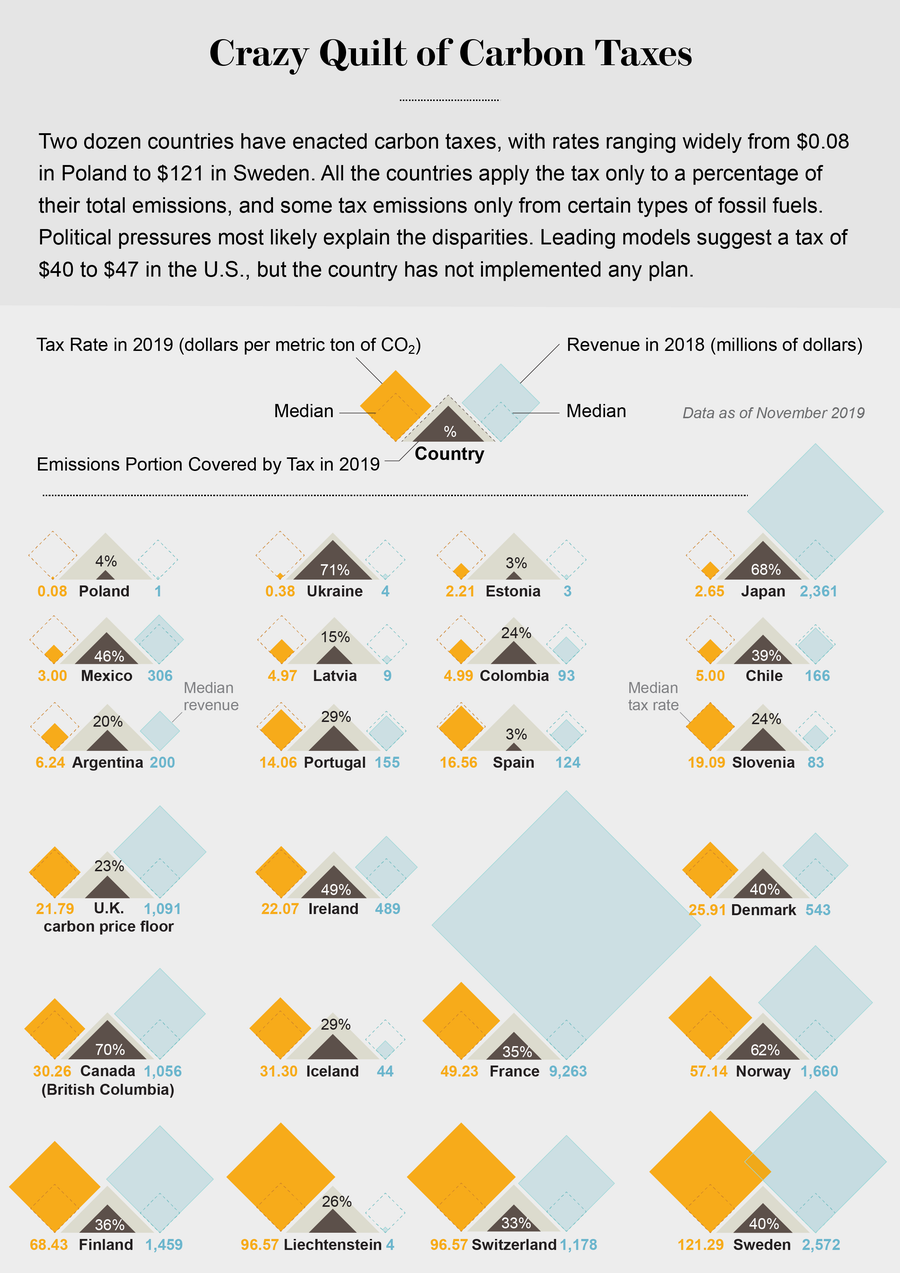

最佳税率的估计值可能会因这些因素的处理方式而差异很大。最后,IAM 可以为美国的碳税提供一个可靠的起点,但这些模型在“正确”的数字上存在分歧。此外,我们必须考虑社会和政治压力。这些影响可能非常巨大:15 个欧洲国家已经设定了碳税,范围从 2 美元到 96 美元不等,少数几个异常值低于 1 美元,一个为 121 美元。

图片来源:Jen Christiansen

碳的社会成本

使用税收来支付社会损害的想法可以追溯到 100 多年前。有影响力的剑桥大学经济学家亚瑟·C·庇古认为,如果污染给某人造成了污染者未支付的成本(损害),那么政府应该对污染活动征收相当于损害的税。实际上,庇古给了亚当·斯密的所谓“看不见的手”一只绿色的拇指。

例如,燃烧一吨煤炭大约会产生两吨二氧化碳,这是通过将碳原子与空气中的氧气结合而产生的。如果每吨二氧化碳造成的损害等于,例如,50 美元,那么庇古的处方将是对每吨煤炭征收 100 美元的税。这样,煤炭的成本将包括燃烧煤炭对社会的成本:碳的社会成本 (SCC)。为了估算这个成本,我们需要一个 IAM。诺德豪斯登场了。

诺德豪斯于 1992 年发表了他的第一篇关于 DICE 模型的论文。该论文估计,2015 年 SCC 将为每公吨二氧化碳 4.54 美元。当 2015 年到来时,并且在模型更新后,他将他的估计值提高到 31 美元。假设采取最佳政策,到 2050 年,SCC 将增长到略高于每吨 100 美元,到 2100 年将增长到 265 美元。(所有这些数字都是以 2010 年美元计算的。)

这些估计值在主要的 IAM 中处于中间范围。例如,当奥巴马政府估算 SCC 以评估新法规时,它使用了 DICE 模型以及另外两个著名的模型:FUND 和 PAGE。FUND 模型 2050 年的估计值约为 DICE 模型的一半,而 PAGE 模型的估计值几乎是 DICE 模型的两倍。

这些数字听起来很可靠,但麻省理工学院经济学家罗伯特·平狄克认为,IAM 是无用的,因为它们被太多的不确定性所包围。他的观点是极端的,但我们确实需要认真对待他和其他人提出的问题。让我们检查一下可能对 SCC 产生重大影响的三个关键 IAM 假设:贴现率、损害函数和潜在的灾难。

未来世代的贴现

任何涉及时间上分离的成本和收益的决策都需要贴现率。考虑一项资产,它将在 10 年后支付给我 1,000 美元。这项资产今天值多少钱?假设我可以将一些钱存入一个每年支付 3% 利息的账户。通过复利计算,今天投资 744 美元将在 10 年后增长到 1,000 美元。换句话说,10 年后的 1,000 美元今天的价值为 744 美元。更准确地说,以 3% 的贴现率计算,10 年后的 1,000 美元的现值是 744 美元。

当政府需要选择贴现率时,他们有时会使用人们期望从市场投资中获得的回报。例如,美国管理和预算办公室通常建议使用 7% 的贴现率来评估政府法规,因为这是近年来私营部门投资的近似回报率。

对于长期项目,7% 的贴现率和 3% 的贴现率之间的差异是巨大的。以 7% 的贴现率计算,250 年后的 100 万美元的现值在今天为 4.5 美分。以 3% 的贴现率计算,今天的价值为 618 美元。贴现率越高,我们今天应该花费在减少未来排放上的资金就越少。

对于持续 5 到 15 年的政府项目,7% 的贴现率似乎是合理的,但对于气候相关行动来说是不合理的,因为气候相关行动的投资收益可能会持续 200 年或更长时间。但是,由于人们通常不会进行 200 年的投资,因此没有相关的市场利率可供参考。即使对于政府主导的基础设施投资也是如此。这些项目中的大多数,例如,伊利运河,在使用寿命达到 50 到 100 年后,在因创新(在运河的情况下,是铁路,然后是高速公路)而被重建或废弃之前,都具有有用的寿命。

如果市场利率不是一个好的指导,也许我们可以使用经济理论。经济学家弗兰克·拉姆齐,庇古的同龄人,认为长期前景的贴现率应该考虑两个因素。第一个因素反映了关于如何对待不同世代的伦理决定。这倾向于低贴现率,理由是我们不应该将未来世代与我们自己区别对待。其次,贴现率应考虑收入随时间的变化;与我们相比,未来世代越富裕,我们就越不应该感到有义务现在承担成本,让他们变得更好。这倾向于高贴现率。

2006 年,英国经济学家尼古拉斯·斯特恩为英国政府撰写了一份关于气候变化的评论,其中考虑了这两个因素。他所谓的《斯特恩报告》得出结论,气候政策的正确贴现率为 1.4%。按照这个比率,250 年后的 100 万美元在今天价值近 31,000 美元,远高于使用 3% 的贴现率计算出的 618 美元。《斯特恩报告》根据他的计算,认为气候变化的成本是减排成本的五倍。《斯特恩报告》在世界各地对塑造关于现在需要大幅度和快速减排的叙述产生了高度的影响。

实际上,我们必须协调导致高贴现率和低贴现率的方法。一种解决方案是贴现率不应随时间保持不变;它应该下降。例如,如果未来收入的不确定性随着我们深入未来而增加,那么我们需要一个预防因素。已故的哈佛大学经济学家马丁·魏茨曼认为,近期应使用 4% 的贴现率,而远期(76 年至 300 年)应使用 1% 的贴现率,中间时间段逐渐下降。

最后,经济学家对“最佳”贴现率没有明确的指导,部分原因是跨世代涉及的伦理选择。然而,贴现率的小幅变化可能会导致 SCC 的大幅变化,这是设定碳税的一个重要因素。

不确定的损害

设定碳价格的第二个不确定性是二氧化碳排放将对经济造成的损害。在 DICE 模型中,损害大致是温度升高平方的函数。这种方法是变暖复杂影响的简写,例如农业生产力降低、高温和疾病导致的死亡率升高、物种丧失、干旱驱动的人口迁徙等地缘政治风险等等。

诺德豪斯像其他 IAM 建模者一样,将其损害函数建立在对现有文献的审查基础上。这是一个好消息,因为科学家在衡量气候变化造成的损害方面取得了巨大进展。但是没有人可以捕捉到所有可能的伤害。为了弥补这一点,诺德豪斯将其损害估计值提高了四分之一。他的函数得出,当全球气温升高 6 摄氏度时,全球损害相当于全球收入的 8.5%。相比之下,美国国内生产总值在大萧条期间从 1929 年到 1933 年下降了 25% 以上。

科学家们有一种方法可以量化温度大幅上升的可能性。1896 年,瑞典化学家斯万特·阿伦尼乌斯使用一系列详细的测量结果来估计,大气二氧化碳浓度增加一倍将使地球升温 4 摄氏度。这种关系现在被称为平衡气候敏感性,已被证明非常持久。不幸的是,在缩小围绕它的不确定性方面进展甚微。政府间气候变化专门委员会第五次评估报告(最近一次)指出,平衡气候敏感性“很可能在 1.5°C 至 4.5°C 的范围内,极不可能低于 1°C,并且非常不可能高于 6°C。”但是 1.5°C 和 4.5°C 之间的损害差异是巨大的。IAM 建模者可以通过运行数千个模型,改变关键参数来处理这种不确定性。然后,他们报告中心估计值以及上限和下限,以便让政策制定者了解 SCC 值周围的不确定性。

这并不完全令人满意。魏茨曼说,平衡气候敏感性可能高于 4.5 摄氏度的“令人担忧的概率”。这进入了极端后果的领域。

图片来源:凯蒂·爱德华兹

灾难的代价

灾难是低概率、高损害事件。魏茨曼列举了可能导致灾难的“已知未知”的冗长清单,例如格陵兰岛和南极洲西部冰盖快速融化或海洋环流模式发生重大变化导致的快速海平面上升。他还考虑了“未知未知”,例如我们尚未确定的失控气候反馈。一个例子可能是变暖融化了地球上所有的永久冻土,这会释放出大量的二氧化碳和甲烷,从而造成失控的变暖。这不仅仅是学术上的空谈。投资公司摩根大通最近向银行客户发布了一份报告,警告说“我们不能排除人类生命在我们所知的范围内受到威胁的灾难性结果。”

在图表上,可能的温度升高的正态分布看起来像一个驼峰:左侧的低尾(不太可能),导致中间的高驼峰(最有可能),以及右侧的低尾(不太可能)。随着我们对气候如何响应我们的排放的了解的提高,我们可以改进这种分布。分布似乎将是“肥尾”的,这意味着非常大的温度升高的概率(右侧的尾部)比正态分布更慢地趋于零。这给 IAM 带来了根本性的问题,魏茨曼称之为“悲观定理”:社会应该愿意支付无限的金额来避免低概率、高损害事件,因为预期损害是无限的。显然,社会无法做到这一点。

魏茨曼不太确定如何理解他的定理。他认为,研究人员应该更多地关注理解灾难性事件,以减少我们对其可能性和后果的不确定性。这些知识可以更好地为应对可能发生的灾难所需的政策选择提供信息。

图片来源:Sonja Kuijpers (Studio Terp);来源:世界银行集团

如何进行

与此同时,我们需要确定 SCC 和碳税率。关于贴现率、损害、气候敏感性和可能发生的灾难的不确定性意味着对 SCC 的任何估计都是不确定的。我们唯一可以肯定的是,SCC 必须大于零;任何污染物都会产生费用。令人鼓舞的是,看到经济学家和科学家之间加强了合作——科学期刊《自然》任命了一位经济学编辑就表明了这一点——因为这将减少此类不确定性。

对于政策制定者而言,IAM 可以为制定未来几十年的碳税率计划提供一个起点。例如,美国政府在 2016 年用于分析潜在法规的三个模型给出了 2020 年 SCC 的一系列估计值。假设贴现率为 3%,诺德豪斯的 DICE 模型建议 2020 年的平均税率为每公吨二氧化碳 47 美元。来自其他两个模型的平均估计值分别为 23 美元和 84 美元。

诺德豪斯的税率非常接近气候领导力委员会建议的每吨 40 美元的税率。它也接近国会提交的七项碳税法案中的平均初始税率。在其基本情况下,该委员会的税率将每年增加 5%,到 2030 年达到 65 美元,到 2050 年达到 173 美元。斯坦福大学和未来资源研究所的经济模型表明,气候领导力委员会的提案将立即减少 18% 的排放量,到 2035 年减少 50% 的排放量,相对于没有碳价格的美国经济而言。这将使该国步入正轨,到本世纪中叶实现无碳化。

这项税收还将为联邦政府带来大量收入。美国财政部的一项研究估计,这种规模的碳税在未来十年内将筹集超过 1.5 万亿美元的资金,这已考虑到商业损失以及与该税收相关的税收收入。关注收入是支持税收的财政论据,这可能会吸引国会的政策制定者,他们迟早需要资金来弥补不断膨胀的预算赤字。或者,这笔收入可以为绿色新政中呼吁的一些零碳基础设施买单。这种方法更多地关注碳税作为财政工具的作用,而不是作为环境工具的作用。政府还可以通过“碳红利”将碳税收入返还给家庭,正如气候领导力委员会所提议的那样。

另一种策略将侧重于减排,而不是收入潜力。毕竟,对二氧化碳征税实际上并不能保证给定的减排量,即使提高排放成本肯定会减少排放量。例如,经济学家运行了一个美国经济模型,该模型表明,从 2019 年开始,每吨 43 美元的税收就足以让美国实现《巴黎协定》到 2025 年减排 28% 的目标。

或者,碳税可以被纯粹视为应对灾难的保险政策。这项税收不会消除风险,但会帮助降低风险。我们可以称之为大峡谷效应。如果我站在大峡谷边缘欣赏风景,就有可能突然一阵风把我吹得失去平衡并掉下悬崖的风险。通过后退一步,我可以降低这种风险。通过减缓排放速度,我们可以降低灾难性气候事件的风险。

一种混合方法是设定二氧化碳税,并根据美国在减排方面取得的进展定期更新税率。但更新是有问题的。实施碳税将是国会的一场政治斗争。一旦完成,国会不太可能再有兴趣通过审查和调整税率表来定期重新展开辩论。我们可以通过在最初的立法中加入“政策恒温器”来避免这种情况。例如,立法可以包括未来 10 年和 20 年的明确减排目标,以及如果该国未能按计划实现这些目标,则自动调整税率的程序。许多美国的碳税提案都使用了这种方法。

如果美国推进碳税,就必须考虑重要的设计问题:如何处理税收收入。如何为碳密集型行业的工人做些什么。如何激励碳捕获和封存。是否对进口商品中嵌入的二氧化碳征税。以及在放松某些环境法规以换取碳税方面是否存在政治权衡。

还需要其他政策。某些温室气体来源可能不适合征税,并且可能通过监管更具成本效益地解决。一个例子是油气田的甲烷排放。试图测量和征收甲烷排放是不现实的;要求采用减少泄漏的技术更有效。更根本的是,我们将需要更多资金用于研发,以发明和将经济实惠的零碳能源技术以及可能具有成本效益的碳捕获和储存技术推向市场。

现在为我们的排放定价至关重要。这是一个简单的原因:2019 年是全球有记录以来第二热的一年,而过去五年是有记录以来 140 年中最热的五年。