我已经死过很多次了。每天晚上当我放下疲惫的身体休息时,我的意识就会消失。我什么也感觉不到,直到我在沉睡的身体里醒来——在一个与外部世界脱节的梦中。或者在早上,当我又回到醒来的世界时,意识重新浮现。

日常生活包含许多这样的经历。在我的童年时期,我做过阑尾切除术并接受了麻醉——我的意识被关闭了,手术后又恢复了。一段模糊的青少年记忆将我带到北非一条绿树成荫的大道上行驶的雷诺汽车的后座。突然,景色骤然变化。我还在同一条街上,现在从地面向上看。汽车撞到了一棵树,把我从车里甩到了鹅卵石路上,我失去了意识。

许多读者都会有类似的意识丧失和恢复的回忆。我们已经习惯了白天醒来、睡觉和做梦的昼夜循环。但这种体验并非对每个人都一样。对于一些脑外伤患者来说,意识会消失数天、数周甚至更长时间。

支持科学新闻事业

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻事业: 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保关于塑造我们当今世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

在实践中,临床医生可能难以确定某人是安静地睡觉、麻醉还是严重脑损伤。一个睁着眼睛躺着的人是否在体验任何事物,无论内容如何,还是意识已经离开了身体,家中空无一人?

理想情况下,可以设计一种技术作为意识测量仪的形式来回答这些问题。起初,意识的血压袖带等价物的想法可能看起来很荒谬。但是,几项新技术的开发为满足意识测量仪标准的探测器带来了真正的希望——这些设备在医疗或研究环境中用于确定一个人是否正在体验任何事物。这种检测意识的能力还可以帮助医生和家人为成千上万无法沟通的患者做出关键决定,例如撤销维持生命的治疗。

记录脑电波

考虑意识测量仪的可能性需要考虑我们精神生活的内在动力,这种活动在几分之一秒内兴衰,决定了以相似的时间尺度测量那些波动的脑信号。从探测大脑推断意识的最重要的生理工具一直是,并且仍然是,脑电图 (EEG)。

脑电图是由德国精神病学家汉斯·伯杰开发的,他毕生的追求是揭示客观的大脑活动和主观现象之间的联系。他在 1924 年记录了第一例患者的脑电波,但由于充满疑虑,直到 1929 年才发表他的发现。剩下的就是历史了,因为脑电图成为整个医学领域(称为临床神经生理学)的基础工具,尽管伯杰在纳粹德国从未获得任何重大认可,并于 1941 年自缢身亡,尽管他曾多次获得诺贝尔奖提名。

当然,除了古老的脑电图之外,还有其他方法可以记录大脑活动。最常见的工具是用磁扫描仪测量大脑内部血液流动的动态,或者用脑磁图 (MEG) 跟踪大脑周围的磁场。然而,这些仪器,以及近红外光谱等较新的技术,都存在方法学和实践问题,这些问题在目前阻止了它们在常规临床中使用。

脑电图测量由大脑皮层(大脑外表面,负责感知、行动、记忆和思维)的电活动产生的微小电压波动(10 至 100 微伏)。被认为通过称为容积传导的机制负责脑电图信号的主要参与者是皮质锥体神经元,因其四面体形状而得名。来自更深层结构(如丘脑)的贡献必须通过它们对皮质细胞的作用间接推断。该技术依赖于直接放置在头皮上的电极——也就是说,不需要侵入性手术来穿透颅骨。随着向高密度脑电图设置(最多 256 个电极)的转变,显示大脑电活动分布的地图已变得司空见惯。

尽管如此,将带有湿导电凝胶的电极放置在擦洗过的头部皮肤上是繁琐、耗时且容易出错的,如果电极移动,所有这些都会限制该技术。借助当今更灵敏的干电极,脑电图正在从临床工具转变为消费设备,可用于生物反馈——允许运动员或自己动手的“大脑黑客”集中他们的思想,或让失眠症患者跟踪、加深和延长他们的自然睡眠。

从 1940 年代后期开始,检测到“激活的脑电图”信号是意识清醒受试者的最可靠标志。这种状态的特征是低电压、快速上下波动的波,这些波是不同步的,而不是在整个头骨中同步的。一般来说,随着脑电图转向较低频率,意识存在的可能性较小。然而,这个规则有足够的例外情况,以至于它不能作为诊断给定个体是否存在意识的一般基础。因此,科学家和临床医生都在寻找更可靠的测量方法,现在他们已经找到了一种基于任何意识体验的基本属性的方法。

进入阴间

在我们谈到这一点之前,我们应该考虑为什么临床医生关心检测两组不同患者的意识(儿科患者代表着不同的挑战,此处不作讨论)。第一组包括因枪击、跌倒、事故等造成的创伤性脑损伤、大脑感染(脑炎)或其周围保护层(脑膜炎)、中风或药物或酒精中毒而患有严重意识障碍的成年人。在最初的损伤幸存下来后,患者病情稳定但残疾卧床不起,无法说话或表达他们的想法和意图。通过适当的护理以避免褥疮和感染,这些患者可以存活多年。

在第一组中,临床医生区分了几个亚类。植物人状态的患者,最好用不那么贬义的术语“无反应觉醒综合征” (UWS) 来描述,他们会在睡眠中循环进出。然而,建立床边沟通渠道——“如果你听到我说话,请握住我的手或移动你的眼睛”——却以失败告终。UWS 患者确实会吞咽、打哈欠、睁开和移动眼睛或头部,但似乎不是有意的。没有留下任何有意识的动作——只有脑干反射,这种活动控制着呼吸、睡眠-觉醒转换、心率、眼球运动和瞳孔反应等基本过程。特丽·夏沃是一个许多人记得的名字,她是佛罗里达州的一名患者,在心脏骤停后,她被抢救过来,并在 UWS 中徘徊了 15 年,直到 2005 年她被医学诱导死亡。UWS 患者是一种现代现象,他们的生存依赖于 911、紧急救援直升机和先进医疗护理的基础设施。仅在美国就有超过 10,000 名此类个体,他们居住在临终关怀医院或疗养院或家中。

虽然行为学证据与 UWS 患者没有体验任何事物的概念相符,但重要的是要记住“缺乏证据并不等于没有证据”,并给予患者疑罪从无的权利。关于 UWS 患者是否受伤的大脑能够体验疼痛、痛苦、焦虑、孤立、默默顺从、完全的思想流——或者可能只是虚无,存在一个诊断灰色地带。一些研究表明,20% 的 UWS 患者是有意识的,因此被误诊了。对于可能照顾他们所爱之人多年的家人和朋友来说,知道是否有人在精神上存在可能会产生巨大的影响。

对于微意识状态 (MCS) 患者来说,情况不太模糊。他们无法说话,但可以发出信号,但通常只是以稀疏、极少和不稳定的方式,在适当的情绪情况下微笑或哭泣,偶尔发出声音或做手势,或用眼睛跟踪明显的物体。这里的假设是,这些患者至少在某些时候确实体验到了一些东西,无论多么微小。

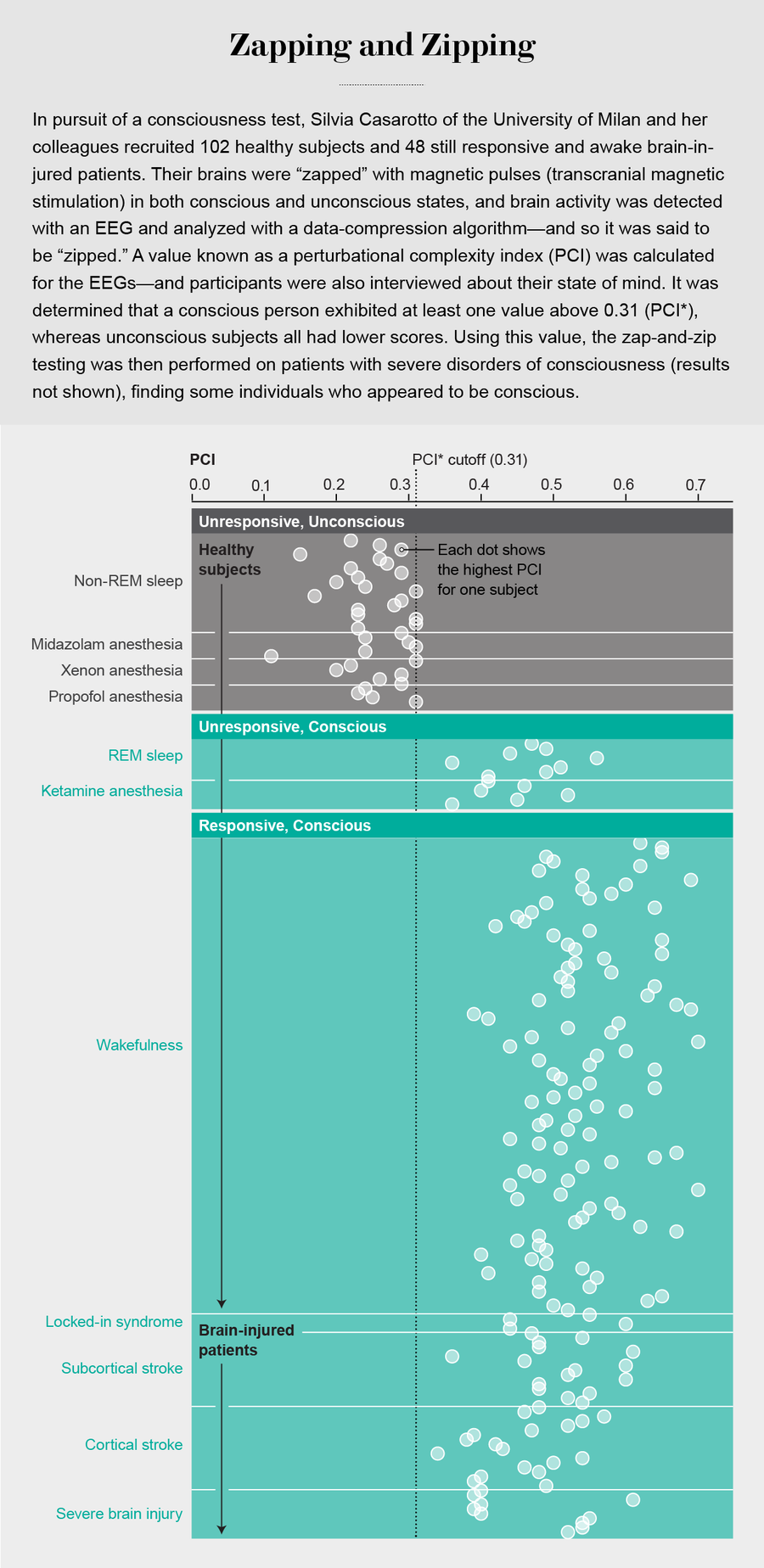

来源:Amanda Montañez;来源:“通过独立验证的大脑复杂性指数对无反应患者进行分层”,作者:Silvia Casarotto 等人,《神经病学年鉴》,第 80 卷,第 5 期;2016 年 11 月

监测意识的需求也出现在第二组完全不同的患者中,他们的大脑功能正常——这些人接受侵入性手术以治疗常见的疾病,例如损伤、切除癌性生长物或修复膝盖、髋关节和其他身体部位。麻醉消除了疼痛和其他意识体验,防止了活动,并稳定了控制呼吸和其他功能的自主神经系统,持续数小时。

患者“进入麻醉状态”的期望是他们不会在手术期间醒来,也不会不得不应对可能在余生中困扰他们的术中体验的创伤性记忆。不幸的是,这个目标并非总是能够实现。术中回忆,或“麻醉意识”,可能发生在少数手术中,估计在千分之一的范围内,特别是当患者在手术过程中被麻醉师麻痹以方便插管和防止粗大的肌肉运动时。鉴于每年有数百万美国人接受手术级别的麻醉,这个微小的比例转化为数千例麻醉状态下的觉醒。

现有的脑电图测量方法可以监测手术期间的麻醉深度。然而,在从新生儿到分娩母亲、非常年老或体弱的患者中,各种麻醉剂都不能以一致的方式工作。我们需要的是一种工具,它可以可靠地跟踪个体受试者在正常和病理条件下(包括急性(麻醉)和慢性条件(神经损伤患者的困境))的意识存在。

意识体验的本质

为了检测意识,有必要考虑任何主观体验的两个基本特征,无论多么平凡或崇高。首先,根据定义,任何体验都与其他所有体验不同。它特定于它发生的时刻和地点。每一个都包含大量信息——以落基山脉或喀斯喀特山脉远足相关的独特视觉丰富性为例。现在将这些回忆与其他感官方式(如声音和气味、情感和记忆)结合起来。每一个都有其自身的独特之处。第二点是,每次体验都是无缝的、集成的和整体的。你不能将蓝天背景下燃烧的双子塔升起的标志性黑烟感知分成北塔的一半体验和南塔的另一半体验。

目前最有希望的意识科学理论,涵盖了这两种观点,是整合信息理论 (IIT)。IIT 由威斯康星大学麦迪逊分校的精神病学家和神经科学家朱利奥·托诺尼提出,强调任何主观体验的差异化和整合方面,并假设支持人类大脑皮层中意识体验的机制也必须包含这两个属性。为了探究这些机制在多大程度上完好无损,托诺尼与一个包括神经学家和神经科学家马塞洛·马西米尼(现任意大利米兰大学教授)在内的团队早在 2000 年代初期就设计了一种基于脑电图的方法。它提供了对 IIT 正式计算的非常粗略的近似。该团队通过正确区分六名健康志愿者何时有意识但安静地闭着眼睛休息以及何时他们处于深度睡眠状态而无意识来验证其基本可靠性。

深度睡眠者的大脑就像一个发育不良、音调不佳的铃铛。虽然脑电图的初始振幅大于受试者清醒时,但其持续时间要短得多,并且不会在整个皮层 reverberate 到连接区域。虽然神经元在深度睡眠中仍然活跃,这在局部大脑区域的强烈反应中得到了证明,但整合已经崩溃。清醒大脑中发现的电活动很少存在。

虽然区分大脑在休息状态下的反应与睡眠状态下的反应可能看起来微不足道,但该方法可以扩展到更困难的任务,即区分各种大脑状态。事实上,在随后的几年里,托诺尼、马西米尼和另外 17 位医生和大脑科学家在更多受试者中测试了该程序。一篇总结这项里程碑式研究的论文于 2016 年发表在同行评审文献中。

该方法通过经颅磁刺激 (TMS) 扰动大脑,即通过一个封闭的线圈(握在头皮上)发送一到两个磁能脉冲。这种技术会在下方的皮质神经元中感应出短暂的电流,而这些神经元又会激活其他神经元,形成一个在头部内部 reverberate 的级联,然后电流会在一瞬间消失。将大脑想象成一个巨大的教堂钟,而 TMS 设备则充当钟槌。一旦敲击,一个铸造精良的钟会以其特有的音调响相当长一段时间,大脑也是如此。其电活动由患者佩戴的高密度脑电图帽监测。脑电图在 200 个 TMS 脉冲过程中进行平均和显示,就像一部随时间展开的电影一样。

在一个清醒的大脑中,具有完整的连接性,这种对探测的响应中不同区域的监测显示出整个皮层上高度复杂的模式,这种活动既不是完全可预测的,也不是完全随机的——并且象征着“复杂”的含义。

研究人员使用一种捕获其多样性的数学度量来估计其复杂性,即这种响应在整个皮层和整个时间上的差异程度。该技术本身借用自计算机科学,是流行的“zip”压缩算法的基础,用于减少图像或电影的存储需求,这就是为什么测量意识的整个过程在行业内被称为 zap and zip。最终,每个人的脑电图响应都映射到一个数字,即扰动复杂性指数 (PCI)。如果大脑对磁响应没有反应——例如,因为皮质活动受到抑制或仅轻微摆动——PCI 将接近于零,而最大复杂性产生 PCI 为 1。PCI 越大,大脑对磁脉冲的响应就越多样化。

患者的 Zap and Zip

2016 年研究(涉及来自比利时和意大利专科诊所的患者)的逻辑很简单。第一步,zap and zip 应用于对照人群,以推断出一个临界值——标记为 PCI*——高于该值被认为存在意识。在任何一个受试者中可以可靠地确定意识的每种情况下,该人的 PCI 值应大于 PCI*,而在受试者无意识的每种情况下,PCI 值应低于此阈值。此程序将 PCI* 建立为临界阈值——支持意识的复杂大脑活动的最低度量。然后,在第二步中,此阈值用于推断意识是否存在于灰色地带的患者中,在灰色地带,更传统的测量方法是不够的。

在该研究中,用于校准该程序的基准人群包括两组。一组由 102 名没有已知脑损伤的志愿者组成,他们经历了各种有意识或无意识状态:安静地清醒并闭着眼睛或在 REM 睡眠期间做梦(后者也是一种有意识状态,研究人员通过在 REM 睡眠期间随机唤醒睡眠者进行评估,并且仅当他们在唤醒前立即报告任何梦境体验时才将他们的脑电图纳入最终结果)。脑电图还在使用氯胺酮(一种将思维与外部世界断开和分离但不会消除意识的药理制剂)的麻醉下进行了评估。(在较低剂量下,氯胺酮被滥用为一种致幻药物,称为维生素 K。)在该研究中测量脑电图的无意识条件是深度睡眠(报告在被唤醒前没有体验)和使用三种不同制剂(咪达唑仑、氙气和丙泊酚)的手术级别麻醉。该研究还包括 48 名脑损伤但有反应且清醒的患者,他们在清醒状态下作为对照进行评估。

研究人员发现,在每个受试者中使用相同的 PCI* 值 0.31 都可以完全准确地推断出意识。也就是说,在 150 名受试者中测试的 540 种条件下,如果电反应等于或低于此阈值,则受试者是无意识的。如果高于 PCI*,则受试者是有意识的。研究中的每个人,无论是未受伤的志愿者还是脑损伤患者,都得到了正确的分类。考虑到研究队列中性别、年龄、TMS 脉冲应用的脑部位置以及医疗和行为条件的变异性,这一成就非常了不起。

然后,该团队将 zap and zip 与此阈值(0.31)应用于一组不同的患有严重意识障碍的患者——那些处于微意识状态或无反应觉醒状态的患者。在 MCS 组中,包括至少有一些超出呼吸等反射功能的行为迹象的患者,该方法正确地将意识分配给 38 名患者中的 36 名,将另外两名患者误诊为无意识。在 43 名 UWS 患者中,沟通失败,34 名患者的大脑反应的复杂性低于任何有意识的基准人群,这是一个预期的结果。也就是说,他们的脑电图反应的复杂性与未检测到意识时的基准组相当。

然而,更令人不安的是其他九名患者,他们对 TMS 脉冲的反应是复杂的电活动模式,该模式高于阈值。也就是说,他们大脑反应的扰动复杂性与许多有意识的基准对照组一样高。这些具有高复杂度皮质反应的患者可能正在体验某些事物,但无法与世界和他们所爱的人沟通。

正如任何成功的实验所做的那样,这个实验正在引发更多的临床研究。如何改进 zap-and-zip 方法以在微意识患者中实现 100% 的准确率?其他患者群体,如紧张症或晚期痴呆症患者、婴儿或幼儿,也可以进行测试吗?另一个问题是,是否可以开发其他生理或行为学测量方法来证实一些 UWS 患者是有意识的推论。该方法能否转化为预后工具,推断 UWS 患者在康复道路上的进展程度?这些问题需要在未来加以解决。但在过渡期间,让我们庆祝解开古老的身心问题的一个里程碑。