在漆黑的黑暗中,我们坐在森林的地面上,身体紧贴着彼此,我们歌唱,每个声音都发出不同的约德尔旋律,创造出密集的重叠和声。 随着时间的推移,个人旋律融为一体,我们开始迷失在我们创造的人类和声音挂毯中。 歌声的强度不断增强,其协调性日益完善,直到音乐变得如此美妙,以至于自我消融。 巴亚卡人相信,如此辉煌的景象会吸引森林精灵来到营地加入我们。 它们像微小的发光点一样在我们周围漂浮,靠近我们,然后退回到森林中,它们微妙的声音吹着甜美的曲调,偶尔会从复调音乐中溜出来。 被我们共同创造的美丽所淹没,有些人高喊“Njoor!”(“我的天哪!”),“Bisengo”(“多么快乐!”)或“To bona!”(“就像那样!”)。

在这样的时刻,你会感觉自己就是森林,你的意识扩展到包含周围的树木、动物和人。 在我于 1990 年代在刚果共和国的巴亚卡俾格米人中进行博士研究期间,我体验到了这种广阔性,这令人深受感动,并在你周围的一切人和事之间建立了一种充满爱和欢乐的联系。 在这种被称为“精灵游戏”的、高度沉浸式的戏剧形式中,巴亚卡人感觉自己直接与森林交流,向森林传达他们的关怀和关注,并重申一种深刻的互助和爱的关系。 正如我的朋友埃梅卡所说,“巴亚卡人爱森林就像爱自己的身体一样。”

巴亚卡人在狩猎和采集方面遵循严格的规则。 他们以使其再生和繁殖的方式收获野生山药,他们尽量避免杀死怀孕的动物,并且他们消耗他们从环境中获取的一切。 几千年来,他们和刚果盆地其他俾格米部落的行为不仅提高了森林对人类的生产力,也提高了对所有生物的生产力。 巴亚卡人没有“饥荒”这个词。 一天晚上,当我试图向围坐在篝火旁的埃梅卡和其他人解释说,有些地方有人饿死时,我遭到了怀疑和不相信。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。 通过购买订阅,您正在帮助确保有关塑造我们当今世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

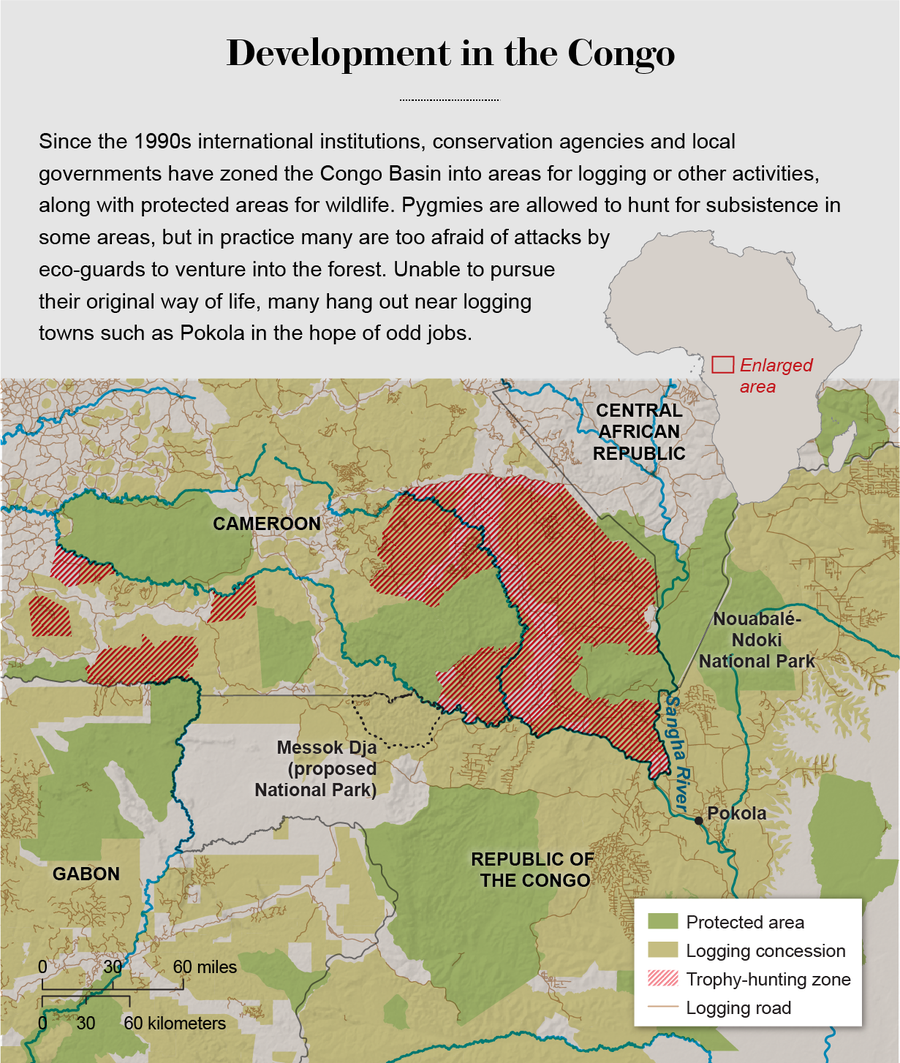

然而,同样在 1990 年代,世界银行等国际机构与国家政府和保护机构合作,开始在刚果盆地实施可持续发展模式。 他们将雨林划分为用于伐木和其他活动的广阔区域,同时划出“保护区”作为野生动物的安全避风港。 根据“如果自然不受人类触动就会蓬勃发展”的信念(该信念源于 19 世纪的美国政策),区域政府禁止俾格米人群体进入野生动物保护区。

从那时起,我眼睁睁地看着一片曾经物产丰饶、大象、大猩猩、黑猩猩、野猪、猴子和羚羊成群结队的森林变成了一片退化的林地,因为国内和国际市场吸走了森林产品。 2002 年至 2011 年间,中非象的数量下降了 60% 以上,而且这种下降仍在继续。 以前活跃、吃得饱、活泼的巴亚卡人现在经常营养不良、情绪低落,沦为边缘化的临时工,居住在他们以前领土的边缘,受到所谓的生态卫士的恐吓,并遭受外来者的商业和性剥削。 他们在刚果盆地繁荣了数万年,却在短短几十年内屈服于工业文明对自然资源的贪婪和殖民主义式的资源获取方式——将当地人驱逐出他们的家园。

来源:Mapping Specialists; 来源:全球森林观察(保护区、伐木特许权、伐木道路); 国际生存组织(狩猎区); 世界自然基金会(梅索克贾)

与这种“自上而下”的保护(通常与采掘业相结合,并且经常未能实现其既定目标)相反,“自下而上”的森林和野生动物保护方法正在稳步发展。 联合国政府间生物多样性和生态系统服务科学政策平台在 2019 年的一份报告中发现,土著人民在维护其土地上的生物多样性方面比几乎所有人做得都好。 此外,地球上剩余陆地生物多样性的 80% 与地球表面 65% 的区域重合,这些区域处于某种形式的土著或当地社区管理之下。 认识到这一现实,这种新的保护范式力求赋予当地社区权力,以抵抗入侵其领土的商业力量。

巴亚卡人自己也帮助我进行了这样一项努力。 该项目名为极端公民科学 (ExCiteS) 计划,它使当地人民能够绘制其资源和威胁其资源的危险的地图,并与外来者分享他们的生态知识。 我们在刚果盆地设计的工具和方法正在世界各地证明其有效性。 柬埔寨Prey Lang森林的社区网络在使用我们最新的地图绘制工具 Sapelli 应用程序保护森林方面非常成功,因此它获得了联合国著名的赤道奖(2015 年)、耶鲁大学国际热带林业学会创新奖(2017 年)和能源地球奖(2019 年)。

理想的巴亚卡男人

1994 年,当我的妻子英格丽、我们三岁的儿子南多和我忐忑不安地从独木舟上爬到刚果西北部桑加河的沙岸上时,是埃梅卡带着温暖的微笑迎接了我们。 他是一位三十多岁、富有魅力的人,是大约 40 名俾格米人营地中的一员。 俾格米狩猎采集部落生活在整个刚果盆地——从东部的乌干达、卢旺达和布隆迪到西部的 大西洋,他们说各种不同的语言,据信人数在 30 万到 100 万之间。 所有人都认为自己是森林的原始居民; DNA 研究表明,他们的祖先在该地区生活了至少 55,000 年。

尽管存在表面上的差异,但那些仍然生活在完整森林中的俾格米人群体在如何在这种环境中生活得很好方面仍然有相似的方法——他们圆顶形的树叶和藤本植物小屋,他们用于狩猎或采集蜂蜜的工具,他们独特的与森林精灵交流的歌唱风格。 在接下来的三年里,当英格丽、南多和我与埃梅卡、他的妻子曼布拉以及他的大家庭的许多其他成员一起在森林中旅行数千公里时,我们沉浸在他们充满活力和人人平等的 生活方式中。 我们的同伴教会了我们如何作为狩猎采集者成功地生活:如何步行和跋涉穿越巨大的沼泽; 使用大象的足迹导航; 猎杀野生动物; 采集水果、野生块茎、可食用叶子和季节性昆虫; 筑坝拦截森林溪流以捕鱼; 并与森林精灵玩耍。

埃梅卡是我们的向导。 他被证明是一位强大而勇敢的猎人; 一位有爱心、纵容和勤奋的父亲和丈夫; 一位脾气温和的调解人和明智的顾问; 一位熟练的演说家、歌手、讲故事者和营地即兴戏剧制作的导演; 而且慷慨大方到了极点。 巴亚卡人的经济建立在这样的原则之上:如果你看到别人拥有你想要的东西,你只需索要即可。 生活在这样一个需求共享经济(正如人类学家所称)中,就像生活在一个商品免费的地方。 即使你很少做出贡献——例如,因为你是一个孩子或老人,或者在精神或身体方面有缺陷——也从来没有人质疑你索要一份带入营地的任何东西的权利。 埃梅卡总是把他拥有的一切都分给别人。

刚果盆地的俾格米部落分享着类似的森林生活解决方案,包括他们特有的“精灵游戏”和他们的树叶和藤本植物避难所。 在 1997 年的一个新营地,Ingoyo 用树叶铺设她小屋的屋顶。 图片来源: 尼科·刘易斯

巴亚卡人强烈反对自然世界可以被拥有的观点。 “孔巴 [造物主] 创造森林是为了让所有生物共享,”埃梅卡告诉我。 有一次,在一次夜间狩猎旅行中,我和他在一群大猩猩附近扎营。 银背大猩猩闻到了我们篝火的烟味,开始咆哮和呕吐以恐吓我们。 埃梅卡勃然大怒。 他大喊大叫,斥责银背大猩猩认为森林是属于它的:森林是用来满足所有生物的需求的。 另一次,我的朋友图巴指着他的小儿子说:“你看,他吃森林里的食物,这使他的身体强壮。” 实际上,巴亚卡人将自己视为森林转化为人——他们是森林的一部分,以至于他们无法想象出售其中的一部分,就像我无法出售我的拇指或脚一样。

本着同样的精神,巴亚卡人认为,只要每个人都尊重某些原则,森林就会物产丰饶。 稀缺或匮乏源于人们没有适当地分享以及随之而来的社会不和谐——而不是源于自然提供能力不足。 一套名为 ekila 的规则确保了丰足。 例如,如果一片森林变得没有生产力,巴亚卡人就会将其封锁,以便没有人在那里狩猎或采集; 当该区域恢复时,禁令就会解除。 营地中的每个人都必须从狩猎中获得一份肉,并尊重动物的尸体。 森林关心它的居民,并渴望听到他们发出的悦耳的声音; 与森林分享歌曲和欢笑会诱使它变得慷慨。 因此,巴亚卡人的关键社会制度不仅确保了丰足,而且还庆祝和创造了快乐。

我们在 1990 年代漫步森林的时光是田园诗般的。 我们吃野生食物,自由自在地移动,无所畏惧。 我们跳舞并表演精灵游戏,持续数天,有时甚至数周。 “他们是一个在森林中发现了一些东西,使其生活不仅仅值得活下去,而且使生活,尽管有种种艰辛、问题和悲剧,仍然是一件充满幸福和无忧无虑的美好事物的人民,”人类学家科林·特恩布尔在三十年前写到东北刚果的巴姆布蒂俾格米人时,几乎相距 1000 公里。 我对巴亚卡人的感受也差不多。

但麻烦正在酝酿之中。 1993 年,野生动物保护协会 (WCS) 与世界银行合作,在刚果共和国建立了努瓦巴莱-恩多基国家公园。 该公园占地 4,000 平方公里,位于该国与中非共和国的边境,旨在保护大象、波哥羚羊、黑猩猩和大猩猩。 因为俾格米人几乎没有留下他们存在的痕迹,WCS 的当局和科学家声称该地区无人居住。 当森林巡逻队在保护区遇到狩猎采集者时,他们将他们驱逐出去。 结果,刚果的巴亚卡氏族与他们在 中非共和国的亲属分离,并失去了进入他们世代熟悉的广阔森林区域的权利。

公园的边界位于我与埃梅卡的部落漫步的地方以北约 150 公里处,因此我们没有直接感受到它的影响。 但我们位于广阔的“缓冲区”内,其中包括保护区周围的大片伐木特许权。 于是,物产丰饶、各种物种繁荣的空间开始走向终结。

巴亚卡长老 Ngheshe 和 Ngwenye 在 2019 年 12 月在额头上涂上白色粘土 (1) 以哀悼最近去世的姐妹。 他们无法继续他们原本以森林为基础的生活方式,他们主要居住在 Indongo 附近,这是一个以前的伐木营地。 Keyo(右)和她的朋友坐在附近,在废弃的林业机械上 (2)。 在附近的一片神圣空地上,现年 60 岁左右的埃梅卡解释了巴亚卡人如何保护森林 (3)。 图片来源: 尼科·刘易斯

非洲楝树

我记得 1994 年我们第一次遇到伐木路。 我的巴亚卡同伴抱怨路面有多么坚硬,没有树荫是多么炎热,以及有多少苍蝇困扰我们。 当第一辆运木材的卡车隆隆驶过时,妇女们像被水牛追赶一样四散奔逃到森林深处,埃梅卡和我哈哈大笑。 随着时间的推移,道路纵横交错地穿过森林,便利了丛林肉、可食用植物和其他森林商品的开采,以供应城市市场。

伐木公司特别感兴趣的是壮丽的非洲楝树(Entandrophragma cylindricum)。 这种硬木防水、极其坚固、防虫,并具有美丽而彩虹般的光泽纹理,在国际市场上需求量很大。 但非洲楝树对俾格米人的生活方式至关重要。 有一次,在跋涉了 60 公里后,我呻吟着我的脚很痛。 埃梅卡从附近的一棵非洲楝树上切下一块菱形的树皮——树皮下方的一层皮肤是一种强效镇痛剂和抗菌剂。 埃梅卡将其倒置放在篝火上,以加热药用层中的油脂。 然后他把它放在地上,让我把脚放在上面休息。 立即感到解脱和欣喜。 我经常看到患有疟疾的巴亚卡儿童吸入用浸泡过非洲楝树皮的热水产生的蒸汽以退烧。

最重要的是,最高的非洲楝树高耸于树冠之上。 就在雨季来临之前,它们会吸引成群的蝴蝶(Imbrasia oyemensis)在树叶上产卵。 孵化后,幼虫迅速长成又大又美味且营养丰富的毛毛虫,这些毛毛虫非常丰富,以至于厚厚地覆盖在这些树下的地面上。 俾格米人珍视毛毛虫不仅是因为它们的味道,还因为它们的时机:雨水将动物从水坑中驱散,使狩猎变得不可预测。 “孔巴派毛毛虫来养活人们,因为狩猎很困难,”埃梅卡一边告诉我说,一边我们把毛毛虫串在烤肉串上,在炽热的余烬上烤,并品尝它们干净、肉味十足的味道。

尽管当伐木工人砍伐他们世代利用的“毛毛虫”树时,巴亚卡人感到非常难过,但他们强烈的分享精神让他们觉得他们无法抵抗或拒绝。 “森林里有足够的树木供大家使用; 我们可以分享一些,”他们在早期表示。

1997 年,内战爆发时,我的家人和我离开了刚果,但我继续定期访问该地区进行研究。 2000 年冲突结束后,资金短缺的新政府向伐木工人开放了所有剩余的森林。 他们修建了许多道路,将其触角深入到越来越偏远的地区。 到 2003 年,年木材产量与 1990 年代的水平相比增加了一倍多,达到 130 多万立方米,并且还在继续上升。

注意到这一趋势,环保主义者向在刚果盆地运营的伐木公司施压,要求它们遵守森林管理委员会 (FSC) 指南,该指南规定公司有义务遵守国家法律,最大限度地减少环境影响,远离具有高度保护价值的地区(例如黑猩猩密度较高的区域),并尊重工人和森林居民的权利。 跨国公司 Congolaise Industrielle des Bois (CIB) 在桑加河畔的伐木城镇 Pokola 设有基地,在其 130 万公顷的巴亚卡森林中开展业务,该公司决定尝试获得 FSC 认证。

在我看来,无论是否贴上 FSC 标签,该公司都可能会继续砍伐树木——这为保护俾格米人的权利和资源提供了难得而宝贵的机会。 在此之前,我曾研究过当弱势群体面临其领土内的开发项目前景时,如何实施“自由、事先和知情同意”原则,我成为热带森林信托基金(目前称为 Earthworm)的付费顾问,CIB 聘请该非政府组织来帮助其解决 FSC 认证中涉及的社会问题。 该信托基金委托我建立一个系统,俾格米人居住在 CIB 的特许权范围内,可以通过该系统决定是否允许在其领土内进行伐木。

当我与 CIB 的管理人员讨论非洲楝树的社会和经济意义时,他们担心与居住在其特许权范围内的约 10,000 名巴亚卡人发生冲突,这将排除获得 FSC 证书的可能性。 随后,在我和俾格米人以及伐木工作人员之间举行了紧张的会议,我担任调解人,但文化差异被证明是不可逾越的。 狩猎采集者在办公楼里感到非常不自在:打开门等看似简单的任务对他们来说都令人望而却步,更不用说理解议程和表格等更专业的任务了。 然而,在他们的营地里,埃梅卡和其他人解释说,只有新生的非洲楝树(树冠突出于树冠之上的那些)才能可靠地寄生毛毛虫。 巴亚卡人要求伐木工人保护这些树木,以及天然泉水、他们祖先的坟墓、神圣的树林、药用树木和其他一些重要的资源。

我向 CIB 的管理人员建议,他们支持巴亚卡人绘制这些地点的地图,令我欣慰的是,他们同意了。 英格丽在公共卫生领域工作,她设计了一套图标,以帮助巴亚卡治疗师阅读药品标签,以便在她与他们一起设立的移动药房中使用,以治疗蠕虫、疟疾和其他疾病。 这给了我一个想法。 通过与巴亚卡人和一家名为 Helveta 的私营软件公司合作,该公司正在开发用于追踪稀有材料(在本例中为硬木)供应链的工具,我们为配备 GPS 的手持计算机的触摸屏设计了一个图形界面。 巴亚卡人中的一个人会去部落想要保存的资源——比如,一棵新生的非洲楝树——只需触摸“毛毛虫”符号即可标记其位置。

标记有助于消除语言和文化障碍。 当他们将巴亚卡人绘制的地图与他们标记要砍伐的非洲楝树地图叠加时,伐木工人意识到他们仍然可以砍伐足够的树木来获得利润。 我与狩猎采集者和公司管理人员一起制定了一套程序(例如,在绘制地图的旅行中带上整个家庭,因为巴亚卡男人和女人重视不同的资源),以确定不同的巴亚卡群体允许伐木工人进入其森林的条款。 2006 年,CIB 成为刚果盆地第一家获得持久 FSC 认证的大型伐木公司,该地区其他公司后来也使用此模型作为其努力保护俾格米人权利以获得 FSC 认证的基础。

1997 年,巴亚卡儿童享受着由藤本植物制成的秋千。 森林提供了他们所有的玩具。 图片来源: 尼科·刘易斯

伐木工人、偷猎者、自然资源保护主义者

随着岁月的流逝,我眼睁睁地看着这些努力瓦解。 工作人员工作过度,开始了一个缓慢但不可阻挡的侵蚀程序的过程——绕过繁琐的义务(例如,在绘制地图的旅行中只带一名巴亚卡男人)或忽略设备的 技术问题。 尽管如此,俾格米人标记的资源在很大程度上得到了保护。 然而,如果狩猎采集者——或者作为他们与外界的调解人的我——预见到伐木的一个关键附带影响,他们可能会拒绝同意。

以前,如果有人想进入森林,他们必须有俾格米向导,如果狩猎采集者不同意他们,他们就不会带他们去。 但是伐木道路网络使商业偷猎者——他们不是为了自己消费而狩猎,而是为了满足永不满足的国内和国际市场——能够进入原始地区,而俾格米人却无法控制他们。 他们利用新修的道路大量掠夺森林中的肉类,以供应城市消费者。 丛林肉贸易利润丰厚,以至于催生了组织严密的偷猎网络,通常由军队或警察官员等精英赞助商推动。 此外,随着伐木营地在森林深处涌现,它们吸引了来自森林边缘的班图族村民,他们前来为工人提供食物和其他服务。 由此产生的棚户区发展到每个棚户区都容纳了数百名定居者,其中许多人也开始狩猎丛林肉。

来自 WCS、世界自然基金会 (WWF) 和其他组织的沮丧的自然资源保护主义者通过雇用生态卫士小队来打击野生动物犯罪做出回应,但不经意间创建了他们无法控制的民兵组织。 许多警卫开始从森林中榨取财富,有时与偷猎网络合作,并且如果他们发现俾格米人携带野味,即使是合法狩猎的野味,他们也会殴打和折磨他们。 在人权组织在 2000 年代公开这些虐待行为后,自然资源保护组织通过鼓励地方政府将生态卫士纳入各自的林业部门,正式与生态卫士划清界限。 他们继续在财政和后勤方面为这些部队提供支持,但他们再也无法管束或解雇他们,从而降低了问责制。

大约在 2010 年,自然资源保护机构开始与伐木公司合作,在与保护区接壤的特许权范围内打击偷猎。 伐木工人对生态卫士进行审计,以了解逮捕人数和缉获的违禁品(如丛林肉)数量。 生态卫士无法对非法野生动物贸易的强大作恶者采取行动,他们开始攻击较软的目标:狩猎采集者和村民。 尽管当地人民在法律上被允许使用传统方法狩猎某些物种以维持生计,但实际上,生态卫士没收了所有肉类作为偷猎的证据,以证明恐吓、酷刑和殴打是正当的。

从 2007 年起,中国一直在刚果建设道路和其他基础设施,以换取采矿和其他权利,这使问题更加恶化。 数百名中国工人抵达进行道路建设——这一涌入与大象偷猎的大幅增加同时发生。 伐木工人修建的道路与中国承包商修建的国道相连,从而建立了一个高效的象牙和丛林肉运输网络。

正如联合国土著人民权利问题特别报告员维多利亚·陶里-科尔普斯和其他人所描述的那样,野生动物保护者通过加倍强调“堡垒式保护”来应对加速的偷猎。 WCS、世界自然基金会和其他组织通过将现有国家公园连接成跨境“保护景观”(例如占地 75 万公顷的桑加三国保护区,其中包括努瓦巴莱-恩多基国家公园)来扩大现有国家公园的规模。 开发机构和自然资源保护组织经常与采掘业合作,在未经当地人民同意的情况下,继续在刚果盆地构想新的保护区。 今年三月,联合国开发计划署的调查人员报告说,刚果西北部的巴卡俾格米人指控世界自然基金会监管的生态卫士“滥施暴力、羞辱和恐吓”,这些生态卫士正在将他们从拟议的梅索克贾国家公园边界内驱逐出去。 研究人员指控说:“因此,巴卡人的传统狩猎活动正在被定为犯罪。”

恐惧、饥饿和酒精

几乎所有森林都被划分为保护公园和伐木特许权区,俾格米人在那里因狩猎和采集而受到迫害,巴亚卡人再也无法茁壮成长或维持他们以森林为基础的身份。 “哦,那太好了,太好了!人人有蜂蜜!野生山药……多得你都拿不动!”埃梅卡残疾的哥哥蒙根巴在 2013 年说。 “现在一切都结束了,一切都结束了!现在只有悲伤!我们太饿了。恐惧,太恐惧了!孩子们害怕进入森林。” 一位 45 岁的祖母 Maindja 解释说:“如果我们走在森林里,就会被生态卫士抓走。 这就是为什么我们不再把身体放在森林里的原因。 现在我们只是待在村庄里,而不是森林营地。 因此,祖先的生活方式的智慧就消失了。”

由于害怕像以前那样在森林中扎营,并且迫于经济需要,许多巴亚卡人徘徊在伐木营地或农业村庄周围,寻求做农活、杂工和家政帮工的工作。 大多数男人都感到太害怕而不敢再去狩猎。 因为男人的文化和社会价值在历史上一直取决于他们带回肉来养家糊口——而他们现在无法做到这一点——他们的自尊心已经崩溃。 许多男人转而做边缘劳动,而且经常只获得非法蒸馏的酒精作为报酬,他们已经变成了酒鬼,随之而来的是所有心理、社会和经济问题。 许多巴亚卡妇女遭受家庭虐待,而那些居住在伐木营地周围的妇女经常受到外来者的性剥削。

从俾格米人的角度来看,他们的森林已被转变为一系列植物和动物资产,这些资产被外来者掠夺,以神秘的方式牟利。 可持续发展的逻辑——通过向采掘业开放森林来满足全球对资源的需求,同时用军事化的保护区来抵消破坏——完全让他们摸不着头脑。 伐木工人将他们持续的砍伐行为辩解为一种发展形式,但其好处很少惠及森林居民。 自然资源保护主义者指出,伐木、道路和市场压力对濒危物种造成的危害,以此来证明对狩猎采集者实施严厉的狩猎限制以及生态卫士的虐待行为是正当的。 但在俾格米人的经历中,大象、豹子、大猩猩和黑猩猩在他们的森林中很常见——而它们目前的稀缺直接源于外来者的存在。

他们说得有道理。 苏格兰斯特灵大学的菲奥娜·迈塞尔斯和她的同事在 2013 年估计,刚果盆地的大象数量已下降到本世纪初的三分之一多一点。 西部低地大猩猩的数量也急剧减少。 美国鱼类和野生动物管理局报告称,每年约有 500 万吨野生动物从这些森林中被开采出来,导致当地物种灭绝。 根据联合国环境规划署的数据,到 2010 年,刚果民主共和国(刚果共和国的邻国)许多国家公园中 80% 的大型哺乳动物已经消失。

狩猎采集者与自然资源保护主义者之间的脱节最终源于他们相互冲突的哲学。 对于巴亚卡人来说,丰足是事物的自然状态,它通过在所有在场者之间公平分享来确保。 森林是一个有知觉的生命,他们通过禁忌、仪式、歌曲和舞蹈与森林保持着相互关怀和支持的社会关系。 直到最近,该地区遇到的动物种类繁多,证明了这种森林管理方法的长期成功。 相比之下,自然资源保护主义者和发展专家代表着一个全球经济体系,该体系将自然客观化,鼓励将其转化为商品,并允许精英阶层主导关于资源分配的决策,从而导致物种变得稀缺。

一种新的范式

然而,在世界各地,一种新的保护范式正在生根发芽。 研究人员、活动家和来自主流社会的其他人正在认识到,当地社区是大自然的主要保护者,并正在寻求帮助他们。 尽管埃梅卡和其他人帮助我设计的地图绘制概念最终未能拯救俾格米人的生活方式,但它在制度和技术挑战较少的地方——例如,腐败较少、民主程度更高、治理更强的地方,或移动电话网络接入更好的地方——被证明更为成功。

我在刚果盆地的经历最终促成了伦敦大学学院的 ExCiteS 研究小组的成立。 从那时起,我们开发了 Sapelli,一个可修改的智能手机应用程序,用于收集有关重要资源、偷猎者活动和其他变量的信息; Geokey,一个数据存储系统; Community Maps,用于使用适当的背景查看数据; 以及一种基于土著和其他社区确定的关注和需求与他们共同设计项目的方法。 这些工具通过收集数据、监测变化和挑战、确定如何应对它们以及与外部人员合作以实现其目标,来帮助当地人民管理资源。

2019 年,在伐木城镇 Pokola 附近的桑加河上,锯好的木材和原木堆放 (1) 起来,准备顺流而下。 在其他地方,一辆装满木材的卡车 (2) 等待渡轮穿越桑加河。 刚果森林向世界各地出口硬木。 图片来源: 尼科·刘易斯

使用这些设备,纳米比亚的 Ju/'hoan San 人正在记录他们的非 San 邻居非法驱赶牛群到他们保护区的水坑,这些水坑被他们狩猎的野生动物使用,同时还在密切关注他们的种群数量。 在肯尼亚,马赛马拉的马赛人担心他们使用的野生药用植物日益稀缺。 为了了解是什么损害了它们,他们记录了 123 种药用植物,其中 52% 是健康且未受损害的。 事实证明,游客营地的数量激增是造成其余损害的主要原因。 马赛人现在正在将该项目扩展到毛森林综合体。 最棒的是,哥本哈根大学的一个小组与柬埔寨的 Prey Lang 社区合作,制止非法伐木。 志愿者通过手机进行交流,追踪非法伐木者,成群结队地包围他们,用 Sapelli 拍摄他们的活动并对其进行地理标记,并没收他们的链锯。 在当地管理人员的支持下,他们能够制止所有未经授权的伐木行为。

这些努力的基础是,世界许多地方之所以生物多样性丰富,是因为在这些地方生活了数百年或数千年的社区,而不是尽管有这些社区。 当地人民也是环境最热心的捍卫者——因为当环境退化时,他们损失最大。

当我在 2019 年 12 月最后一次访问刚果时,埃梅卡给我捎了一个信息,要转达给《大众科学》的读者:“我们是森林的守护者。我们一直在这里,照顾着森林。自从时间开始,我们就猎杀动物,而它们一直都在那里供养我们。我们猎杀动物是为了养活我们的孩子。我们不耕种!我们不捕鱼!但是现在生态卫士阻止我们;他们禁止我们进入我们的森林……我们希望我们的孩子不必走远就能找到动物——就在我们居住的地方附近,就像以前一样,当我们照顾森林时那样。但是我们的世界已经被破坏了。这是一个大问题。我们想要过得好。人们啊,解决这个问题,这样我们才能重拾快乐!”