软体动物是杰出的建筑师。它们建造的房屋可以保护柔软的身体免受掠食者和自然环境的侵害——这些贝壳具有非凡的强度、耐久性和美观性。许多贝壳都有着极其复杂的形状——对数螺线装饰着分形棘刺或其他装饰物,所有这些都以近乎完美的数学规律执行。然而,软体动物当然不懂数学。研究人员一直在思考,这些不起眼的生物是如何如此精确地产生如此复杂的图案的?

100多年来,科学家们已经认识到,细胞、组织和器官必须对支配其他类型物质的物理力做出反应。但在20世纪的大部分时间里,生物学家专注于理解遗传密码如何指导生物模式的形成,以及弄清楚这些模式如何发挥作用。然而,近几十年来,研究人员已开始将基于物理学的数学建模应用于有关生物形态的问题。我们自己在过去几年中沿着这些思路进行的工作,已经对贝壳如何获得其华丽结构产生了有趣的见解。

利用微分几何(一门研究曲线和曲面的数学学科)的工具,我们已经确定,贝壳的复杂形状源于软体动物在建造家园时遵循的几个简单规则。这些规则与贝壳生长过程中产生的力学力相互作用,从而产生无数的图案变化。我们的发现有助于解释,为何像棘刺这样的拜占庭式特征在如此多的腹足纲动物谱系中独立进化出来,腹足纲动物构成了最大的软体动物类群。这些生物无需经历相同的基因变化即可获得相似的装饰,因为物理定律完成了大部分工作。

支持科学新闻业

如果您喜欢这篇文章,请考虑支持我们屡获殊荣的新闻业,方式是 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保关于塑造我们当今世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

建造规则

建造贝壳的任务落在软体动物的外套膜上。这种薄而柔软的器官在贝壳的开口或壳口处分泌一层又一层的富含碳酸钙的物质。它只需要遵循三个基本规则即可形成蜗牛及其近亲腹足纲动物贝壳中常见的螺旋形。第一个规则是扩张:通过均匀地沉积比上次更多的材料,软体动物在每次迭代时都会创建一个稍大的开口。这个过程从一个初始圆生成一个锥体。第二个规则是旋转:通过在壳口的一侧沉积稍多的材料,软体动物实现该壳口的完全旋转,从一个初始圆构建一个甜甜圈形状或环面。第三个规则是扭曲:软体动物旋转沉积点。仅遵循扩张和旋转操作,您将得到一个平面螺旋贝壳,如鹦鹉螺的贝壳。加上扭曲步骤,结果就是数学家描述的非平面螺旋贝壳。

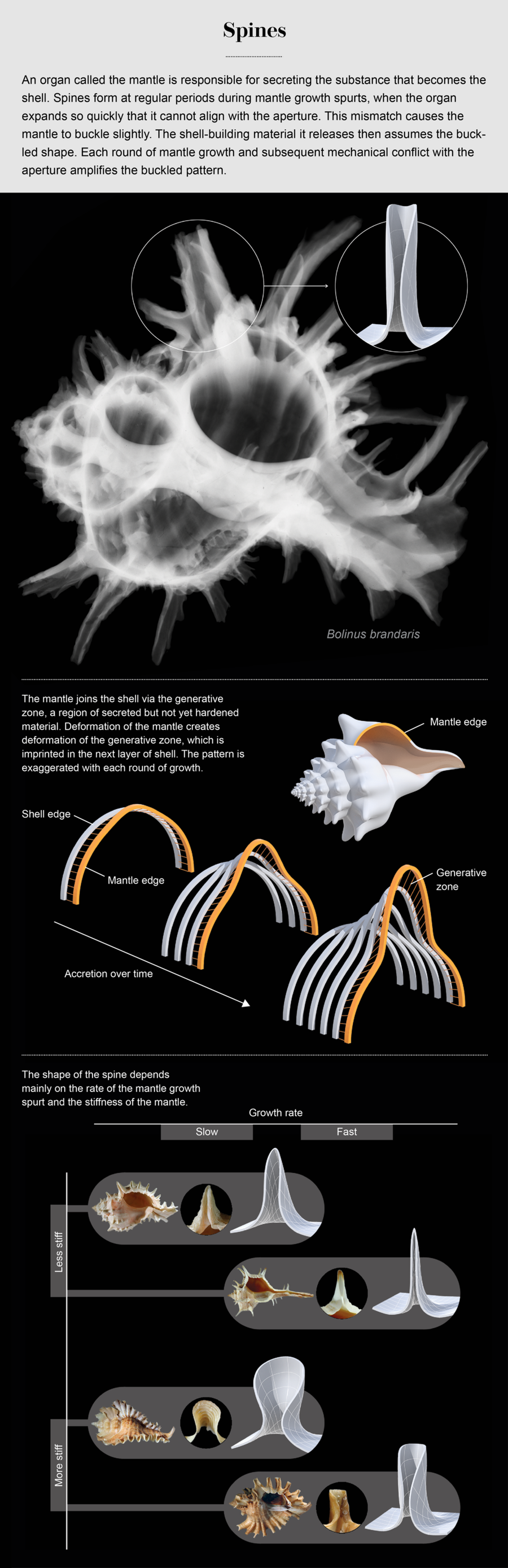

对于一些贝壳建造者来说,这就是故事的结局,一个人们想要的光滑而优雅的家。对于另一些贝壳建造者来说,一些装饰是必要的。为了理解棘刺等装饰物是如何形成的,我们必须检查贝壳生长过程中产生的力。贝壳分泌过程围绕着一个有趣的力学系统展开。外套膜通过所谓的生成区附着在贝壳上,生成区是分泌但尚未钙化的材料区域。外套膜和贝壳之间的这种相互作用中存在着图案形成的可能性。外套膜和壳口之间的任何不匹配都会对外套膜组织产生物理应力。如果外套膜对于开口来说太小,它将不得不拉伸以附着到开口上。如果外套膜太大,它将不得不压缩以适应。如果生成区由于这些应力而变形,则外套膜在该阶段分泌的新材料将呈现变形形状,并在贝壳中永久凝固,从而进一步影响下一步生长中的外套膜。本质上,如果贝壳的生长速度与生长的软体动物的速度不完全相同,就会出现变形,从而产生我们认为是装饰的特征。

.png?w=900)

鸣谢:布莱恩·克里斯蒂设计(插图);本·布莱恩 Getty Images (鹦鹉螺); 尼克·维西 Getty Images (塔螺)

鸣谢:布莱恩·克里斯蒂设计(插图);尼克·维西 Getty Images (染料骨螺)

鸣谢:布莱恩·克里斯蒂设计

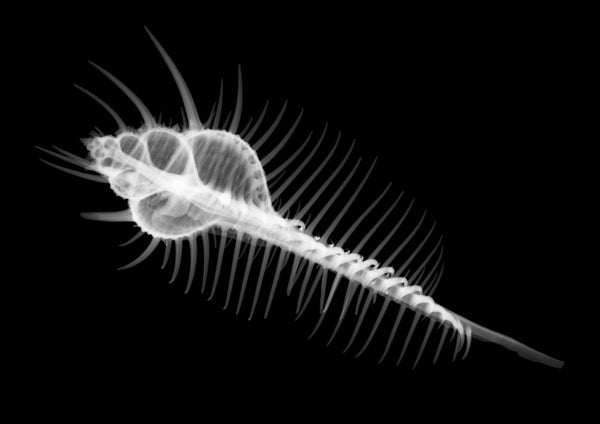

棘刺构成最突出的装饰,通常以与贝壳壳口成直角的角度突出,并且通常延伸到贝壳表面之外数厘米。这些突起形成于外套膜经历生长突增的规律时期。在生长突增期间,外套膜发育得如此之快,以至于它具有过长的长度,并且无法与壳口对齐。这种不匹配导致外套膜略微弯曲。它分泌的材料呈现弯曲形状。到下一个增量时,外套膜已经进一步生长,并且再次超过壳口,这具有放大弯曲图案的效果。我们推断,这种重复的生长和力学相互作用过程产生了成排的棘刺,其精确图案主要由生长突增的速率和外套膜的刚度决定。

为了验证这个想法,我们开发了一个数学模型,模拟外套膜在每次迭代时都在进化的基础上生长。当我们使用模型中典型的生长和材料特性进行实验时,出现了各种各样的棘刺图案,类似于在真实贝壳中观察到的形式,证实了我们的假设。

这座老房子

棘刺并不是软体动物可能添加到贝壳上的唯一装饰。另一种类型的图案可以在菊石的贝壳上找到,菊石是一类已灭绝的软体动物,与今天的头足纲动物(鹦鹉螺、章鱼及其近亲)有关。菊石统治海洋长达 3.35 亿年,大约在 6500 万年前消失。它们化石遗骸的丰富性,以及它们形式的多样性和明显的快速进化,使它们成为研究最多的化石无脊椎动物类群之一。

除了平面-对数螺旋形之外,菊石贝壳最引人注目的特征是与贝壳边缘平行的规则肋状结构。这种装饰可能源于与产生棘刺的相同的力学冲突,但它是一种完全不同的图案。力是相同的,但它们作用的幅度和几何形状不同。

菊石的壳口基本上是圆形的。如果外套膜半径大于当前的壳口半径,则外套膜将被压缩,但不足以产生产生棘刺所需的弹性不稳定性程度。相反,压缩的外套膜向外推,并且下一个增量处的贝壳半径更大。但是,这种向外运动受到钙化生成区的阻碍,钙化生成区充当扭力弹簧,试图保持当前的贝壳方向。

我们推测,这两种相反力的作用是一个振荡系统:贝壳半径增加,减少压缩,但超调到张力状态;“拉伸”的外套膜然后向内拉以减小其拉伸力,再次超调到压缩状态。对这种“形态力学振荡器”的数学描述证实了我们的假设,产生了规则的肋状结构,其波长和振幅在软体动物的生长和发育过程中增加。这些数学预测与已知的菊石形式非常相似。

数学建模还预测,生长的软体动物的扩张速率(贝壳开口直径增加的速率)越大,其肋状结构越不明显。这些发现有助于解释观察到的壳口曲率增加与肋状图案增加相关的现象,这是一个古生物学家一个多世纪以来一直注意到的进化趋势。

扩张速率和肋状结构之间的这种关系也为软体动物进化中长期存在的谜题提供了一个简单的力学和几何解释:鹦鹉螺及其近亲(称为鹦鹉螺类)的贝壳自至少 2 亿年前以来基本上保持光滑,导致一些观察家认为该类群在那段时间内显然没有进化。事实上,今天幸存的少数鹦鹉螺类物种通常被描述为“活化石”。然而,我们的生物物理生长模型表明,鹦鹉螺类贝壳的光滑度仅仅是壳口快速扩张的力学结果。鹦鹉螺类的谱系可能比它们的贝壳形态所暗示的进化得更多,但由于缺乏古生物学家用来区分物种的独特装饰图案,它们的实际进化仍然很大程度上是隐藏的。

关于软体动物如何建造它们奇妙的住所,我们还有很多东西需要学习。在任何好的贝壳收藏中漫步一小段路程,都会发现许多科学家尚未解释的图案。例如,大约 90% 的腹足纲动物是“右旋”的,它们建造的贝壳以顺时针方向盘绕。只有 10% 向左弯曲。科学家们才刚刚开始探索导致这种右旋普遍性的机制。一些精美装饰的起源也同样未知,例如在骨螺科软体动物的许多物种中发现的分形状棘刺图案。此外,尽管我们知道环境因素会影响贝壳的生长速度,但这些变量对贝壳形状的影响尚不清楚。

由于这些以及其他仍然围绕着贝壳的谜团(贝壳是探索自然界模式形成更广泛问题的模型生物),我们还有很多工作要做。但是,对支配其发育的物理力的理解只会增加它们的魅力。