我独自一人坐在大型会议桌的首位,这时,一个略带熟悉的嗓音向我打招呼:“嘿,你一定是 Spiros!” 我转过身,看到好莱坞演员保罗·路德,脸上带着他著名的迷人微笑。他穿着运动服,正从某种超级英雄训练中回来。

几分钟后,他和一群电影界人士围坐在我身边。路德直奔主题:“当你缩小的时候,会发生什么酷炫的事情?” 我被请来担任漫威影业超级英雄电影《蚁人》的物理顾问,现在我必须给出答案。然而,我对缩小到蚂蚁大小的了解,实际上都来自九岁时看的《亲爱的,我把孩子缩小了!》。我有一瞬间想告诉他,他找错人了,但我绝不会让这个机会从指缝间溜走。我可能不太了解蚂蚁,但我对量子物理学略知一二。“当你缩小到量子尺度时,时间和空间的概念会失去其通常的意义,”我自信地回答道。察言观色,我可以看出这是他们最意想不到的答案。但他们被吸引住了。接下来的两个小时是我的时间,我将深入探讨量子力学的规则和怪异之处。

一天后,一位制片人给我发电子邮件:“嘿,当我们缩小到微观尺寸时,应该称之为进入什么地方?” 我回复道:“量子领域怎么样?” 五年后,在 2019 年,漫威的复仇者联盟进入量子领域并及时回到过去拯救宇宙。突然之间,成为量子物理学专家似乎非常酷。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保未来能够继续讲述关于塑造我们当今世界的发现和想法的具有影响力的故事。

我并非一直对物理学或漫画英雄感兴趣。在大学里,我主修数学和计算机科学,夏天都在试图预测一维 DNA 序列如何折叠成三维蛋白质。直到研究生院,我才上了第一门超出大学基础要求的物理课。我在加州大学戴维斯分校的博士生导师决定让我选修研究生级别的量子力学,我别无选择,只能服从。在第一天课上,当我们拿到一份一页的本科水平评估测试时,我交回了试卷,上面写着我的名字,旁边还有一个笑脸。尽管如此,我还是坚持了下来,于 2008 年 6 月毕业,获得了应用数学博士学位,重点是数学物理和量子信息论。三个月后,我收拾好东西,搬到原子弹的诞生地新墨西哥州洛斯阿拉莫斯,在洛斯阿拉莫斯国家实验室担任博士后职位。当时我并不知道,在接下来的一年里,我将深入量子领域。这就是我在那里发现的故事,以及我如何回到漫威讲述这个故事。

有趣的事情

这一切都始于一个简单的问题。

我在洛斯阿拉莫斯的导师马修·黑斯廷斯,一位冉冉升起的新星,也是物理学界最敏锐的头脑之一,在一家寿司店对面坐着,这时他提出了那个决定命运的问题:“对于你在实验室的博士后研究,你想从热身开始,还是想研究一些有趣的东西?” 我没有要求进一步澄清,就回答说:“我想研究一些有趣的东西。” 他似乎对我的回答感到满意。那天晚些时候,他给我发了一个链接,指向普林斯顿大学教授、数学物理学界泰斗迈克尔·艾森曼维护的13 个物理学未解问题列表。我要研究的是该列表中的第二个问题,数学物理学家约瑟夫·阿夫龙和鲁迪·赛勒提出的问题:“为什么霍尔电导是量子化的?”

图片来源:Lucy Reading-Ikkanda

你可能会想,什么是霍尔电导?量子化又是什么意思?我当时也有同样的疑问。除了第三个问题——标题神秘地称为“指数和维度”——之外,列表上的所有问题都没有标上“已解决!”。点击进去后,我发现实际上只是部分解决。然而,其中一个部分突破在 2006 年获得了数学领域的最高荣誉之一菲尔兹奖,而另一个突破则在四年后获得了该奖项。在这种情况下,很明显,我被委以解决的问题绝非寻常。我仔细考虑了一下,我是否能在一年内解决这样一个问题。时间限制的原因是,数学或物理学的博士后职位通常为期两年。在第一年结束时,如果你做了出色的研究,你可以申请顶尖大学的终身教职职位。如果你的研究不错,但不够出色,你可以申请第二个博士后职位,或者寻找竞争性较低的终身教职职位。如果你在第一年后一无所获,那么华尔街永远敞开大门。

尽管如此,现在退缩,甚至不尝试解决这个问题,这个想法还是很难接受。对于一个在希腊雅典郊外的小镇斯帕塔长大的人来说,怀揣远大的梦想是不寻常的。我的父亲在我长大的房子里长大。他踢足球,打架斗殴。当他最终从高中辍学时,他的父亲在当地的杂货店为他提供了一个职位。我的父亲拒绝了。尽管是辍学生,但他有抱负。他在当地的房地产中介实习,学习了土地买卖的诀窍。后来,在母亲的坚持下,他回到学校拿到了 GED 证书。再后来,当我的哥哥尼科斯把他的小学一年级成绩单带回家时,当父亲意识到他的儿子是个好学生时,他高兴得哭了。尼科斯和我后来都参加了国际数学奥林匹克竞赛,这是每年每个国家六名高中生才能获得的荣誉。然后,尼科斯、我和我的弟弟马里奥斯一个接一个地离开雅典的高中,去马萨诸塞州剑桥的麻省理工学院上大学——这对任何家庭来说都是罕见的成就,更不用说一个经济条件一般的家庭了,这证明了我的父母的伟大。我认为,如果他们能创造奇迹,也许我也能。因此,在 2008 年秋天,我开始研究第二个问题,目标是,正如列表所说,“构建整数量子霍尔效应的理论,该理论解释了霍尔电导的量子化,使其也适用于热力学极限下相互作用的电子。”

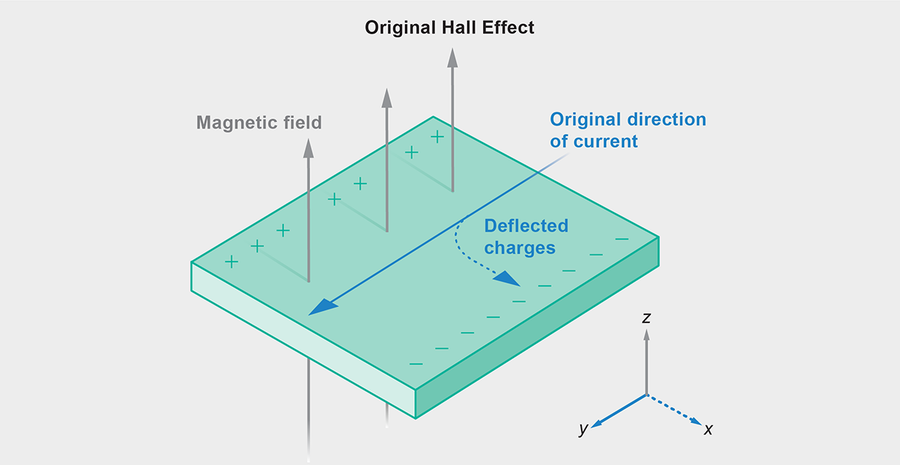

整数量子霍尔效应有着悠久的历史。最初的霍尔效应是约翰·霍普金斯大学的学生埃德温·H·霍尔于 1879 年发现的。年轻的霍尔决定挑战电磁学之父詹姆斯·克拉克·麦克斯韦提出的一个论断。在麦克斯韦 1873 年出版的《电磁学论》中,他自信地宣称,在磁场存在的情况下,电流通过的导电材料会弯曲,这是因为磁力作用于材料,而不是作用于电流。麦克斯韦得出结论:“当恒定的磁力作用于系统时……电流的分布将与没有磁力作用时相同。” 为了验证这个想法,霍尔将电流穿过放置在垂直于其表面的磁场中的薄金箔,并注意到他的检流计(一种用于检测小电流的仪器)记录到了电流,这意味着电压(电势)的方向垂直于电流的原始路径。他得出结论,磁场正在将电流中的电子推向导体的边缘,永久地改变了它们在材料表面的分布。麦克斯韦错了。这种沿着导体边缘意外的电荷积累被称为霍尔电压。

图片来源:Lucy Reading-Ikkanda

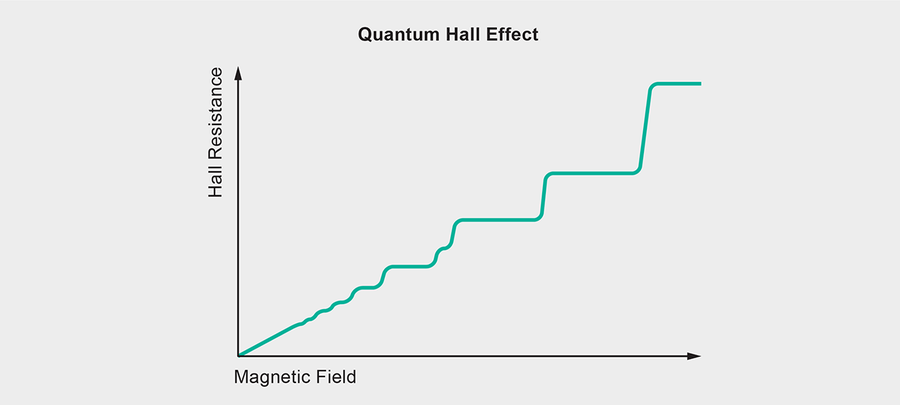

量子霍尔效应是近一个世纪后,即 1980 年 2 月 5 日,在法国格勒诺布尔,由德国实验物理学家克劳斯·冯·克利钦首次观察到的。他的目标是在超低温和高磁场下更仔细地研究霍尔效应。他正在寻找某些二维半导体中与预期效应的微小偏差,这些半导体是所有现代晶体管的基础材料。特别是,他试图测量霍尔电阻,这是一个与霍尔电压成正比的量。他观察到的现象令人震惊:霍尔电阻是量子化的!让我解释一下。随着磁场强度的增加,材料边缘之间的电阻会保持完全相同,直到磁场足够高。然后,电阻会跳到一个新值,而不是像霍尔最初观察到的那样稳步上升——当时所有已知的物理学都预测了这一点。更令人惊讶的是,霍尔电导(霍尔电阻的倒数)的值是精确的整数倍,这个量与精细结构常数密切相关,精细结构常数是描述基本带电粒子之间电磁相互作用强度的自然基本常数。整数量子霍尔效应由此诞生。

图片来源:Lucy Reading-Ikkanda

冯·克利钦的发现是卓越的,尤其因为精细结构常数本应描述量子领域的各个方面,这些方面对于任何宏观现象(如霍尔电导)来说都过于精细,无法探测,更不用说以惊人的精度定义。然而,霍尔电导不仅捕捉到了量子物理学微观世界的本质方面,而且还以令人难以置信的轻松方式做到了这一点。霍尔电阻的整数平台与实验中使用的大小、纯度甚至特定类型的半导体材料的变化无关。这就像一个由万亿亿电子组成的交响乐团,跨越广阔的原子距离保持着它们的集体量子音调,而无需指挥大师,更令人惊讶的是,它们不受物理学原理的限制,而物理学原理数十亿年来一直将量子领域与宏观世界的入侵者隔离开来。

量子领域的大门在那一天被打开了——一扇许多人认为不存在的宏观大门。1985 年,在发现五年后,冯·克利钦被授予诺贝尔物理学奖。他的发现将带来进一步的突破,在 1998 年,又有三项诺贝尔奖分别授予两位实验学家(霍斯特·施特默和丹尼尔·崔)和一位理论家(罗伯特·劳夫林),以表彰他们发现电子在强磁场中共同作用可以形成新型“粒子”,其电荷仅仅是电子电荷的一小部分,这种现象现在被称为分数量子霍尔效应。

劳夫林量子泵

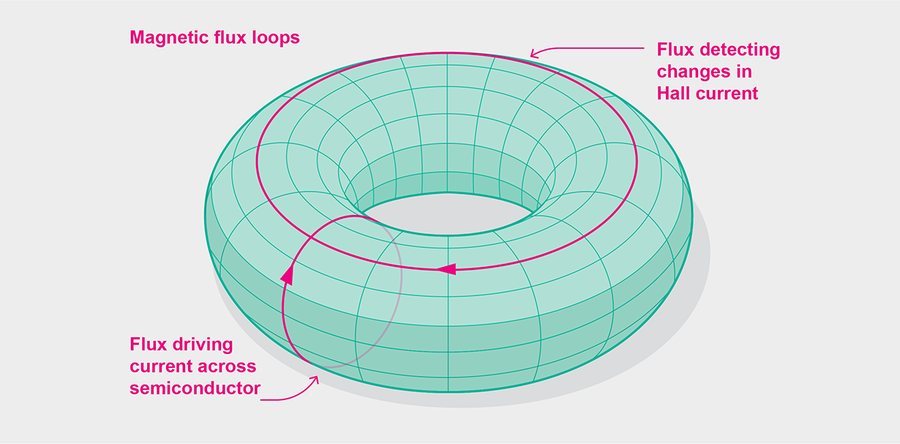

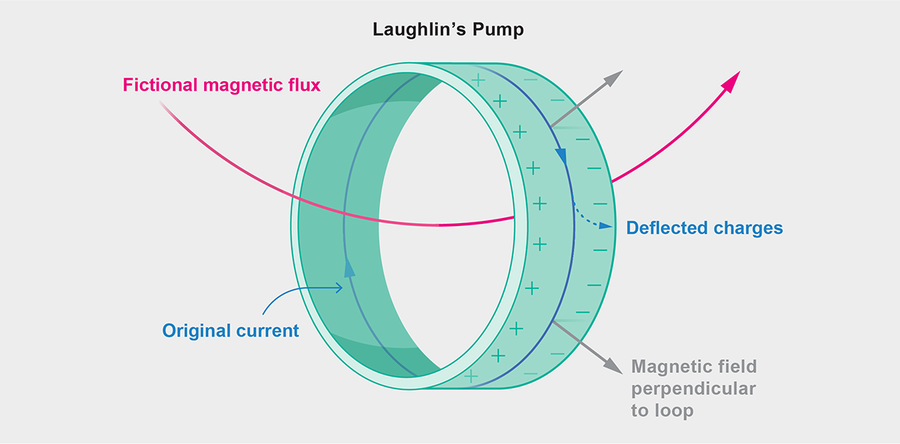

劳夫林是最早尝试解释量子霍尔效应的物理学家之一。1981 年,他提出了一个绝妙的思想实验——一个对原始实验的理想化模拟,为理解它提供了一个数学隐喻。劳夫林想象电子沿着具有平坦边缘的导电环路运动,就像结婚戒指一样。磁场垂直于环路表面,但劳夫林增加了一条虚构的磁力线——称为磁通量——像手指穿过戒指一样穿过环路中间。增加虚构的磁通量会感应出绕环路运行的电流,从而引入经典霍尔效应中存在的纵向电流。这个过程被称为劳夫林量子泵,每次虚构的磁通量增加一个“通量量子”时,就会完成一个循环——通量量子定义为 h/e,其中 h 是普朗克常数,e 是电子电荷。

图片来源:Lucy Reading-Ikkanda

在每个循环之后,由于一种称为规范不变性的现象,量子系统会返回到其原始状态。劳夫林认为,这种重置意味着霍尔电导是量子化的,量子化为等于量子泵移动的电子数量的整数。太棒了!唉,有一个问题。霍尔电导是在量子泵的许多循环中实验测量的(并取平均值)。由于劳夫林(正确地)假设该系统由量子力学描述,因此无法保证每个循环都会转移相同数量的电子。正如阿夫龙和赛勒后来与他们的合作者丹尼尔·奥萨奇写道:“只有在经典力学中,先前状态的精确再现才能保证先前测量结果的再现。在量子力学中,再现系统的状态并不一定再现测量结果。因此,仅凭规范不变性无法得出量子泵的每个循环中转移的电子数量相同的结论。” 物理学家需要一套新的想法来证明,几个循环中转移的电子的平均数量也是一个整数。

受劳夫林论证的启发,接下来尝试解释霍尔电导量子化的方法都严重依赖于绝热演化的概念。绝热演化是一个物理过程,旨在捕捉系统在外部参数变化时始终保持在最低能量状态的演化。当系统的谱隙——使其跃迁到激发态所需的能量——变小时,绝热演化会减速,以防止系统跨越到激发态。劳夫林的原始论证使用这个概念将量子霍尔效应数学建模为量子霍尔系统的电子态在虚构磁通量增加下的绝热演化。

坚不可摧的橡皮泥

为了更深入地研究量子霍尔效应,物理学家转向了数学的一个分支,称为拓扑学。拓扑学是一种思考形状基本本质的方式——即使形状连续变形也不会改变的属性。想象一下一种坚不可摧且无法粘合自身的橡皮泥。你可以通过将立方体的锐利边缘和角变圆,将其变成一个球,但你不能将其变成一个甜甜圈。后一种变换将需要要么在立方体上戳一个洞,要么拉伸并将其粘合到自身上。从这个意义上说,立方体和甜甜圈是拓扑结构上不同的形状,但立方体和球在拓扑结构上是相同的(尽管它们在几何上都是不同的)。拓扑学在 1895 年被形式化,但在 20 世纪 50 年代和 60 年代之前很少与物理学相互作用。

事实上,理解拓扑学在量子霍尔效应中的作用的最初努力被认为非常重要,以至于在 2016 年,理论物理学家戴维·索利斯和 F·邓肯·M·霍尔丹因这项工作获得了诺贝尔奖。特别是,索利斯和他的合作者扩展了劳夫林的论证,表明霍尔电导平均而言是量子化的。由于一个虚构通量不足以证明量子化,他们提出了第二个虚构通量。在新的思想实验中,一个通量在半导体中感应出电流,另一个通量检测量子泵循环之间电流的变化。这种情况模拟了在不同初始条件下劳夫林量子泵的循环。额外的虚构通量产生的绝热演化起到了对劳夫林量子泵的多个循环进行平均的作用,并表明平均霍尔电导是量子化的。

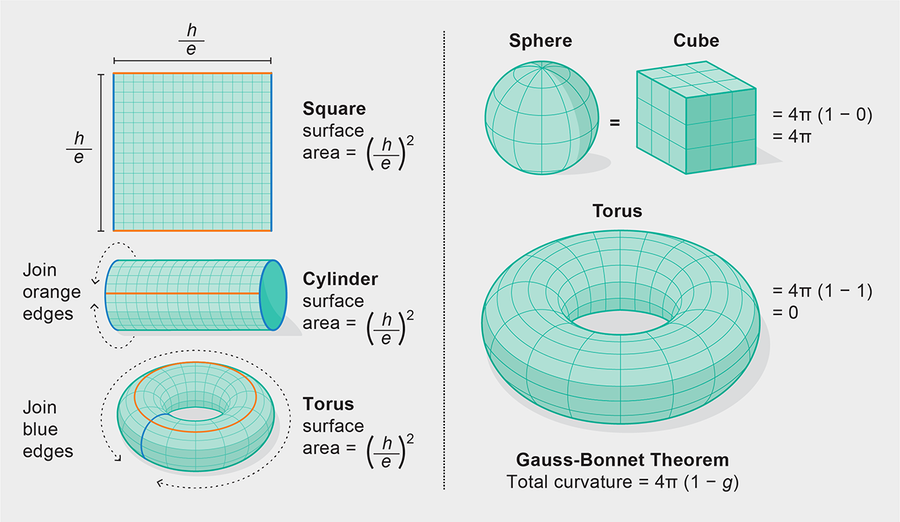

大约在同一时间,加州理工学院的数学物理学家巴里·西蒙注意到,绝热演化在霍尔电导和由两个虚构磁通量生成的二维相空间的局部曲率之间形成了一座数学桥梁。这种局部曲率被称为贝里曲率,以其发现者数学物理学家迈克尔·贝里命名。特别是,西蒙证明霍尔电导等于 h/2π 乘以该相空间原点处的局部曲率。这意义重大。1848 年的一项著名的数学结果——高斯-博内定理——宣布几何形状的总曲率是一个拓扑特征,而不是几何特征。换句话说,对于所有拓扑结构上等效且表面积相同的形状,三维形状的所有局部曲率之和是相同的。更令人兴奋的是,总曲率仅由 2π(2 − 2g) 给出,其中 g 是形状中孔的数量。

图片来源:Lucy Reading-Ikkanda

对我们最重要的是,几何学家陈省身对高斯-博内定理的现代推广表明,同样的结果适用于描述量子霍尔效应的二维相空间的总贝里曲率。该空间的贝里曲率现在由 2πC 给出,其中 C 表示一个称为第一陈数的整数。为了证明霍尔电导是量子化的,西蒙和他的合作者查看了整个相空间上电导的平均值,该平均值由 h/2π 乘以(总曲率)除以(表面积)给出。将 2πC 代入总曲率,将 (h/e)2 代入表面积,得到 C × e2/h。瞧。正如索利斯所证明的那样,平均霍尔电导是 e2/h 的整数倍。但有史以来第一次,e2/h 前面的整数被识别为“拓扑不变量”——一种如果你旋转或变形形状也不会改变的属性——因此结果不受量子霍尔效应物理装置中小的扰动和缺陷的影响。这是一个突破性的见解。

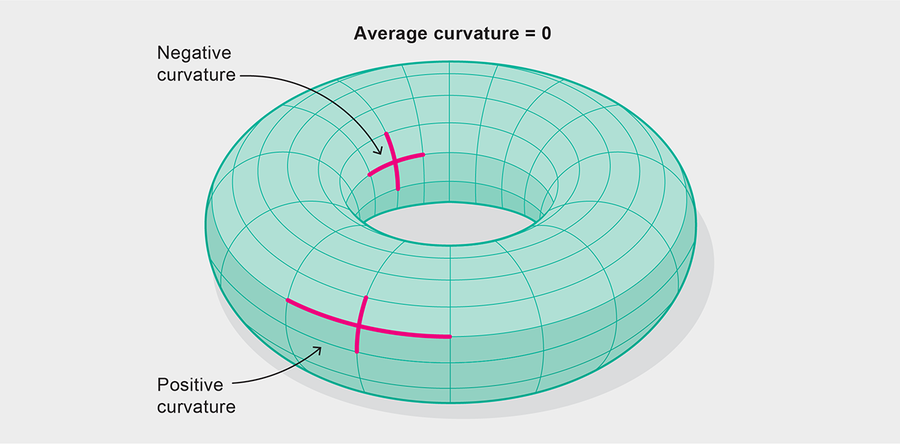

不幸的是,索利斯和西蒙上述论证的美妙之处被一个严重问题破坏了:实验学家测量的霍尔电导对应于二维相空间原点处的局部曲率,而不是整个空间上的平均曲率。为了理解为什么任意形状的局部曲率几乎永远不等于其平均曲率,请考虑一个环面。高斯-博内定理暗示,环面的平均曲率以及任何带有单个孔的形状的平均曲率都为零。但环面的局部曲率显然在表面上的大多数点上都不为零,并且可以取正值和负值。索利斯和他的合作者实际上试图解决这个问题,但问题仍然存在:如果不允许对劳夫林量子泵的所有可能的初始条件进行平均,为什么霍尔电导是量子化的?事实上,这就是我必须回答的问题。

图片来源:Lucy Reading-Ikkanda

绝望感

我迈入量子霍尔效应之谜的第一步本应受到索利斯本人撰写的一本书的启发:《非相对论物理学中的拓扑量子数》。在收到马特寄来的这本书几周后,我确定我没有理解其中任何物理学背景所需的知识。我把这本书锁在书桌抽屉里,把钥匙收了起来。然而,这本书的简单存在却让我感到绝望。如果我无法理解这本书的内容,我如何在解决问题方面取得任何进展?那时候,我是一张白纸。

当然,我可以选择向马特寻求帮助。他可以教我需要知道的东西。见鬼,我们甚至可以密切合作解决这个问题。但在我到达洛斯阿拉莫斯大约一两个月后,马特告诉我他要离开实验室了。由于求职面试占据了他大部分时间,我几乎看不到他。几个月后,当他被微软在加利福尼亚州圣巴巴拉的 Q 站聘用时,我与他的互动几乎完全结束了。我们为数不多的几次会面,让我确信马特给我洛斯阿拉莫斯的博士后职位是一个严重的错误。他会说话,而我只能记住零星的几个词语组合。他重复的短语之一是“准绝热延拓”,这是一个我不熟悉的概念。更让我沮丧的是,这个术语似乎没有出现在当时关于量子霍尔效应的大量文献中的任何地方。

在没有太多其他线索的情况下,我做了我这一代每个年轻科学家都会做的事情,在谷歌上搜索了“量子霍尔效应”和“准绝热延拓”(QAC)。第一个短语返回了数百篇研究论文,但我阅读其中任何一篇的运气都和阅读索利斯的书一样糟糕。然而,我从搜索中得到的一件事是,一个与量子霍尔效应相关的词不断出现:拓扑。当我在搜索中添加这个词时,首先弹出的是阿夫龙、奥萨奇和赛勒撰写的一篇文章,题为“从拓扑学的角度看量子霍尔效应”。这篇文章于 2003 年 8 月发表在《今日物理》杂志上,是为非专业物理学家撰写的。这篇文章写得非常清楚,它构成了我理解量子霍尔效应的基础。

与数百篇关于量子霍尔效应的文章相反,我对准绝热延拓的搜索只返回了两个结果,都来自马特。第一篇论文是与理论物理学家文小刚合著的,是对 QAC 的介绍。第二篇论文除其他应用外,还包含一个关于使用 QAC 计算与分数量子霍尔效应相关的贝里曲率版本的简短章节。这是首次也是唯一一次尝试将 QAC 应用于任何类型的贝里曲率。我很高兴深入研究马特的论证。但我仍然需要理解 QAC 是关于什么的,以及它如何与绝热演化联系起来。所以我深入研究了第一篇论文,经过一个月的仔细研读,我觉得我对这项技术有了很好的掌握。QAC 被提出作为量子系统的演化,旨在保留其量子态的某些拓扑性质。相比之下,绝热演化更适合局部、几何性质,例如前面提到的贝里曲率。

下一个任务是弄清楚如何使用 QAC 计算贝里曲率。令我沮丧的是,我无法理解马特关于如何将这两个概念联系起来的简短论证。我决定从头开始重新创建这座桥梁(或至少是我自己版本的桥梁)。其想法是遵循西蒙的论证,将绝热演化与贝里曲率联系起来,同时偷偷地用 QAC 代替绝热演化。用一种演化代替另一种演化效果非常好,原因很简单:我可以证明 QAC 与绝热演化完全相同,只要满足以下特殊条件:在系统的整个演化过程中,基态和第一激发态之间的能量间隙必须保持在固定的正值之上,且与系统的大小无关。幸运的是,这个特殊条件恰好在二维相空间的原点附近得到满足。事实上,如果这个条件被违反,我可以证明霍尔电导不是量子化的。

在经历了将 QAC 与贝里曲率联系起来,从而与霍尔电导联系起来的练习之后,我将目光转向了下一个重大障碍:重新创建西蒙的论证,该论证将平均霍尔电导计算为一个不变的拓扑量,该拓扑量产生第一陈数。这不是一件容易的事。正如我所提到的,为了克服用 QAC 模拟绝热演化的初始问题,我利用了 QAC 完全跟踪绝热演化的事实,只要系统的基态和激发态之间存在足够大的谱隙。不幸的是,当我开始更深入地探索二维相空间(我需要计算其总曲率)时,关于谱隙的这个假设就失效了。事实上,这个假设非常强大,以至于到那时为止,所有尝试量化霍尔电导的方法都使用了它。换句话说,没有人认为在没有做出额外假设的情况下证明量子化是可能的。我也没有。当我在 2009 年春末最终联系马特,提出了一个利用关键假设的解决方案时,他对我说:“干得不错。但我认为你应该能够在没有它的情况下证明量子化。” 马特向我指出了一篇看似不相关的他的论文,题为“更高维度中的 Lieb-Schultz-Mattis”(LSM),他在其中为消除这个假设奠定了基础。

当我开始阅读 LSM 时,我感到了与尝试理解马特将 QAC 与贝里曲率联系起来的尝试时相同的沮丧感。孤立地解读它将是一段漫长而艰苦的旅程。但在第二个命运的转折中,我的博士生导师布鲁诺·纳赫特加勒与他当时的博士后罗伯特·西姆斯合作发表了马特 LSM 论文的数学上严谨的版本,这被一些人认为是这样的。虽然大多数精彩的见解已经在马特的原始论文中,但布鲁诺的版本写得非常出色和透彻,以至于在一个月内,我对如何继续有了清晰的认识。我现在知道如何调整 LSM 论证的要素来克服第二个障碍:证明使用 QAC 而不是绝热演化计算的平均霍尔电导仍然是 e2/h 的整数倍。

最初的劳夫林量子泵论证使用绝热演化和规范不变性来推导出系统在一个循环后返回到原始状态,但它不适用于 QAC。主要问题是,在 QAC 下,在插入一个通量量子后,不再保证系统会在一个循环结束时最终处于相同的量子态。绝热演化通过禁止系统的最低能量态永远不被激发来实现这一壮举。另一方面,QAC 有它自己的想法。如果谱隙在科学家插入越来越多的磁通量的过程中降至临界值以下,QAC 会很乐意让系统跃迁到一个新的激发量子态,从而抛弃其低能量的过去。对我来说不幸的是,这意味着在一个劳夫林循环结束时,即使描述系统的动力学返回到其原始状态,系统本身的量子态也可能发生了显着变化。如果是这样,那么劳夫林和索利斯论证中的一个关键要素就会化为乌有。

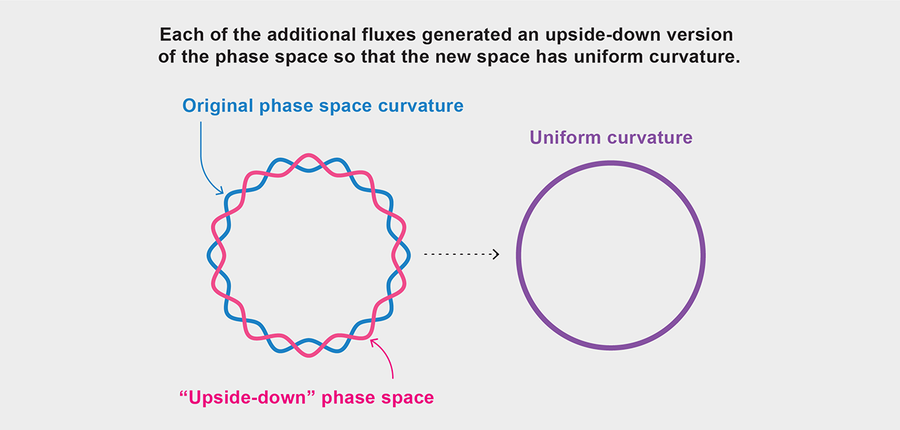

为了克服这个障碍,除了最初的两个虚构磁通量之外,我还需要引入另外两个虚构磁通量(总共四个),这使我能够将 QAC 下的演化转化为保证在一个循环结束时安全返回到原始基态的演化。这个技巧借鉴自马特的 LSM 论文,迫使系统的状态在围绕二维相空间边界的修改后的演化过程中保持完全相同的能量,即使该能量不再对应于系统的最低可能能量。换句话说,为了保证系统返回到其初始状态,人们只需要知道这两个状态具有相同的能量。系统的基态由该能量唯一指定这一事实解决了其余的问题。绝热演化坚持在整个演化过程中将系统保持在其最低能量态是过度的。更重要的是,正如我后来意识到的,坚持使用绝热演化来量化霍尔电导也是近二十年来进展停滞不前的原因。

图片来源:Lucy Reading-Ikkanda

到现在我已经感到筋疲力尽。但主要的障碍终于出现在眼前。我到目前为止所完成的一切,都只是以一种巧妙的方式展示了索利斯、西蒙和他们的合作者已经证明的东西:平均霍尔电导确实以e2/h的整数倍量子化。 看起来,我似乎在消除困扰着解释整数量子霍尔效应之谜的平均假设方面没有取得任何进展。 除了一个微小的细节:由QAC生成的二维相空间具有近乎完美的均匀贝里曲率。 换句话说,真实的霍尔电导,即对应于二维相空间原点附近微小区域的贝里曲率的那个,等于总磁通空间上的平均曲率。 由于后者是著名的量子化的,因此实际的霍尔电导也是量子化的。 Quod erat demonstrandum——Q.E.D.(拉丁文:证明完毕)。

这最后的理论障碍花费了数月不安的白天和不眠的夜晚才得以跨越。 我几乎放弃了好几次才达到目标。 在一段特别黑暗的时期,我告诉我妈妈,我不确定我是否想醒来迎接第二天早晨。 以典型的希腊方式,她回应道:“如果你做任何蠢事,我会飞过去,用我自己的双手掐死你。” 沉浸在过度分析的世界中,我需要这样一句荒谬的话来把我拉回现实。 我在2009年11月完成了证明,与马特分享了它,他很快添加了一个章节,说明如何将该结果扩展到解释分数量子霍尔效应,然后将其发布到网上。 我们又花了五年时间才得以发表这项成果,又过了四年,数学物理学界才完全消化它。 2018年2月25日,我打开了迈克尔·艾森曼发来的一封电子邮件——一封我等待了八年才收到的信。 信中写道:

亲爱的马特和斯皮罗斯,

数学物理开放问题网页现在更新了声明,声明由约西·阿夫龙和鲁迪·塞勒提出的IQHE问题已在你们的合作工作中得到解决。

我在此感谢你们的贡献,并祝贺你们取得的成就。 很高兴注意到,在其中报告进展的两个问题中,每一次进步都来自于深刻的新见解和新工具。 解决问题者名单是一份名副其实的荣誉榜。

我们最初提出的根本谜团是,为什么一个微观的量子现象会宏观地显现出来。 然而,我们发现的是,自然界最基本的常数之一是超越我们有限理解的全局秩序的反映——无限与无限小的交流。 尽管我们专注于量子霍尔效应背后的理论,但在过去三十年中,它所激发的实验努力同样令人兴奋,甚至更加激动人心。 对二维量子霍尔系统之外的拓扑物态的研究正在为大规模、容错量子计算等技术铺平道路。 来自科罗拉多大学博尔德分校的安娜·玛丽亚·雷伊实验室等机构令人印象深刻的成果,甚至正在解决关于时间本质的根本问题。

这段经历也教会了我一个宝贵的教训:我的自我价值与我人生的成功无关。 与我母亲的那次命运攸关的通话发生在我完成解决方案的三个月前。 我并没有在短短几个月内变成数学天才。 但我通过将问题分解成我可以理解的简单部分来取得进展。 为了做到这一点,我需要接受自己大部分时间都感到无能为力。 如果没有我的父母对我这个人的信任,无论我是否足够优秀来解决这个问题,我都可能在终点线前放弃。 如果我那样做了,这个问题可能仍然无法解决,漫威的复仇者联盟将不得不找到一种比通过宏观入口跳入量子领域更不科学的方式来拯救宇宙。