1859年,在本杂志创刊14年后,查尔斯·达尔文出版了有史以来最重要的科学著作。《物种起源》彻底改变了社会对自然世界的理解。达尔文挑战了维多利亚时代的教条,他认为物种不是一成不变的,不是由上帝专门创造的。相反,地球上的生命,以其令人眼花缭乱的多样性,是通过从共同祖先那里继承下来,并通过自然选择进行修改而进化而来的。然而,尽管达尔文对蚂蚁和犰狳、蝙蝠和藤壶的起源有着卓越的见解,但有一个物种在这本伟大的著作中被明显地忽略了:他自己。对于智人,达尔文只在这本书倒数第三页中顺便提了一下,他腼腆地指出,“光将会照耀人类的起源和历史。” 就这些。这就是他关于这个星球上最重要的物种的曙光所写的一切。

这并不是因为达尔文认为人类在某种程度上可以免于进化。十二年后,他出版了一本书专门讨论这个问题,《人类的由来》。在书中,他解释说,在他早期的论文中讨论人类只会进一步使读者对他激进的观点产生偏见。然而,即使在这部后来的作品中,他对人类起源本身也几乎没有什么可说的,而是专注于从比较解剖学、胚胎学和行为学角度论证,像所有物种一样,人类也进化了。问题在于,几乎没有任何人类化石记录可以提供人类早期存在阶段的证据。乔治·华盛顿大学的古人类学家伯纳德·伍德说,那时,“你唯一知道的就是你可以推理的东西。”

值得称赞的是,达尔文根据他所掌握的信息,对我们人类进行了敏锐的观察,并对我们的古代过去做出了预测。他认为,所有活着的人类都属于一个物种,其所有“种族”都起源于同一个祖先。他指出人类与非洲猿类在解剖学上的相似之处,得出结论,黑猩猩和大猩猩是人类现存最亲近的亲戚。鉴于这种关系,他认为,早期人类祖先可能生活在非洲。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您将帮助确保有关塑造我们当今世界的发现和思想的具有影响力的故事的未来。

伍德说,从那时起,“证据就进来了。” 在过去的一个半世纪里,科学证实了达尔文的预测,并拼凑出了我们起源的详细叙述。古人类学家已经发现了过去七百万年间的化石人科动物(包括智人及其已灭绝的亲属)。这项非凡的记录表明,人科动物确实起源于非洲,在那里它们从四足猿类进化成今天这种直立行走、手指灵巧、大脑发达的生物。

而大约占据了人类进化时间一半的考古记录,记录了他们文化的演变——从早期对简单石器的实验到符号、歌曲和故事的发明——并绘制了我们祖先在全球的足迹。化石和人工制品表明,在我们谱系进化的绝大部分时期里,地球上同时存在着多个人科动物物种。对现代和古代 DNA 的研究产生了惊人的见解,揭示了当它们相遇时发生了什么。

尼安德特人是化石记录中最早被识别出的已灭绝人科动物物种,也是最早产生古代 DNA 的物种。图片来源:哈维尔·特鲁埃巴/科学来源

我们现在理解,人类的故事远比古代学者设想的复杂得多。我们史前史中整洁的陈词滥调在证据的重压下崩溃了:没有连接猿类和人类的单一缺失环节,没有朝着预定目标稳步前进的步伐。我们的故事是复杂、混乱和随机的。然而,它仍然可以被达尔文的进化论所容纳,事实上也进一步验证了这一框架。

这并不是说科学家们已经完全搞清楚了。许多问题仍然存在。但是,虽然人类的起源曾经是达尔文宏大思想中一个令人不安的推测,但现在它已成为进化变革力量的最佳例证之一。

我们人类是奇怪的生物。我们用两条腿直立行走,拥有超大的大脑,我们发明工具来满足我们的各种需求,用符号来表达自己,并且我们已经征服了地球的每一个角落。几个世纪以来,科学家们一直试图解释我们是如何形成的,以及我们在自然世界中的位置。

这项探索常常被种族主义意识形态扭曲。想想达尔文重磅理论诞生之前的时代。在 1830 年代,当年轻的达尔文乘坐小猎犬号进行他意义重大的航行时,一场运动正在进行,以宣传全球各地不同现代人类群体——种族——拥有不同起源的观点。为了建立多源论的案例(该理论的名称),费城的塞缪尔·莫顿等科学家收集了来自世界各地的人们的头骨,并测量了它们的尺寸和形状,错误地认为这些属性是智力的代表。当他们将标本从优等排列到劣等时,欧洲人理所当然地名列前茅,而非洲人则垫底。“有一种为政治和权力结构提供科学依据的愿望,”堪萨斯大学的人类学遗传学家詹妮弗·拉夫说。“这是为奴隶制和殖民主义服务的科学。”

尽管达尔文的著作坚定地站在一源论一边——所有人类都拥有共同祖先的观点——但它仍然被盗用以支持种族优越论。例如,社会达尔文主义错误地将达尔文关于自然选择中生存斗争的观点应用于人类社会,为社会不公和压迫提供了伪科学的合理化。达尔文本人并不赞同这种观点。事实上,据他的传记作者艾德里安·德斯蒙德和詹姆斯·摩尔称,他对奴隶制的反对可能一直是他研究议程的驱动力。

到 1871 年达尔文出版《人类的由来》时,由于英国生物学家托马斯·亨利·赫胥黎和苏格兰地质学家查尔斯·莱尔在 1860 年代出版的书籍,人类是从与猿类共同的祖先进化而来的观点已经在科学界获得了认可。尽管如此,支持这一主张的化石证据仍然很少。科学界唯一已知的人科动物化石是在欧洲遗址发现的几具几万年前的遗骸。有些是智人;另一些最终将被认为是另一个但非常密切相关的物种,尼安德特人。这意味着,在世界的某个地方,存在着更像猿类的人类祖先的化石,等待着被发现。但是,达尔文和赫胥黎之前的建议,即这些祖先将在非洲被发现,遭到了学者的抵制,他们认为亚洲是人类更文明的诞生地,并强调了人类与亚洲长臂猿之间的相似之处。

因此,当第一块比欧洲发现的化石更古老、更原始的人科动物化石出现时,它不是来自非洲,而是来自亚洲,这也许不足为奇。1891 年,荷兰解剖学家欧仁·杜布瓦在印度尼西亚爪哇岛上发现了遗骸,他认为这些遗骸属于长期以来人们一直在寻找的猿类和人类之间的缺失环节。这一发现,他将其命名为直立猿人,促使人们进一步努力将人类的根源追溯到亚洲。(我们现在知道,杜布瓦的化石距今已有 70 万至 100 万年的历史,属于一种比猿类更像人类的人科动物,直立人。)

二十年后,搜索转向了欧洲。1912 年,业余考古学家查尔斯·道森报告说,他在英国东萨塞克斯郡皮尔当遗址附近的一个古代砾石坑中发现了一个头骨,其颅骨像人类,下颌骨像猿类。“皮尔当人”,这个标本的昵称,是缺失环节的主要竞争者,直到 1953 年它被揭露为现代人头骨与猩猩下颌骨的欺诈性配对。

皮尔当如此诱惑学者们,让他们认为欧洲是人类起源地,以至于他们几乎忽略了在非洲发现的一个真正古老的人科动物,它甚至比杜布瓦发现的那个还要古老、更像猿类。1925 年,在达尔文去世 43 年后,解剖学家雷蒙德·达特发表了一篇论文,描述了在南非汤恩发现的一块化石,该化石具有猿类的大脑壳和人类般的牙齿。达特将这块化石——一块年轻人的头骨,现在已知大约有 280 万年的历史——命名为非洲南方古猿,“来自非洲的南方猿”。但是,科学界花了将近 20 年的时间才接受达特的论点,即所谓的汤恩儿童具有重要意义:这块化石将人类与非洲猿类联系起来。

自那时以来,关于人类非洲起源的证据不断积累。所有早于 210 万年的人科动物痕迹——现在已经有很多——都来自非洲大陆。

即使化石发现证明了达尔文关于人类诞生地的观点是正确的,但我们出现的模式仍然难以捉摸。达尔文本人将进化描述为一个分支过程,其中祖先物种分裂成两个或多个后代物种。但是,一种将自然分层组织的悠久传统——一种可以追溯到柏拉图和亚里士多德的“存在巨链”的传统——仍然盛行,从而产生了我们的进化以线性方式从简单到复杂、从原始到现代展开的观念。从 1882 年《笨拙杂志年鉴》中的一幅漫画,展示了从蚯蚓到达尔文的演变过程,到 1965 年时代生活图书《早期人类》中出现的标志性“猴子变人”插图,并被称为“进步的行军”,流行的图像反映并强化了这种想法。

然而,从过去一个世纪从世界各地回收的大量化石和人工制品中,古人类学家现在可以重建一些人类进化的时间和模式。这些发现清楚地表明,这种单线式方案不再站得住脚。进化不会稳步朝着预定的目标前进。许多人科动物标本不属于我们直接的祖先谱系,而是属于人类的旁支——最终灭绝的进化实验。

从一开始,我们定义的特征就不是齐步进化的,而是零敲碎打地进化而来的。以我们的运动方式为例。智人是人类学家所说的专性两足动物——我们的身体结构是为了在地面上用两条腿行走而设计的。如果需要,我们可以爬树,但我们已经失去了其他灵长类动物适应树栖生活的身体特征。已知最古老的人科动物的碎片化石——来自乍得的乍得沙赫人、来自肯尼亚的图根原人和来自埃塞俄比亚的卡达巴地猿——表明我们的最早祖先大约在 700 万到 550 万年前出现。尽管它们在许多方面都像猿类,但所有这些都表现出与用两条腿而不是四条腿行走相关的特征。例如,在乍得沙赫人中,脊髓穿过的头骨底部的孔具有向前的位置,表明直立姿势。因此,两足步态可能是将人科动物与祖先猿类区分开来的最早特征之一。

然而,我们的祖先似乎在首次进化出用两条腿行走的能力后,仍然保留了数百万年树栖运动所需的特征。南方古猿阿法种生活在东非,从 385 万年前到 295 万年前,以 1974 年发现的被称为露西的骨骼而闻名,它是一种能干的两足动物。但它有长而强壮的手臂和弯曲的手指——这些特征与爬树有关。又过了一百万年,现代肢体比例才进化出来,让人科动物开始致力于地面生活,从非洲早期的直立人(有时称为匠人)开始。

大脑的进化时间表截然不同。在人类进化的过程中,大脑的体积增加了两倍多。然而,将南方古猿阿法种的大脑壳与更古老的乍得沙赫人的大脑壳进行比较,表明在人类进化的最初几百万年中,几乎没有发生任何增长。事实上,大部分扩张发生在过去两百万年中,这可能是由一个反馈循环促成的,在这个循环中,技术的进步——石器等——使人科动物能够获得更有营养的食物,如肉类,这可以为更大、因此能量需求更大的大脑提供燃料,而大脑反过来又可以构想出更好的技术,等等。大脑的形状和结构的转变伴随着这些增长,更多的空间分配给了语言和远程规划等高级认知功能所在的区域。

这种人科动物进化的镶嵌模式,即不同身体部位以不同速度进化,产生了一些令人惊讶的生物。例如,来自南非的南方古猿源泉种,可追溯到 198 万年前,它有一只像人类的手,连接着猿类的手臂,一个大的产道,但大脑很小,以及一块高级的踝骨,连接着一块原始的脚跟骨。

有时,进化甚至会倒退。当检查人科动物化石时,很难辨别该物种是从早期祖先那里保留了小脑体积等原始特征,还是失去了该特征然后重新进化出来。但是,弗洛勒斯人(Homo floresiensis)的奇怪案例很可能就是后者的一个例子。这个人类家族的成员最近在 5 万年前还生活在印度尼西亚的弗洛勒斯岛上,但在许多方面看起来都像我们属的一些创始成员,他们生活在 200 多万年前。弗洛勒斯人不仅身材矮小,而且对于人属来说,它的大脑也异常微小,大约只有黑猩猩的大小。科学家们最好的猜测是,这个物种起源于一个体格更强壮、大脑更发达的人属物种,该物种被困在弗洛勒斯岛上,并进化出矮小的体型,以适应其岛屿家园上有限的食物资源。通过这样做,弗洛勒斯人似乎逆转了研究人员曾经认为的人属进化的一个决定性趋势:大脑的不可阻挡的扩张。然而,尽管大脑很小,弗洛勒斯人仍然设法制造石器,捕猎动物作为食物,并在火上烹饪。

更增加了我们故事的复杂性的是,现在已经清楚,在人类进化的大部分时间里,地球上同时存在着多个人科动物物种。例如,在 360 万年前到 330 万年前之间,至少有四种人科动物生活在非洲。亚利桑那州立大学人类起源研究所的古人类学家约翰尼斯·海尔-塞拉西及其同事在埃塞俄比亚阿法尔地区的沃兰索-米勒地区发现了其中两种人科动物——南方古猿阿法种和南方古猿德伊雷梅达种——以及可能存在的第三种生物(仅从一块独特的化石脚印中得知)的遗骸。它们是如何设法共享这片土地的,是当前调查的主题。“如果资源充足,或者它们开发了生态系统的不同部分,竞争物种就可以共存,”海尔-塞拉西说。

后来,在大约 270 万年前到 120 万年前之间,我们人属的代表——大脑发达、使用工具、下巴和牙齿精致的人科动物——与人类的一个截然不同的分支共同生活在南部和东部非洲的草原上。人属旁系群(Paranthropus)的成员,这些人科动物有巨大的牙齿和下巴、张开的颧骨和头顶的嵴,这些嵴固定着强大的咀嚼肌肉。这里的共存情况已得到更好的理解:虽然人属似乎已经进化到开发各种植物和动物作为食物,但人属旁系群专门加工坚韧的纤维植物性食物。

智人也与其他类型的人类重叠。当我们的物种在 30 万年前在非洲进化时,其他几种人科动物也在地球上漫游。有些,例如欧亚大陆身材矮壮的尼安德特人,是非常亲近的亲戚。另一些,包括南非的纳莱迪人和印度尼西亚的直立人,则属于在遥远的过去与我们分道扬镳的谱系。即使在最近的 5 万年前,人科动物的多样性也是普遍规律,尼安德特人、来自亚洲的神秘丹尼索瓦人、矮小的弗洛勒斯人和另一种小型人科动物——来自菲律宾的吕宋人——都广泛存在。

这些发现使人类进化的图景比支配我们生命观的线性叙述有趣得多。但它们也提出了一个挥之不去的问题:智人是如何最终成为曾经枝繁叶茂的进化灌木丛中唯一幸存的树枝的?

以下是该案例的事实。我们从摩洛哥杰贝尔·伊尔胡德遗址发现的化石中得知,我们的物种至少在 315,000 年前起源于非洲。大约在 20 万年前,它开始向非洲以外的地方进军,并在 4 万年前在整个欧亚大陆确立了自己的地位。智人殖民的一些地方被其他人科动物物种占据。最终,其他人都消失了。大约在 3 万到 1.5 万年前,随着欧洲尼安德特人和亚洲丹尼索瓦人的灭绝,智人成为了世界上唯一的物种。

研究人员通常将我们物种的成功归因于卓越的认知能力。尽管尼安德特人的大脑实际上比我们的大脑略大,但考古记录似乎表明,只有智人创造了专门的工具并使用了符号,这表明他们具有语言能力。人们可能会认为,智人凭借更敏锐的远见、更好的技术、更灵活的觅食策略和更大的社会网络来应对困难时期而胜出。或者,一些研究人员提出,也许智人对其竞争对手发动了战争,直接将其消灭。

但是,最近的发现对这些情景提出了挑战。考古学家了解到,尼安德特人的技术远比以前认为的更加多样化和复杂。尼安德特人也制造珠宝和艺术品,用贝壳和动物牙齿制作吊坠,并在洞穴墙壁上绘制抽象符号。此外,他们可能不是我们唯一开化的亲属:来自爪哇的 50 万年前的雕刻贝壳表明,直立人也具有符号思维。如果古代人科动物拥有与智人相同的许多心智能力,那么为什么后者会胜出呢?

智人开始出现的条件可能发挥了作用。化石和考古数据表明,我们的物种在存在的最初几十万年中主要留在非洲。一些专家认为,在那里,它进化成一个由遍布非洲大陆的相互关联的亚群体组成的人群,这些亚群体在数千年间不断分裂和重新联合,从而实现了在孤立状态下进化一段时间,然后有机会进行杂交和文化交流。这种进化培养可能使智人成为一种特别适应性强的人科动物。但这并不是全部故事,正如我们现在从遗传学中了解到的那样。

DNA 分析彻底改变了人类进化的研究。将人类基因组与现存大型猿类的基因组进行比较,已经明确地表明,我们与黑猩猩和倭黑猩猩的亲缘关系最近,共享了近 99% 的 DNA。对全球现代人类种群的 DNA 进行的大规模研究阐明了现代人类变异的起源,推翻了几个世纪以来关于种族是具有不同起源的生物学上离散群体的观点。“从来没有纯粹的种群或种族,”拉夫说。现代人类变异是连续的,大多数变异存在于种群内部而不是种群之间——这是我们作为起源于非洲的物种的人口历史的产物,随着人口在全球范围内迁移,人口不断混合。

最近,古代 DNA 的研究为早期智人的世界以及当时其他人科动物仍在四处奔走的情况提供了新的视角。在 1990 年代后期,遗传学家开始从尼安德特人和早期智人化石中回收少量 DNA。最终,他们不仅成功地获得了尼安德特人和早期智人的完整基因组,还获得了丹尼索瓦人的完整基因组,丹尼索瓦人仅从西伯利亚和西藏的少量碎片化石中得知。通过将这些古代基因组与现代基因组进行比较,研究人员发现了我们自己的物种与其他物种杂交的证据。今天的人们携带着来自尼安德特人和丹尼索瓦人的 DNA,这是很久以前相遇的结果。其他研究发现了智人与来自非洲和亚洲的未知已灭绝人科动物杂交的证据,我们没有这些人科动物的化石,但它们的独特 DNA 仍然存在。

与其他人类物种交配可能有助于智人的成功。对从雀类到橡树的各种生物的研究表明,与当地物种杂交可以通过赋予它们有用的基因来帮助殖民物种在新环境中蓬勃发展。尽管科学家们尚未弄清楚今天人们从已灭绝的人科动物那里携带的大部分基因的功能,但他们已经查明了一些基因,结果令人着迷。例如,尼安德特人给了智人免疫基因,这可能帮助我们的物种抵御了在欧亚大陆遇到的新型病原体,而丹尼索瓦人贡献了一个帮助人们适应高海拔地区的基因。智人可能是最后站立的人科动物,但它从其已灭绝的表亲那里获得了一个优势。

与以往相比,科学家们拥有更多关于人类起源难题的碎片,但现在的难题比以前理解的要大得多。许多空白仍然存在,有些可能永远无法弥合。以我们为什么进化出如此庞大的大脑的问题为例。现代人类的大脑重约 1400 克,比我们体型的灵长类动物预期的大得多。“奇点在于它为什么有趣——以及为什么它在科学上无法回答,”伍德观察到。一些专家认为,人科动物的大脑膨胀是因为它们适应了潮湿和干燥条件之间的气候波动,以及其他解释。但是,伍德说,试图回答关于我们独特特征进化的“为什么”问题的问题在于,没有办法凭经验评估提出的解释:“没有反事实。我们无法回到三百万年前,而不改变气候。”

然而,其他谜团可能会通过进一步调查来揭开。例如,我们尚不知道人类和包括黑猩猩和倭黑猩猩在内的潘属的最后共同祖先是什么样的。基因组和化石数据表明,这两个谱系在 800 万到 1000 万年前分化——比已知最古老的人科动物生活的时间早了 300 万年——这意味着古人类学家可能遗漏了我们史前史的相当大一部分。而且他们几乎没有任何潘属的化石,潘属和我们一样,沿着自己的道路进化了很长时间。线索可能来自目前在莫桑比克中部进行的一个项目,牛津大学的苏珊娜·卡瓦略和伦·博贝及其同事正在那里寻找化石灵长类动物,包括人科动物,这些动物的沉积物比产生乍得沙赫人、图根原人和卡达巴地猿的沉积物更古老。

人类故事的后期阶段也充满了未知数。如果智人正在与它遇到的其他人科动物物种杂交,正如我们现在所知的那样,这些群体是否也在交流文化?智人是否可能向尼安德特人介绍了新的狩猎技术和艺术传统——或者反之亦然?从其他无法识别的化石甚至洞穴沉积物中检索古代 DNA 和蛋白质的新技术正在帮助研究人员确定哪些人科动物物种在关键考古遗址中活跃以及何时活跃。

人们想知道下一个发现将把我们在探索我们是谁以及我们来自哪里的道路上带向何方。我们可能已经找到了我们在自然界中的位置,找到了灌木丛中的树枝,但我们仍在寻找我们自己。毕竟,我们只是人类。

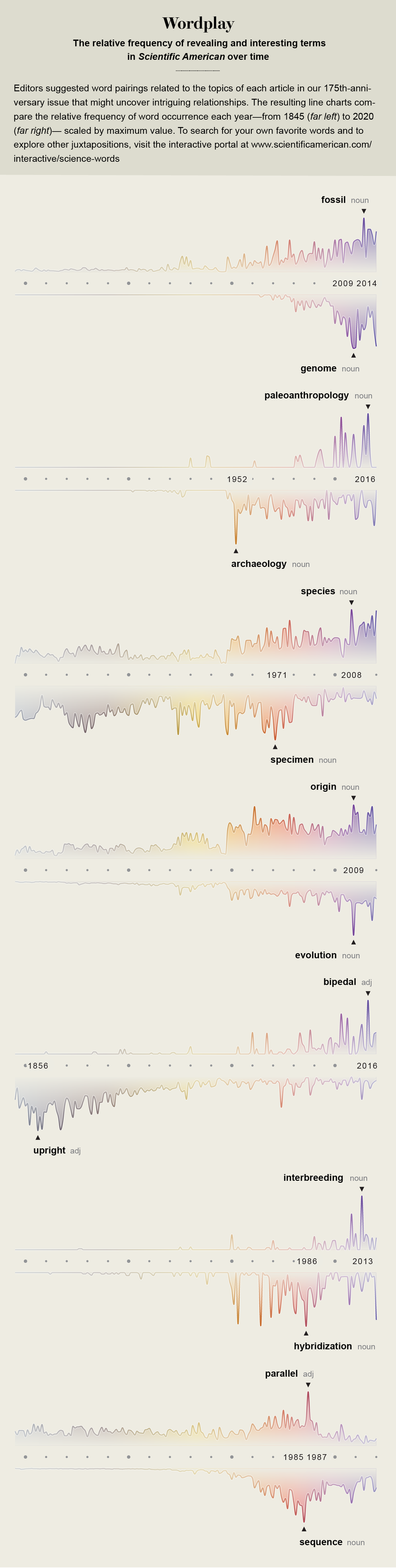

图片来源:莫里茨·斯特凡纳和克里斯蒂安·莱瑟 更多背景信息,请参阅“可视化《大众科学》175 年来的文字”