19世纪中期,一种手指大小的毛毛虫开始在美国东北部蔓延。随之而来的是关于致命中毒和对人具有攻击性的可怕报道。1869年7月,该地区各地的报纸都发布了关于这种昆虫的警告,报道称纽约州红溪镇的一名女孩在与这种生物“遭遇后,抽搐不止,最终死亡”。同年秋天,《雪城标准报》刊登了富勒医生的一篇报道,他收集到了一只特别巨大的标本。这位医生警告说,这种毛毛虫“像响尾蛇一样有毒”,并说他知道有三起死亡事件与它的毒液有关。

虽然番茄天蛾幼虫是一种贪婪的食客,可以在几天内吃光一株番茄植株,但事实上,它对人类是无害的。当富勒发表他那戏剧性的描述时,昆虫学家们已经知道这种昆虫是无害的几十年了,他的说法也受到了专家的广泛嘲笑。那么,为什么谣言会持续存在,即使真相唾手可得?人是社会学习者。我们的大部分信念都来自于我们信任的人(如老师、父母和朋友)的证词。这种知识的社会传播是文化和科学的核心。但正如番茄天蛾幼虫的故事向我们展示的那样,我们的这种能力存在一个巨大的漏洞:有时我们传播的想法是错误的。

近年来,知识的社会传播可能会让我们失望的方式已成为人们关注的焦点。在社交媒体网站上分享的虚假信息助长了错误信念的蔓延,关于从新冠肺炎疫情到选民欺诈,再到桑迪胡克小学枪击案是否是摆拍,以及疫苗是否安全等话题,都存在着广泛的误解。传播关于番茄天蛾幼虫恐惧的相同基本机制现在已经加强——并且在某些情况下导致了——公众对基本社会机构的深刻不信任。一个后果是,爆发了近几十年以来最大规模的麻疹疫情。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您将有助于确保有关塑造我们当今世界的发现和思想的具有影响力的故事能够拥有未来。

“虚假信息”在这里可能看起来用词不当。毕竟,当今许多最具破坏性的错误信念最初是由宣传和虚假信息行为驱动的,这些行为是蓄意欺骗且旨在造成伤害的。但虚假信息在社交媒体时代如此有效的部分原因在于,接触到虚假信息的人会在信任他们的朋友和同龄人之间广泛传播,并且无意误导任何人。社交媒体将虚假信息转化为误传。

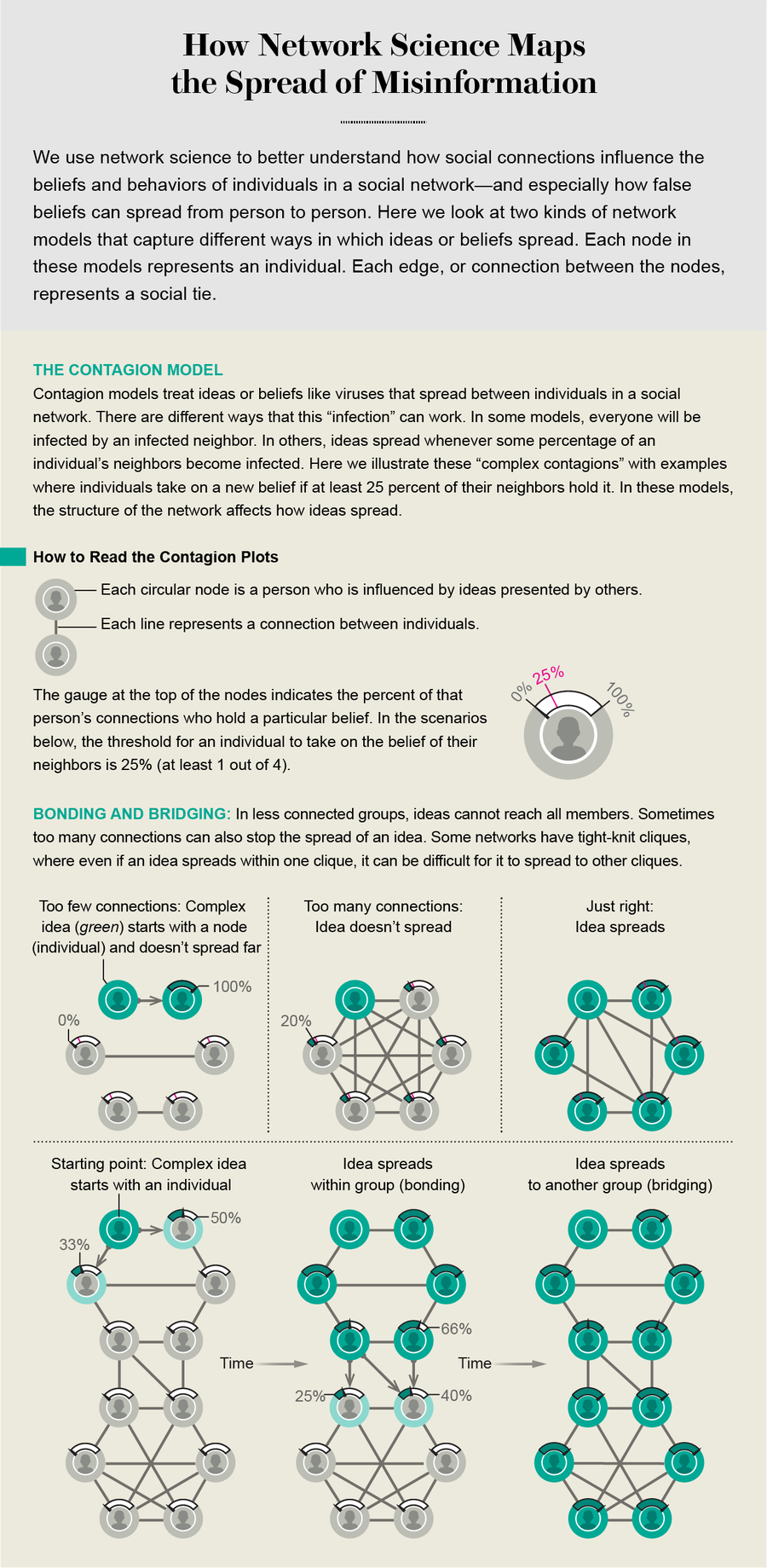

许多传播理论家和社会科学家试图通过将思想的传播建模为传染病来理解错误信念是如何持续存在的。采用数学模型包括使用计算机算法模拟人类社会互动的简化表示,然后研究这些模拟,以了解关于真实世界的一些信息。在传染病模型中,思想就像病毒一样在人与人之间传播。您从一个网络开始,该网络由节点(代表个体)和边(代表社会联系)组成。您在一个“思想”中播下一个想法,并观察在关于何时会发生传播的各种假设下,它是如何传播的。

传染病模型非常简单,但已被用来解释令人惊讶的行为模式,例如据报道在歌德的《少年维特之烦恼》于1774年出版后席卷欧洲的自杀流行病,或者1962年美国数十名纺织工人报告称被一种想象中的昆虫咬伤后出现恶心和麻木。它们还可以解释一些错误信念如何在互联网上传播。在2016年美国总统大选之前,一张年轻的唐纳德·特朗普的照片出现在Facebook上。照片中包含一段引言,据称引自1998年《人物》杂志的一次采访,内容是如果特朗普竞选总统,他会以共和党人的身份参选,因为该党由“最愚蠢的选民群体”组成。虽然尚不清楚“零号病人”是谁,但我们知道这个梗图在个人资料之间迅速传播。

这个梗图的真实性很快被评估和揭穿。事实核查网站Snopes报告称,这段引言早在2015年10月就被捏造出来了。但与番茄天蛾幼虫一样,这些传播真相的努力并没有改变谣言的传播方式。仅这张梗图的一个副本就被分享了超过50万次。随着新的个体在接下来的几年里分享它,他们的错误信念感染了看到这个梗图的朋友,而他们又将错误信念传递到了网络的新领域。

这就是为什么许多广泛传播的梗图似乎对事实核查和辟谣免疫的原因。每个分享特朗普梗图的人都只是信任了分享它的朋友,而不是自己去核实。如果没人费心去查找事实,那么把事实摆在那里是无济于事的。这里的问题似乎是懒惰或轻信——因此解决方案仅仅是更多的教育或更好的批判性思维技能。但这并不完全正确。有时,即使在每个人都非常努力地通过收集和分享证据来了解真相的社群中,错误信念仍然会持续存在和传播。在这些情况下,问题不是不加思考的信任。它比这更深层。

信任证据

在2020年11月被关闭之前,“停止强制疫苗接种”Facebook群组拥有数十万粉丝。其版主定期发布材料,这些材料被构造成社群的证据,证明疫苗是有害或无效的,包括新闻报道、科学论文和对知名疫苗怀疑论者的采访。在其他Facebook群组页面上,成千上万的忧心忡忡的父母询问和回答关于疫苗安全性的问题,经常分享支持反疫苗接种努力的科学论文和法律建议。这些在线社群的参与者非常关心疫苗是否有害,并积极尝试了解真相。然而,他们却得出了危险的错误结论。这是怎么发生的?

传染病模型不足以回答这个问题。相反,我们需要一个模型,它可以捕捉人们根据他们收集和分享的证据形成信念的情况。它还必须捕捉为什么这些人首先有动力去寻求真相。当涉及到健康话题时,根据错误信念采取行动可能会付出沉重的代价。如果疫苗是安全有效的(事实如此),而父母不接种疫苗,他们就会让自己的孩子和免疫功能低下的人面临不必要的风险。如果疫苗不安全,正如这些Facebook群组的参与者得出的结论那样,那么风险就会转向另一个方向。这意味着,弄清楚什么是真相,并据此采取行动,至关重要。

为了更好地理解我们研究中的这种行为,我们借鉴了所谓的网络认识论框架。它最初是由经济学家在20多年前开发的,用于研究社群中信念的社会传播。这种模型有两个部分:一个问题和一个个体(或“主体”)网络。问题涉及选择两个选项之一。这些选项可以是“接种疫苗”和“不接种疫苗”。在模型中,主体对哪个选项更好有信念。有些人认为疫苗接种是安全有效的,而另一些人则认为疫苗接种会导致自闭症。主体的信念会影响他们的行为——那些认为疫苗接种安全的人会选择接种疫苗。他们的行为反过来又会影响他们的信念。当主体接种疫苗并看到没有发生任何不好的事情时,他们就会更加确信疫苗接种确实是安全的。

图片来源:Jen Christiansen;来源:Nicky Case 的《大众的智慧和/或疯狂》

.png?w=900)

图片来源:Jen Christiansen;来源:《误传时代:错误信念如何传播》,作者:Cailin O’Connor 和 James Owen Weatherall。耶鲁大学出版社,2019年

模型的第二部分是一个代表社会联系的网络。主体不仅可以从自己的疫苗接种经验中学习,还可以从邻居的经验中学习。因此,个人的社群在决定他们最终形成的信念方面非常重要。

网络认识论框架捕捉到了传染病模型中缺失的一些基本特征:个体有意收集数据,分享数据,然后为错误的信念承担后果。这些发现教会了我们一些关于知识社会传播的重要教训。我们学到的第一件事是,合作优于单打独斗,因为面对这样问题的人很可能会过早地接受较差的理论。例如,他们可能会观察到一个孩子在接种疫苗后被诊断出患有自闭症,并得出疫苗不安全的结论。在一个社群中,人们的信念往往存在一些多样性。有些人测试一种行为;有些人测试另一种行为。这种多样性意味着通常会收集到足够的证据来形成良好的信念。

但即使是这种群体利益也不能保证主体能够了解真相。当然,真实的科学证据是概率性的。例如,一些不吸烟的人会患肺癌,而一些吸烟的人不会患肺癌。这意味着一些关于吸烟者的研究会发现与癌症没有关联。与此相关的是,虽然疫苗和自闭症之间实际上没有统计学联系,但一些接种疫苗的儿童会患上自闭症。因此,一些父母观察到他们的孩子在接种疫苗后出现了自闭症症状。这种具有误导性的证据链足以误导整个社群。

在这个模型的最基本版本中,社会影响意味着社群最终会达成共识。他们要么认为接种疫苗是安全的,要么认为接种疫苗是危险的。但这与我们在现实世界中看到的情况不符。在实际的社群中,我们看到的是两极分化——关于是否接种疫苗的根深蒂固的分歧。我们认为,基本模型缺少两个关键要素:社会信任和从众心理。

当个体将某些证据来源视为比其他来源更可靠时,社会信任对信念至关重要。这就是我们看到的反疫苗者更信任其社群中其他人分享的证据,而不是疾病控制与预防中心或其他医学研究小组提供的证据时的情况。这种不信任可能源于各种各样的事情,包括以前与医生的负面经历,或者担心医疗保健或政府机构不关心他们的最大利益。在某些情况下,考虑到医学研究人员和临床医生长期以来一直忽视患者(尤其是女性)提出的合理问题,这种不信任可能是合理的。

然而,最终的结果是,反疫苗者并没有从那些正在收集关于该主题的最佳证据的人那里学习。在模型版本中,如果个体不信任那些持有非常不同信念的人提供的证据,我们会发现社群变得两极分化,而那些信念较差的人未能学到更好的信念。

与此同时,从众心理是一种以与社群中其他人相同的方式行事的偏好。从众的冲动是人类心理的深刻组成部分,它会引导我们采取我们明知有害的行动。当我们在模型中加入从众心理时,我们看到的是持有错误信念的主体小团体的出现。原因是,与外界有联系的主体不会传递与他们群体信念相冲突的信息,这意味着该群体的许多成员永远无法了解真相。

从众心理可以帮助解释为什么疫苗怀疑论者倾向于聚集在某些社群中。南加州的一些私立学校和特许学校报告的疫苗接种率低至两位数。明尼阿波利斯的索马里移民和布鲁克林的东正教犹太人中的疫苗接种率也低得惊人——这两个社群都遭受了麻疹疫情的困扰。

针对疫苗怀疑论的干预措施需要对社会信任和从众心理都保持敏感。仅仅与怀疑论者分享新的证据可能不会有帮助,因为存在信任问题。并且,由于从众心理,说服受信任的社群成员公开支持疫苗接种可能很困难。最好的方法是找到与相关社群成员有足够共同之处的个体,以建立信任。例如,在布鲁克林,一位犹太教拉比可能是一位有效的疫苗大使,而在南加州,您可能需要让格温妮丝·帕特洛参与进来。

社会信任和从众心理可以帮助解释为什么两极分化的信念会在社交网络中出现。但至少在某些情况下,包括明尼苏达州索马里社群和纽约东正教犹太人社群,它们只是故事的一部分。这两个群体都是反疫苗者精心策划的虚假信息宣传活动的目标。

抗议者参加2015年反对加利福尼亚州SB277法案(禁止儿童疫苗接种的个人豁免)的集会。图片来源:Michael Macor/《旧金山纪事报》通过 Getty Images

影响力行动

我们如何投票、我们购买什么以及我们赞扬谁都取决于我们对世界的信念。因此,许多富有、强大的团体和个人都有兴趣塑造公众的信念——包括关于科学事实的信念。有一种幼稚的观点认为,当行业试图影响科学信念时,他们是通过收买腐败的科学家来实现的。也许有时会发生这种情况。但对历史案例的仔细研究表明,行业、民族国家和其他团体利用了更微妙——并且可以说更有效——的策略。保护我们自己免受这种操纵的第一步是了解这些运动是如何运作的。

一个经典的例子来自烟草业,它在20世纪50年代开发了新技术,以对抗日益增长的吸烟致死共识。在20世纪50年代和60年代,烟草研究所出版了一份名为《烟草与健康》的双月刊通讯,该通讯只报道表明烟草无害的科学研究,或强调烟草健康影响不确定性的研究。

这些小册子采用了我们所说的选择性分享。这种方法包括采用真实的、独立的科学研究,并通过仅展示支持首选立场的证据来对其进行筛选。使用早期描述的模型变体,我们认为选择性分享在塑造非科学家受众对科学事实的看法方面可能出奇地有效。换句话说,有动机的行为者可以利用真相的种子来制造不确定性的印象,甚至使人们相信虚假的主张。

选择性分享一直是反疫苗者策略的关键组成部分。在2018年纽约麻疹爆发之前,一个名为“家长教育和倡导儿童健康”(PEACH)的组织制作并分发了一本40页的小册子,题为《疫苗安全手册》。共享的信息——如果准确的话——是高度选择性的,侧重于少数表明疫苗相关风险的科学研究,而极少考虑许多发现疫苗安全的科学研究。

PEACH手册之所以特别有效,是因为它将选择性分享与修辞策略相结合。它通过表现出其社群成员身份(尽管它是以笔名出版的,但至少有一些作者是成员)并强调可能引起他们共鸣的担忧,从而与东正教犹太人建立了信任。它有选择地挑选了关于疫苗的事实,旨在让其特定受众感到反感;例如,它指出一些疫苗含有猪源明胶。无论是有意还是无意,这本小册子的设计方式都利用了社会信任和从众心理——这两种机制对于人类知识的创造至关重要。

更糟糕的是,宣传者不断开发出越来越复杂的方法来操纵公众信念。在过去的几年里,我们已经看到虚假信息传播者推出了新的方法来制造印象——特别是通过Twitter机器人、付费网络水军以及朋友帐户的黑客攻击或复制等社交媒体渠道——某些错误信念被广泛持有,包括您的朋友和与您认同的其他人。甚至PEACH的创建者也可能遇到了这种关于疫苗的合成言论。根据2018年《美国公共卫生杂志》上的一篇文章,此类虚假信息是由与俄罗斯影响力行动有关的帐户传播的,这些行动旨在扩大美国的不和谐并利用公共卫生问题作为武器。这种策略并非通过理性论证或证据来改变人们的想法,而仅仅是通过操纵知识和信念的社会传播。

虚假信息传播工作的复杂性(以及放大虚假信息传播的高度有针对性的虚假信息宣传活动)给民主提出了一个令人不安的问题。回到麻疹的例子,许多州的儿童可以以“个人信仰”为由免于强制接种疫苗。2015年,加利福尼亚州爆发了一场麻疹疫情,其源头可追溯到参观迪士尼乐园的未接种疫苗的儿童,这成为了一个引爆点。时任州长杰里·布朗签署了一项新法律SB277,取消了豁免。

疫苗怀疑论者立即提交了文件,要求将一项全民公决列入下一次州选票,以推翻该法律。如果他们成功获得365,880个签名(他们只获得了233,758个),那么关于父母是否应该能够以个人信仰为由选择不接种强制疫苗的问题将进行直接投票——投票结果将容易受到虚假信息宣传活动的影响,而这些宣传活动已导致许多社群的疫苗接种率骤降。

幸运的是,这项努力失败了。但是,成千上万的加州人支持对一个与公共健康息息相关的问题进行直接投票,而在这个问题上,事实是清楚的,但却被某些激进组织广泛误解,这应该引起人们的严重反思。我们之所以关心制定能够最好地反映现有证据并对可靠的新信息做出反应的政策,是有原因的。当如此多的公民在事实问题上受到误导时,我们如何保护公众福祉?正如根据虚假信息采取行动的个体不太可能带来他们期望的结果一样,基于错误信念制定政策的社会也不太可能获得他们想要和期望的结果。

解决科学事实问题(疫苗是否安全有效?)的方法不是要求非专家社群对此进行投票,尤其是在他们受到虚假信息宣传活动影响的情况下。我们需要的是一个系统,它不仅尊重健全科学的过程和制度,将其视为我们了解世界真相的最佳方式,而且还尊重核心民主价值观,这些价值观将排除单一群体(如科学家)主导政策的可能性。

我们没有关于政府体制的提案,可以完美地平衡这些相互竞争的担忧。但我们认为,关键是要更好地区分两个本质上不同的问题:事实是什么,以及根据事实我们应该做什么?民主理想规定,两者都需要公众监督、透明度和问责制。但只有第二个问题——鉴于事实我们应该如何做出决定——才应该由投票决定。