2014年夏天,当ISIS军队席卷叙利亚和伊拉克北部时,他们占领了雅兹迪人的村庄,他们认为雅兹迪人是异教徒。士兵们杀害了雅兹迪男人,并抓走了女孩和妇女。年仅12岁的女孩成了“妻子”——在ISIS战士之间传递的性奴隶。这种恐怖情景太熟悉了:雅兹迪妇女所遭受的噩梦是千百年来被俘妇女的噩梦。

在过去的十年里,我一直在研究历史和古代文化中的俘虏现象。我是一名考古学家,对学者们称为“部落”或“酋邦”的小规模社会中的社会和人口过程感兴趣——这些群体的人数少于20,000人,他们通过血缘或婚姻关系联系在一起,领导者的权力相对有限。俘虏在这些社会中无处不在:早期旅行者的叙述、民族历史文献、人种学、俘虏叙事和考古报告都描述了世界各个角落的俘虏,从北欧到南美洲南部。我对这些早期著作的分析代表了首次对绑架及其后果进行跨文化考察的尝试。

这些文献中描述的世界与小社区人民彼此平等相待的理想化形象形成鲜明对比。相反,大多数小规模社会都包含一些个人,他们无法像其他群体成员一样获得相同的资源和利益。其中一些处境不利的人是孤儿、无能者或罪犯,但大多数是来自其他群体的俘虏。事实上,在一些小规模社会中,被掠夺的人可能占人口的 25%。因为他们在他们不情愿加入的群体中没有亲属,所以俘虏自然而然地处于边缘地位;除非他们被收养或嫁入该群体,否则本地群体成员通常甚至不把他们视为人类。

支持科学新闻业

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻业 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关塑造我们当今世界的发现和想法的有影响力的故事的未来。

虽然俘虏在他们进入的群体中形成了最低的社会阶层,但他们仍然以深刻的方式影响着这些社会。他们将来自其出生群体的新思想和信仰引入给他们的俘虏者,促进了技术和意识形态的传播。他们在被绑架他们的群体中地位、不平等和财富的创造中发挥了关键作用。这些因素很可能为更复杂的社会结构的出现奠定了基础:国家级社会,在这种社会中,一个人或一小群人对超过 20,000 人的人口拥有重要的权力和权威,并且群体成员资格不是建立在亲属关系之上,而是建立在社会阶层或居住在民族国家边界内。尽管经历了所有苦难,俘虏们还是改变了世界。

武力夺取

人们通常通过战争或袭击成为俘虏。在 1492 年首次航行到美洲期间,克里斯托弗·哥伦布听说了加勒比海小安的列斯群岛凶猛的卡利纳戈人。15 和 16 世纪的文件显示,卡利纳戈人乘坐他们的战船航行数百英里,袭击其他岛屿,掠夺他们的货物和人口。袭击者在返回家园后不久就仪式性地杀害了他们抓获的成年男子。年幼的男孩被阉割并用作奴隶,直到成年,然后被牺牲。年轻女性作为俘虏的妾或妻子的仆人进入卡利纳戈社会。北美洲西北海岸的狩猎采集者袭击以俘虏为奴隶或交易其他货物。19 世纪的记载描述了载着战士的战船舰队袭击邻近的群体或进行更长距离的袭击。他们主要抓走妇女和儿童,但也抓走在战斗中未被杀害的男子。从 8 世纪到 11 世纪,维京人在整个北大西洋和地中海地区进行袭击,抓获大量俘虏以奴役或出售。在 12 世纪到 16 世纪,菲律宾的沿海酋邦派遣奴隶袭击舰队横跨该地区,袭击较小的群体。据伊利诺伊大学芝加哥分校的考古学家劳拉·容克称,袭击者带着被俘的妇女返回,她们被奴役或结婚。妇女在农田中工作,或为她们的主人制作陶器或纺织品以进行交易。

一个社会的俘虏很少能获得与土生土长者平等的地位。当战士返回时,那些注定要成为奴隶的俘虏几乎总是经历一个过程,哈佛大学的社会学家奥兰多·帕特森称之为“社会死亡”,在这个过程中,他们被剥夺了出生时的身份,并“重生”为奴隶。在这个过程中,奴隶经常被迫采用一些可见的奴役标志,并获得一个新的“奴隶名字”。例如,秘鲁东部的科尼博人剪掉女性俘虏的头发,给她们留着表示奴隶身份的短刘海。他们还更换了俘虏的传统服装,科尼博人认为这些服装是不雅和野蛮的。卡利纳戈人殴打和侮辱他们的新俘虏,剪掉他们的头发作为奴役的标志,并将他们改名为“女奴”或“男奴”。由于年轻的男奴最终被牺牲和食用,他们也被称为“我的烤肉”。

19 世纪早期的记载描述了东南亚俘虏的社会和文化身份遭受的创伤性破坏,其中包括一位被菲律宾伊朗伦奴隶贩子抓获的荷兰海船船长。奴隶贩子剥光了他的衣服,把他手脚捆起来绑在船底。据澳大利亚默多克大学的民族历史学家詹姆斯·沃伦称,这些海盗殴打俘虏的肘部和膝盖,使他们无法跑步或游泳逃脱。被捆绑数月之久,食物不足,并且不断遭受虐待,俘虏最终放弃了逃跑的希望。

在西北海岸社会,俘虏不仅成为奴隶,永远不可能成为俘虏者社会的成员,而且他们的孩子也命运相同。就像美国南方的非洲奴隶或古罗马的工业奴隶一样,西北海岸群体的奴隶将其身份传给他们的后代。

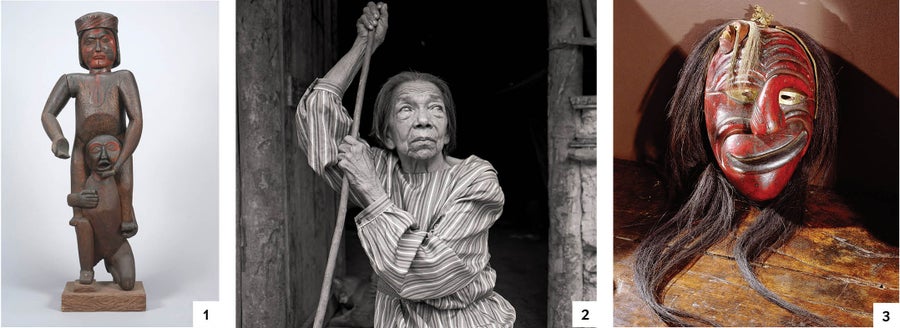

正如西北海岸印第安人雕刻(1)中所示,小规模社会中的俘虏通常被当作奴隶使用。有些人,例如 20 世纪 30 年代被亚马逊的亚诺玛米人绑架的海伦娜·瓦莱罗(2),成为了妻子。俘虏对他们进入的群体的影响在文物中可见,例如休伦俘虏可能引入的易洛魁人药用传统面具(3)。图片来源:不列颠哥伦比亚大学人类学博物馆(1);何塞·安东尼奥·卡雷拉·穆诺兹(2);沃纳·福尔曼盖蒂图片社(3)

变革的推动者

人们可能会认为,被虐待的俘虏被拖入一个新的社会,几乎没有机会向他们的俘虏群体传播知识或技能。然而,我的跨文化研究描绘了一幅截然不同的图景。今天的人们倾向于将小规模社会视为永恒不变的,但事实上,他们通常渴望学习新事物。俘虏带来了社会、经济和意识形态进步的机会,他们的俘虏者充分利用了这些机会。

许多记载暗示,至少一些俘虏是因其技术诀窍而被盯上的。19 世纪早期被西北海岸群体莫瓦查特人抓获的英国船只军械师约翰·杰威特,在一次致命袭击中幸免于难,因为酋长想要杰威特知道如何制造的金属武器。杰威特在他的回忆录中详细描述了他的苦难经历,该回忆录于 1815 年出版,他还向他的俘虏展示了如何清洗脏衣服而不是丢弃它们,尽管杰威特本人不得不做清洗工作。海伦娜·瓦莱罗在 20 世纪 30 年代被亚马逊的亚诺玛米人绑架时还是个孩子,她报告说,当她告诉他们她不知道如何制造金属工具时,她的绑架者勃然大怒。她在 1965 年出版的一本书中讲述了她在部落中的岁月,并指出:“女人们说‘她是一个白人女人,她一定知道;但她不想为我们制作衣服、弯刀或炊具;打她!’”但酋长和海伦娜的一位共妻为她辩护,她幸存了下来。金属加工技能在北欧的日耳曼部落中也同样受到重视,他们俘获了罗马金属匠,显然让他们工作。考古学家在丹麦北部发现了当地制造的罗马风格金属物品,例如小雕像、饮用角和武器。

俘虏也可能改变其俘虏社会的宗教习俗。在北美洲西北海岸,海达人从他们的贝拉贝拉俘虏那里了解了称为宴会仪式的庆祝聚会,这些聚会是为了建造或修理房屋而组织的。19 世纪,西非沿海奴隶港口乌伊达的人们 практикует 各种伏都教崇拜,其中一些是由来自非洲内陆群体的奴隶妇女引入的。在罗马帝国衰落期间袭击罗马帝国的日耳曼部落从罗马俘虏那里学习了基督教。

虽然俘虏者通常鄙视他们的俘虏,但他们常常相信他们具有治愈能力。西班牙人阿尔瓦·努涅斯·卡韦萨·德·瓦卡在哥伦布航行后的几十年里探索墨西哥湾沿岸时,他和几位同伴遭遇海难,被现在德克萨斯州的土著群体抓获。他们的俘虏确信这些外国人知道如何治愈疾病,卡韦萨·德·瓦卡和他的团队因他们发明的治疗仪式而广为人知。当西班牙人逃脱并前往现在的墨西哥时,他们沿途遇到的许多土著人民都要求他们提供治疗技能。同样,在 19 世纪中叶的美国西部,一位受伤的奥格拉拉苏族酋长要求他的俘虏,一位名叫范妮·凯利的年轻拓荒者妇女照顾他,因为他相信白人妇女的触摸会治愈他。在北美洲东北地区,据认为休伦俘虏向他们的易洛魁俘虏介绍了药用假面协会,其中治疗师佩戴木制面具。

地位象征

我的研究中最令人惊讶的发现也许是,俘虏是其俘虏者社会和政治权力的强大来源。在小规模社会中,社会权力源于领导者控制的追随者的数量,其中大多数是亲属。俘虏虽然不情愿,但增加了大量非亲属追随者,从而提高了其俘虏者的地位。俘虏,特别是育龄妇女,使领导者或寻求地位的男子能够在不承担向新娘家人支付新娘价格的传统婚姻义务的情况下增加其家庭规模或追随者人数。顾名思义,俘虏在他们加入的社会中造成了即时的不平等。作为群体中最边缘化和最受鄙视的成员,他们提高了其他所有人的地位。

在我研究的大多数小规模社会中,男子通过战争中的成功获得声望。俘虏是胜利的最佳证据。例如,在卡利纳戈人中,一个人只有在战争中取得胜利(这意味着抓获俘虏)才能与高等级家庭实现有利的婚姻。北美洲东北地区的年轻易洛魁男子除非成为成功的战士(同样以抓获俘虏为标志),否则不能指望成为领导者或娶到好妻子。东北各地的社会中的男子使用“卡鲁梅特仪式”,这是一种围绕吸食圣烟斗建立联盟的仪式,以炫耀他们作为战士和俘虏者的成功。在 12 至 16 世纪东南亚的菲律宾酋邦中,那些在袭击中抓获最多俘虏和最多战利品的战士赢得了最高的地位。他们渴望神话战士的成功,这些战士的超自然力量使他们能够战胜敌人并夺走他们的人民。

主人还通过公开展示他们对奴隶的权力来获得社会地位。主人和俘虏之间日常生活的鲜明差异不断强化他们相对的地位。从这个意义上说,高社会地位不仅需要主人和仆人,还需要观众来见证这种统治。帕特森指出,美国南方的骑士精神崇拜强调南方男子的“荣誉”,这只有在白人男子可以将自己与无权且在他们眼中“毫无荣誉”的奴隶(无论他们是否真的拥有奴隶)进行对比时才有可能。类似的动态在小规模社会中上演。例如,著名的西北海岸男子,即头衔持有者,在与奴隶的日常互动中展示他们的威望。头衔持有者只执行管理任务,例如组织仪式活动,几乎从不做真正的劳动——这是奴隶的职责。头衔持有者的妻子和女儿也避免工作。奴隶们到处跟随她们,取木头和水、做饭、搬运重物和照看孩子。

在科尼博人中,俘虏也可以成为侍从——高等级个人或家庭的家仆——进一步提升其主人的社会地位。同样,居住在巴西和哥伦比亚沃佩斯河流域的东图卡诺人的马库俘虏照顾他们主人的个人需求和他妻子的需求。据巴拿马史密森热带研究所的人类学家费尔南多·桑托斯-格拉内罗称,当他们的主人吸烟时,他们会拿着主人的大仪式雪茄,甚至会给女主人的婴儿喂奶。然而,图卡诺人鄙视马库人。男人可能会把马库女人当作妾,但永远不会考虑娶一个马库女人。

奥利弗·奥特曼于 1851 年被亚利桑那州的一个美洲原住民部落绑架。图片来源:本杰明·F·波尔森阿拉米

财富创造者

学者们认为,小规模社会中的奴隶只是地位的象征,没有真正的经济作用。他们将这种奴隶制与大规模奴隶制进行了鲜明对比,大规模奴隶制的经济影响从近代史中显而易见:非洲奴隶创造了美国南方的财富,这是 19 世纪美国经济发展的驱动力。但我研究的群体表明,古代小规模社会中的俘虏实际上开始了创造财富、地位和不平等的过程,这预示着美国、罗马和其他地方大规模奴隶制的经济后果。

领导者必须奖励自愿的追随者以维持他们的忠诚度,因此他们的权力与他们控制和提供食物或贸易物品的能力息息相关。在小规模社会中,有抱负的领导者通常会求助于他的亲属来创造他获得和留住追随者所需的盈余,但亲属可能会拒绝这位准领导者的要求。当然,无权无势的俘虏不能拒绝。

文献中充斥着俘虏的经济影响的殖民前例子。以 16 世纪哥伦比亚考卡山谷的酋邦为例,这些酋邦 постоянно 处于战争状态。最早的西班牙访客——士兵和牧师——报告说,胜利者抓获了数百名俘虏。他们牺牲了一些,但留下了更多的俘虏作为奴隶,这使每个主人都能够显着扩大他的作物产量。在北美洲西北海岸,鲑鱼是许多群体的主食,但它只在一年中的某些时候供应,因此人们必须保存它以供储存。部落认为鲑鱼加工是妇女的工作。但他们很容易让男女奴隶都从事这项任务,这创造了大量的干鲑鱼盈余。在北美洲的其他地方,在欧洲人到来前的一个世纪,大平原上的男子通过生产和交易高等级野牛皮和兽皮而变得富有。生产兽皮和兽袍是劳动密集型的妇女工作。加利福尼亚大学圣克鲁斯分校的考古学家朱迪思·哈比希特-毛切发现了证据表明,平原男子俘获了普韦布洛印第安村庄的妇女,以增加他们的妻子人数。在平原地区发现的陶器残骸使用了与普韦布洛文化相关的技术,追踪了这些普韦布洛妇女进入平原群体的运动。哈比希特-毛切认为,许多妻子之间的合作工作可以将兽皮产量翻倍,并显着增加男子的财富和地位。

俘虏产生的资源使酋长和有抱负的领导者能够绕过对亲属的互惠义务,并巩固他们的社会和经济权力。在菲律宾,被俘妇女生产食物、纺织品或陶器。酋长们利用剩余的货物来赞助宴会,以吸引战士追随并为他们战斗,从而壮大他们的军队;与此同时,有抱负的酋长们在整个东南亚交易货物以积累财富。秘鲁的科尼博人也有一种类似的手段将俘虏产生的剩余财富转化为权力和地位——即“竞争性宴会”。根据昆斯学院、纽约城市大学的考古学家沃伦·德博尔的说法,他是一位科尼博人权威,有抱负的科尼博男子拥有多位妻子帮助举办宴会非常重要。传统妻子和俘虏妻子都种植主食木薯并将其酿成啤酒,这是竞争性宴会的中心。一个人拥有的妻子越多——以及对上游小村庄的成功袭击产生了稳定的供应——他的家庭生产的啤酒就越多。他能提供的啤酒越多,他能举办的宴会就越大,他的地位就越高。这种动态似乎根深蒂固:对第一千年用于酿造、储存和饮用啤酒的罐子的发现表明,竞争性宴会,以及最有可能支持宴会的俘虏妇女,在科尼博人及其许多其他古代社会的史前祖先中很常见。

俘虏不仅创造了财富,而且真实地体现了财富。几乎所有我研究的小规模社会都赠送、交易或出售被掠夺的人。正如美国南方的奴隶制系统一样,低地位的俘虏是高地位的声望商品,通常是小规模社会中男子拥有的最贵重的商品。在 17 和 18 世纪的北美洲东北地区,土著群体使用俘虏作为礼物来建立联盟或平息争端。在西北海岸,奴隶在各个群体之间交换或出售,沿着完善的贸易路线流动。在哥伦比亚的考卡山谷,已知最古老的探险家记载,来自 16 世纪中期,描述了奴隶市场——这种制度很可能早于欧洲人的到来。在世界某些地方,奴隶甚至像货币一样发挥作用。例如,在早期中世纪的爱尔兰,女奴是最高的价值单位,被用作支付方式。

从部落到国家

鉴于俘虏对他们进入的文化的影响,我怀疑他们在人类历史上最根本的社会转型之一中发挥了重要作用:复杂、国家级社会的形成。纽约大学的考古学家诺曼·约菲现在认为,直到社会经济和政府职位不再与亲属关系联系在一起,国家级社会才出现。大多数考古学家和其他社会科学家都认为,国家的出现至少部分是由于少数人创造和控制剩余商品的结果。俘虏现象帮助早期人类群体满足了国家形成的这两个条件。当然,俘虏不是国家形成的唯一因素。它们存在于世界各地许多小规模社会中,但没有影响这种戏剧性的社会变革。但是,俘虏(并且现在仍然是)被抓获以增强有抱负的男子的社会地位,并且在我看来,给了其中一些人积累财富和权力的机会,而财富和权力一定是早期国家的基础。

如果俘虏现象参与了国家级社会的形成,那么我们应该期望在早期国家的遗骸中找到俘虏的迹象。在我在美国西南部工作过的地方之一,新墨西哥州的查科峡谷,就发现了完全这样的证据。查科政体存在于公元 800 年至 1250 年左右,被认为是西南部唯一的国家级社会。对人类遗骸的研究表明,在查科掌权期间,周围地区的女性明显多于查科未掌权期间。查科峡谷本身的墓葬中包含许多 15 至 25 岁的女性,这是俘虏最常见的性别和年龄范围。此外,一项对来自查科峡谷附近查科风格的大型房屋的人类遗骸的研究发现,女性有头部伤口愈合的证据以及通常与俘虏和其他边缘化和受虐待的人相关的其他创伤。查科地区其他暴力事件的证据,以及查科人的现代后代的口头传统,也证明了查科存在俘虏。

查科并非唯一的例子。加利福尼亚州立大学圣贝纳迪诺分校的考古学家彼得·罗伯特肖考察了 15 世纪中期之后两个东非国家布尼奥罗和布干达(现在是乌干达西部)的发展。他发现,在那里香蕉或小米田中工作的许多妇女都被俘虏并被当作商品对待。罗伯特肖认为,对妇女农业劳动力的需求可能是这些社会社会政治演变的动力。

俘虏促进了最终导致现代世界的社会政治变革的观点绝不能为古代、历史或现代对俘虏的令人发指的虐待行为辩护。在 ISIS 部队蹂躏他们的家园五年多后,他们奴役的一些雅兹迪妇女和儿童已经返回家园。数千人仍然被囚禁。我衷心希望更多的雅兹迪俘虏能够与家人团聚。千百年来,处于这种境地的妇女几乎从未有过这样的希望。考古学家至少可以在一定程度上通过讲述他们的故事来承认和尊重他们的困境。