在 20 世纪末,标准的宇宙学模型似乎已经完成。充满了谜团,是的。肯定充满了进一步研究的肥沃领域。但总的来说,它仍然成立:宇宙大约由三分之二的暗能量(一种神秘的东西,正在加速宇宙的膨胀)、大约四分之一的暗物质(一种神秘的东西,决定了宇宙中结构的演化)以及 4% 或 5% 的“普通”物质(我们以及行星、恒星、星系和我们一直认为构成宇宙全部的东西——直到过去几十年)组成。它们加起来正好是 100%。

没那么快。或者,更准确地说,太快了。

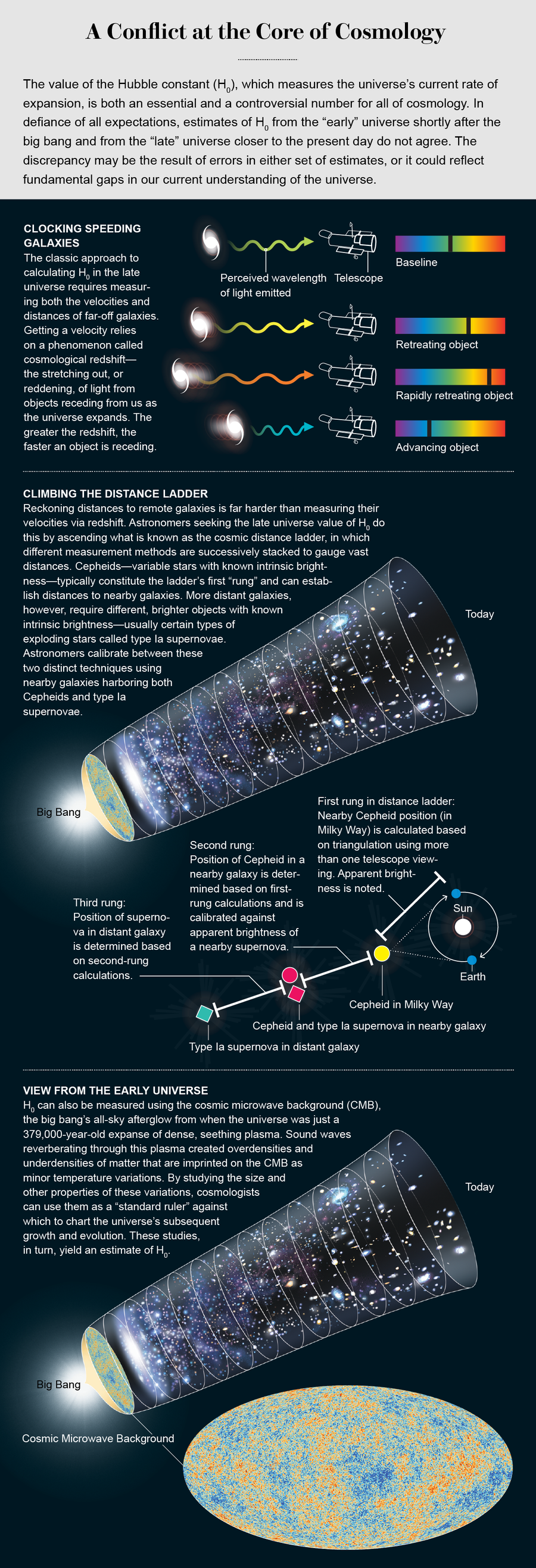

近年来,在测量宇宙膨胀速度的两种方法之间出现了一个差异,这个值称为哈勃常数 (H0)。从今天的宇宙开始并向后推算到越来越早期的阶段的测量结果始终如一地揭示了一个 H0 值。然而,从宇宙的最早期阶段开始并向前推算的测量结果始终如一地预测了另一个值——这个值表明宇宙的膨胀速度比我们想象的要快。

支持科学新闻事业

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻事业 订阅。通过购买订阅,您将有助于确保有关塑造我们当今世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

这种差异在数学上是微妙的,但正如微妙的数学差异放大到宇宙的时空尺度通常是那样,它具有宇宙意义。了解宇宙当前的膨胀速度有助于宇宙学家向后推断时间,以确定宇宙的年龄。它还使他们能够向前推断时间,以计算出根据当前理论,星系之间的空间何时会增长到如此广阔,以至于宇宙在我们周围的直接环境之外看起来像一片空旷的区域。正确的 H0 值甚至可能有助于阐明驱动加速的暗能量的本质。

到目前为止,对早期宇宙向前看的测量结果预测了一个 H0 值,而对近期宇宙向后看的测量结果则揭示了另一个值。这种情况在科学界并不少见。通常,它会在更仔细的审查下消失——并且认为它会消失的假设在过去十年中让宇宙学家感到安心。但是,这种分歧如果说有什么的话,那就是一年比一年更加固化,每组测量结果都变得越来越棘手。现在,关于这个问题已经达成了共识。

来源:乔治·雷泽克(膨胀锥);珍·克里斯蒂安森(示意图);欧空局和普朗克合作组织(普朗克 CMB)

没有人认为整个标准宇宙学模型是错误的。但是有些东西是错误的——也许是观测结果有问题,也许是对观测结果的解释有问题,尽管每种情况都不太可能。这就留下了一个最后的选择——同样不太可能,但也越来越令人难以置信:宇宙学模型本身出了问题。

在人类历史的大部分时间里,对我们宇宙起源的“研究”都是神话的事情——围绕“在最初”这个主题的各种变体。1925 年,美国天文学家埃德温·哈勃宣布他已经解开了关于天空中污迹身份的几个世纪之谜——天文学家称之为“星云”——从而将其推向了经验主义。星云是位于恒星天幕中的气体结构吗?如果是这样,那么也许那个恒星天幕,延伸到最强大的望远镜所能看到的最远的地方,就是整个宇宙。还是星云是它们自己的“岛宇宙”?至少有一个星云是,哈勃发现了:我们今天称之为仙女座星系的东西。

此外,当哈勃观察来自其他星云的光时,他发现波长已向可见光谱的红色端拉伸,这表明每个光源都在远离地球。(光速保持不变。变化的是波之间的长度,而长度决定颜色。)1927 年,比利时物理学家和牧师乔治·勒梅特注意到一个模式:星系越远,红移越大。它离得越远,后退得越快。1929 年,哈勃独立得出了相同的结论:宇宙正在膨胀。

来源:珍·克里斯蒂安森(示意图);欧空局和普朗克合作组织(普朗克 CMB);美国宇航局和 WMAP 科学团队(WMAP CMB 细节);来源:“卡内基-芝加哥哈勃计划。VIII. 基于红巨星分支顶端的哈勃常数的独立确定”,作者:温迪·L·弗里德曼等人,发表于《天体物理学杂志》,第 882 卷,第 1 期;2019 年 8 月 29 日(发散结果图表)

从什么地方膨胀?逆转宇宙的向外膨胀,你最终会回到一个起点,某种意义上的诞生事件。几乎立即,一些理论家提出了一种空间和时间的爆炸,这种现象后来获得了(最初是贬义的)绰号“大爆炸”。这个想法听起来很奇妙,并且在缺乏经验证据的情况下,几十年来,大多数天文学家都可以忽略它。这种情况在 1965 年发生了变化,当时两篇论文同时发表在《天体物理学杂志》上。第一篇论文由普林斯顿大学的四位物理学家撰写,预测了从原始火球中诞生的宇宙的当前温度。第二篇论文由贝尔实验室的两位天文学家撰写,报告了该温度的测量结果。

贝尔实验室的无线电天线记录了来自天空各个方向的辐射层——后来被称为宇宙微波背景 (CMB)。科学家从中得出的温度为绝对零度以上三度,与普林斯顿合作组的预测并不完全一致,但对于第一次尝试来说,它已经足够接近,可以迅速就大爆炸解释达成共识。1970 年,曾经是哈勃门生的艾伦·R·桑德奇在《今日物理》上发表了一篇极具影响力的文章,实际上确立了新科学未来几十年的研究计划:“宇宙学:寻找两个数字”。桑德奇说,第一个数字是宇宙当前的膨胀速度——哈勃常数。第二个数字是膨胀减速的速度——减速参数。

科学家们首先确定了第二个数字的值。从 20 世纪 80 年代后期开始,两个科学家团队着手测量减速,他们使用了一个共同的假设和一个共同的工具。假设是在一个充满物质的膨胀宇宙中,物质与其他所有物质发生引力相互作用——一切都在相互拉扯——膨胀必然会减速。这个工具是 Ia 型超新星,即天文学家认为可以作为标准烛光的爆炸恒星——光源从一个例子到另一个例子不会发生变化,其亮度会告诉你它的相对距离。(一个 60 瓦的灯泡会随着你离它越来越远而显得越来越暗,但如果你知道它是一个 60 瓦的灯泡,你可以推断出它与你的距离。)天文学家假设,如果膨胀正在减速,那么在离地球很远的地方,一颗超新星会比宇宙以恒定速度膨胀时更近,因此更亮。

然而,两个团队独立发现的是,最遥远的超新星比预期的要暗,因此也更远。1998 年,他们宣布了他们的结论:宇宙的膨胀并没有减速。它正在加速。这种加速的原因后来被称为“暗能量”——这个名称将用作占位符,直到有人弄清楚它到底是什么。

桑德奇的第一个数字——哈勃常数——的值很快也随之而来。几十年来,这个数字一直是天文学家争论的焦点。桑德奇本人曾声称 H0 大约为 50(膨胀速度以公里/秒/326 万光年表示),这个值将宇宙的年龄定为大约 200 亿年。其他天文学家则倾向于 H0 接近 100,或年龄约为 100 亿年。这种差异令人尴尬:即使是一门全新的科学也应该能够将一个基本数字限制在两倍的范围内。

2001 年,哈勃太空望远镜关键项目完成了哈勃常数的首次可靠测量。在这种情况下,标准烛光是造父变星,即亮度随规律性而变化的恒星,这种规律性与其绝对光度(可以这么说,它们的 60 瓦特性)相对应。关键项目最终基本上将早期两个值之间的差异平分了:72 ± 8。

下一次纯粹的天文哈勃常数搜索是由 SH0ES(超新星、H0、暗能量状态方程)进行的,该团队由亚当·G·里斯领导,他于 2011 年因在 1998 年发现加速中的作用而分享了诺贝尔物理学奖。这一次,标准烛光是造父变星和 Ia 型超新星,后者包括一些有史以来观测到的最遥远的超新星。2005 年的初步结果是 73 ± 4,与关键项目的结果几乎相同,但误差范围更窄。从那时起,SH0ES 定期提供更新,所有更新都落在相同的误差范围不断缩小的范围内。最近一次是在 2019 年,为 74.03 ± 1.42。

所有这些 H0 的确定都涉及传统的天文学方法:从此时此地开始,这是宇宙学家所称的晚期宇宙领域,并越来越远地凝视太空,也就是说(因为光速是有限的)越来越远地回到过去,尽可能远地看到。然而,在过去的几十年里,研究人员也开始使用相反的方法。他们从尽可能遥远的点开始,然后向前推算到现在。分界点——我们能看到和不能看到之间的幕帘,早期宇宙和晚期宇宙之间的幕帘——与 20 世纪 60 年代使用贝尔实验室无线电天线首次观测到的天文学家所观测到的 CMB 相同。

CMB 是来自宇宙时期的遗迹辐射,当时宇宙在 379,000 岁的幼年时期已经冷却到足以形成氢原子,消散了自由质子和电子的浓雾,并为光子在宇宙中传播腾出了足够的空间。尽管贝尔实验室的第一张 CMB 图像是一个平滑的区域,但理论家假设,在更高的分辨率下,背景辐射将显示温度变化,代表密度种子,这些密度种子将演变成我们今天所知的宇宙结构——星系、星系团和超星系团。

1992 年,第一个 CMB 空间探测器宇宙背景探测器发现了这些标志性变化;2003 年,后续空间探测器威尔金森微波各向异性探测器 (WMAP) 提供了更高的分辨率——高到足以让物理学家识别出原始物质产生的原始声波的大小。正如你可能从以接近光速传播了 379,000 年的声波中预期的那样,CMB 中的“斑点”共享一个大约 379,000 光年的共同半径。并且由于这些斑点成长为我们今天研究的宇宙,宇宙学家可以使用该初始大小作为“标准标尺”来测量大规模结构的生长和膨胀到今天。这些测量反过来揭示了膨胀速度——哈勃常数。

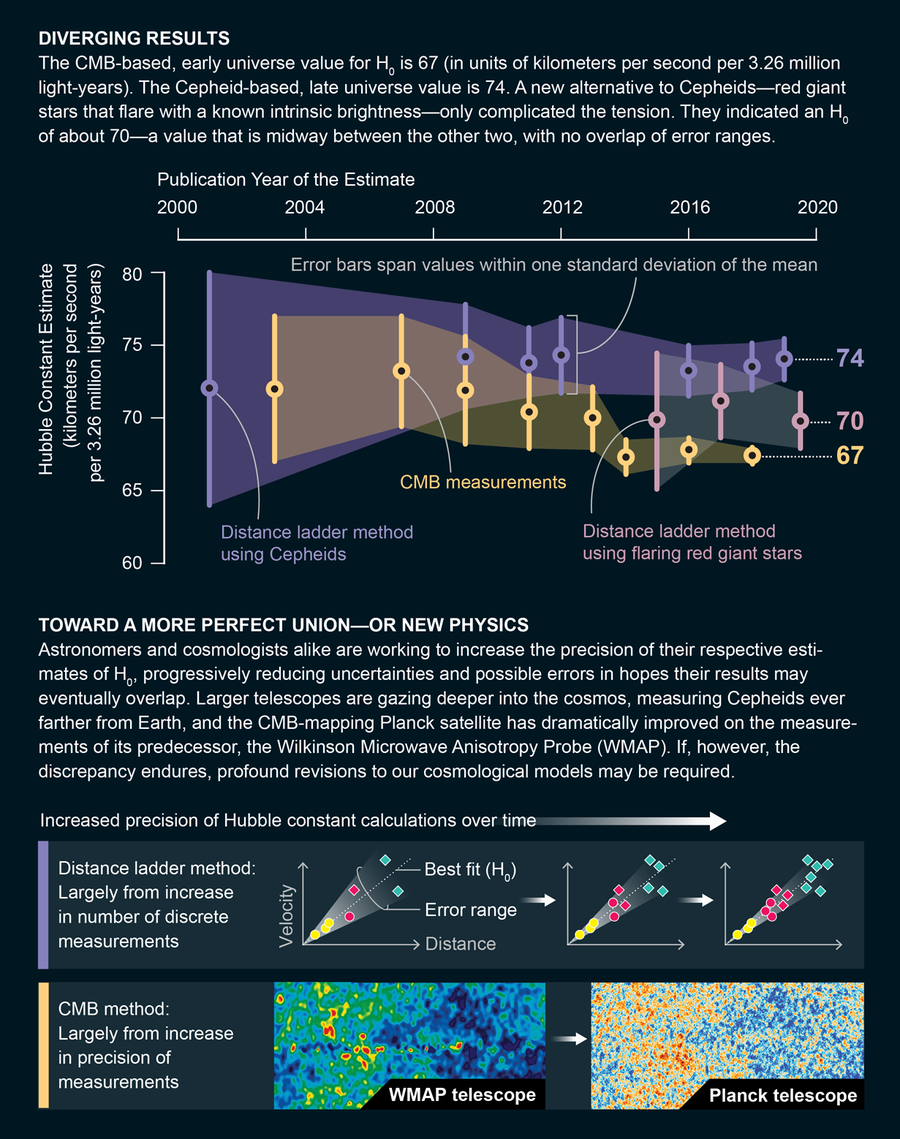

2003 年 WMAP 对 H0 的首次测量结果为 72 ± 5。完美。这个数字与关键项目的结果完全一致,并且具有误差范围更窄的额外优势。WMAP 的进一步结果略低:2007 年为 73,2009 年为 72,2011 年为 70。不过没问题:SH0ES 和 WMAP 测量的误差仍然在 72 到 73 范围内重叠。

然而,到 2013 年,这两个边缘几乎没有接触。当时 SH0ES 的最新结果显示哈勃常数为 74 ± 2,而 WMAP 的最终结果显示哈勃常数为 70 ± 2。即便如此,也不必担心。这两种方法可以在 72 处达成一致。当然,随着方法论和技术的改进,也许最早在欧洲航天局 WMAP 的继任者普朗克空间天文台发布第一批数据时,一种方法的结果将开始趋向另一种方法的结果。

该发布于 2014 年发布:67.4 ± 1.4。误差范围不再重叠——甚至根本不接近。普朗克随后发布的数据与 SH0ES 的数据一样坚定不移。普朗克的哈勃常数值一直保持在 67,误差范围缩小到 1,然后在 2018 年缩小到小于 1。

“张力”是科学术语,用于描述这种情况,就像去年夏天在加利福尼亚州圣巴巴拉市卡弗里理论物理研究所 (KITP) 举行的会议的标题一样:“早期宇宙和晚期宇宙之间的张力”。第一位发言人是里斯,在他的演讲结束时,他转向礼堂里的另一位诺贝尔奖获得者、粒子物理学家和 KITP 的前任主任戴维·格罗斯,问他的想法:我们有一个“张力”,还是有一个“问题”?

格罗斯警告说,这种区分是“任意的”。然后他说,“但是,是的,我认为你可以称之为问题。”二十分钟后,在问答环节结束时,他修改了他的评估。他说,在粒子物理学中,“我们不会称之为张力或问题,而是称之为危机。”

“好吧,”里斯在结束讨论时说。“那么我们正处于危机之中,大家。”

与需要解决的张力或需要解决方案的问题不同,危机需要更多——全面的反思。但是反思什么?哈勃常数的研究人员看到了三种可能性。

一种可能是晚期宇宙的研究中存在错误。跨越宇宙越来越远的宇宙“距离阶梯”的稳固性仅取决于它的梯级——标准烛光。与任何科学观察一样,系统误差是等式的一部分。

这种可能性在 KITP 会议上引起了轩然大波。由温迪·L·弗里德曼领导的一个小组(她是一位天体物理学家,现在在芝加哥大学工作,曾是关键项目的主要研究员)在会议中期发布了一篇论文,宣布了一个相反的结果。弗里德曼和她的同事通过使用另一种标准烛光——被称为红巨星的恒星,它们在濒临灭绝时会经历“氦闪”,从而可靠地指示其光度——得出了一个值,正如他们的论文所说,“位于当前哈勃张力定义的范围中间”:69.8 ± 0.8——这个结果并没有为 SH0ES 或普朗克提供令人放心的误差范围重叠。

这篇论文的发布时机似乎对至少一些与会的晚期宇宙研究人员具有挑衅性。特别是 SH0ES 团队几乎没有机会消化数据(科学家们试图在当晚的晚餐中这样做),更不用说弄清楚如何回应了。

然而,仅仅三周后,他们就发布了一篇回应论文。弗里德曼团队使用的方法“是测量河外距离的一种很有前景的标准烛光”,作者们首先外交辞令地说,然后抨击了他们认为影响该团队结果的系统误差。里斯和他的同事们对红巨星数据的首选解释将哈勃常数恢复到其先前范围内的值:72.4 ± 1.9。

弗里德曼强烈反对这种解释:“这是错误的!这完全是错误的!”她说。“他们误解了这种方法,尽管我们在几次会议上向他们解释过。”

(2019 年 10 月初,在另一次“张力”会议上,这场争端变得具有人身攻击性,当时巴里·马多雷——弗里德曼的合作者之一,也是她的配偶——展示了一张幻灯片,其中描绘了里斯在断头台上的头像。该图像是与科学相关的断头台隐喻的一部分,马多雷后来表示,包括里斯的头像只是一个玩笑。但里斯就在观众席中;毋庸置疑,接下来的咖啡休息时间包括,在许多与会者的坚持下,关于职业行为准则的讨论。)

这种争吵不禁让粒子物理学家认为,是的,问题在于天文学家和涉及距离阶梯方法的误差。但是 CMB 观测和宇宙标尺一定带有它们自身的系统误差的可能性,对吗?原则上,是的。但很少有(如果有的话)天文学家认为问题在于普朗克天文台,物理学家认为普朗克天文台已经达到了 CMB 空间观测的精度阈值。换句话说,普朗克对 CMB 的测量结果可能已经达到了最佳水平。“数据非常壮观,”德克萨斯农工大学的天文学家尼古拉斯·桑特泽夫说,他曾与弗里德曼和里斯合作过,但没有合作研究哈勃常数。“而且 CMB 的独立观测”——在南极望远镜和阿塔卡玛大型毫米波阵列——“表明没有误差。”

如果哈勃张力的来源不在晚期宇宙或早期宇宙的观测中,那么宇宙学家别无选择,只能追求第三种选择:“新物理学”。

近一个世纪以来,科学家们一直在谈论新物理学——即超出我们当前对宇宙认知的力和现象。阿尔伯特·爱因斯坦在 1915 年提出他的广义相对论十年后,量子力学的出现损害了它的完整性。非常大的宇宙(根据广义相对论的规则运行)被证明在数学上与非常小的宇宙(根据量子力学的规则运行)不相容。

有一段时间,物理学家可以无视这个问题,因为这两个领域在实践层面上没有交叉。但随后 CMB 的发现验证了非常大的宇宙实际上是从非常小的宇宙中诞生的观点——我们借助广义相对论研究的大尺度星系和星系团是从量子涨落中成长起来的。哈勃张力直接源于试图匹配这两种类型的物理学。CMB 中的量子涨落预测宇宙将以一个哈勃常数值成熟,而今天进行的广义相对论观测则揭示了另一个值。

里斯将这种差异比作一个人的成长。“你有一个孩子,你可以非常精确地测量他们两岁时的身高,”他说。“然后你可以使用你对人们如何成长的理解,就像成长图表一样,来预测他们最终的身高。”理想情况下,预测和测量结果会一致。“在这种情况下,”他说,“它们不一致。”然后他又补充道,“我们没有宇宙通常如何成长的成长图表。”

因此,宇宙学家已经开始考虑激进的——但并非完全令人不快的——可能性,即标准宇宙学模型并不像他们假设的那样完整。

影响我们对宇宙生长理解的一个可能因素是对宇宙粒子普查的不确定性。今天的大多数科学家都足够年长,还记得观测与理论之间的另一种不平衡:“太阳中微子问题”,这是关于来自太阳的电子中微子的长达数十年的争端。理论家预测了一个量;中微子探测器指示了另一个量。物理学家怀疑观测中存在系统误差。天文学家质疑理论的完整性。与哈勃常数张力一样,双方都没有让步——直到千禧年结束时,研究人员才发现中微子出乎意料地具有质量;理论家们相应地调整了粒子物理学的标准模型。现在进行类似的调整——例如,早期宇宙中一种新的中微子——可能会稍微改变质量和能量的分布,从而解释测量结果的差异。

另一种可能的解释是,暗能量的影响随时间而变化——考虑到宇宙学家不知道暗能量是如何工作的,更不用说它是什么了,这是一种合理的替代方案。

“需要在某个地方进行一个小修正,以使数字达成一致,”桑特泽夫说。“那是新的物理学,那也是让宇宙学家兴奋的地方——标准模型墙壁上的一个扭结,一些新的东西可以研究。”

每个人都知道他们下一步必须做什么。观测者将等待来自盖亚的数据,盖亚是欧洲航天局的一个天文台,它承诺在未来几年内,对我们星系中超过十亿颗恒星的距离进行前所未有的精确测量。如果这些测量结果与天文学家一直用作距离阶梯第一级的数值不符,那么也许问题最终将是系统误差。与此同时,理论家将继续推出宇宙的替代解释。然而,到目前为止,他们还没有找到一个能够经受住社区审查的解释。在那里,除非有任何突破,否则张力——问题、危机——将不得不暂时存在:在一个准非科学的宇宙中,预测的哈勃常数为 67,这与 74 的观测结果相矛盾。

标准宇宙学模型仍然是这个时代最伟大的科学成就之一。在半个世纪的时间里,宇宙学已经从推测发展到(接近)确定性。它可能不像宇宙学家在一年前认为的那样完整,但它仍然是科学如何以最佳状态运作的教科书式范例:它提出问题,它提供答案,并且它暗示着神秘。