75 岁的佩德罗·R·L 在完成六个漫长的化疗疗程后,收到了他和家人一直期盼的消息:他的慢性淋巴细胞白血病已完全缓解。但是,当他的身体还在恢复时,他感染了 COVID-19。2021 年 1 月 30 日,他被送入马德里基隆萨卢德大学医院。初步治疗失败,到 2 月 25 日,他已发展为重症肺炎。那时,他的医生巴勃罗·吉萨多建议他们尝试 普立得辛,这是一种强效抗病毒化合物,正处于治疗住院 COVID 患者的 3 期临床试验中。

普立得辛来自鲜有制药商预测到的地方:西班牙伊维萨岛西南海岸附近无人居住的埃斯韦德拉岛周围的海底。早在 1988 年,总部位于马德里的制药公司 PharmaMar 组织了一次前往这个传说中的地点的探险,这是一个突兀的露头,据认为启发了荷马在《奥德赛》中关于歌唱美人鱼引诱水手走向死亡的故事。科学家们在布满紫色珊瑚和红色海扇的珊瑚礁上潜水时,从 36 米深的岩石斜坡上拉出了一种相对平淡无奇的无脊椎动物——一种半透明的淡黄色海鞘,Aplidium albicans,它看起来像一团废弃的面巾纸。

研究人员对海鞘很感兴趣,因为它们通过不断地将水吸入桶状身体中来滤食浮游生物。它们会连同食物一起吸入病毒和其他病原体,因此它们需要强大的化学防御能力来抵抗传染性生物——这使它们成为有希望的药物来源。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关当今塑造我们世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

到 1990 年,PharmaMar 从 A. albicans 标本中分离出一种对癌细胞和病毒培养物均具有活性的化合物。PharmaMar 追求癌症方向,因为癌症药物往往比抗病毒药物更有利可图。经过数十年的研究和测试,澳大利亚于 2018 年批准普立得辛作为多发性骨髓瘤的治疗药物。

当 COVID 大流行来袭时,该公司科学家迅速证明普立得辛在实验室培养物和小鼠中均对 SARS-CoV-2 有效,并且在临床前、头对头试验中优于竞争性抗病毒药物。2020 年,PharmaMar 启动了一项针对住院 COVID 患者的 1-2 期临床试验,该试验于 2021 年结束。结果令人瞩目:74% 的中度疾病患者在首次给药后一周内完全康复。3 期试验预计将于 12 月完成。今年 5 月,PharmaMar 的病毒学医学主管 Jose Jimeno 表示,普立得辛似乎优于其他 COVID 抗病毒药物。* 普立得辛对佩德罗·R·L 的影响令人印象深刻;经过两个疗程的治疗,他的肺炎和其余症状已完全清除。

冷冻架存放着 30 多年来收集的 18,000 株微生物菌株。科学家们在培养物中培养菌株,测试它们的生物特性,并可能对其基因组进行测序,以寻找可利用的基因。图片来源:Devin Oktar Yalkin

如今,在全球范围内,有 21 种已获批准的药物来源于海洋,其中大多数是从无脊椎动物中分离出来的。另一种海鞘,Ecteinascidia turbinata,它附着在水下红树根上,产生了分子混合物,从而产生了 Yondelis,一种肉瘤和卵巢癌药物,以及 Zepzelca,一种靶向小细胞肺癌的药物。一种覆盖日本南部潮汐池岩石的黑色海绵,Halichondria okadai,产生了一种药物,现在以 Halaven 的名义销售,用于治疗晚期乳腺癌。而来自芋螺(Conus magus)的毒液肽,则促成了 Prialt,一种慢性疼痛药物。

珊瑚、海蛞蝓、海洋蠕虫和软体动物也产生了有希望的化合物。“在过去的 6 亿年中,这些无脊椎动物一直生活在像培养皿一样的微生物汤中,”康奈尔大学海洋生态学家德鲁·哈维尔说,他解释了它们对强大防御能力的需求。平均一升海水中含有约 10 亿个细菌和 100 亿个病毒。尽管科学家最初认为大多数海洋无脊椎动物进化出了自己的武器,但他们在过去几十年中了解到,这些防御性物质中的大多数实际上是由共生生活在这些生物组织内的微生物产生的。例如,去年,佐治亚理工学院的萨马尔·阿卜杜勒拉赫曼领导的一个团队测试了来自红海的五种海蛞蝓,并发现了产生抗菌、抗真菌和抗癌剂的细菌。

药物发现科学家——几十年来,他们一直专注于陆地生物学,因为它更熟悉且更容易获取——现在普遍认识到,微生物主导着海洋的生物多样性,是最有可能的海洋衍生药物来源。目前正在进行临床试验的 23 种新药中,有 16 种是由微生物产生的,另外 4 种来自无脊椎动物,这些无脊椎动物的复原能力可能归功于共生微生物。近年来,科学家们已从海洋微生物中分离出数千种有希望的化合物,其多样性反映了海洋条件的巨大变异性。“在陆地上,微生物会干涸;它们难以维持体液平衡,”哈维尔说。“但海洋是一个更加宽松、更受欢迎的环境。”

然而,对于大多数已获批准的海洋药物而言,这个过程耗时数十年,部分原因是资金不足,部分原因是分离、测试和生产大量新型化合物非常耗时。幸运的是,基因组学、化学和计算领域的最新进展使科学家们能够在从海洋中寻找救命药物时更有针对性和效率。

基因靶点

1989 年,保罗·詹森将来自巴哈马海底的沉积物带回他在斯克里普斯海洋研究所的实验室,以从中挖掘具有医学用途的细菌。这并不容易。他的第一个挑战是在实验室条件下培养海洋细菌,而实验室条件充其量只是海洋环境的近似。然后,当某些物种生长时,他必须说服它们至少产生一些武器库中的分子,即使它们没有受到自然环境中面临的相同刺激。

尽管存在这些障碍,詹森最终还是发现了一种新的细菌物种,Salinispora tropica,它产生了一种新型的癌细胞杀伤分子。该化合物现在以 marizomib 的名义销售,刚刚完成了一项针对胶质母细胞瘤(一种夺去了约翰·麦凯恩和博·拜登生命的致命脑癌)药物的 3 期试验。目前正在等待美国食品和药物管理局的批准。Marizomib 是海洋细菌具有产生新药潜力的有力例证,但这个过程花费了三十多年,这促使詹森和其他人寻找更好的方法。

到 2000 年代初期,基因组学已经改变了他们的工作。包括 S. tropica 在内的海洋微生物的第一个完整基因组序列显示,在实验室培养物中仅产生少量化合物的物种通常可以产生更多化合物;它们中的一些物种的 DNA 中有数十个化合物编码基因簇。几年之内,宏基因组学——对样品中整个生物群落的 DNA 进行测序的过程——揭示了更多隐藏的潜力。科学家们开始在他们甚至没有在实验室中培养过的物种中发现化合物编码基因簇。

今天,詹森也在直接寻找分子,而不是产生它们微生物。在过去一年中的四个场合,他团队的博士后研究人员涉足圣地亚哥洛马岬半岛附近的海草床,将微小的吸附珠片(称为树脂)浸入水中,这些树脂可以将有机分子从海水中吸出。回到实验室后,詹森分析样品中的生物活性化合物——可以作用于活生物体的化学物质。

保罗·詹森(左图)数十年来一直致力于研究海洋化合物以寻找潜在药物。他实验室的一位研究人员(右图)正在浸入一块镶有吸附树脂珠片的薄片,这些珠片可以从海水中吸出有机分子。图片来源:Devin Oktar Yalkin

他已经有了一个突破:一种具有不寻常碳骨架的化合物,其中包括一组詹森认为可以“像弹头一样”发挥作用的酶反应分子。这种新型结构的功能可能与现有药物非常不同。“我认为它会杀死细胞,”詹森预测。“现在我们希望了解它的靶点可能是什么。”

接下来,他需要将化合物与其生产者匹配起来。巨大的海洋微生物基因组和生物活性化合物数据库,以及关联它们所需的计算能力,使科学家能够有效地将化学物质与基因联系起来。格拉斯哥斯特拉斯克莱德大学的海洋微生物化学家凯瑟琳·邓肯是这种方法的先驱,她称之为基于模式的基因组挖掘。该技术最近才成为可能。“我们只是没有工具来比较如此规模的数据集,”她说。

邓肯现在正在使用这项技术来分析从南极洲海岸外 4,000 至 4,500 米深的海底拉出的深色沉积物岩芯。早期结果令人兴奋:样品包括至少两种新的海洋细菌物种,Pseudonocardia abyssalis 和 Pseudonocardia oceani,它们产生抗菌化合物。在陆地上,同属的成员与真菌种植蚂蚁共生,产生抗菌和抗真菌分子,以阻止病原体侵入蚂蚁的真菌花园。不难想象,海洋表亲可能会产生抗感染药物。

邓肯和詹森等科学家面临的最大挑战之一是弄清楚哪些分子发现值得最多关注。德国蒂宾根大学的微生物学家纳丁·齐默特开发了一种工具,通过寻找抗性基因来帮助研究人员以更有针对性的方式挖掘基因组。任何产生有毒分子的生物体都必须具有某种保护自身免受自身武器攻击的机制——通常是通过制造毒素细胞靶点的修饰副本,使其能够抵抗其攻击。

齐默特的工具名为“抗生素抗性靶点搜寻器”,它允许研究人员访问包含 10,000 多个细菌基因组的数据库——或上传他们自己的基因组——并运行搜索与特定细胞功能相关的抗性基因。随着数据库的增长,它将变得更有价值,尤其是在研究人员加速工作以对来自极端、未充分探索环境的物种的基因组进行测序时。齐默特的靶点搜寻器已显示出如此大的前景,以至于初创公司 Hexagon Bio 构建了一个类似的工具来挖掘真菌基因组以寻找有希望的化合物。

新型抗生素

有针对性的基因组挖掘正当其时。COVID 大流行凸显了对更深层次的药物库以治疗新出现的传染病的需求。对治疗已确立疾病的新药也存在迫切需求。许多细菌感染,包括肺炎、肺结核、淋病、败血症和各种食源性疾病,由于微生物对抗生素的耐药性日益增强,变得越来越难以治疗——在某些情况下,甚至不可能治疗。公共卫生官员普遍认为抗生素耐药性是人类面临的最严重的威胁之一。

由于几乎所有抗生素都来自陆地微生物,因此似乎很明显,海洋微生物(人们对它们的研究严重不足)有可能解决这场危机。悉尼大学化学家理查德·佩恩对它们治疗肺结核(由 Mycobacterium tuberculosis 引起)的能力特别兴奋。“在过去 10 年中,肺结核一直是传染病中最大的杀手,”佩恩说,“而且随着所有用于 COVID 的努力,我们在肺结核控制方面倒退了。”需要一种靶向与过去药物不同的结核病蛋白质的抗生素。

这正是佩恩在韩国济州岛新阳海滩(一个以理想的帆板运动和风筝冲浪条件而闻名的小半岛上的白色沙滩马蹄形海湾)的一种细菌中发现的。该化合物 ohmyungsamycin A 阻止 M. tuberculosis 正确处理其废物蛋白质,最终杀死细胞。当佩恩创建了一组化学类似物——略有改变、化学合成的分子,可以批量生产——其中一种非常有效,以至于它在三天内完全灭菌了实验室培养的结核病菌落。该药物已被证明对受感染的斑马鱼有效,并且正在进入小鼠试验阶段。

在最近几十年中,寻找和开发新抗生素在很大程度上已落到学术界身上,因为这些药物的售价如此之低,以至于制药公司缺乏追求它们的经济动机。同样的道理也适用于治疗许多被忽视的热带疾病,包括疟疾。2012 年,斯克里普斯化学家威廉·格威克从库拉索港口船只系泊绳索上生长的一簇蓝藻中分离出一种名为 carmaphycin B 的分子。他化学合成了 一组类似物,并针对癌细胞对其进行了测试,这是研究的常用第一步。

最近,一艘潜水器在南加州附近深海(水下 2,500 米)捕获了一种海洋无脊椎动物,它仍处于冷冻状态,等待鉴定。图片来源:Devin Oktar Yalkin

结果并不出色,因此格威克将注意力转向了其他项目。然而,最近,一位同事建议他们对疟疾寄生虫测试他的类似物,而这次的结果令人震惊。“其中一种对疟疾的反应非常灵敏,”格威克说。而且,它对人体细胞没有毒性。

格威克现在有资金探索 carmaphycin B 作为一种新型抗疟疾药物。无论它最终是否成为一种获批药物,这一发现都提醒人们,科学家们已经鉴定的数千种生物活性海洋化合物中蕴藏着可能性。

Carmaphycin B 也提醒人们,仅靠技术进步并不能带来新药;通常需要的是偶然性和利用偶然性的意愿。在格威克的前学生乔肖娜·努内利从系泊绳索上收集蓝藻的当天,她本应在其他地方潜水。但是当她的实验室伙伴和潜水伙伴感染了登革热时,她不得不取消那些计划,转而在研究站附近浮潜。

随着对海洋探索的投资增加,利用这种偶然性的机会也在增加。在最近一次前往中太平洋凤凰群岛的施密特海洋研究所研究船“法尔科”号上的探险中,安娜·戈蒂埃成为首批从该群岛采集深海细菌样本的科学家之一。戈蒂埃是哈佛大学的博士生,她计划在探险期间进行免疫反应实验,因此她没有立即冷冻她从海中提取的细菌,这是通常的做法。相反,她开始在船上培养这些生物。

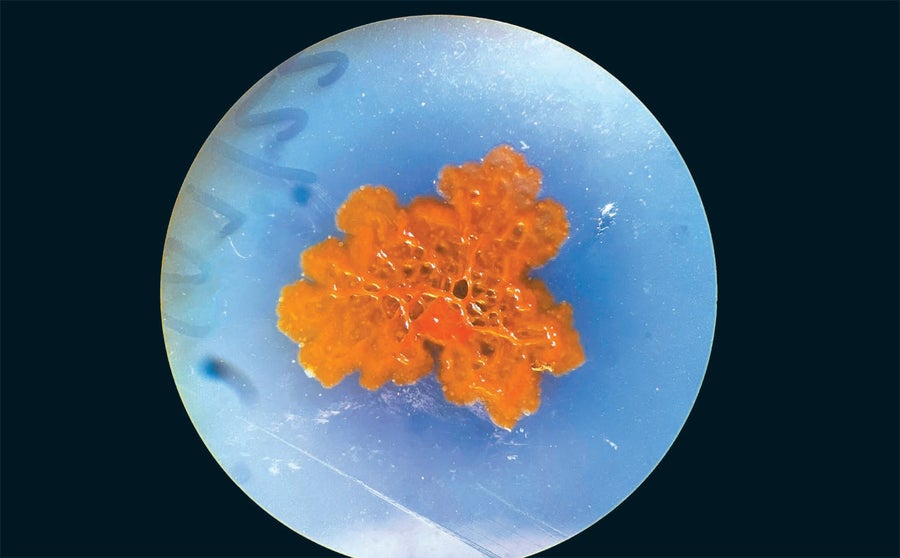

来自海洋的 Salinispora 细菌在实验室培养皿中培养,产生一种名为 marizomib 的癌细胞杀伤分子,该分子刚刚完成作为胶质母细胞瘤(一种致命的脑癌)药物的 3 期试验。图片来源:Devin Oktar Yalkin

该技术提供了一个意想不到的好处:存活率远高于传统的、基于实验室的解冻标本培养物。她培养的 80% 的细菌与哺乳动物通常遇到的细菌差异很大,以至于它们没有引发哺乳动物细胞的免疫反应。这一发现虽然离取得医学进展还很远,但对免疫疗法和疫苗具有诱人的潜力。

新救命药物的希望,加上日益严重的公共卫生危机,为格拉斯哥的邓肯等科学家提供了巨大的动力。“我认识一些人,他们一直在使用最后一道抗生素,但产生了耐药性,”她说。“我的祖母死于败血症。每个人都有这样的故事。”

邓肯希望这些故事可能会在未来十年内发生改变。“海洋环境非常未被发现,”她惊叹道。下一个普立得辛就在海洋中。它可能已经在实验室里了。

*编者注(2022 年 11 月 18 日):此句子在发布后经过编辑,以更正 Jose Jimeno 在 PharmaMar 的职位描述。