1964年2月,在厄瓜多尔瓜亚基尔,一位曾在梅奥诊所接受培训的外科医生罗伯托·吉尔伯特·伊利扎尔德在他实验室开发的一项激进手术中找到了理想的候选人。胡里奥·卢纳是一名28岁的海员,他在一次手榴弹爆炸中失去了右手。吉尔伯特·伊利扎尔德受到美国成功移植尸体肾脏的启发,计划用捐献者的肢体替换卢纳缺失的手臂。

吉尔伯特·伊利扎尔德和他的团队花了九个小时准备卢纳受伤的肢体,然后熟练地将他的骨骼、肌腱、血管、肌肉和皮肤与一名因胃溃疡出血而死亡的工人的前臂连接起来。利用最近开发的显微外科技术,该团队缝合了精细的管状束膜,即神经周围的鞘,他们希望这些鞘能够引导感觉和运动神经从卢纳受伤的前臂中萌发出来,并在随后的几个月内重新支配新的手。

团队精疲力尽地紧张地注视着手术夹被松开,卢纳的血液灌注到他苍白的新手中,赋予了它生命。祝贺的电话从远方传来。新闻登上了《纽约时报》:“死人的手被移植了。” 这只手成为继肾脏和角膜之后,首批被移植的人体器官之一。这是一个冒险的尝试。“昨天接受询问的几位专家一致认为,最终成功的几率微乎其微,”《泰晤士报》报道。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您将帮助确保有关塑造我们当今世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

第一个星期看起来怀疑论者可能是错的。当卢纳收缩前臂肌肉时,新手的肌腱弯曲了手指。医生给卢纳服用了一种早期的免疫抑制剂硫唑嘌呤,以阻止他的身体排斥外来肢体。但在第二个星期,免疫抑制剂明显不够。当出现坏疽迹象时,卢纳被空运到波士顿,在那里,挽救手部的最后努力失败了。移植后二十三天,他再次成为截肢者。

医学界对吉尔伯特·伊利扎尔德的这一冒险手术既赞扬又谴责。批评者称该手术不道德、危险且不必要,因为它不是拯救卢纳生命所必需的——一些专家至今仍坚持这种对手部移植的立场。又过了三十年,手部移植才再次受到关注。

在这些年里,外科技术不断发展,更有效的免疫抑制剂(环孢素,其次是雷帕霉素和他克莫司)的开发使得某些实体器官——肾脏、肝脏、心脏——的移植几乎成为常规。到 1990 年代,这些强大的药理制剂的成功提高了人们对预防由多种组织类型——肌肉、皮肤、骨骼、神经和血管组织——组成的移植排斥反应的希望。复合组织同种异体移植领域由此诞生。1998 年,法国的一个团队进行了历史上第二次手部移植,不久之后,肯塔基州路易斯维尔犹太医院的一个小组也进行了手部移植。接受者马修·斯科特将很快庆祝他成功移植 22 周年。

然而,手部移植仍然是实验性的,在某些圈子里也存在争议。这项手术在全球仅进行了 100 次左右。与其他器官移植不同,手部移植不会挽救生命。接受者要接受一次大手术,然后是漫长的恢复和强化康复。他们面临着终生服用免疫抑制药物的方案,这些药物对内脏器官有害,并可能增加患某些癌症、感染和其他疾病的风险。接受移植十二年后,大卫·萨维奇(我稍后会详细介绍他)死于一种可能与免疫抑制有关的癌症。

那么为什么不直接使用假肢呢?当我问移植接受者埃里克·洪杜斯基这个问题时,他的回答很简单:“这是一个双手的世界。” 洪杜斯基的观察捕捉到了其他手部移植接受者的感受,他们也表达了对假肢的不满以及再次感到完整的强烈愿望。假肢仍然是不灵敏的工具;你不能用它们来感受蜘蛛网的轻拂,或者键盘上标记“F”和“J”的小凸点,或者一杯咖啡中微小的温度变化。可悲的是,埃里克感染了葡萄球菌,导致他在移植九年后被截肢。他勉强使用假肢,只在骑摩托车时使用。

假肢也有其自身的挑战。尽管技术取得了重大进步,但仍有很高比例的截肢者选择放弃上肢假肢。我们在路易斯维尔的长期合作者克里斯蒂娜·考夫曼指出,总体而言,手部移植的手术结果记录——以及预防排斥反应——仍然令人印象深刻,大约 80% 的接受者至少保留手部五年。随着免疫相容性供体和受体匹配技术的改进,这一比例预计将增加,接受者的数量也将随之增加。因此,成功的移植不再仅仅是存活下来不被排斥的移植。相反,成功越来越基于接受者在多大程度上发展出对手部的功能性使用。而这正是脑科学发挥作用的地方。

截肢与大脑

我对大脑如何控制手部的兴趣很早就开始了,这源于我母亲因多发性硬化症而难以完成日常任务的经历,这是一种疾病,患者自身的免疫系统会破坏大脑和脊髓中神经元周围的脂肪髓鞘。她失去手功能、平衡、肌肉无力和痉挛仍然是生动的记忆,并推动了我探索大脑如何控制手部的过程。我们的大脑为规划和控制手部动作投入了大量的实际空间。20 多年来,我的实验室一直在探索这片领域。我们利用功能性磁共振成像 (fMRI) 研究手部运动的神经机制,这项技术使我们能够通过跟踪与局部神经活动变化相关的局部血流和氧合水平波动,无创地评估大脑功能。

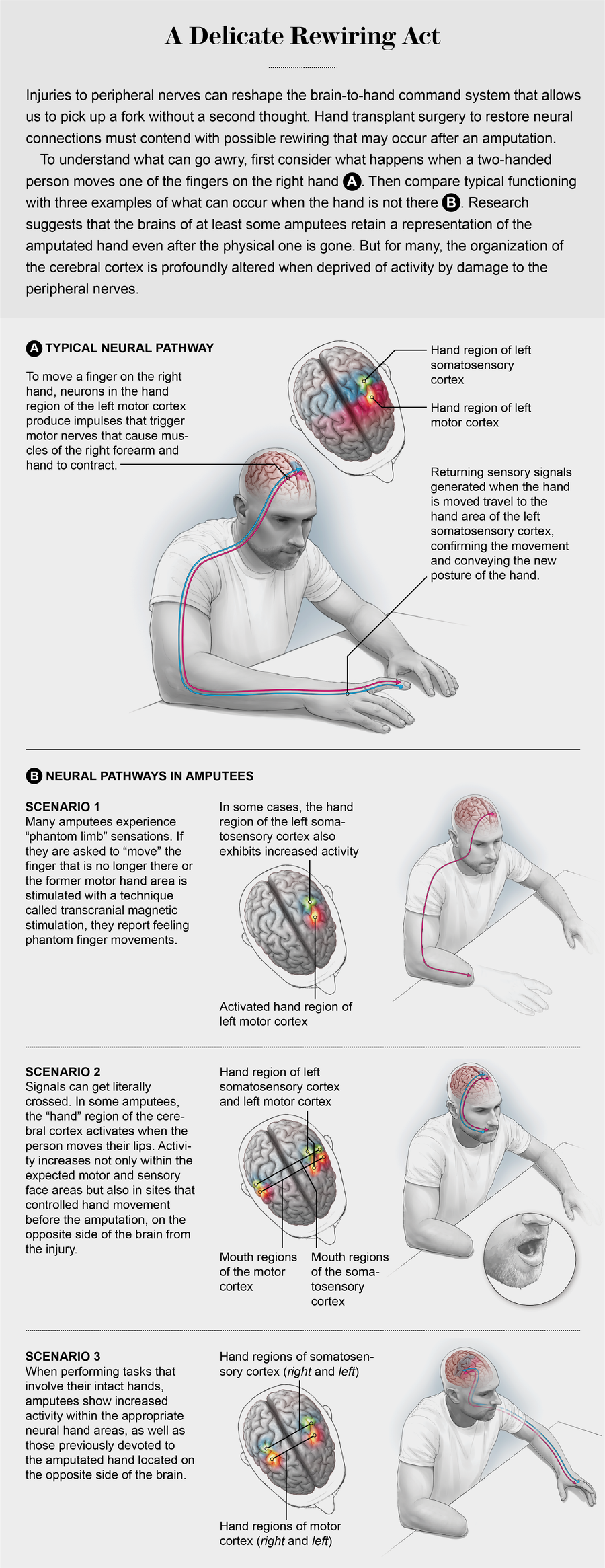

在实践层面上,以下是 fMRI 的工作原理:假设您自愿参加一个常见的(且非常无聊的)fMRI 实验,该实验包括交替敲击手指和休息时段。当移动您右侧的手指时,您左侧运动皮层手部区域(每个大脑半球控制身体对侧的运动和处理感觉)中的一组专门的神经元会产生下行冲动,称为动作电位。这些信号通过大脑的皮层下结构并向下传递到脊髓,然后触发周围运动神经,导致您右前臂和手的相应肌肉收缩。您皮肤、肌腱和关节中的特殊感受器受到手指运动的刺激,并通过周围感觉神经向脊髓发送反馈信号。在那里,上行冲动通过皮层下结构传递到您左侧躯体感觉皮层手部区域中的特定神经元池,该区域处理传入的感觉信号。

所有这些活动都会消耗能量。在几分之一秒内,微小的毛细血管扩张,并用过量的富氧血液(血红蛋白)饱和大脑中更活跃的区域。伴随神经活动的局部血氧浓度变化会影响 fMRI 的磁场。在没有氧气结合的情况下,血红蛋白会强烈地被磁场吸引,处于所谓的顺磁状态,而含氧血红蛋白则被微弱地排斥(反磁状态)。这些效应可以作为与神经活动相关的血氧水平依赖信号捕获。在小指敲击实验中,您左侧运动和感觉皮层的手部区域在扫描仪控制台上发出活动光芒。

fMRI 甚至可以检测到一些手部已被截肢的人的大脑活动。许多截肢者会体验到强烈的“幻肢”错觉,即感觉截肢的肢体仍然存在。如果研究人员要求截肢者移动他们的幻肢手指,fMRI 会检测到以前手部区域的活动增加。这些发现表明,至少一些截肢者的大脑在身体上的手消失后仍然保留了截肢手的表征——尽管事实并非如此简单。

对动物进行的数十年基础神经科学研究表明,当大脑皮层被剥夺来自肢体的常规活动时——周围神经损伤的结果——大脑皮层的组织会发生深刻的变化。也就是说,皮层中感觉和运动功能的图谱取决于刺激。至少在某种程度上,人类似乎也是如此。当截肢者用他们剩下的手执行任务时,他们会在以前专门用于现在缺失的手的感觉和运动皮层区域表现出活动增加。这种以前手部区域的参与除了那些专门用于健康手部的区域内的典型活动之外还会发生。同样,一些脑成像研究表明,嘴唇的运动也可能增加截肢者以前手部区域的活动。

这就是手部移植对脑科学家来说非常有趣的地方。成熟的人脑是否在截肢多年甚至数十年后,在以前专门用于截肢手的区域中保留了足够的可塑性来控制移植的手?这个问题的答案可能对理解身体、脊髓甚至大脑本身受伤后功能恢复的潜力具有广泛的意义。

大脑恢复

当大卫·萨维奇和他的妻子凯伦在他在路易斯维尔犹太医院进行手部移植手术仅仅四个月后,前往我当时位于俄勒冈大学的实验室时,我开始探索这个问题。如果要测试移植后恢复的界限,大卫的案例就是其中之一。年轻时,他在一次车间事故中失去了右手,在移植前,他已经作为截肢者生活了近 35 年。当我们交谈时,大卫拉开固定他可拆卸夹板的尼龙搭扣带,漫不经心地开始张开和合上他的新手。当他看到我脸上震惊的表情时,他笑了笑,抓住我的笔,在我的笔记本上写下了他的名字。谁是教授,谁是学生,立刻就明白了。

图片来源:大卫·切尼

在深入探讨大卫令人兴奋的结果之前,我们需要简要讨论一下您手和手臂中的周围神经的工作原理。与大脑或脊髓不同,周围神经在受伤时能够再生。它们再生速度也很快——速度惊人地快,高达每天两毫米。一位熟练的显微外科医生会通过仔细分离包含各个神经分支的束膜,然后将其精细地缝合到供体手中匹配的束膜,为患者的再生做好准备。这些束膜包围着大量的微观轴突——从单个神经元细胞体伸出的细长突起——很像围绕着您在建筑工地可能看到的多色电话线的导管。一旦通过手术连接,束膜会将萌发的运动轴突引导至手部肌肉,在那里它们形成神经肌肉接头。同样,将感觉信号发送到大脑的轴突被引导至皮肤、肌腱和关节。在那里,感觉神经产生对压力、振动和温度变化敏感的特殊感受器。周围神经重新生长并重新加入感觉网络的过程称为再神经支配。

但即使是天赋异禀的显微外科医生也对手部供体中单个周围神经轴突的实际终止位置控制有限。结果是,随后的再神经支配错误给手功能的恢复带来了挑战。在大卫的前臂中,再生的感觉神经已经缓慢地穿过修复的束膜。一路上,一些轴突偏离方向,支配了他新手的掌心皮肤区域,形成了许多分支,末端带有微小的感觉感受器。我们知道这一点,因为在他康复的早期,大卫能够检测到并定位拇指根部沿线的轻微触摸,尽管他手部的其余部分仍然缺乏感觉。我不禁觉得这真是太了不起了。他的大脑正在接收来自周围神经的输入,这些神经上次携带感觉信号还是在三十多年前的手中。这些冲动来自最近才在一个完全不同的手中安营扎寨的特殊感受器。

再神经支配错误是大卫面临的问题,但他的大脑仍然找到了补偿方法。前臂中曾经接收来自皮肤区域(例如,位于他出生拇指根部)输入的某个感觉神经现在可能携带来自移植手掌上完全不同位置的信号。尽管如此,在很短的时间内,大卫的大脑仍然学会了正确解释它接收到的新输入;如果我探测他的手掌,他会感觉到这种感觉来自那里,而不是来自他的拇指。这些知觉有几毫米的偏差,但考虑到直到最近大卫在三十多年里都没有右手,这仍然非常了不起。大脑究竟是如何解决这个难题的仍然不清楚。我们的工作假设是,通过重复配对视觉和触觉反馈——在使用手时同时看到和触摸——大脑机制学会纠正再神经支配错误。

里克尔曼移植的手的灵巧运动让他毫不费力地扣上衬衫的纽扣。图片来源:林登·弗伦奇

当我在 fMRI 扫描期间轻轻刷大卫移植的手掌时,仿佛一直在耐心等待机会再次处理来自手部的信号,大卫感觉皮层的相应区域做出了强烈的反应。然而,这并不是说截肢后的重组已经完全逆转。与其他截肢者一样,刷大卫完好的左手手掌也会在同一区域,即右感觉皮层,引起反应。但他从未对这些感觉是来自他完好的手还是移植的手表现出任何不确定性。

大卫最终屈服于癌症,但移植的手可以持续数十年而没有任何明显的后果。在手术后超过 21 年,马修·斯科特——路易斯维尔进行的第一个案例——保留他的移植手的时间比任何其他接受过这项手术的人都长。他在 20 多岁时因烟花事故失去了他的优势手左手,做了 13 年的截肢者。马特在 2008 年,也就是他手术九年半后拜访了我们。感觉早已在他整个新手中出现,表明再生的感觉神经已经完成了它们的旅程。他定位了他移植的手上所有位置的触摸;平均而言,他只比他未受伤的手略微不准确几毫米。我们创建了一个计算机控制系统,在 fMRI 会议期间刺激他的指尖,这揭示了他感觉皮层手部区域内每个手指的独特图谱。

尽管我很想得出马特感觉皮层的组织已经恢复到截肢前的组织的结论,但这种推测将是过度推断。我们缺乏他在截肢前的大脑数据,事实是,我们所有人的大脑的精细组织都存在细微差异,这是由遗传和不同的生活经历造成的。我们可以安全地说,马特的感觉皮层似乎包含了他移植的手的图谱,该图谱在我们观察到的健康成人的自然变异范围内。尽管如此,即使在移植后八年,马特的大脑仍然显示出他截肢的残留证据。刺激他完好的右手也会增加以前手部区域的活动。那么他的手功能怎么会如此之好呢?部分答案可能涉及来自手部区域上游的其他大脑区域的贡献,这些区域不直接参与感觉和运动功能。

诸如手指敲击或被动体验触摸之类的简单任务是探测运动和感觉皮层组织结构的有用手段。然而,日常生活需要抓握和操作物体的能力。这些更复杂、以目标为导向的动作涉及大脑中与更高级别处理相关的区域,例如顶叶和前运动区。这些皮层区域使用关于物体属性和身体定位的多感官信息来计划针对特定目标的运动,例如抓住杯子喝水。

肯·瓦利尔领导了我们实验室的一个项目,该项目使用运动捕捉和 fMRI 技术来研究移植接受者唐纳德·里克尔曼的视觉引导抓握的恢复情况,唐纳德·里克尔曼在一次工业事故中失去手后,作为左手截肢者生活了 14 年。我们对前顶内皮层 (aIPC) 的作用特别感兴趣——aIPC 是位于感觉手部区域正后方的一个小区域,它参与正确塑造手部形状以符合对物体形状、方向和大小的感知。

在接受移植后的第 26 个月和第 41 个月,唐尼,就像我们研究过的其他移植接受者一样,在他的运动和感觉手部区域表现出持续重组的证据。毫不奇怪,他在一些基本的手功能方面也遇到了障碍。对他伸手抓握物体时以高分辨率捕捉到的手部运动的详细分析表明,在此期间,协调性得到了显着改善。他是如何补偿他的运动和感觉障碍的呢?为了找出答案,我们构建了一个特殊的装置,使我们能够用 fMRI 提出这个问题。当唐尼在移植后 26 个月抓握物体时,与肢体完好的人相比,他的 aIPC 和前运动皮层显示出与抓握相关的活动水平较弱。在 41 个月时,aIPC 和前运动皮层内与抓握相关的活动模式有所增加,并且更接近对照组的活动模式。我们推测,随着时间的推移,他用移植的手伸手和抓握的能力的提高可能与这些更高级别的区域弥补了他重组的运动和感觉区域的滞后表现有关。

唐尼和马特在接受移植多年后继续提高他们的感觉和运动功能,这表明与学习相关的脑部变化可能在周围神经完全再生后很长时间内继续为康复做出贡献。我们当前工作的一个主要目标是建立大脑中这种经验依赖性变化与在真实生活活动中使用手部之间的关系,这是使用无线可穿戴传感器技术测量的。这些设备使我们能够在参与者进行日常生活时,以高分辨率观察数天内的手部和假肢活动。

如果说周围神经的超能力是在受伤时再生,那么大脑的超能力就是它在刺激变化时重新配置自身的能力。两者在身体损伤的恢复中都发挥着互补作用。虽然与手部移植接受者的合作尚处于起步阶段,但已经向我们表明,即使在剥夺多年刺激后,人脑也可以对刺激的恢复做出反应。这些发现挑战了关于成熟成人神经可塑性极限的基本概念,并可能为那些努力克服截肢和其他毁灭性身体损伤影响的人带来希望。确实有可能恢复几十年前失去的抓握和触摸能力。