在20世纪早期,语言学家本杰明·李·沃尔夫指出,美洲原住民霍皮人所说的霍皮语没有词汇或语法元素来表示时间,这让他的同时代人感到兴奋。沃尔夫认为,这意味着霍皮语使用者没有时间概念,并且以与英语使用者可能称之为“时间流逝”完全不同的方式体验时间。这个大胆的想法挑战了当时流行的观点,即存在一种看待世界的正确方式——这种方式与西方学术语言中已经嵌入的概念相符。

事实证明,霍皮语拥有一套相当复杂的时间描述系统,而且说霍皮语的人完全有能力以各种方式思考时间,事实上,所有人类都是如此。鉴于这种认识,现代语言学家认为,即使语言的基本结构可能不同——即使语言以不同的方式指定性别、数量、方向和相对时间等事物——每个人对世界的感知也必须以相同的基本方式进行。

对澳大利亚土著语言的研究使这种观点变得复杂,最近一项关于穆林巴塔语的开创性研究就是如此。穆林巴塔语是澳大利亚西北海岸韦德耶镇(人口2500人)的大多数居民所说的语言,它有许多令人着迷的特点。动作、参与者、所有权和意图可以用一个词来表达。语言学家将这种特性描述为“多综合性”,这意味着许多词缀可以附加到动词上——并且每个附加的词缀都会增加故事的另一层含义。这样一个词所传达的意义包含了演员和行动交织成一个复杂的整体。例如,单词mengankumayerlurlngimekardi的意思是“他正在翻我们的包偷我们的东西。”

支持科学新闻事业

如果您喜欢这篇文章,请考虑支持我们屡获殊荣的新闻事业,方式是 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关塑造我们今天世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

穆林巴塔语也具有自由词序,这意味着句子中的主语、动词和宾语可以并且确实可以出现在任何位置。实际上,这意味着韦德耶的两岁儿童学习如何运用与典型的英语ABC书籍内容几乎无关的大量复杂词汇。

最近,墨尔本大学的语言学家蕾切尔·诺德林格一直在研究穆林巴塔语18年,她和她的同事在该语言中进行了首次心理语言学实验。重要的是,他们发现,当人们将他们的想法付诸语言时,他们的思维过程可能会受到他们语言结构的影响。

从20世纪50年代后期开始,现代语言学中最重要的观察之一是任何孩子都可以学习任何语言。由此推断,所有孩子都必须具备相同的学习语言的心理能力。2009年,心理语言学家安妮·卡特勒观察到,部分原因是这个不证自明的道理,研究人员假设成人语言处理系统也是相同的,并且无论他们使用哪种语言进行测试,都会产生相似的结果。语言处理实验被撰写、复制和讨论,但没有考虑到所使用的不同语言可能对研究结果产生一些影响。卡特勒指出,并非语言多样性完全不可见,而是研究目标是挖掘出所有人类都使用的通用系统。

随着时间的推移,这种观点变得越来越站不住脚,部分原因是卡特勒的贡献。她的发现之一是,听众根据他们第一语言的节奏来分割语音流。法语使用者将语音流分割成音节,而英语使用者则根据重音位置来分割。

田野语言学家经常与世界上令人惊叹的语言多样性接触,他们也长期以来怀疑一个人的母语对他们的思维过程没有影响的观点。最近,许多研究人员对以下事实感到不安:大多数关于语言和语言处理的普遍特性的研究都是使用英语和其他一些熟悉的语言进行的——这些语言可能仅占世界语言多样性的不到5%。诺德林格的合作实验者之一,心理语言学家埃文·基德说:“重点是寻找普遍性并解释差异。” “但是对普遍性的搜索只发生在语言宇宙的一个角落。”

澳大利亚土著社区韦德耶的黎明破晓,那里的人们说穆林巴塔语,这是世界上最有趣的语言之一。图片来源:大卫·莫里斯·史密斯

澳大利亚语言是心理语言学家最少探索的语言之一——考虑到该语系的规模,这是一个主要的差距。仅在200年前,澳大利亚人就说了至少300种语言。在那庞大的语言群中,大多数属于帕玛-恩永甘语系,该语系有数十个分支,这些分支起源于大约6000年前在澳大利亚东北部大陆上使用的一种原始语言。自从1788年澳大利亚开始殖民以来,该国土著家庭仍在使用的土著语言数量大约减少了一半。在剩下的语言中,只有13种被儿童作为第一语言学习。穆林巴塔语是相对较小的非帕玛-恩永甘语系的一部分,是这13种语言之一——形成了一条绵延数千年的动态文化传承的 unbroken thread。这种语言的幸存简直令人惊讶。

韦德耶最初于1935年建立为传教站,那里的许多当地土著人经历了强制同化。孩子们被从他们的家庭中带走,并被监禁在寄宿学校,如果他们说自己的语言,就会受到惩罚,有时甚至是虐待。在许多地方,人们经历了类似的虐待,当地语言并没有幸存下来。

此外,韦德耶传教站将来自其他10个语系的澳大利亚土著人聚集在一起,但这些语言并没有以同样的方式幸存下来。现在只有少数了解它们的年长说话者仍然存在。但是诺德林格说,韦德耶的孩子们说穆林巴塔语。她曾经问过一位长老,她的朋友和语言顾问,为什么尽管传教站的残酷和修女的惩罚,她的人民仍然说穆林巴塔语。“我们只是习惯于耳语,”这位妇女回答说。

61岁的玛格丽特·佩德杰特和41岁的斯蒂芬·邦德克是韦德耶的长老和居民,他们从他们的长老那里学习了穆林巴塔语,后来在学校学习了英语。作为两种语言的说话者,他们发现这两种语言有不同的用途。英语适合与外人交谈,并且可以帮助社区中的孩子们找到好工作。但是他们的文化和世界观完全嵌入在穆林巴塔语中,而且,他们补充说,这种语言对他们的社区至关重要。事实上,将穆林巴塔语作为第一语言学习的说话者人数正在增长。它已成为许多当地土著群体的通用语,所有这些群体的语言历史都截然不同。

诺德林格自2005年以来一直在研究穆林巴塔语,但她说她说的穆林巴塔语像三岁小孩一样,她长期以来一直怀疑,理解这种语言对学习者的要求可能会打开人类思想的窗口。作为墨尔本大学土著语言研究部门的主任,她领导着最大的研究团队,致力于研究澳大利亚语言并支持土著语者实现他们的语言目标。对于诺德林格来说,每种语言都代表了人类经验的独特表达,并包含着关于地球和人类的不可替代的知识,其中蕴藏着过去数千名说话者的踪迹。每种语言也提供了一个机会来探索说话者的思想和语言结构之间动态的相互作用。

2015年,诺德林格和基德参加了一个关于在语言实验中使用眼动追踪技术的讲座,由心理语言学家斯蒂芬·C·莱文森主讲,他现在是荷兰马克斯·普朗克心理语言学研究所的语言和认知荣誉主任。莱文森描述的研究表明,参与者语言的语法——特别是词语在其中的排序方式——与人评估图片的方式之间存在明显的联系。例如,对于一张女人给孩子洗澡的图片,将女人视为主题的英语使用者倾向于先看女人。“这种想法,”诺德林格说,“是英语使用者会放大他们将表达为主题的事物。” 因此,说英语的参与者专注于女人并开始说话。然后他们看了看图片的其余部分并完成了句子。“这一切都在毫秒内发生,”诺德林格说。

特塞尔塔尔语使用者的做法不同。特塞尔塔尔语在墨西哥恰帕斯州使用,其语法要求说话者首先发出动词。因此,当莱文森实验室的一个小组使用眼动追踪来理解特塞尔塔尔语的句子计划和产生时,研究人员发现,说话者更均匀地看待女人和孩子,在两者之间来回看。心理语言学家称之为关系编码。“这是有道理的,”诺德林格说。“如果你必须先发出动词,你必须纵观全局,弄清楚发生了什么并进行评估。”

在讲座中,诺德林格问莱文森,如果参与者说一种具有自由词序的语言会发生什么。“我们不知道,”莱文森说。坐在诺德林格旁边的基德低声说,“我们应该这样做!”

玛格丽特·佩德杰特(左),在韦德耶的家中,是社区土地和传统的长老和守护者。布里奇特和玛丽塔·佩德杰特(右)是她的孙女。图片来源:大卫·莫里斯·史密斯

显而易见的候选者是穆林巴塔语,诺德林格已经研究了十年。但是,将一种基于实验室的实验方法(密切跟踪参与者的发声和眼球运动)应用于以前从未以这种方式研究过的语言,需要一些计划。

在韦德耶找到一个安静的空间是第一步。诺德林格第一次进行实验时,她使用了现在是博物馆的一个房间,尽管它曾经是太平间。在其他旅行中,诺德林格和基德使用了他们在镇上旧护士宿舍租用的住所——三个由灰色煤渣砖制成的单元,连接在一起。他们使用了与莱文森相同的许多图片,并对一些图片进行了调整以使其更符合语境:用袋鼠代替鹿,给一些人更深的肤色,并取出异常物体,例如马和马车。

研究人员还担心实验条件可能会如何影响结果。穆林巴塔语具有自由词序,但诺德林格和基德不知道某些情况——例如被要求坐在房间里并观看一系列图片——是否会诱使人们将相同的元素放在相同的顺序中。他们保持他们的指示尽可能简洁,以免暗示人们使用一种顺序而不是另一种顺序,并且他们对46位穆林巴塔语使用者进行了这项研究。

实验人员在笔记本电脑屏幕上展示了一个事件的图片——一个女人给孩子洗澡、一条鳄鱼即将咬人、一只袋鼠正在揍一头牛——并要求参与者描述他们所看到的。在每张图片出现之前,说话者被要求看屏幕中心或一侧随机出现的黑点,这样他们就不会无意中专注于任何角色。然后播放一个短音,图片出现。当参与者评估场景并说话时,位于屏幕下方的红外追踪器记录了他们的眼球运动。

结果令人震惊。穆林巴塔语使用者做了一些全新的事情。诺德林格说,这就像特塞尔塔尔语,说话者均匀地看待场景中的两个角色,但是穆林巴塔语使用者做得更快、更早。这是非常快速的关系编码。“令人惊奇的是,”诺德林格说,“他们在最初的600毫秒内做了很多事情。”

在最初的窗口中,穆林巴塔语使用者均匀地来回查看场景中的两个角色,了解整个事件。然后,一旦他们决定了他们将要使用的词序,他们就开始主要关注他们首先提到的角色。在这一点上,一个说出的句子以女人而不是孩子开头的说话者会花更多时间看女人。如果他们说的句子以孩子开头,他们会花更多时间看孩子。诺德林格解释说,本质上,“在最初的400毫秒窗口之后,说话者持续关注的第一个事物是他们首先提到的事物。”

结果不是说话者仅仅提到他们的眼睛首先落到的东西。有时说话者首先看到图片中的人物之一,但随后花费持续的时间看另一个人——而正是第二个人物成为他们句子的第一个元素。

研究人员还发现,每个穆林巴塔语使用者平均都有超过五种半不同的方式来排序句子的主语、动词和宾语。诺德林格一直认为,许多澳大利亚语言都具有自由词序,与其他语言不同。她说,德语通常被描述为具有自由词序,但是当另一位研究人员用德语进行相同的实验时,说话者在75%以上的时间里使用了相同的顺序。对于穆林巴塔语使用者来说,词序是真正自由的。在所有可能的回答中,穆林巴塔语使用者产生了10种可能的词序。没有首选的顺序。

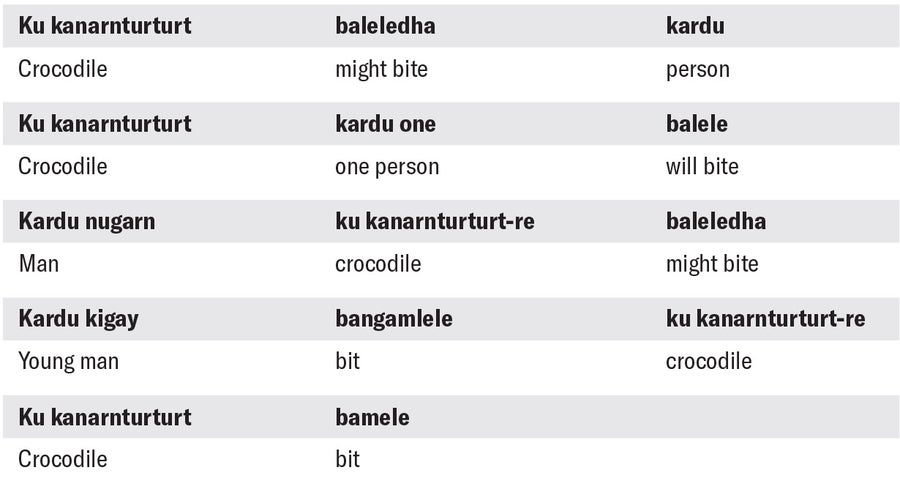

例如,为了回应一张一个人正在坠落,他伸出的腿伸向鳄鱼张开的嘴巴的图片——本质上,鳄鱼即将咬人的图片——穆林巴塔语使用者提供了以下句子

图片来源:蕾切尔·诺德林格,大众科学风格

为什么穆林巴塔语使用者在主语和宾语之间来回跳跃的速度比任何其他语言的使用者都快?诺德林格和基德怀疑,当有人说一种具有真正自由词序的语言时,他们会面临压力,需要迅速决定他们将要说的句子。“你必须更早地了解整个事件,这样你才能决定你想如何表达它,”诺德林格说。

穆林巴塔语的多综合性动词结构是否影响了语言处理模式?为了回答这个问题,当时是诺德林格博士生的萨莎·威尔莫斯与皮詹加贾拉语的使用者进行了实验。这种语言是南澳大利亚州与北领地接壤的阿南古皮詹加贾拉扬库尼加加拉土地上的人们所说的语言。皮詹加贾拉语也具有自由词序,但与穆林巴塔语不同,这种语言不是多综合性的。令人兴奋的是,威尔莫斯得到了相同的结果。

皮詹加贾拉语使用者在最初的600毫秒内快速地在描绘场景中的两个角色之间来回切换,然后开始主要关注成为他们句子第一个元素的角色。与穆林巴塔语使用者一样,皮詹加贾拉语使用者使用了多种词序,每个说话者在所有图片集中都使用了多种词序,整个群体使用了所有可能性。

在达·艾伊梅里举行的“烟熏仪式”上,社区成员会仪式性地焚烧死者的衣服,以释放他们的灵魂。该活动还包括音乐、舞蹈和盛宴。图片来源:大卫·莫里斯·史密斯

诺德林格强调,所有人类的大脑当然是相同的。但是,当人们将想法付诸语言时,他们的思维过程可能会有所不同,这取决于他们使用的语言。

公平地说,即使沃尔夫关于霍皮语的说法是不正确的,他提出的问题也具有重要的价值。诺德林格和她的同事专注于自由词序在形成句子的关键时刻的影响。然而,句子结构只是语言这个复杂的多部分系统的一个方面。语言在多大程度上可能影响思想的问题实际上应该是许多问题。

威斯康星大学麦迪逊分校的心理学教授加里·卢皮安说,词语可以组织我们思考世界的方式,并塑造我们感知世界的方式。在最近的一项实验中,他和他的同事测量了英语使用者将以不同方式着色的圆圈分配到随机类别(例如“A”或“B”)的难度,如果颜色易于命名(例如,“红色”或“蓝色”)或难以命名(“略微中性的薰衣草色”或“浅灰玫瑰色”)。所有颜色,无论在英语中多么容易命名,都同样容易在视觉上相互区分。即便如此,卢皮安和他的同事发现,参与者根据颜色是否容易命名来学习哪些圆圈属于不同类别的能力存在显着差异。

语言的词汇表是“类别的系统”,卢皮安解释说。“语言将我们引入这些系统,一个类别的集合与另一个类别的集合相对。” 他说,对于说不同语言的人,“这些类别中的许多类别随后会根深蒂固地成为思想的基本单位。” 认知科学家莱拉·博罗迪茨基来自加利福尼亚大学圣地亚哥分校,她长期以来一直在追求这些问题,卢皮安和其他人最近调查了大量关于语言对视觉感知影响的研究。他们发现了令人信服的证据,表明语言会影响我们区分颜色的能力。

对于穆林巴塔语,除了诺德林格、基德和他们的同事已经打开的关于该语言如何产生的窗口之外,如果没有严格的研究,我们无法说个别说话者的感知可能会如何进一步受到他们的语言的影响。然而,我们可以清楚地看到,诺德林格说,随着时间的推移,文化塑造了语言的结构。“亲属关系在穆林巴塔语文化中具有核心重要性,我们看到这一点编码在语法结构中,”她解释说。“当你在穆林巴塔语中谈论一群人时,你必须根据这些人是否是兄弟姐妹关系来屈折动词。”

尽管困难重重,传统和语言在韦德耶仍然很强大。人们(左)前往达·艾伊梅里参加烟熏仪式。在韦德耶的圣心圣母塔玛鲁尔天主教学院,长老多米尼卡·瓦尔宾西斯·兰金教授穆林巴塔语(右)。图片来源:大卫·莫里斯·史密斯

同样,穆林巴塔语将所有名词分为10个不同的类别。诺德林格问她的学生,如果他们要划分他们语言中的所有对象,他们会使用哪10个类别。(英语没有在语法上区分的名词类别。)穆林巴塔语名词类别是:熟悉的 人类;所有其他有生命的生物;蔬菜和其他植物性食物;语言和知识;水;地点和时间;长矛(用于狩猎和仪式);武器;无生命的东西;和火。诺德林格指出,当人们经常谈论事物时,事物就会变成语法。

文化塑造语言,因为对一种文化重要的事情通常会嵌入其语言中,有时以词语的形式,有时以语法的形式编纂。然而,语言也可能以不同的方式塑造其说话者的注意力和思想,这也是事实。语言和文化形成一个反馈回路,或者更确切地说,它们形成许多许多反馈回路。

当然,在某种程度上,我们已经理解了这种推理。在我们生命的分钟和日子里,我们看到感知、判断和词语如何相互缠绕并相互影响。但是,正如诺德林格、卢皮安和他们的同事所表明的那样,其中一些回路形成了紧密的毫秒级漩涡,将我们对世界的瞬时感知和我们习惯于用词语构建世界的方式联系在一起。还有更大的相互关联的回路,也将历史上的说话者联系在一起。遥远世代讨论的事情可能会塑造当今说话者的语言结构,而这反过来可能会在微观层面影响该说话者如何评估世界并产生词语来描述世界。

对于佩德杰特来说,语言是第一位的——因为这就是她和其他长老将神圣知识传授给年轻人的方式。但是语言、文化和知识实际上永远交织在一起,并且彼此不可或缺。她和邦德克向我解释说,穆林巴塔语被翻译为“Murrinh”,意思是“语言”,和“patha”,意思是“好”:好的语言。“强大的语言,”佩德杰特说。

现在清楚的是,我们越是就语言及其在所有世界语言中的许多回路提出经验性问题,我们就越能了解像人类一样思考的各种方式。

即使研究人员设计出探索语言宇宙所有角落的方法,它也在以惊人的速度萎缩。语言保护协会是一个由美国土著教育家和活动家创立的非营利组织,估计1795年世界各地作为第一语言使用的语言中有61%“注定要消亡或已经灭绝”。在诺德林格职业生涯的早期,当她与一个说瓦姆巴亚语的社区一起工作时,瓦姆巴亚语是澳大利亚北领地巴克利高原使用的另一种非帕玛-恩永甘语,长老们要求完成这项工作,以便年轻一代有机会学习他们祖先的语言。当时,还有八到十位流利的说话者。所有人都已去世。

随着一天的结束,孩子们在韦德耶的家外玩耍。图片来源:大卫·莫里斯·史密斯

对穆林巴塔语更深入的理解也可能在此处有所帮助。与其他澳大利亚语言社区一样,有许多土著主导的努力来维护这种语言。语言学家和教育工作者,包括诺德林格,与韦德耶人民合作,以支持他们的学习目标,并为不断发展的对该语言的理解做出贡献。

土著语言研究部门的学者们研究了儿童最初是如何习得穆林巴塔语的,目的是为如何在学校教授该语言提供信息。他们与佩德杰特和其他长老合作,在达尔文监狱开展了穆林巴塔语扫盲计划,并探索了儿童如何用穆林巴塔语讲故事。他们追踪了该语言在三代人中的变化,发现其语法没有受到英语的影响,尽管——像所有语言一样——它在那段时间内发生了变化。韦德耶社区学校的文学作品制作中心与当地人合作制作双语课程材料,以支持儿童的穆林巴塔语读写能力以及他们的英语读写能力。佩德杰特说,能够像说穆林巴塔语一样读写穆林巴塔语,给了孩子们信心。

但是,即使在孩子们上学之前,佩德杰特和邦德克解释说,长老们也会带他们到灌木丛中,和他们围坐在火堆旁“用语言教导他们”。他们描述自然世界,讲述来自梦世纪的故事,关于创造他们世界的生物。邦德克还教授歌线,即仪式歌曲中的故事,其中包括神圣的地点和古代生物在陆地上走过的路线。邦德克从他的祖父母那里学习歌线时,这是他们给他的礼物,他说。现在他将歌线传给下一代的年轻人,将这份礼物送给他们。