自第二次世界大战以来,世界大多数国家都开始使用国内生产总值(GDP)作为衡量繁荣的核心指标。GDP 衡量市场产出:在特定时期(通常为一年)内,一个经济体生产的所有商品和服务的货币价值。如果这个数字下降,政府可能会失败——因此,毫不奇怪,政府努力使其攀升。但是,努力提高 GDP 与确保社会福祉并不相同。

事实上,正如参议员罗伯特·肯尼迪曾经说过的那样,“GDP 衡量一切,除了使生活有价值的东西。” 这个数字不衡量健康、教育、机会平等、环境状况或许多其他生活质量指标。它甚至不衡量经济的关键方面,例如其可持续性:是否正走向崩溃。我们衡量什么很重要,因为这指导着我们做什么。在越南战争期间,美国人对这种因果关系有了一丝了解,军方强调“尸体计数”:每周统计被杀敌军士兵的人数。对这种病态指标的依赖导致美军采取行动,其目的仅仅是为了提高尸体计数。就像醉汉在路灯下寻找钥匙(因为那里有光)一样,对尸体计数的强调使我们无法理解更大的图景:屠杀正在导致更多的越南人加入越共,而不是美军杀死的越南人。

现在,另一种尸体计数——来自新冠肺炎的尸体计数——被证明是衡量社会表现的可怕的好指标。它与 GDP 的相关性很小。美国是世界上最富有的国家,在大流行开始时,我们的 GDP 超过 20 万亿美元,这个数字表明我们拥有高效的经济引擎,一辆可以超越任何其他国家的赛车。但自那时以来,美国已记录超过一百万例新冠肺炎死亡病例,而越南目前的 GDP 为 4090 亿美元(人均 GDP 仅为美国的 6%),迄今为止约有 43,000 例。在拯救生命的竞赛中,这个经济欠发达的国家轻松击败了我们。

关于支持科学新闻事业

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻事业 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关塑造我们当今世界的发现和思想的具有影响力的故事的未来。

事实上,美国经济更像是一辆普通的汽车,其车主为了省油而拆掉了备胎,在爆胎之前一切都很好。而我称之为“GDP 思维”——寻求提高 GDP,错误地期望仅此一项就能提高福祉——导致我们陷入这种困境。一个经济体在短期内更有效地利用其资源,在该季度或年度的 GDP 就会更高。寻求最大化宏观经济指标,在微观经济层面转化为每个企业削减成本,以实现尽可能高的短期利润。但是,这种短视的关注必然会损害经济和社会在长期的表现。

例如,美国医疗保健部门以有效地使用医院床位为荣:没有床位被闲置。因此,当 SARS-CoV-2 抵达美国时,每 1,000 人只有 2.8 张医院床位——远少于其他发达国家——系统无法吸收患者的突然激增。肉类包装厂不做带薪病假在短期内增加了利润,这也增加了 GDP。但是,工人负担不起生病时待在家里的费用;相反,他们来上班并传播了感染。同样,中国生产的防护口罩比美国便宜,因此进口口罩提高了经济效率和 GDP。然而,这意味着当大流行来袭,中国需要的口罩远超平时时,美国的医院工作人员却无法获得足够的口罩。总之,无情地追求短期 GDP 最大化恶化了医疗保健,造成了金融和人身不安全,并降低了经济的可持续性和韧性,使美国人比其他国家的公民更容易受到冲击。

GDP 思维的肤浅性在 2000 年代已经变得显而易见。在此之前的几十年里,欧洲经济学家看到美国在提高 GDP 方面的成功,鼓励他们的领导人效仿美国式的经济政策。但是,随着 2007 年美国银行系统出现困境的迹象,法国总统尼古拉·萨科齐意识到,任何一心一意地追求提高 GDP 而忽视其他生活质量指标的政治家,都有可能失去公众的信任。2008 年 1 月,他邀请我担任经济绩效和社会进步衡量国际委员会主席。专家组的任务是回答这个问题:各国如何改进其指标?萨科齐认为,衡量使生活有价值的东西,是朝着改善生活迈出的必要第一步。

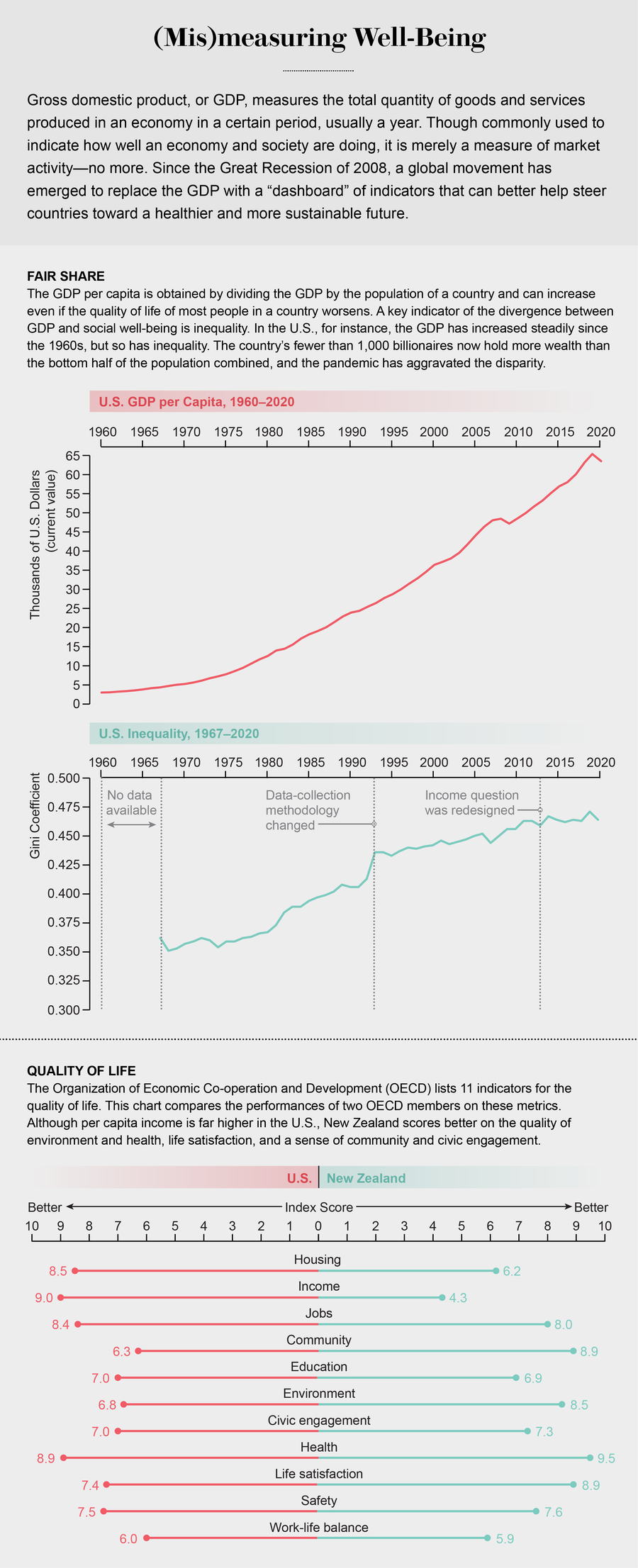

巧合的是,我们在 2009 年的初步报告,标题具有挑衅性,名为《误测我们的生活:为什么 GDP 不够用》,在全球金融危机表明有必要重新审视经济正统观念的核心原则之后立即发布。它引起了如此积极的共鸣,以至于经济合作与发展组织(OECD)——一个为 38 个高收入国家服务的智库——决定跟进一个专家组。经过六年的咨询和审议,我们加强并放大了我们早期的结论:GDP 应该被废黜。取而代之的是,每个国家都应该选择一个“仪表板”——一套有限的指标,这将有助于引导它走向其公民渴望的未来。除了 GDP 本身作为衡量市场活动的指标(仅此而已)之外,仪表板还将包括健康、可持续性以及一个国家人民渴望的任何其他价值观的指标,以及不平等、不安全感和其他他们试图减少的危害的指标。

这些文件有助于巩固全球范围内改进社会和经济健康指标的运动。经合组织已在其“美好生活倡议”中采用了这种方法,该倡议推荐了 11 个指标——并为公民提供了一种衡量这些指标对其自身国家相对于其他国家的权重的方法,以生成一个衡量他们在他们关心的事物上表现的指数。传统上强烈倡导 GDP 思维的世界银行和国际货币基金组织(IMF)现在也开始关注环境、不平等和经济的可持续性。

一些国家甚至已将这种方法纳入其政策制定框架。例如,新西兰在 2019 年将“福祉”指标纳入了国家预算流程。正如该国财政部长格兰特·罗伯逊所说:“成功在于使新西兰既成为谋生的好地方,又成为生活的好地方。” 这种对福祉的强调可能部分解释了该国对新冠肺炎的相对较强的控制,该病毒已直接导致约 3,700 人死亡,总人口约为 500 万。

苹果和军备

需要是发明之母。正如仪表板从迫切的需求中应运而生——GDP 作为福祉指标的不足,正如 2008 年的大衰退所揭示的那样——GDP 也是如此。在大萧条时期,美国官员几乎无法量化这个问题。政府没有收集关于通货膨胀或失业率的统计数据,这些数据本可以帮助他们引导经济。因此,商务部委托国家经济研究局的经济学家西蒙·库兹涅茨创建一个关于国民收入的国民统计数据集。库兹涅茨在 1940 年代构建了 GDP,作为一个简单的指标,可以从当时极其有限的市场数据中计算出来。作为国内生产的商品和服务的总和(美元价值),它相当于每个人的收入——工资、利润、租金和税收的总和。由于这项工作和其他工作,他于 1971 年获得了诺贝尔经济学纪念奖。(为英国创建类似统计系统的经济学家理查德·斯通于 1984 年获得了该奖项。)

然而,库兹涅茨反复警告说,GDP 仅衡量市场活动,不应将其误认为衡量社会甚至经济福祉的指标。该数字包括许多有害的商品和服务(包括他认为的军备)或无用的商品和服务(金融投机),并排除了许多必不可少的免费商品和服务(例如家庭主妇的照料)。构建这种总量的核心困难在于,即使是苹果和橙子,更不用说军备、金融投机和照料等截然不同的事物,也没有自然的单位来增加其价值。因此,经济学家使用价格作为价值的替代指标,他们认为在竞争性市场中,价格反映了人们对苹果、橙子、军备、投机和照料相对于彼此的重视程度。

这种极具问题性的假设——价格衡量相对价值——使得 GDP 很容易计算。随着美国通过增加物质商品(特别是二战期间的军备)的生产和消费从大萧条中复苏,GDP 迅速增长。世界银行和国际货币基金组织开始资助世界各地前殖民地的发展计划,几乎完全以 GDP 增长来衡量其成功。

来源:阿曼达·蒙塔涅斯;来源:世界银行(GDP 数据);美国人口普查局(不平等数据);经济合作与发展组织(美好生活指数数据)

随着时间的推移,随着经济学家专注于比较不同时代和不同国家的 GDP 的复杂性,以及构建预测和解释 GDP 变化的复杂经济模型,他们忽视了该指标不稳固的基础。学生们很少研究构建该指标的假设——以及这些假设对于他们做出的任何推论的可靠性意味着什么。相反,经济分析的目标变成了解释这个人为实体的变动。GDP 在全球范围内占据主导地位:良好的经济政策被认为是最大限度地提高 GDP 的政策。

1980 年,在经历了看似糟糕的经济表现——滞胀,以增长缓慢和物价上涨为标志——之后,罗纳德·里根总统以振兴经济的承诺上任。他对金融业放松管制,并为富人减税,认为好处会“涓滴效应”到那些不幸的人身上。尽管 GDP 有所增长(尽管增长率明显低于二战后的几十年),但贫富差距急剧上升。一些政府官员深知指标的重要性,据报道,他们主张停止收集关于不平等的统计数据。如果美国人不知道不平等有多糟糕,大概我们就不会担心它了。

里根政府还对环境发动了前所未有的攻击,例如,在数百万英亩的公共土地上租赁化石燃料开采权。1995 年,我加入了比尔·克林顿总统的经济顾问委员会。担心我们的指标对资源枯竭和环境退化的关注太少,我们与商务部合作开发了一种“绿色”GDP 指标,该指标将考虑到此类损失。然而,当来自煤炭州的国会代表得知此事后,他们威胁要切断我们的资金,除非我们停止工作,我们不得不这样做。

政治家们知道,如果美国人理解煤炭对我们正确衡量的经济有多么糟糕,那么他们就会寻求消除煤炭行业获得的隐性补贴。他们甚至可能寻求更快地转向可再生能源。尽管我们扩大指标的努力受阻,但这些代表愿意花费如此多的政治资本来阻止我们,这让我相信我们正在做一些重要的事情。(这也意味着,十年后,当萨科齐邀请我担任一个国际专家组的负责人,以研究衡量“经济绩效和社会进步”的更好方法时,我欣然接受了。)

我于 1997 年离开了经济顾问委员会,在随后的几年里,里根时代的放松管制热潮蔓延到了克林顿政府。美国经济的金融业正在膨胀,推高了 GDP。事实证明,该行业如此强大的许多利润在某种意义上是虚假的。银行家的贷款行为产生了房地产泡沫,人为地提高了利润——并且,由于他们的薪酬与利润挂钩,提高了他们的奖金。在理想的自由市场经济中,利润的增加应该反映社会福祉的提高,但银行家的收入却否定了这种观念。他们的许多利润来自于使其他人更糟,例如,当他们从事滥用信用卡的行为或操纵伦敦银行同业拆借利率(国际银行相互贷款的伦敦银行同业拆借利率)以提高其收入时。

但是 GDP 数据表面上接受了这些虚高的数字,使政策制定者相信,发展经济的最佳方式是取消任何剩余的限制金融业的法规。长期以来禁止高利贷——向毫无戒心的人收取高得离谱的利率——被取消了。2000 年,所谓的《商品现代化法案》获得通过。它的目的是确保衍生品(在仅仅八年后导致金融系统崩溃的风险金融产品)永远不会受到监管。2005 年,一项破产法使得那些难以支付账单的人更难免除债务——使得那些有学生贷款的人几乎不可能这样做。

到 2000 年代初期,公司利润的五分之二来自金融业。这个比例本应预示着有些不对劲:一个高效的金融业应该意味着从事金融交易的成本很低,因此规模应该很小。我们的金融业规模庞大。解除市场的束缚导致利润膨胀,推高了 GDP——并且,事实证明,也推高了不稳定。

阿片类药物、飓风

泡沫在 2008 年破裂。银行一直在不加区分地发放抵押贷款,假设房地产价格将继续上涨。当房地产泡沫破裂时,经济也随之崩溃,跌幅超过了二战结束后立即发生的跌幅。在美国政府救助银行(一家公司 AIG 获得了 1300 亿美元的政府救助)之后,GDP 有所改善,说服了巴拉克·奥巴马总统和联邦储备委员会宣布我们正在走向复苏。但是,由于 2009 年至 2012 年收入增长的 91% 流向了最富有的 1%,大多数美国人都没有经历过复苏。

随着国家缓慢地从金融危机中走出,其他危机引起了人们的关注:不平等危机、气候危机和阿片类药物危机。即使 GDP 继续上升,预期寿命和其他更广泛的健康指标也在恶化。食品公司正在发挥聪明才智,开发和销售富含糖分的成瘾性食品,增加了 GDP,但也引发了儿童糖尿病的流行。成瘾性阿片类药物导致了药物死亡的流行,但普渡制药和其他剧中恶棍的利润增加了 GDP。事实上,这些健康危机导致的医疗支出也提高了 GDP。美国人在医疗保健上的人均支出是法国的两倍,但预期寿命却更低。同样,煤矿开采似乎促进了经济发展,尽管它助长了气候变化,加剧了哈维等飓风的影响,但重建的努力又增加了 GDP。GDP 数字为最糟糕的事件提供了一种乐观的粉饰。

这些例子说明了 GDP 与社会福祉之间的脱节,以及 GDP 在哪些方面未能成为衡量经济绩效的良好指标。2008 年之前的 GDP 增长是不可持续的,而且也没有持续下去。危机前几年似乎推动 GDP 增长的银行利润,不仅是以金融业剥削的许多人的福祉为代价,而且也是以未来几年的 GDP 为代价。不平等的加剧无论如何都在损害我们的社会,但 GDP 却在庆祝银行的成功。如果说有什么事件能够深刻地说明需要新的方法来衡量经济绩效和社会进步,那么 2008 年的危机就是其中之一。

来源:萨曼莎·马什

仪表板

该委员会由三位经济学家(哈佛大学的阿玛蒂亚·森、巴黎政治学院的让-保罗·菲图西和我)领导,在 2009 年,即美国金融系统崩溃后不久,发布了第一份报告。我们指出,衡量像有多少美国人可能难以再融资抵押贷款这样简单的事情,本可以揭示支撑危机前令人兴奋的经济增长的烟雾弹和镜子,并可能使政策制定者能够抵御危机。更重要的是,建立并关注一套广泛的衡量当前福祉及其可持续性的指标——好时光是否持久——将有助于缓冲社会免受未来冲击。

我们需要知道,当 GDP 上升时,负债是否在增加,或者自然资源是否正在枯竭;这些可能表明经济增长是不可持续的。如果污染随着 GDP 的增长而增加,那么增长就不是环境可持续的。衡量一个经济体真正健康状况的良好指标是其公民的健康状况,如果像美国一样,预期寿命一直在下降——即使是在大流行之前也是如此——无论 GDP 发生什么变化,都应该令人担忧。如果即使在 GDP 上升的情况下,中位数收入(中间家庭的收入)也在停滞不前,那就意味着经济增长的成果没有被分享。

当然,如果我们能够提出一个单一的指标,可以概括一个社会甚至一个经济体的运行状况——例如,一个 GDP 加数字,那就太好了。但是,与 GDP 本身一样,当我们形成一个总量时,会丢失太多有价值的信息。想象一下你在开车。你想知道你开得有多快,并瞥一眼速度表。它显示时速 70 英里。你想知道不加油你能走多远,结果是 200 英里。这两个数字都很有价值,传达的信息可能会影响你的行为。但是,现在假设你通过将这两个数字加起来形成一个简单的总量,无论是否加“权重”。像 270 这样的数字会告诉你什么?什么也说明不了。它不会告诉你你是否在鲁莽驾驶,也不会告诉你你应该有多担心汽油耗尽。

这就是为什么我们得出结论,每个国家都需要一个仪表板——一套数字,可以传达其社会和经济的基本诊断信息,并帮助引导它们。政策制定者和民间团体不仅应关注物质财富,还应关注健康、教育、休闲、环境、平等、治理、政治声音、社会联系、人身和经济安全以及其他生活质量指标。同样重要的是,社会必须确保这些“商品”不是以牺牲未来为代价购买的。为此,他们应尽可能地专注于维护和增加其自然资本、人力资本、社会资本和物质资本的存量。我们还制定了一项研究议程,以探索福祉和可持续性的不同组成部分之间的联系,并开发衡量它们的良好方法。

对气候变化和贫富差距加剧的担忧已经推动了全球对更好指标的需求,我们的报告巩固了这一趋势。2015 年,一个有争议的政治进程最终促成了联合国制定了一套 17 个可持续发展目标。衡量实现这些目标的进展情况将通过 232 个指标,反映来自世界各地的政府和民间团体的多方面关切。在我们看来,如此多的数字是没有帮助的:人们可能会只见树木不见森林。相反,另一个专家组(由菲图西、经合组织首席统计师玛蒂娜·杜兰和我担任主席)建议,每个国家都应发起强有力的民主对话,以了解其公民最关心的问题。

这样的对话几乎肯定会表明,我们这些生活在高度发达经济体中的大多数人关心我们的物质福祉、我们的健康、我们周围的环境以及我们与他人的关系。我们希望今天过得好,也希望未来过得好。我们关心我们经济的成果是如何分享的:我们不希望生活在一个少数顶层人士攫取一切,而其余人生活在贫困中的社会。衡量一个经济体真正健康状况的良好指标是其公民的健康状况。即使对于部分人口来说,预期寿命的下降也应该令人担忧,无论 GDP 发生什么变化。重要的是要知道,即使在 GDP 上升的情况下,污染是否也在加剧——无论是温室气体排放还是空气中的颗粒物。这将意味着增长不是环境可持续的。

指标的选择可能因时间和国家而异。失业率高的国家会希望跟踪该变量的变化;不平等程度高的国家会希望监测不平等程度。尽管如此,由于人们通常想知道他们与其他人的比较情况如何,我们建议至少发达国家应共享一些 5 到 10 个共同指标。

GDP 将是其中之一。不平等指标或一些指向普通个人或家庭状况的指标也将是其中之一。多年来,经济学家制定了大量不平等指标,每个指标都反映了该现象的不同维度。不平等问题变得特别严重的社会可能确实需要有指标来反映底层的贫困深度和顶层的过度富裕。对我来说,了解中位数收入的变化尤其重要;在美国,即使 GDP 增长,中位数收入在几十年里几乎没有变化。

就业通常被用作衡量宏观经济表现的指标——失业率高的经济体显然没有充分利用其所有资源。但是在有偿工作与尊严相关的社会中,就业本身就是一种价值。仪表板的其他要素将包括环境退化(例如,空气或水质量)、经济可持续性(负债)、健康(预期寿命)和不安全感的指标。

不安全感既有主观维度,也有客观维度。我们可以调查人们感到有多不安全:他们有多担心不利影响,或者他们觉得自己为应对冲击做好了多少准备。但我们也可以预测任何特定年份有人跌破贫困线的可能性。仪表板的某些要素是“中间”变量——我们可能(或可能不)重视的事物本身,但它们提供了对社会未来如何运转的线索。其中之一是信任。公民信任政府和彼此“做正确的事”的社会往往表现更好。事实上,人民信任度较高的社会,例如越南和新西兰,比美国(例如,自里根时代以来信任度下降的美国)更有效地应对了大流行。政策制定者需要像医生使用诊断工具一样使用这些指标。当某个指标闪烁黄色或红色时,就该深入研究了。如果不平等程度很高或正在加剧,那么重要的是要了解更多信息:哪些方面的不平等正在恶化?

在风暴中掌舵

自从我们大约十二年前开始研究福祉指标以来,我对它取得的共鸣感到惊讶。对仪表板的许多要素的关注已经渗透到各地的政策制定中。经合组织每三年举办一次由非政府组织、国家统计学家、政府官员和学者参加的国际会议,以推进“福祉”议程。最近的会议有数千名参与者。

该会议在 2021 年没有召开,但在 2024 年的会议上,微小的病毒引发的人类社会的全球危机应列入议程。其全部规模可能需要数年或数十年才能变得清晰。从这场灾难中恢复过来,并引导复杂的社会度过甚至更具破坏性的危机——灾难性的气候变化和生物多样性崩溃——至少需要一个优秀的导航系统。套用经合组织的话说:我们一直在开发工具来帮助我们更好地驾驶。现在是使用它们的时候了。