十年前的一个晚上,17岁的特雷沃恩·马丁带着糖果和冰茶走在佛罗里达州的一个社区里,这时一个治安维持者追上了他,最终开枪打死了他。这起杀戮事件让我回想起了1955年的夏天,当时我还是一个六岁的男孩,我听说一个名叫埃米特·提尔的青少年在密西西比州的莫尼被处以私刑,那里离我和祖父母居住的地方不到30英里。我记得那些噩梦,努力想象被殴打得面目全非并被扔进河里的感觉。

这两起袭击事件,虽然相隔近六十年,但相似之处令人难以置信。两个年轻人都是非洲裔,都是在被杀害的社区做客,而且在这两起案件中,凶手都被判无罪。在这两起案件中,黑人在得知无罪判决后所经历的痛苦和愤怒,都引发了巨大而意义深远的社会运动。1955年12月,在阿拉巴马州蒙哥马利她的家乡举行了一次关于为提尔争取正义的失败努力的会议几天后,罗莎·帕克斯拒绝遵守公共汽车上种族隔离的座位规则——点燃了民权运动(CRM)。2013年7月,在得知马丁的凶手被判无罪后,艾丽西亚·加尔扎、帕特里斯·卡洛斯和阿约·托梅蒂发明了#BlackLivesMatter(黑人的命也是命)这个标签,这是美国各地涌现的众多争取种族正义的地方斗争的集结号。

黑人的命也是命运动的积极分子于2020年9月12日在纽约市的乔治·华盛顿大桥上游行,抗议包括警察杀害黑人等系统性不公正现象。

图片来源:杰森·D·利特尔

“黑人的命也是命”(BLM)运动仍在展开,目前尚不清楚它将带来哪些社会和政治变革。但在提尔被谋杀后的十年内,它引爆的社会运动推翻了美国南部各州残酷的“吉姆·克劳”制度。尽管取得了如此惊人的成就,但芝加哥社会学派等当代学者仍然通过“集体行为理论”的视角来看待社会运动。该理论最初由社会学家加布里埃尔·塔尔德和心理学家古斯塔夫·勒庞在19世纪后期提出,它轻蔑地将社会运动视为群体现象:不祥的实体,其特点是无舵的暴民,被原始和非理性的冲动驱使着四处游荡。

作为社会学家和活动家乔伊斯·拉德纳所称的“埃米特·提尔一代”的一员,我对争取正义的斗争感同身受,并毕生致力于研究它们的起源、性质、模式和结果。在世界各地,这些运动在推翻奴隶制、殖民主义和其他形式的压迫和不公正方面发挥了关键作用。尽管它们克服看似不可能的困难的核心方法现在或多或少已被理解,但这些斗争必然(并且令人兴奋地)继续以比社会科学家理解它们更快的速度发展。尽管如此,后民权运动一代的学者还是能够将对运动的研究从心理社会学方法转变为方法论方法,前者提出的问题是“参与者有什么问题?他们为什么会做出非理性的行为?”后者则试图回答诸如“你如何发起一场运动?你如何在镇压下维持它?哪些策略最有可能成功,为什么?”等问题。

吉姆·克劳

社会运动可能与压迫性人类社会存在的时间一样长,但只是在过去的几个世纪里,它们的实践——即它们所涉及的理论与实践的融合——才发展成为一种技艺,可以学习和磨练。这种实践一直并将继续由边缘群体发展,并且必然要比学术界更灵活,因为学术界往往为当权者服务。关键策略已被应用、改进并在各大洲共享,包括抵制,它源于爱尔兰反抗英国殖民主义的斗争;绝食抗议,它在印度和爱尔兰有着深厚的历史渊源,并被英国的妇女参政权论者广泛使用;以及非暴力直接行动,由圣雄甘地在南非和印度设计。它们导致了许多不公正制度的推翻,包括全球殖民秩序,即使集体行为理论家继续将社会运动视为非理性、自发和不民主的。

民权运动挑战了这些正统观念。为了理解其成就的非凡之处,有必要回到过去,了解即使在20世纪50年代后期,当我出生时,种族统治的吉姆·克劳制度看起来是多么的势不可挡。它涵盖了经济、政治、法律和社会领域,像一座不可动摇的白人至上主义大厦一样笼罩着美国南部的黑人社区。

吉姆·克劳法以一种冒犯性的吟游诗人漫画命名,是19世纪州和地方法规的集合,这些法规使种族隔离合法化,并将黑人降至经济秩序的最底层。他们几乎没有从奴隶制时代继承任何东西,尽管他们现在的工作得到了报酬,但他们的工作机会主要限于低贱和体力劳动。因此,1950年,非白人家庭的收入为白人家庭平均收入的54%。黑人在形式上拥有投票权,但绝大多数人,尤其是在南方,由于各种法律手段和暴力报复的威胁而被阻止投票。黑人政治权力的缺乏使得他们的宪法权利被忽视——这种侵犯行为在1857年最高法院的“德雷德·斯科特”判决中被编纂成法典,该判决声称黑人“没有任何白人有义务尊重的权利”。

争取投票权的活动家于1965年从塞尔玛游行到蒙哥马利,全程54英里。在联邦政府的保护下,第三次到达蒙哥马利的尝试于3月25日成功。抗议者的英雄主义和纪律性,他们在没有报复或退缩的情况下忍受了暴力袭击,使得《投票权法案》于当年8月获得通过。

图片来源:布耶拉吉 盖蒂图片社

种族隔离是这个社会的中流砥柱,它将黑人与人类其他部分区分开来,并将他们标记为劣等人。羞辱被融入到我们日常生活中。小时候,我喝“有色人种”饮水机里的水,绕到商店后面去买冰淇淋,上按肤色隔离的学校,拿到的是被白人学生用旧了的破旧教科书。秋季开学一周后,几乎我所有的同学都会消失去田里摘棉花,以便他们的家庭能够生存下去。我的祖父母也相对贫困,但在做了大半辈子的佃农之后,他们购买了一块我们耕种的土地;作为一对骄傲、独立的夫妇,他们决心让我的兄弟姐妹和我学习。然而,即使是他们也无法保护我们免受恐惧:我无意中听到关于黑人尸体挂在树上的窃窃私语。从19世纪80年代早期到1968年,有超过3000名黑人被处以私刑——被吊在树枝上;被暴徒涂上焦油、粘上羽毛并殴打;或者被汽油浇透后点燃。这种日常的恐怖加强了白人统治。

但到了1962年,当我搬到芝加哥与母亲同住时,反对吉姆·克劳的抗议活动正在街头如火如荼地进行,这让我感到兴奋。美国人的客厅里正在播放的戏剧——我记得当马丁·路德·金牧师在1963年发表他的“我有一个梦想”演讲时,我被电视迷住了——为这场运动赢得了数万名新兵,包括我。虽然我上大学有点意外,但我选择在研究生院学习社会学并非偶然。天真地认为社会运动存在基本规律,我打算掌握它们,并将它们应用到黑人解放运动中,作为一名参与者,并且,我幻想,作为一名领导者。

然而,当我研究集体行为理论时,我对其贬低社会运动参与者为反复无常和不稳定,缺乏正当不满,并且受到煽动者的蛊惑感到愤怒。课程大纲中也没有包括W.E.B.杜波依斯的开创性著作,他是一位杰出的学者,他将经验方法引入社会学,对不平等和黑人解放进行了具有里程碑意义的研究,并在1909年共同创立了全国有色人种协进会(NAACP)。并非只有我对这种愤慨感到愤怒;我这一代许多参与了那个时代运动的社会科学专业的学生,并没有在学术研究中看到他们的经历得到反映。我们拒绝过去的传统观念,开始根据我们的生活经验以及在该领域的沉浸式研究,形成对社会运动的理解。

巴士抵制

在进行博士研究时,我效仿杜波依斯的做法,试图理解受压迫者的生活经历。我采访了50多位民权运动的缔造者,包括许多我童年时代的英雄。我发现,这场运动有机地产生于黑人社区内部,黑人社区也组织、设计、资助和实施了这场运动。它延续了几个世纪以来反抗压迫的传统,这种传统始于奴隶船,并为废除奴隶制做出了贡献。它还与更传统的方法并行不悖,例如呼吁白人精英或宪法的良知,宪法保障法律面前人人平等。全国有色人种协进会对吉姆·克劳制度提出了持续的法律挑战,促成了1954年最高法院关于取消学校种族隔离的裁决。但地面上的情况几乎没有改变。

经济和物质资源匮乏的黑人,如何才能指望对抗如此顽固的制度?包括弗雷德里克·道格拉斯、艾达·B·威尔斯和杜波依斯在内的众多黑人思想家认为,答案可以在社会抗议中找到。抵制、公民不服从(拒绝遵守不公正的法律)和其他直接行动,如果以有纪律和非暴力的方式大规模进行,可以有效地扰乱社会和经济,从而获得可用于谈判变革的杠杆。“非暴力直接行动旨在制造这样一场危机,并培养这样一种紧张局势,以至于一个一直拒绝谈判的社区被迫面对这个问题。它旨在使这个问题戏剧化,以至于它不再能被忽视,”金在伯明翰,阿拉巴马州监狱的一封公开信中解释道。

对非暴力的依赖既是精神上的,也是战略上的。它与黑人教堂的传统产生共鸣,而民权运动主要是在黑人教堂中组织的。正义事业中非暴力苦难的景象有可能让目击者感到不安,并使暴力和恐吓性的报复措施不太有效。结合破坏性抗议,来自运动外部盟友的同情和支持可能会导致权力大厦土崩瓦解。

1955年蒙哥马利巴士抵制运动开启了民权运动的序幕,它以天赋和原创性应用了这些策略。它远非自发和无结构的。帕克斯和其他黑人通勤者多年来一直在挑战巴士上的种族隔离。在她因拒绝让座而被捕后,妇女政治委员会的成员,包括乔·安·罗宾逊,通宵工作印刷了数千份传单,解释了发生的事情,并呼吁大规模抵制公共汽车。他们挨家挨户分发传单,为了进一步传播消息,他们找到了当地的黑人教堂。一位名叫金的年轻牧师,刚到蒙哥马利,他以其口才给会众留下了深刻印象;劳工领袖E.D.尼克松和其他人请他为这场运动发声。民权运动在几十年前就开始了,现在已经发展成一场全面的斗争。

蒙哥马利改进协会由拉尔夫·阿伯纳西、尼克松、罗宾逊、金和其他人组成,通过众多教堂和协会组织了这场运动。研讨会培训志愿者忍受侮辱和袭击;战略会议计划未来的集会和项目;社区领袖组织汽车接送,以确保大约5万人能够上班;交通委员会筹集资金修理汽车和购买汽油。运动领导人还筹集资金为被捕者缴纳保释金,并协助被解雇的参与者。音乐、祈祷和人们亲身经历的不公正待遇的证词提供了精神支持并产生了团结,使运动能够经受住镇压并保持纪律。

尽管发生了炸弹袭击金的住宅等报复事件,但蒙哥马利几乎整个黑人社区都抵制公共汽车一年多,这严重损害了运输公司的利润。1956年,最高法院裁定州巴士种族隔离法违宪。虽然传统方法——全国有色人种协进会的法律挑战——正式结束了抵制运动,但它造成的巨大经济和社会混乱是决定性的。媒体报道——特别是关于魅力非凡的金的报道——向全国揭示了吉姆·克劳制度的残酷性。在该裁决生效的第二天,大量黑人登上蒙哥马利的公共汽车来执行它。

这场开创性的运动激励了南部各地的许多其他运动。在阿肯色州小石城,九名小学生在记者黛西·贝茨的支持和指导下,勇敢面对威胁性的暴徒,于1957年融入了一所高中。几年后,包括戴安娜·纳什和已故的田纳西州纳什维尔的约翰·刘易斯在内的黑人大学生,开始在“仅限白人”的午餐柜台进行一系列静坐示威。有远见的组织者埃拉·贝克认识到学生,凭借他们的理想主义和自由支配的时间,可以在运动中发挥关键作用,她鼓励他们成立自己的委员会,即学生非暴力协调委员会,该委员会开始独立计划和执行行动。为了升级对吉姆·克劳制度的挑战,黑人和白人活动家开始在北方登上公共汽车,乘坐公共汽车前往南方,以对抗巴士上的种族隔离。当白人暴徒在伯明翰袭击公共汽车,当地民权运动领导人因担心伤亡而试图取消“自由乘车”时,纳什确保了他们的继续。“我们不能让暴力战胜非暴力,”她宣称。

1955年12月,罗莎·帕克斯拒绝在阿拉巴马州蒙哥马利的一辆公共汽车上给一位白人让座,从而引发了20世纪50年代和60年代的民权运动。

图片来源:安德伍德档案馆 盖蒂图片社

这种复杂的新策略让种族隔离主义者措手不及。例如,当警察于1961年在佐治亚州奥尔巴尼逮捕了金,希望以此击败这场运动时,运动反而升级了:他的被捕激怒了更多人加入进来。直到今天,没有人知道是谁为金缴纳了保释金;我们许多人认为,当局放了他,而不是处理更多的抗议者。这场运动不断改进其策略。1963年,数百人在伯明翰被捕,因此民权运动领导人决定挤满监狱,使当局无法逮捕更多人。1965年,数百名志愿者,其中包括约翰·刘易斯,从塞尔玛游行到阿拉巴马州的蒙哥马利,抗议压制黑人选民,并遭到警察的残酷袭击。

美国的动荡在冷战高峰期向全世界广播,这使得美国声称代表民主巅峰的说法成为笑柄。当林登·B·约翰逊总统在1964年签署《民权法案》和1965年签署《投票权法案》时,正式结束了吉姆·克劳时代,他这样做是因为街头大规模抗议迫使他这样做。通过深入的组织、大规模的动员、丰富的教堂文化以及成千上万理性和情绪激昂的抗议者制造危机四伏的混乱,给了世界上最残酷的压迫政权之一以致命一击。

框架

当我进行博士研究时,第一个专门针对现代社会运动的理论开始出现。1977年,约翰·麦卡锡和梅尔·扎尔德提出了极具影响力的资源动员理论。该理论认为,在发起和维持运动方面,资金、组织和领导力的动员比不满情绪的存在更重要——边缘化群体依靠更富裕群体的慷慨解囊来提供这些资源。在这种观点看来,民权运动是由运动“企业家”领导的,并由北方白人自由主义者和同情者资助。

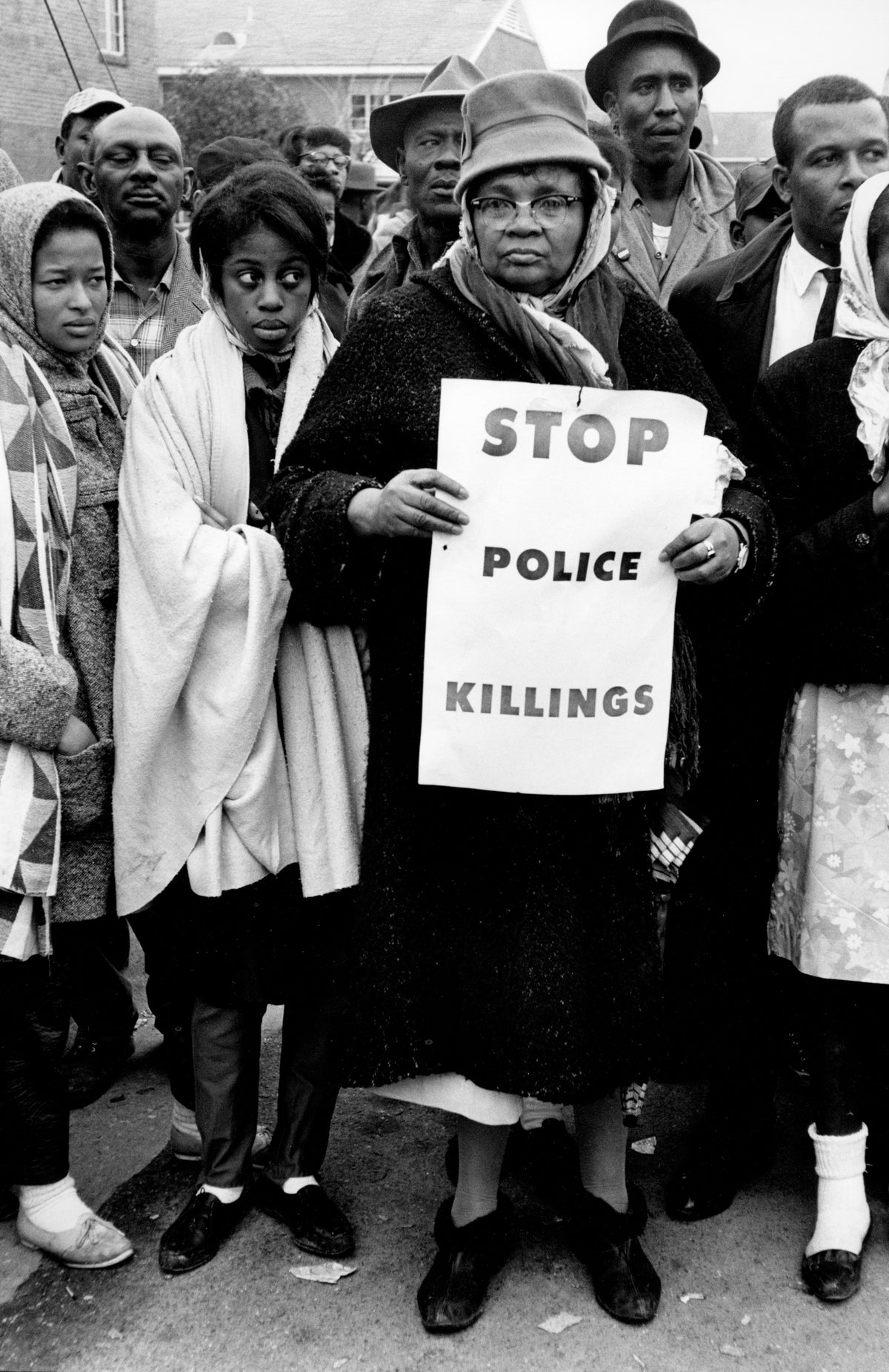

1965年塞尔玛至蒙哥马利游行中的海报抗议警察杀害黑人。

图片来源:史蒂夫·夏皮罗 盖蒂图片社

大约在同一时间,已故的威廉·甘姆森、查尔斯·蒂利和我的研究生同学道格·麦克亚当提出了政治过程理论。该理论认为,社会运动是争取权力的斗争——改变压迫性社会条件的权力。由于边缘化群体无法有效利用选举、游说或法院等正常的政治程序,他们必须采取“不守规矩”的策略来实现他们的利益。因此,运动是与当局进行冲突以追求社会变革的叛乱;有效的组织和创新策略以智取镇压是成功的关键。该理论还认为,外部机会之窗,例如1954年最高法院关于取消学校种族隔离的裁决,必须为运动的成功打开,因为它们自身的力量太弱。

因此,这两种理论都将外部因素,例如富有的同情者和政治机会,视为运动成功的关键。我对民权运动领导人的沉浸式采访让我产生了不同的看法,我将其概念化为本土视角理论。该理论认为,运动的力量源于受压迫的社区内部——源于他们的制度、文化和创造力。法院裁决等外部因素固然重要,但它们通常是由社区的行动启动和实施的。运动是由基层组织者和领导人产生的——民权运动在南方各地分散的多个中心拥有数千名基层组织者和领导人——并且是精心策划和战略规划的产物。那些参与运动的人不是孤立的个体;他们嵌入在社会网络中,例如教堂、学生或友谊圈。

资源很重要,但它们主要来自社区内部,至少在运动的早期阶段是这样。资金通过长期的镇压来维持活动和抗议者。需要安全的空间让他们可以会面和制定策略;同样重要的是可以激发英雄般的自我牺牲的文化资源。例如,当面对武装警棍和警犬的警察时,抗议者会发出祈祷或唱起源于反抗奴隶制斗争的歌曲,以增强勇气并维持纪律。

1963年8月28日,超过20万人参加了华盛顿游行,金在那里用他著名的“我有一个梦想”演讲表达了数百万人的愿望。

图片来源:霍顿档案馆 盖蒂图片社

本土视角理论还将社会运动定义为争取权力的斗争,运动通过阻止当权者像往常一样开展经济、政治和社会活动来获得权力。破坏策略可能包括非暴力措施,例如罢工、抵制、静坐示威、游行和争取大规模逮捕,也可能包括更具破坏性的措施,包括抢劫、城市暴动和暴力。无论采用哪种策略,最终目标都是充分扰乱社会,以至于当权者为了恢复社会秩序而屈服于运动的要求。

几十年后,包括杰夫·古德温、詹姆斯·贾斯珀和弗朗西斯卡·波莱塔在内的文化社会学家,挑战了早期关于资源动员和政治过程的理论,认为它们忽视了文化和情感。他们指出,为了使运动发展起来,人民首先必须认为自己受到压迫。这种意识远非自动产生:许多长期遭受 подчинения 的人开始相信他们的情况是自然而然和不可避免的。这种心态排除了抗议。“太多的人发现自己生活在一个社会变革的伟大时期,但他们未能发展出新的态度、新的精神回应,这是新形势所要求的,”金评论道。“他们最终在革命中睡着了。”但组织者可以通过让人们意识到他们受到的压迫(例如,通过告知他们自己的合法权利,或提醒他们祖先获得自由的时代)并帮助他们发展反抗文化来改变这种观点。

集体行为理论家说情感很重要是对的——但他们弄错了重点。不公正会产生愤怒和正义的愤慨,组织者可以召唤这些情感来制定策略,以解决压迫的痛苦。可以唤起爱和同情心,以在抗议者之间建立团结和信任。情感与转变的精神态度一起,远非非理性的干扰,而是实现社会变革的关键。

1968年6月,在金于4月在田纳西州孟菲斯遇刺身亡几个月后,警察挥舞着刺刀阻止了手无寸铁的抗议者试图到达阿拉巴马州普里查德的市政厅。

图片来源:贝特曼 盖蒂图片社

黑人的命

1968年4月4日,我和同事在芝加哥一家小酒馆吃“午餐”(晚上7点)——我们在一家制造农业设备的工厂上夜班——这时电视节目被中断,宣布金被暗杀。当时,我被黑豹党所吸引,经常和朋友讨论金的非暴力方法是否仍然适用。但我们仍然尊敬他,这起谋杀案震惊了我们。当我们回到工厂时,我们的白人领班感觉到了我们的愤怒,并说我们可以回家了。骚乱和抢劫已经在美国各地蔓延开来。

暗杀事件对民权运动造成了沉重打击。它重新引发了黑人社区内部关于非暴力效力的长期辩论。如果和平的使徒如此容易被击倒,非暴力又怎能奏效?但谋杀自卫和革命的倡导者同样容易。一年后,警察在凌晨4:30闯入芝加哥的一间公寓,暗杀了黑豹党的两名领导人。

2020年5月25日,乔治·弗洛伊德在明尼苏达州明尼阿波利斯被一名警察谋杀,引发了美国历史上规模最大的抗议活动,包括次年6月在纽约市举行的这次抗议活动。

图片来源:贾斯汀·艾哈伦

更相关的教训是,过度依赖一位或多位魅力型领导人会使运动容易遭受斩首之灾。世界各地对社会运动领导人和中央集权指挥结构的类似袭击,使最近的运动(如反对经济不平等的占领运动和黑人的命也是命运动)的组织者相信,应该避开中央集权治理结构,而采用松散、去中心化的结构。

民权运动和黑人的命也是命运动的导火索都是黑人被谋杀,但爆发为持续抗议的愤怒源于更深层次、系统性的伤害。对于民权运动来说,伤口是基于吉姆·克劳制度的种族压迫;对于黑人的命也是命运动来说,伤口是黑人生命在美国生活的所有领域都被贬低。正如学者基昂加-亚马塔·泰勒等人指出的那样,当黑人的命也是命运动兴起时,有超过一百万黑人被关在监狱里,他们的监禁率是白人的五倍多。在COVID-19大流行期间,黑人的死亡率几乎是白人的三倍,这暴露了健康和其他情况方面存在的惊人差距。数十年的紧缩政治加剧了本已巨大的贫富差距:目前,一个典型的白人家庭的净资产几乎是一个黑人家庭的10倍。出于这些原因,“黑人的命也是命”运动的要求远远超出了停止谋杀的直接要求。

2015年4月12日,25岁的马里兰州巴尔的摩的弗雷迪·格雷在被捕期间遭受重伤,引发了警察局门前的这场对峙。格雷在抗议活动的第二天去世。

图片来源:德文·艾伦

首次援引“黑人的命也是命”口号的起义发生在2014年夏天,此前发生了7月份埃里克·加纳被窒息致死的事件——他在纽约市被警察锁喉,喘着粗气说“我无法呼吸”——以及8月份迈克尔·布朗在密苏里州弗格森被枪击事件。数万人连续数周走上街头抗议,遭到军事化回应,包括坦克、橡皮子弹和催泪瓦斯。但黑人成人和儿童被杀害的事件仍在继续——随着每一次暴行,运动都会膨胀。最后一根稻草是2020年5月乔治·弗洛伊德在明尼苏达州明尼阿波利斯被谋杀,这引发了美国每个州和数十个国家的群众示威。数百万美国人在疫情期间失业;他们不仅有愤怒,而且有时间来表达愤怒。

通过在全球范围内煽动混乱,“黑人的命也是命”运动已将种族不公正问题变成了一个不再能被忽视的问题。现代技术促进了它的传播范围和速度。罗宾逊和她的同事们过去用来传播帕克斯被捕消息的油印机时代已经过去了。现在,旁观者用手机记录袭击事件,并在几乎瞬间向全世界分享新闻和愤怒。社交媒体帮助运动动员人们,并在闪电般的速度下产生国际抗议浪潮。

一名示威者高呼“醒醒,醒醒!这也是你的战斗!”,在2020年6月12日纽约州布鲁克林举行的“黑人的命也是命”抗议活动中召唤旁观者。

图片来源:贾斯汀·艾哈伦

“黑人的命也是命”运动的参与者也非常多元化。大多数民权运动的地方中心都由黑人男性领导。但该运动最杰出的战术家贝亚德·鲁斯汀被置于幕后,原因是担心他的同性恋会被用来诋毁该运动的努力。相比之下,加尔扎、卡洛斯和托梅蒂都是黑人女性,其中两人是酷儿。“我们的网络以那些在黑人解放运动中被边缘化的人为中心,”他们的组织“黑人的命也是命全球网络”的使命宣言中宣称。许多白人和其他少数族裔成员也加入了这场运动,增强了它的力量。

另一个关键区别是中心化。虽然民权运动深深扎根于黑人社区,并配备了强大的领导人,但“黑人的命也是命”运动是由分散在各地的组织组成的松散集合。其中最有影响力的是“黑人的命也是命”网络本身,它在全球拥有40多个分会,每个分会都组织自己的行动。因此,这场运动是去中心化的、民主的,而且显然是无领导的。它是一个虚拟的“解放者集体”,他们在建立地方运动的同时,也成为全球力量的一部分,该力量旨在推翻基于种族的警察暴行和种族不平等等级制度,并实现黑人的彻底解放。

未来展望

由于社会是动态的,因此为解释某个时代的运动而开发的任何理论都无法完全描述另一场运动。然而,20世纪后期开发的框架仍然与21世纪相关。现代运动也是争取权力的斗争。它们也必须应对动员资源、组织群众参与、提高意识、应对镇压和完善社会破坏策略的挑战。

“GET YOUR KNEE OFF OUR NECKS” 这句话是 2020 年 8 月 28 日在国家广场举行的抗议活动的口号,当天是马丁·路德·金领导的历史性华盛顿游行 57 周年纪念日。 这次活动旨在纪念民权运动,同时也承认在美国消除系统性的种族和经济不公正所面临的挑战。

图片来源:Joshua Rashaad McFadden

“黑人的命也是命”运动面临着诸多问题和障碍。 民权运动依靠紧密的当地社区和强有力的领导者,他们在教堂和其他安全场所会面,组织和制定战略,建立团结和纪律。 一个去中心化的运动能否在抗议者面对残酷镇压时产生必要的团结? 他们基于互联网的、漏洞百出的组织结构能否提供安全的空间,让他们可以在其中辩论和选择策略和战略? 他们能否维持纪律? 如果抗议者没有以协调和有纪律的方式执行计划好的战术,他们能成功吗? 一个运动如何纠正被证明是错误的行动路线?

与此同时,镇压势力正在抬头。 技术不仅造福于运动的参与者,也造福于他们的对手。 监视手段现在比联邦调查局过去用来监视金的窃听器要精密得多。 特工 провокатор 可以将和平抗议变成暴力抗议,为当局提供更严厉镇压的借口。 一个欢迎陌生人的去中心化运动如何防范这种颠覆?

哪里有不公正存在,哪里就会有争取废除不公正的斗争。 各个社区将继续组织这些被压迫者的武器,并将通过反复试验成为更有效的自由战士。 学者们面临着跟上这些运动发展步伐的挑战。 但他们必须做得更多:他们需要跑得更快,照亮运动在解放人类的征程中应该走过的道路。