美国宇航局和中国国家航天局(CNSA)正在协调工作,重点是中国嫦娥四号月球着陆器和玉兔二号月球车最近在月球背面着陆。该机器人探测器于1月3日在月球南极-艾特肯盆地的冯·卡门陨石坑内着陆。

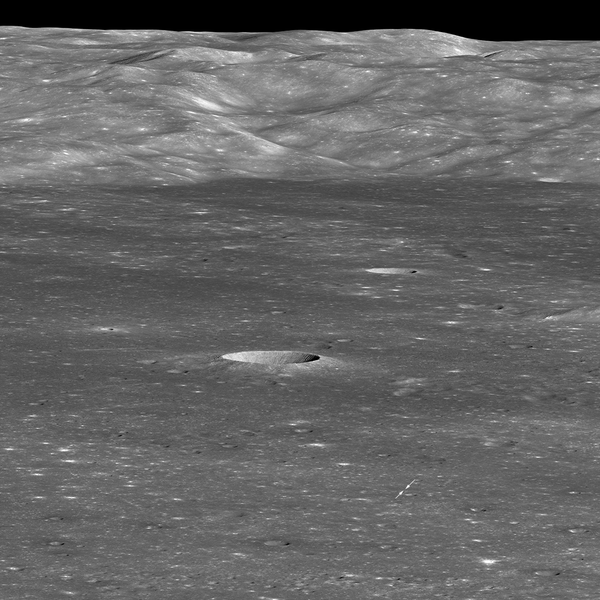

美国宇航局的月球勘测轨道飞行器(LRO)于1月30日拍摄并于昨日发布的嫦娥四号着陆点的新图像,只是两国航天机构之间合作的第一步。美国宇航局还与中国国家航天局举行了讨论,以寻找中国探测器在着陆期间火箭尾气从月球表面扬起的羽流和其他碎片。

为了完成这项任务,LRO携带的莱曼阿尔法测绘项目(LAMP)仪器——一种紫外成像摄谱仪——正在监测月球稀薄的大气层和陨石坑表面,寻找变化的迹象。目的是将任何结果与气体和尾气羽流粒子喷射物的理论预测进行比较。这样做将有助于空间科学家改进他们对着陆器推进系统将如何影响月球景观的预测。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关塑造我们当今世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

LAMP:照亮合作之路?

LAMP由西南研究所开发。“LRO当时的位置不利于观察到任何气体羽流排放。我们仔细查看了我们的LAMP数据集,以搜索任何感兴趣的气体特征……并确认大约40分钟后,当我们最接近着陆点纬度时,没有探测到任何残留信号,当时从LRO的角度来看,刚好在白天的边缘,”西南研究所首席LAMP研究员库尔特·雷瑟福德说。“我们知道LAMP能够探测到此类主动实验型气体释放,”他说。“我们将继续规划这些类型的LRO LAMP观测,以便在我们力所能及的范围内,与未来几年LRO下一个扩展任务中的着陆任务进行协调。”

公开可用的数据

美国宇航局和中国国家航天局已达成协议,与此协调活动相关的任何重大发现都将在本月在维也纳举行的联合国和平利用外层空间委员会会议上与全球研究界分享。“与此活动相关的所有美国宇航局数据都是公开可用的。根据政府和国会的指导,美国宇航局与中国的合作是透明的、互惠互利的,”该航天机构官员在1月19日的网站帖子中表示

在过去几年中,美国宇航局一直被禁止与中国在太空活动方面进行合作。这项规定最初由众议院拨款商务、司法、科学及相关机构小组委员会前主席弗兰克·沃尔夫(R-弗吉尼亚州)签署到美国宇航局的拨款法案中,他在2014年退休。

沃尔夫最终实施的法律——《2015年综合和进一步持续拨款法案》, 该法案至今仍然有效——规定,除非法律在该法案颁布之日后明确授权,否则美国宇航局不得使用任何资金“制定、设计、计划、颁布、实施或执行任何类型的双边政策、计划、命令或合同,以任何方式与中国或任何中国拥有的公司参与、合作或协调双边活动。”

只要美国宇航局提前通知国会并获得国会对具体互动的批准,它就可以与中国进行正式合作。但LRO观测过程的细节尚未公开。“因此,与中国在嫦娥四号上的合作是一次性的、临时的,而不是关系上的突破,”乔治·华盛顿大学空间政策研究所名誉教授、政治学家约翰·洛格斯登说。“但随着民主党控制众议院,我谨慎乐观地认为,美国宇航局与其中国同行互动的人为和武断的禁令将会降低。”

适当的证明

大众科学询问美国宇航局官员与中国及其嫦娥四号任务的合作是如何处理的。根据该航天机构国际和机构间关系办公室的回应声明,“美国宇航局使用拨款资金与中国进行双边合作的法定禁令……不适用于美国宇航局已向国会证明的活动,[这些活动]不会造成将具有国家安全或经济安全影响的技术、数据或其他信息转移到中国的风险;并且不涉及与美国认定为直接参与侵犯人权行为的官员的已知互动。根据法律,美国宇航局已就此活动向国会提交了适当的证明。”

上个月在《南华早报》的一篇报道中,这种不寻常的合作又出现了一个额外的方面。该报援引中国探月工程总设计师吴伟仁的话说,美国空间科学家曾请求“借用”中国的嫦娥四号探测器(及其相关的中国月球背面中继卫星鹊桥)来规划前往月球背面的任务。根据吴伟仁早些时候在中国中央电视台发表的评论,这一提议是在几年前的一次国际会议上提出的。

鹊桥卫星于去年五月发射,目前已就位,可以监测和中继来自月球背面到地球任务控制中心的通信。吴伟仁说,美国科学家曾要求中国延长鹊桥中继卫星的寿命,并在嫦娥四号任务上安装一个美国提供的信标,以帮助美国制定自己的登月战略。“我们问美国人为什么他们希望我们的中继卫星运行更长时间,”吴伟仁告诉中央电视台。“他们说,也许有点不好意思,他们希望在他们自己执行月球背面任务时利用我们的中继卫星。”

欧洲向前迈进

欧洲航天局国际月球探测工作组执行主任伯纳德·福因说,与此同时,欧洲航天局与中国的月球探测议程有着长期的合作关系。福因也是SMART 1(欧洲首次探月任务)的首席项目科学家。“我们与中国科学家在SMART 1数据分析方面进行了合作,”他说。但除此之外,福因强调了2005年的一项合作协议,即欧洲航天局参与为嫦娥任务提供地面站,以进行控制和数据中继,从2007年和2010年的嫦娥一号和嫦娥二号月球轨道飞行器,以及2013年进行中国首次登月的嫦娥三号飞船开始。“嫦娥四号任务将提高未来机器人和载人着陆的技术成熟度,”他指出。“下一步将是嫦娥五号和嫦娥六号从月球取回样本。未来一年计划进行一些其他的机器人着陆器,这些着陆器实际上可以建立一个月球机器人村——这是人类定居点的先驱。”

事实上,欧洲航天局局长约翰-迪特里希·沃纳正在推广他所谓的“太空4.0”时代,其中的一个要素是国际“月球村”。他曾表示,“太空4.0”反映了一种演变,即太空不再是少数航天国家的专属领域,而是世界各国政府以及私营公司、学术界和工业界开放和多元化的舞台。中国的本土月球基地计划最终是否会成为欧洲航天局月球村的一部分——或者反之亦然——仍有待观察。

探索性会谈

“欧洲航天局正在与中国国家航天局进行探索性会谈,讨论欧洲可能在中国后续探月任务中开展合作,”欧洲航天局载人与机器人探测理事会的詹姆斯·卡彭特说。例如,早在2017年,两家航天机构在北京举行了一次关于月球样本的联合研讨会。

今年晚些时候,中国计划进行一项取样返回任务,通过中国的嫦娥五号探月任务取回月球岩石,以便在地球上进行分析。然而,这项计划中的首次飞行取决于中国的长征五号火箭的复飞,该火箭在2017年7月发射失败。如果成功,嫦娥五号任务将是自前苏联1976年Luna 24任务以来四十多年来的第一个月球取样返回项目。

与此同时,欧洲和中国可以在载人航天领域推进新兴的伙伴关系。卡彭特强调了2005年签署的欧洲航天局-中国政府间框架协议,以及2014年签署的一项协议,该协议为两国航天机构共享地面和太空资源,用于国际宇航员的培训和实际太空飞行开辟了可能性。“目前,科学利用方面的合作正在推进,”他说。“已经就宇航员培训、欧洲宇航员可能的飞行机会以及基础设施领域的合作进行了讨论,但迄今为止尚未确认任何具体计划。”他补充说,欧洲航天局还向中国国家航天局提供了火星环境数据,以供中国计划于2020年启程的火星任务参考。

乐观的信号

所有这些合作姿态都可以被视为一种新型太空竞赛的积极信号——这种竞赛与20世纪60年代苏联和美国之间冷战时期的竞争截然不同,也更加友好。那场激烈的斗争最终以阿波罗登月计划告终——这是一项壮举,但在20世纪70年代初阿波罗计划取消后,至今尚未重演。

“阿波罗号向我们表明,通过竞争进行的太空竞赛是不可持续的,”圣母大学工程学教授、月球专家克莱夫·尼尔说。“国际空间站向我们表明,合作是在太空建立长期、可持续的人类存在的途径。因此,在[月球探测]领域的任何国际合作都是一件好事。如果我们想将人类扩展到太阳系,我们应该避免重蹈历史覆辙。”