理论物理学家们提出了一种新型粒子的存在,这种粒子不符合费米子和玻色子的传统分类。他们的“准粒子”于1月8日在《自然》杂志上进行了描述,虽然不是第一个被提出的此类粒子,但对其进行详细数学建模可能促成相关实验,从而可以在量子计算机中创建它。这项研究还表明,未被发现的基本准粒子可能存在于自然界中。

在去年年底发表于《科学》杂志的另一项独立进展中,物理学家首次在一个虚拟的一维宇宙中实验性地演示了另一种既不是玻色子也不是费米子的粒子——“任意子”。任意子此前仅在二维系统中被创造出来。

由于其不寻常的行为,准粒子和任意子有一天都可能在制造更不易出错的量子计算机中发挥作用。

关于支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道: 订阅。通过购买订阅,您将帮助确保有关塑造我们当今世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

粒子属性

大约在物理学家开始了解原子结构的时候,一个世纪前,奥地利出生的理论家沃尔夫冈·泡利提出,没有两个电子可以占据相同的状态——如果两个电子被推到接近相同的状态,它们之间就会产生排斥力。这种“泡利不相容原理”对于电子围绕原子核排列成壳层,而不是全部落到可能的最低能量状态至关重要。

泡利和其他人很快意识到,这条经验性的不相容规则不仅适用于电子,也适用于更广泛的一类粒子,包括质子和中子,他们称之为费米子。相反,喜欢共享相同状态的粒子——例如激光束中的光子——被称为玻色子。(泡利和他的合作者还研究出为什么作为费米子或玻色子似乎与粒子的固有角动量或“自旋”有关。)

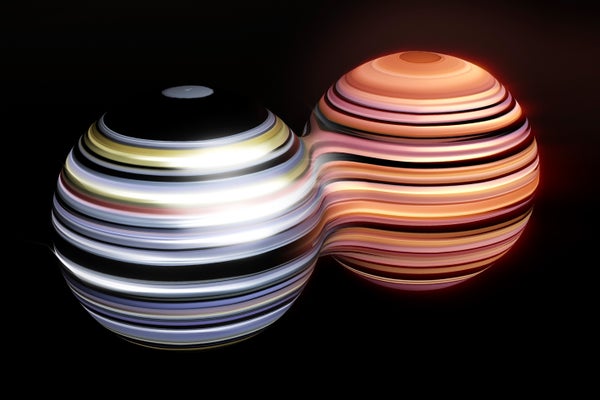

在数学上,费米子的基本属性是,当其中两个交换位置时,代表它们集体量子态的“波函数”会改变符号,这意味着它乘以-1。对于玻色子,波函数保持不变。早期的量子理论家知道,原则上,可能存在其他类型的粒子,当它们交换位置时,其波函数会以更复杂的方式变化。在 20 世纪 70 年代,研究人员发现了任意子,它只能存在于一维或二维宇宙中。

物理学家王志远(现就职于德国加兴的马克斯·普朗克量子光学研究所)和凯登·哈扎德(就职于德克萨斯州休斯顿的莱斯大学)现在构建了一个准粒子的模型,该模型可以存在于任何维度中——并且具有不同于费米子或玻色子的属性。特别是,这些准粒子遵守其自身类型的泡利不相容原理。“这并非完全出乎意料,”英国约克大学的数学物理学家卡西亚·雷兹纳说。“但这仍然很酷。”

王说,他在 2021 年攻读博士学位时偶然想到了奇异的交换规则。“那是我一生中最激动人心的时刻,”他说。王补充说,在量子计算机上实现这些准粒子状态应该是可能的——尽管具有挑战性。

一维任意子

准粒子与费米子共享一个属性:交换两个粒子然后再交换回来,它们会恢复到原始状态。即使在恢复到原始位置后,任意子通常也具有不同的量子态,因此它们不被归类为准粒子。

在《科学》杂志的研究中,马萨诸塞州剑桥市哈佛大学的物理学家乔伊斯·关和马库斯·格雷纳及其同事使用光波将同位素铷-87的原子悬浮在真空中。原子倾向于停在波的波谷处,并且偶尔从一个波谷跳到下一个波谷,距离小于一微米。在这些情况下,铷-87原子通常会表现得像玻色子,因此其中两个原子不会介意共享同一个波谷。但是,通过周期性地调整光的强度,研究人员能够改变原子的行为,以便当两个原子交换位置时,它们的波函数会以规定的角度扭曲——这是任意子的一个决定性属性。关说,探测波函数需要多次重复实验,让原子游荡,然后冻结它们并对每个原子的位置进行成像。

德国维尔茨堡尤利乌斯-马克西米利安大学的理论物理学家马丁·格雷特说:“我非常激动格雷纳小组将一维任意子带入了现实。”

由于任意子的波函数“记住”了其中两个是如何交换的,因此它们可以提供一种稳健的方式来编码信息。谷歌物理学家和其他团队构建的虚拟二维任意子已经利用了这种记忆属性。

王说,准粒子不太可能像任意子那样稳健,但它们也可能在量子计算中发挥作用。他补充说,有趣的是,它们可以存在于三维空间中。原则上,一些未被发现的基本粒子可能是准粒子。

本文经许可转载,并于2025年1月8日首次发表。