伊恩·霍格和拜伦·亚当斯从直升机的窗户向外望去,直升机滑翔在横贯南极山脉的岩石斜坡上,这些干燥的山峰高耸于广阔的冰盖之上,距离南极仅 600 公里。他们的目光掠过下方的岩架和悬崖。那是 2018 年 1 月阳光明媚的一天,他们正在寻找与一位已故昆虫学家留下的一些简短笔记中描述的地标相符的地标,这位昆虫学家早在 1964 年就在这片荒凉的土地上发现了一种神秘的生物。从那以后就再也没有人见过它。

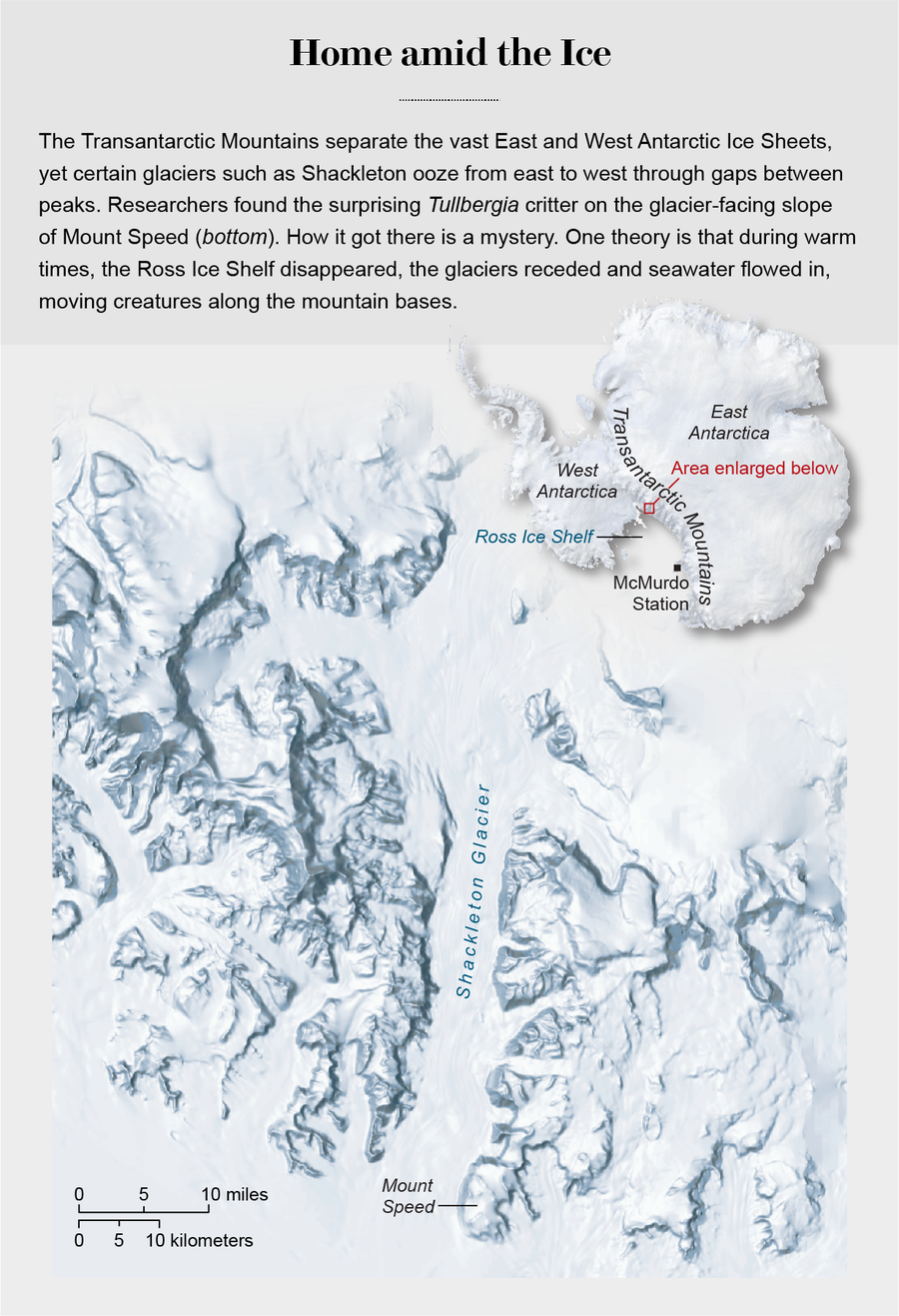

横贯南极山脉横跨大陆 3000 多公里,从北部的海岸线延伸到南部的内陆,将大陆一分为二。山脉宽 100 至 200 公里,像一道堤坝,挡住了广阔的东南极冰盖,这是一个海拔 3000 米的冰穹。冰盖滋养的冰川从山峰之间的缝隙中渗出,缓慢地注入地势较低的西南极洲。从东部高原呼啸而来的干燥风使山峰本身基本上没有冰雪。

冬季,横贯南极山脉南部的气温骤降至零下 40 摄氏度以下。这些山峰上一些坚硬、稀薄的土壤,数万甚至数十万年来都没有接触过大量的水,因此它们积累了腐蚀性盐分,很像火星表面。然而,尽管环境恶劣,但少数微小的动物仍以这些山脉为家。自 2006 年以来,霍格和亚当斯一直在收集样本,试图了解哪些物种生活在哪里。然而,1964 年发现的那个物种——一种被称为 Tullbergia mediantarctica 的类昆虫动物——到目前为止一直让他们难以捉摸。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关塑造我们今天世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

他们正在扫描的地点斯皮德山是横贯南极山脉南部的一个低矮山脊,位于距海 700 公里的内陆。在这里,沙克尔顿冰川从东向西倾泻而下,穿过山脉中一条大约 10 公里宽的缺口。加拿大极地知识公司的生物学家霍格发现了一处悬崖,与昆虫学家的笔记中描述的悬崖相似。飞行员降落在悬崖上方,乘客们走出来,踏上了一片光秃秃的岩石斜坡,斜坡上散落着黄色的花岗岩块。他们开始有条不紊地逐个岩石下窥视。几分钟之内,他们就找到了他们苍白的野兽——数十只白色、六条腿的动物,比芝麻还小。

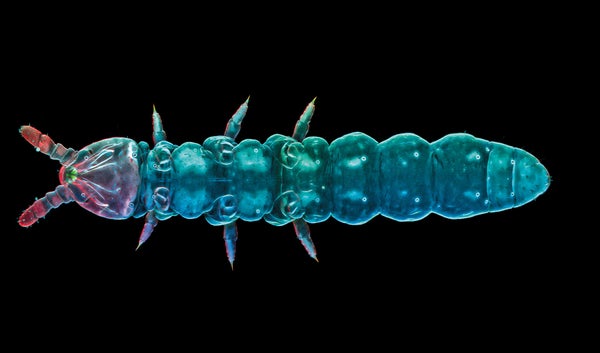

这些小动物缓慢而有目的地在沙粒中行走,用柔软而肉质的触角(像两根伸出的手指)导航。然而,这些动物非常容易脱水,暴露在干燥的空气中不到一分钟,它们就开始萎缩和死亡。在接下来的几天里,霍格和亚当斯在沙克尔顿冰川下游末端的四个不同斜坡上的岩石下发现了 Tullbergia。有时,它们居住的绿洲比篮球场还小。

Tullbergia 是弹尾纲中较大的一个物种群——弹尾纲是昆虫的原始、无翅近亲。很少有人听说过弹尾纲,尽管你家后院的土壤中可能栖息着数百万只弹尾纲。这些微小的动物遍布世界各地——少数物种栖息在南极洲内陆稀疏的无冰地面上,那里几乎没有什么可吃的,只有偶尔的细菌或微观真菌。

Tullbergia 和其他弹尾纲是如何到达这些偏远山脉的,以及它们如何在数十个冰河时代中幸存下来,是科学家们渴望解开的谜团。自 2018 年考察以来,霍格和亚当斯(杨百翰大学的生物学家)一直在对重新发现的 Tullbergia 以及他们在同一次考察中发现的另一种弹尾纲物种进行基因研究。他们与我讨论过的研究,以及今年晚些时候将发表的研究,将为这些物种的历史揭示新的、令人惊讶的光芒,这反过来可能会改写关于数百万年来冰河时代来来去去,巨大冰盖如何在整个大陆上消长的故事。像 Tullbergia 这样的物种也在拓展我们对生物学极限的认识,加强了这样一种观念,即即使是地球上最残酷的环境也常常能够维持复杂的动物生命。

研究人员在南极洲沙克尔顿冰川沿线的斯皮德山 (2) 的碎石坡上舀起含有 Tullbergia 的土壤样本 (1)。图片来源:拜伦·亚当斯 (1 和 2)

冰河时代移民

南极洲以企鹅和海豹而闻名,但这些动物只生活在其海岸线上,以浮游植物、鱼类和磷虾的丰富食物网为食。这些标志性物种无法在大陆内陆生存,该区域比美国和墨西哥加起来还要大,约 98% 的区域被冰川冰盖覆盖。

但从 1900 年左右开始,科学家们开始发现,距海岸数公里的无冰地面上,居住着另一种动物:微小的弹尾纲、螨虫、蠕虫和被称为蠓的无翅蝇。这些生物需要水,并且经常栖息在朝北斜坡上的小片地衣或苔藓上,那里 24 小时的夏季阳光融化了积雪并湿润了土壤。科学家们逐渐在更冷、更干燥、更内陆的地方发现了它们。

1964 年,昆虫学家基思·怀斯飞往沙克尔顿冰川,看看他是否能在大陆最偏远的内陆地区之一找到动物。12 月 13 日,他从营地滑雪数公里,直到到达斯皮德山山脊底部。融雪从悬崖上滴落下来,弄湿了底部的土壤。怀斯在那里发现了两种弹尾纲:灰色的 Antarctophorus subpolaris(他以前在其他地方见过)和幽灵般的白色 Tullbergia(科学界的新物种)。

在怀斯发现后的几十年里,科学家们试图拼凑出 Tullbergia 发现地景观的粗略历史。海底沉积物显示,南极洲在过去五百万年中经历了 38 个冰河时代。在这些冰冻时期,冰川增厚,向内陆隆起,覆盖了今天暴露的许多山坡。当时的温度比现在低 5 到 10 摄氏度。澳大利亚墨尔本莫纳什大学的极地生态学家史蒂文·乔恩说,大多数研究人员认为,不断上升的冰盖“或多或少地消灭了一切”。

科学家们推断,一旦冰河时代结束,冰川就会变薄,向下塌陷,露出更多的山峰,让来自巴塔哥尼亚、新西兰或澳大利亚的物种通过洋流或海鸟泥泞的脚定居下来。这些移民将取代被前进的冰川消灭的物种。当下一个冰河时代到来时,新来者也会消失,并在冰川再次消退后被另一波移民取代。大多数专家认为,目前在南极洲的物种不可能在那里存在超过大约 20,000 年。

然后,在 2005 年,出现了改变游戏规则的事件。两个不同的团队发表了基因研究,这些研究与这种普遍观点相矛盾。英国南极调查局的生态学家彼得·康维与罗马大学的朱利亚纳·阿莱格鲁奇合作,比较了生活在南极洲和南美洲最南端巴塔哥尼亚的蠓的基因序列。根据 DNA 序列的差异以及关于 DNA 序列随机变化速度的基本假设,他们估计了这些物种在进化上分道扬镳的时间。康维承认,他预计会看到“数万年内的分离”。但他的计算表明,它们已经 6800 万年没有混杂在一起了。“这实际上非常惊人,”康维说。这意味着南极蠓根本不是移民:相反,它们是这片大陆原始居民的后裔。

与世隔绝五百万年

六千八百万年前,南极洲覆盖着茂密的森林,居住着恐龙和早期哺乳动物。它仍然与南美洲相连,形成了冈瓦纳超大陆的最后遗迹,非洲和澳大利亚已经从中分离出来。大约在 3500 万年前与南美洲分离后,南极洲才陷入深度冰冻,几乎消灭了所有生物。

2005 年的第二项研究将一些南极弹尾纲的起源追溯到远远早于过去的冰河时代。霍格和他的前博士生马克·史蒂文斯曾在新西兰怀卡托大学一起工作,他们使用基因序列来估计几种南极弹尾纲物种何时从澳大利亚、新西兰和巴塔哥尼亚的物种中分离出来。他们的结果显示,分离时间至少为 1000 万到 2000 万年。

这些和类似的发现让许多科学家不知所措,无法解释微小的生物如何在如此多的冰河时代中存活下来。一些人推测,这些动物可能在横贯南极山脉北部地区麦克默多干谷的各个小型、孤立的山谷中幸存下来,这些山谷位于霍格和亚当斯发现 Tullbergia 的地方以北 850 公里处。在过去的 1200 万年里,这些山谷一直很奇怪地没有冰雪。其他人则假设,在冰河时代,动物可能在少数分布在大陆海岸线上的火山附近的地热热点中避难。也许在每次冰河时代幸存下来后,它们以某种方式长途跋涉到内陆的山脉,比如沙克尔顿冰川附近的山脉。

但这些想法并没有站得住脚,因为已经收集到的证据表明。亚当斯解释说,Tullbergia 和其他动物“在南极洲的其他地方都找不到”。“你在火山附近找不到它们;你在海岸找不到它们”——这削弱了它们过去居住在那些遥远地方的观点。

在 2006 年至 2017 年间,霍格访问了横贯南极山脉沿线的十多个地点,以收集活体标本。亚当斯参加了一些旅行,他们发现了五种弹尾纲物种,都是以前已知的。但在 2018 年他们搜查斯皮德山之前,他们没有亲眼见过 Tullbergia。

一旦霍格将 Tullbergia 样本带回他的实验室,他的团队就开始对它们的基因进行测序。博士生杰玛·柯林斯从每只生物体中测序了一段短 DNA 片段,来自一个名为细胞色素 C 氧化酶的基因。她花了几个月的时间比较了在横贯南极山脉不同地点发现的 1100 多只动物(其中一些是多年前收集的)的序列。比较将显示哪些动物(如果有的话)具有共同的历史。它们将揭示不同地点的不同种群是否彼此隔离,可能是由于扩张的冰盖,或者它们是否能够在冰非常低时移动到新的领地。

在冰河时代之间最温暖的时期,西南极冰盖会变薄和退缩。而罗斯冰架(它与中部和南部山脉的大部分地区接壤并漂浮在海上)可能会消失。这两个事件都会让开阔的海洋沿着山脉向内陆推进,尽管没有像冰盖那样高地到达山脉。霍格推测,在这些温暖时期,微小的动物可能可以四处移动,并与其他先前隔离的同种群杂交,因为更广阔的陆地变得没有冰雪覆盖。弹尾纲可以通过漂浮在水面上来扩散。“它们进入新的栖息地,”霍格说,然后它们设法在 5 万或 10 万年内持续存在,因为冰再次向上坡堆积。

但 Tullbergia 和 Antarctophorus 的结果表明,即使在温暖时期,这些动物的移动也比人们想象的要受限制。从沙克尔顿冰川两侧暴露的山脊上采集的两个 Antarctophorus 种群似乎已经有五百万年没有杂交了——尽管它们居住的地方仅相隔 10 公里,也就是冰川流经的缺口的宽度。“这非常令人惊讶,”霍格说。“五百万年是很长一段时间。”看来该物种根本没有移动。

地质证据表明,在三百万到五百万年前的特别温暖时期,西南极冰盖多次崩塌。可以想象,当海洋入侵时,这会让弹尾纲沿着山脉漂浮。弹尾纲本可以穿过 10 公里的缺口,并与那里基因不同的弹尾纲繁殖。但 Antarctophorus 种群并没有这样做。霍格实验室的基因结果还表明,来自沙克尔顿冰川的 Antarctophorus 群体至少有八百万年没有与另一个种群(位于山脉沿线更北 160 公里处)杂交。这些结果表明,即使西南极冰盖崩塌,横贯南极山脉中仍然残留着足够的冰,阻止了动物四处移动。

对在沙克尔顿冰川周围采集的 Tullbergia 的分析甚至让研究人员更加震惊:来自所有四个地点的基因序列几乎完全相同。“它们就像都是克隆体,”亚当斯说。这可能意味着所有动物都是一对个体的后代,并且这些后代从未与任何外部种群繁殖过。“这是我们所有人都在努力[解决]来解释的事情,”亚当斯说。

有毒困境

Tullbergia 如何能在数百万年中持续存在,在至少 30 个冰河时代中被冰雪困住,而移动距离不超过几公里或与其他种群繁殖?这个问题更加令人费解,因为在大部分时间里,这些动物都被困在致命的冰雪和致命的盐分之间的狭窄地带。

早在 2018 年,当霍格和亚当斯乘坐直升机在沙克尔顿冰川上下飞行时,他们经常看到一条淡淡的线横跨山脉两侧:在冰面以上几百米处,岩石颜色发生了变化,从线下方的浅色变为线上方的深色。这些“修剪线”显示了上一个冰河时代冰雪上升的高度——这是矿物质在暴露于空气而不是被覆盖时氧化方式的细微差异造成的。

图片来源:Mapping Specialists

很容易想象,随着冰川增厚,动物会向山上迁移得更远,以保持在冰雪之上。但这种解释存在一个主要问题:山脉的上部区域充满了有毒化学物质。在沙克尔顿山或任何其他横贯南极山脉的修剪线之上翻开一块岩石,下面的土壤通常会结满白色盐壳。“这不是好盐。它不是喜马拉雅岩盐,”亚当斯打趣道。“把你的舌头放在这东西上,它会让你兴奋起来。”

这种盐的硝酸盐含量很高,对许多生物体有毒。硝酸盐不断以降雨的形式降落在地球上,因为紫外线辐射与大气气体发生反应。在世界大部分地区,硝酸盐不会在土壤中积累,因为雨水会将其冲走。但在干燥的地方,如横贯南极山脉,硝酸盐会经过数千年积累,直到达到有毒水平。这些高处也会积累高氯酸盐,一种用于消毒剂和火箭推进剂的氧化性化学物质——并且因凤凰号火星着陆器发现而闻名,因为它使火星表面成为一个令人不快的地方。

对于试图逃离前进冰川的小动物(如弹尾纲)来说,这些盐分造成了两难境地:留在原地意味着它们将被埋在冰雪之下,但向上爬会导致“非常糟糕、有毒”的地方,亚当斯说。“非常糟糕的栖息地。”

果然,霍格和亚当斯只在修剪线下方发现了弹尾纲。然而,这些地方在上一次冰期最大值时将被 100 米或更厚的冰雪覆盖,而且像 Tullbergia 这样的复杂生命形式不可能在冰雪中存活数万年。那么动物们去了哪里呢?

活着的 Tullbergia 是白色且多刚毛的,但暴露在空气中会很快干燥并死亡。在这只个体的残骸上——用染料染色并大大放大——坚硬的外骨骼呈红色;较软的、角质层状的薄膜呈绿色。在触角底部可以看到两个眼孔(顶部图像)。图片来源:伊戈尔·西瓦诺维茨

历史改写

任何动物的生存都取决于水,而水似乎指向了对 Tullbergia 不太可能持久生存的一种解释。

在沙克尔顿冰川西北 700 公里处,横贯南极山脉从大陆内陆伸出,并开始沿着海岸线延伸。这里是与世隔绝的麦克默多干谷所在地。尽管干燥,但其中几个山谷都拥有冰雪覆盖的湖泊,这些湖泊由夏季融水补给。这些湖泊只有几米深,但在一些山谷壁的高处,有浴缸环——古代沙子和砾石海岸线。它们表明,这些山谷曾经容纳了数百米深的水,由从山上倾泻而下的溪流补给。然而,这种想法是不完整的,因为这些山谷在其临海端是开放的,没有什么可以 удерживать 如此深的水。

科学家们推测,在以前的某个冰河时代,西南极冰盖比目前的位置向北推进了数百公里,接近山脉并堵塞了山谷在海边的出口,从而形成了大型湖泊。其中一个湖泊沃什伯恩冰川湖至少有 300 米深。

在 20 世纪 90 年代,缅因大学的地质学家布伦达·霍尔挖掘了沃什伯恩湖谷壁高处的古代沉积物,并收集了在那里生长的冻干藻垫碎片。通过放射性碳定年法,她估计藻类——以及湖泊——存在于 23,000 至 13,000 年前,大约是上一次冰河时代的高峰期。霍尔说,这一发现引出了一个奇怪的论点:在冰河时代,人们认为“冰川的融化可能比现在更多”。

科学家们一直在努力解释这种情况是如何发生的,因为当时的气候更冷。一种理论是,周围的海洋比今天更广泛地被冰雪覆盖——导致蒸发量减少,因此云层减少,降雪减少,更多的阳光温暖了山脉的黑色岩石。反过来,这将导致更高处的融化更多。这种增加的融化可能发生在整个山脉的长度上,包括 Tullbergia 发现的地方。

与此密切相关的是科学家们现在称之为固态温室效应的奇怪现象。大部分照射到冰川的阳光都被其雪白的表面反射回来。但在横贯南极山脉,那里干燥的强风缓慢地蒸发冰雪,冰川通常在地表暴露着深而相对透明的冰。阳光可以穿透到冰层一米深的地方,从内部温暖和融化它。波特兰州立大学的冰川学家安德鲁·方丹发现,这种情况可能发生在气温低至零下 10 摄氏度的情况下。

霍尔在南部山脉高处,远至沙克尔顿冰川以南 200 公里的地方目睹了这种现象。“我曾在阳光明媚、晴朗的天气里看到,”她说,“这些水膜从冰崖正面向下蔓延。”

对于霍格和亚当斯来说,这些机制为 Tullbergia 和 Antarctophorus,以及小型蠕虫、螨虫和其他动物,如何在沙克尔顿等冰川边缘的数十个冰河时代中幸存下来提供了重要的线索。亚当斯称它们为“金发姑娘栖息地”——朝北(朝阳)的洼地,具有恰到好处的黑暗岩石和透明冰的配置。沿着冰的边缘会有一条狭窄的宜居带,可能只有几米宽,在那里,轻微的、偶尔的融水可以冲刷土壤中的盐分,并帮助生物体补水,“至少每隔几年一次,”亚当斯说。随着冰河时代的到来,逐渐将冰雪推向更高的山坡,Tullbergia 也可能缓慢地向上坡移动,如果它足够幸运地在沿途遇到金发姑娘栖息地,也许每年只移动一米。

这些解释听起来似乎合理,但尚未完成。霍格和亚当斯都没有回到沙克尔顿冰川,他们需要将遗传学与南极洲冰雪如何消长的更清晰的时间线联系起来。他们还需要看看这种模式是否适用于其他物种。他们和他们的学生现在正试图对他们在沙克尔顿冰川和横贯南极山脉南部其他地点发现的一种螨虫和一种线虫的相同细胞色素基因中的 DNA 进行测序。他们希望基因序列将有助于解释这些其他动物在这里生活了多久,它们过去是如何移动的,以及它们是如何存活下来的。

已经显而易见的是,一些物种以极其微弱的优势幸存下来。在冰川退缩期间,它们本可以在附近的山脉上建立新的前哨基地。但随着每个新的冰河时代,大多数种群都灭绝了。Tullbergia 的 DNA 中带有那段残酷历史的伤疤。来自沙克尔顿冰川周围的每个个体的基因序列几乎完全相同,这一事实表明,在过去的某个时候,只有区区两只动物设法幸存下来。今天活着的每一只代表都是这些祖先的后代,这些祖先可能很幸运地被暴风吹到一块篮球场大小的金发姑娘地面上。亚当斯说,Tullbergia“非常接近灭绝”。

当然,整个动植物群落已经从南极洲消失,这是地球历史上发生过的灭绝浪潮的一部分。一个更温暖、更湿润的南极洲会帮助 Tullbergia 反弹吗?亚当斯一月份又回到了麦克默多干谷。湖泊水位正在上升,干燥的土壤变得更加湿润,生活在地下的某些线虫等小型动物的数量正在增加。与此同时,那些在真正寒冷、干燥、恶劣的土壤中幸存下来的动物“数量正在减少,它们在景观中的分布范围正在缩小,”亚当斯说。也许新来者正在排挤掉老住户。

问题是 Tullbergia 是否会遭受类似的命运。“根据它们过去的表现,我猜它们会做得相当好,”亚当斯说。“只要它们不必与入侵物种竞争。”