生物学家长期以来一直在研究基因,以了解生命之树分支的历史,这棵树将地球上所有生物——无论是狨猴还是微生物——联合起来。在这棵庞大的祖先树上,猿类中依偎着一片叶子,那就是智人。我们物种中的每个个体都是细胞的集合,这些细胞协同作用以生成我们的身体。

通常,细胞遵守一项契约,这项契约是在6亿多年前的多细胞生命最初形式中通过反复试验建立的。该契约规定,如果细胞要共同生活,它们必须遵守基本规则:修复受损的DNA;听取邻居关于是否分裂的意见;并留在它们应该在的组织中。通常情况下,导致细胞违反这些限制并开始持续生长和扩散的突变——恶性癌症的标志——会被受控死亡所压制。突变细胞会检测到自身的问题并启动自杀程序,或者在它们造成任何伤害之前被免疫系统杀死。

然而,有时会积累一些突变,细胞监视系统对这些突变不起作用,肿瘤会生长和扩散。一个恶性的进化树在内部萌芽。

支持科学新闻事业

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻事业 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保关于塑造我们今天世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

研究人员知道一些驱动肿瘤发生(即初始肿瘤的形成)的突变。然而,使癌症特别致命的是转移,即病变细胞从原发肿瘤逃逸到以前健康的组织中,并在那里驻留以产生新的肿瘤。由于认为需要进一步的突变才能推动转移,并且这些突变相对较晚才发生在原发肿瘤的历史中,因此肿瘤学家经常试图识别它们并用药物靶向它们。

然而,大约在2010年,技术进步使科学家能够廉价地对整个人类基因组进行测序(即,推断基因组的碱基排序,或DNA的组成单元)。几家机构的研究小组开始全面研究肿瘤的基因序列。令他们沮丧的是,研究人员发现,即使在单个患者体内,肿瘤通常也包含令人困惑的多种突变。

然而,像我这样的进化生物学家将多样性视为宝贵信息的来源。我与耶鲁大学和其他机构的同事一起,决定研究这些突变是如何相互关联的。我们对癌症患者的基因组表达部分(已知控制蛋白质生产并因此决定细胞特性的DNA片段)进行了测序。此外,我们使用该信息创建了与该疾病相关的突变的进化树。这些树的分支说明了肿瘤内的基因如何随着癌症从少数细胞生长成转移性怪物而发生变化。

错综复杂的分支

我们的研究表明,将原发肿瘤与患者体内转移灶连接起来的分支大量且看似随机地从彼此中 Sprout 出,就像神话中的毒树的分支一样。更令人惊讶的是,这棵进化树的第一个分支可以从原始肿瘤球的深处出现。原发肿瘤中不同的细胞可能已经准备好进化成更具侵略性的形式——每种形式都有其自身的传播遗传机制——早在最初的肿瘤首次被诊断出来之前很多年。

这些发现令人恐惧,但也带来了新的希望。它们暗示,癌症研究人员应该优先研究在原发肿瘤或种子中早期改变的基因,而不是专注于后期的突变,原发肿瘤或种子是癌症树的诞生之源。用药物靶向这些突变基因可能会给患者带来更好的康复机会。

线性模型指导癌症研究数十年。它指出,一系列特定的突变导致肿瘤发生。只有在那之后,原发肿瘤中的一些细胞才会获得一种或多种进一步的突变,从而赋予转移的能力。如果可以构建突变的进化树,它将类似于典型的草:高而直,并拥有一个单一的核心,从这个核心的顶部附近,会冒出一些叶子和种子。

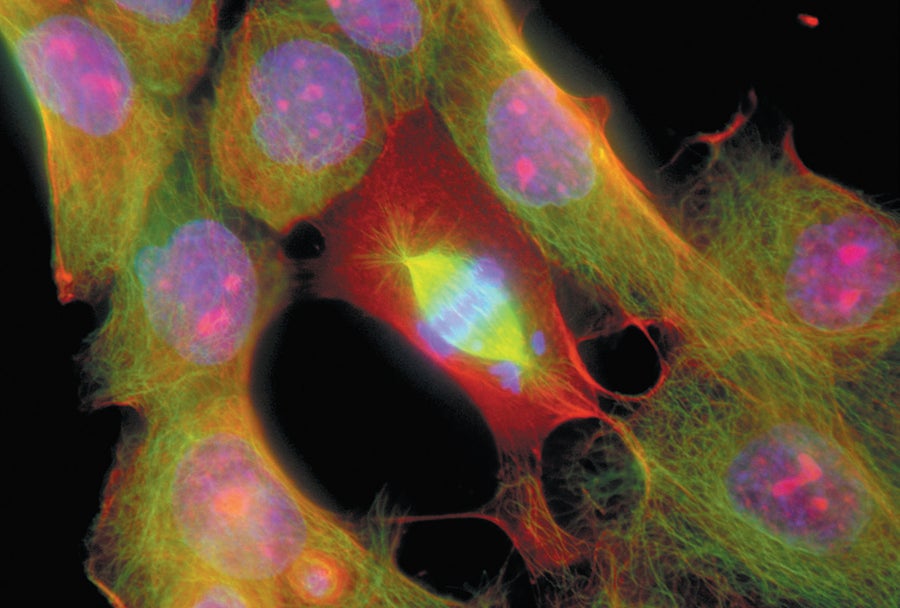

转移性肝癌细胞,在偏振光显微照片中可见。中心是一个分裂的细胞。图片来源:Jennifer C. Waters 科学来源

这种理论与进化生物学家对生命形式历史的了解不符。持续的突变和选择推动生物体不断地彼此分化,产生遗传谱系的多样性,而不是单一的同质种群。事实上,伦敦癌症研究所的马可·格林格 (Marco Gerlinger) 和其他人的早期研究暗示,即使在原发肿瘤内,肿瘤细胞的不同区域也具有不同的基因序列。

2010年,我在耶鲁大学公共卫生学院的实验室成员和我,连同耶鲁大学医学院的病理学家大卫·里姆 (David Rimm)、遗传学家理查德·利夫顿 (Richard Lifton) 和药理学家约瑟夫·施莱辛格 (Joseph Schlessinger),着手回答以下观察结果提出的三个问题。首先,是否有一种或多种特定的突变是转移所必需的,并且存在于所有患者中?其次,转移谱系是否可以在原发肿瘤历史的早期,在大多数突变积累之前相对较早地分化?第三,如果我们在原发肿瘤和转移灶中发现了突变的多样性,我们能否使用进化树来计算它们倾向于何时发生?回答这些问题将揭示导致原发肿瘤及其转移灶诞生的遗传轨迹。

毒果

我们不知道我们的进化工具会变得多么强大。里姆从40名死于13种不同类型癌症的患者身上获得了原发性和继发性肿瘤的尸检组织,以及来自受累器官附近健康部分的组织。对于每个样本,我们的团队对已知在任何组织和任何时间表达的基因组所有部分进行了测序。我们的研究揭示了患者的种系或正常基因序列(他或她从单个受精卵遗传而来)与一个或多个癌组织样本之间存在数十到数千种不同的突变。

为了理解这些样本是如何相互关联的,当时我在实验室的博士后研究员赵子明构建了分子进化树。这种类型的树用于理解我们与黑猩猩、大猩猩和猩猩的关系;猿类与其他哺乳动物的关系;哺乳动物与鸟类和其他动物的关系;以及动物与真菌、植物和细菌的关系。科学家通过比较生物体的性状(或其DNA中的碱基序列)在不同物种之间如何分化,并找到最合理的图表来计算这些树,其中每个有问题的生命形式都在树的分支上占有一席之地。

然而,将这些技术应用于癌症是很棘手的。通常,我们只使用当前的序列作为数据,并利用这些信息弄清楚我们能了解到的关于祖先的信息。然而,在癌症树中,我们知道祖先的序列:它是从健康组织获得的种系序列。如果不进行修改,传统方法会假设正常序列是一个额外的“后代”谱系——产生的树无法反映我们感兴趣的历史。我们修改了经典方法,要求健康组织的基因序列成为原发和转移谱系的祖先,并计算了最有可能解释变化演替的树。

这些重新定向的进化树揭示了一些惊人的东西。根据长期以来的线性模型,所有转移灶都将从一个细胞谱系衍生而来,该谱系从原发肿瘤中脱离出来并扩散到其他部位。如果转移确实以这种方式发生——源于DNA变化的单行队列中的最终突变——我们预计从每个继发性肿瘤衍生的基因序列将比原发肿瘤的任何部分更密切地与其他继发性肿瘤的基因序列相关。

这不是我们看到的。当我们开始研究肿瘤“树”时,我们发现一些患者的原发肿瘤组织与某些转移组织密切相关,但与其他转移组织无关。这一发现暗示,并非一个,而是原发肿瘤内的多个遗传谱系在某些时候发生了转移。事实上,这种模式在我们核心的、解析良好的树集中出现超过三分之一的时间。

时间树

我们震惊地意识到,经典的线性模型与实际数据不符。证据表明,不是单一的罕见事件诱发转移,而是启动肿瘤增殖的早期基因变化也与谱系的转移能力有关。

此外,在进化为转移灶的细胞谱系中,我们无法指出任何单个基因是罪魁祸首。除了已知驱动肿瘤发生的关键基因(例如KRAS基因,几乎所有胰腺癌患者的原发肿瘤中都发生了突变)之外,在转移组织中没有在多名患者中发生突变的特定基因。事实上,在导致继发性肿瘤的分支中发现的突变与从未离开原发肿瘤的谱系中的突变无法区分。除了突变之外的其他因素,例如原发肿瘤细胞中的表观遗传变化(基因表达方式的改变)——或其微环境的细节——更可能是转移的原因。

.png?w=777)

图片来源:Matthew Twombly

原发肿瘤细胞簇中的表观遗传修饰,例如偶然暴露于致癌物,可能会增加细胞迁移的倾向。与细胞的其他类型相关的特定细胞的位置也很重要。例如,一些肿瘤细胞可能会通过身体扩散,因为它们恰好靠近血管或淋巴管,而其他具有相同突变的细胞可能不会,因为它们不够靠近。这些可能影响转移的其他因素可能与我们的进化树中显示的后期突变几乎或完全无关。

一旦明确原发肿瘤内的不同谱系有时会产生不同的转移灶,我们就想知道这些转移谱系在患者一生中的哪个早期阶段分化。我们的分子进化树无法回答这个问题:分支的长度对应于区分癌症不同部分(例如原发肿瘤和转移灶)的突变数量,而不是真实时间。它们没有告诉我们一个肿瘤产生另一个肿瘤需要多长时间。

我们想知道是否可以使用进化生物学的另一种技术——时间树的构建——来了解癌症在人体内进展的历史。与分子进化树相反,时间树中分支的长度衡量的是一个生物从另一个生物进化之前经过的时间量。这种图表通过比较感兴趣的性状(例如基因序列)并将它们与时间信息(例如突变率)相结合而获得,使科学家能够测量关键变化发生的时间。例如,它们已被用于化石数据,以揭示寒武纪大爆发的时间,当时各种多细胞生命在近5.5亿年前出现。

当然,我们没有埋藏的化石来校准某人一生中的癌症进化。然而,我们可以做得更好。在许多情况下,我们有在尸检前提取的原发组织。此外,我们还有每个病例的医疗记录——提供出生日期、诊断日期、活检日期、肿瘤手术切除日期和尸检日期。这些日期充当校准点。例如,癌症不可能在出生年份之前起源,并且肯定在原发肿瘤被诊断出来时就已存在。来自活检的组织,以及已提取的肿瘤组织,为我们提供了癌症进化的快照。相应的日期使我们能够计算突变率。我们还访问了放射科医生过去收集的关于原发肿瘤中细胞典型分裂速率的已发表数据。(放射科医生收集这些信息是为了衡量通过放射疗法摧毁肿瘤所需的辐射量。)

当时我在实验室的另一位博士后研究员阿蒂拉·伊亚马里诺 (Atila Iamarino) 使用所有这些信息将分子进化树变成了时间树。我们第一次瞥见了癌症的进化如何与患者的寿命以及他或她接受治疗的时间长短相关。例如,我们可以估计癌症细胞与健康组织区分开来的第一个基因突变何时出现。在年轻患者中,这种分化通常发生在诊断前几年;在年长患者中,这可能发生在几十年前。

根深蒂固

从基因上区分肿瘤组织和正常组织的第一个突变通常在癌症确诊前几年——有时甚至几十年——就出现了。同样令人不安的是,在我们的十分之九的研究对象中,至少有一个转移谱系在那时已经分化。在七个病例中,这个恶性分支在原发肿瘤起源的时间比患者死亡的时间更早地从树干上分离出来。

这些观察结果让我们感到意义重大。进行转移的细胞可以在癌症的进化和时间历史的早期从原发肿瘤中的其他细胞中进行基因分化。事实上,早到它们经常在原发肿瘤被诊断出来之前就已经分化。

我们曾希望识别出关键的转移诱导突变,这些突变将是药物干预的合适靶点。然而,由于转移谱系的遗传学没有什么特别之处,我们将注意力从分支转移到原始肿瘤的进化。我们想知道进化树的树干是否在癌症的起源中起着特殊作用。为了回答这个问题,我们检查了树干中的突变是否发生在DNA中,而DNA会改变已知在癌症中起作用的基因的细胞功能。

它们确实是。例如,众所周知的肿瘤抑制基因p53(抑制细胞增殖)在许多患者的各种肿瘤的早期进化中发生了突变。原癌基因KRAS也是如此。(原癌基因是一种基因,如果发生突变,就会变成癌基因,从而促使细胞持续分裂。)例如,几乎每位胰腺癌患者都在KRAS基因的第12位点发生了早期突变。

关键基因在癌症谱系根部的频繁存在意味着它们在肿瘤的起源及其转移中起着形成性作用。我们推测,随着肿瘤发生的遗传驱动因素的积累,转移的可能性几乎变成了一个数字游戏:存在的癌细胞数量越多,它们发现自己处于某个位置或采用促进扩散的表观遗传状态的可能性就越大。

还需要进一步的研究来阐明这些关键基因如何影响肿瘤发生和转移的可能性。即便如此,早期的驱动因素值得加倍关注。靶向它们的药物可能是癌症治疗的关键——无论是在原发肿瘤的早期发展中还是在晚期癌症中。

再生

最近的临床试验表明,也有可能释放人体自身的免疫系统来摧毁癌细胞。然而,对于靶向药物和免疫疗法,肿瘤似乎都会产生耐药性。耐药性是否像原发肿瘤一样源于特定的突变?还是像转移一样,它是微环境和其他因素的症状?我们尚不清楚,但进化树可以阐明这个问题。

我们的时间树研究表明,一些不太知名的、也被怀疑会驱动癌症的基因也发生了突变,但这些变化往往发生在疾病历史的后期。也就是说,它们不在树干上,而是在癌症树的分支上——因此这些基因的突变通常仅存在于患者的某些肿瘤中,而不存在于其他肿瘤中。因此,针对此类突变的疗法(一些肿瘤学家可能更喜欢)可能会杀死突变的分支,但癌症树的其余部分将继续增殖并威胁患者的生命。使用此类靶向药物的医生最好用旨在杀死其他类型癌细胞的治疗方法来补充它们。

另一方面,如果一种药物靶向存在于所有癌组织中的早期突变,则耐药性可能源于具有特定新突变的细胞的生长。耶鲁大学医学院的病理学家卡特琳娜·波利蒂 (Katerina Politi) 及其同事已经确定了EGFR基因(另一种主要的癌症驱动因素,特别是肺癌)的变化——当发生突变时——确实在耐药性中起着重要作用。为了了解耐药性为何以及如何随着患者接受治疗而进化,我们的研究小组已开始使用进化技术。我们正在计算患者的癌症树,并扫描导致耐药组织的(例如复发性肿瘤)分支上的突变。令人兴奋的是,我们的初步研究表明,耐药性似乎确实是由可能源于患者正在接受的治疗类型的基因变化驱动的。

每年,为靶向特定突变而开发的治疗药物数量都在增加,传统化疗、放疗和免疫疗法的复杂组合的处方潜力也在增加。肿瘤学家不再将一种类型的癌症视为同质疾病。相反,每个病例都是其自身的实体。研究个体患者的基因组学将对未来的癌症护理产生巨大影响。为了明智地使用这些新工具,肿瘤学家将不得不成为事实上的进化生物学家,检查每位患者的癌组织中存在的遗传变异,并设计一种摧毁癌症树(包括根和分支)的策略。