生命总会找到出路。古生物学家们一遍又一遍地重申这一格言,通常借鉴生物体似乎从地球经历的五次大规模灭绝事件中反弹的方式。故事是这样的,这些事件减少了地球上生物物种的数量。而幸存者为生命的再次繁荣奠定了基础,就像森林可以被火灾焕发新生一样。但一项新的研究表明,古生物学家可能节奏不对。一些最伟大的进化辐射发生在没有大规模灭绝事件来引发它们的情况下,而且并非每次灾难都为新生命打开了空间。

从广义上讲,大规模灭绝与新物种的戏剧性辐射之间的联系似乎是直观的。生物体有其特定的生态位,而灭绝创造了空缺。生物学家,瑞士弗里堡大学的Daniele Silvestro(未参与这项研究)说,按照这种逻辑,“新物种只能在出现新的空生态位或物种可以胜过另一个物种时才能产生。”

传统观点认为,大规模灭绝促进了更大规模的零和博弈。“一个经典的例子是,有人认为哺乳动物直到白垩纪末期的大规模灭绝事件中恐龙竞争者被移除后才能辐射,”英格兰埃塞克斯大学的数据科学家Jennifer Hoyal Cuthill说,当时小行星撞击引发了世界第五次大规模物种灭绝。但是,通过使用机器学习算法分析协作古生物学数据库中记录的化石出现情况,Hoyal Cuthill和她的同事发现,生命中最突出的脉冲通常不是发生在世界最严重的生物灭绝之后。

支持科学新闻事业

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻事业 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关塑造我们当今世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

研究人员得出结论,生命的多样性似乎在不同的时间范围内发生变化。有时,新物种在没有大规模灭绝来触发爆炸性辐射的情况下迅速进化。在其他时候,灭绝危机减少了地球上的生命,而物种形成并没有立即随之而来。在白垩纪末期的例子中,一些生物群体——如哺乳动物和鸟类——在物种大灭绝开始之前就已经开始多样化。随着时间的推移,多样性流动的模式比预期的要混乱得多。“当我看到重大进化事件的最初可见影响开始显现时,我感到非常兴奋,”Hoyal Cuthill说。

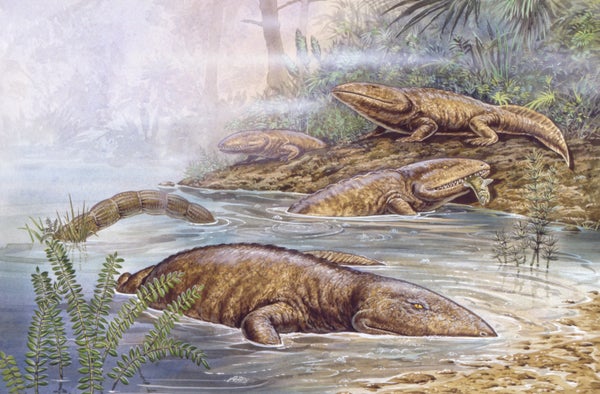

为了追踪生物多样性随时间的变化,研究人员转向了古生物学数据库。该团队从数据库中选择了超过127万个化石数据点,以确定史前生物在各个时代的出现地点和时间。由此产生的图表讲述了一个比大规模灭绝为快速进化辐射清理障碍更复杂的故事。“我们确定的辐射最极端的两个例子是寒武纪和石炭纪的[近]开始,”Hoyal Cuthill说。第一个例子发生在约5.32亿年前,当时动物生命爆发式出现,今天节肢动物、脊椎动物和许多其他生物的前身进化而来。第二个例子发生在约3.58亿年前,当时一些脊椎动物进化到在其历史上首次在陆地上生活。

Hoyal Cuthill指出,这两个事件都与大规模灭绝无关。相反,“这些时期被认为是生命多样化进入新的生态领域的时期。”在寒武纪期间,动物开始以更复杂的方式互相捕食。世界发展了第一个真正复杂的食物网,从吸食沉积物中细菌的蠕虫状生物到装饰着复眼和抓握附肢的自由游动捕食者。在石炭纪期间,森林在地球上大量繁殖,并孕育了无脊椎动物群落,这些无脊椎动物为刚刚出现在陆地上的两栖脊椎动物提供食物。生物体在新生态角色中繁殖的能力是关键。正如研究合著者Nicholas Guttenberg所说,“你不必一定要从现有的一块上削下一块才能让新的东西出现。”

研究人员还发现,大规模灭绝很少直接伴随着辐射——例如,奥陶纪-志留纪大规模灭绝发生在4.4亿年前,但数据集表明,生物多样性直到2000多万年后才反弹。在“五大”大规模灭绝事件中,有四次没有立即伴随着进化辐射。唯一的例外发生在二叠纪让位于三叠纪时:在约2.52亿年前最严重的大规模灭绝之后,生命在三叠纪早期迅速恢复。恐龙和其他爬行动物的前身经历了重大的进化脉冲。

结合Hoyal Cuthill及其同事检测到的其他生物多样性上升,这些发现表明,大规模灭绝和大规模辐射并非总是像地球上的生命维持平衡一样耦合在一起。大规模灭绝或辐射可能在有或没有另一种的情况下发生,并且根据情况不断变化。

检测这些模式只有在过去几十年的发现基础上才有可能。“看到如此复杂的计算和数据科学方法应用于古生物学问题,真的非常令人兴奋,”英格兰伯明翰大学的数据科学家Emma Dunne(未参与这篇新论文)说。野外工作发现了新的化石,博物馆准备标本以供研究,系统发育工作将这些化石置于生命之树的背景下。然后,所有这些数据都可以放入古生物学数据库中,形成新的、大规模分析的基础,Dunne补充道。“这真是太神奇了,”她说。

研究报告的作者指出,这些结果不仅关乎过去。世界目前正在经历新的灭绝危机,物种消失的速度快于新物种进化的速度。按照旧的逻辑,专家们可能会预计,在最坏的情况发生后,生命将在一百万年左右反弹。然而,从新的结果来看,生命的多样性可能不会迅速恢复。或者可能需要一些其他情况——例如物种开创新的生态位——才能迎来下一次进化脉冲。“虽然不一定完全悲观,”Dunne说,“但这对于生物多样性的未来来说并非好兆头。”