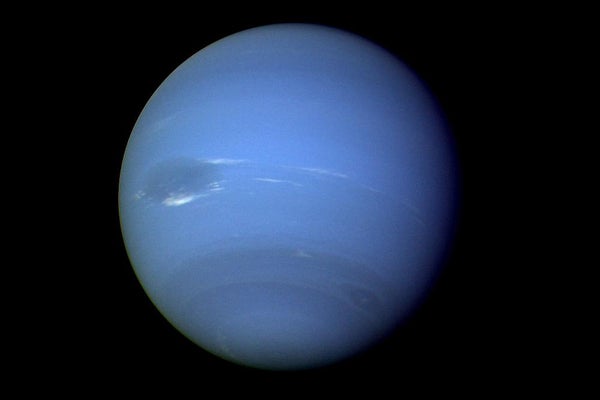

行星科学家们正在积聚力量,计划向天王星或海王星——太阳系中最遥远、探索最少的行星——派遣一项重大任务。对于这些被称为冰巨星的蓝色星球,科学家们的知识仍然存在巨大空白,航天器只访问过它们一次。但组织未来十年的任务迫在眉睫,因为科学家们希望利用即将到来的行星连珠机会,这将大大缩短旅行时间。

美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心(位于马里兰州格林贝尔特)的行星科学家艾米·西蒙说,人们对冰巨星的兴趣呈指数级增长。她与他人在伦敦皇家学会组织了一次会议,专门探讨此类任务。美国国家航空航天局的旅行者2号是唯一访问过天王星和海王星的航天器,曾在1980年代进行过短暂的飞掠。西蒙说,因此,冰巨星代表着广大研究人员的新领域——用于研究行星环、大气层、卫星和海洋。

木星助推

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道: 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保未来能够继续刊登关于塑造我们当今世界的发现和思想的有影响力的报道。

罕见的天体连珠现象,即海王星、天王星和木星之间的连珠,下一次将发生在2030年代初期,这将允许航天器在前往这些行星的途中绕木星进行一次引力弹弓。这将缩短旅行时间,并使探测器能够在仪器和电源系统(通常约为15年)的寿命期限内顺利抵达。这也将减少燃料质量,使探测器能够携带全套科学仪器(参见“前往冰巨星的旅程”)。为了利用行星连珠机会,前往海王星的任务需要在2031年左右发射,而前往天王星的任务需要在2030年代中期发射。

喷气推进实验室(位于加利福尼亚州帕萨迪纳)的行星科学家马克·霍夫施塔特在伦敦会议上说,这个窗口期是“发射的合适时机”。“我们不想错过这次机会。” 但时间很紧迫。美国国家航空航天局是最有可能领导科学家们想要的那种数十亿美元的“旗舰”任务的航天机构。这些任务通常需要7-10年的准备时间,而美国国家航空航天局的任何批准都将取决于该任务在美国国家科学院的行星科学十年调查报告(将于2022年发布)中被列为优先事项。前往海王星或天王星的任务还将面临来自火星样本返回或探索金星的提案的竞争。

英国莱斯特大学的行星科学家利·弗莱彻说,虽然火星和金星科学家正在数十年的探索基础上继续前进,但“天王星和海王星确实是独一无二的,因为我们尚未完成对它们的第一阶段探索”。弗莱彻也是本次会议的联合组织者。

弗莱彻说,前往任何一颗行星的任务都应包括进入其轨道,并向其大气层或其中一颗卫星发射至少一个探测器,就像美国国家航空航天局和欧洲航天局(ESA)的联合任务卡西尼-惠更斯号对土星所做的那样。

蓝色谜团

苏黎世大学(位于瑞士)的行星科学家拉维特·赫勒德在会议上说,科学家们认为这两颗行星是双胞胎,因为它们的大小和质量相似。但没有人知道它们有多相似,它们的成分或它们是如何形成的。模型很难解释这两颗行星的内部结构,或者为什么距离更远的海王星似乎比天王星更温暖。赫勒德说,每个人都认为它们是由水或氨冰构成的。“但实际上我们并不真正知道。”

英国布里斯托大学的系外行星科学家汉娜·韦克福德说,一项前往冰巨星的重大任务也将有益于系外行星研究。大约40%的已知系外行星是冰巨星大小的;了解这些行星的大小和大气层揭示了它们形成的什么信息,这依赖于了解我们太阳系中的冰巨星。

与会代表一致认为,他们很乐意访问任何一颗行星,因为两者都会产生丰硕的成果。研究表明,从一项任务中向两颗行星发送探测器是可行的,但这将非常昂贵。海王星很有吸引力,因为它的卫星海卫一似乎具有地质活动性,并且可能存在一个地下海洋,有可能是液态水。

霍夫施塔特说,但天王星——它有一个相对于行星自转轴倾斜的异常磁场——比海王星有更多“奇怪”的特征,这对现有的科学模型提出了挑战。弗莱彻说,天王星较晚的发射窗口也使这颗行星成为更现实的目标。

为时过早?

欧洲航天局战略、规划和社区协调负责人法比奥·法瓦塔在会议上说,但有些人担心时间安排。“在太空领域来说,这已经是迫在眉睫了。” 他说,该机构已经在为2030年代初期的两项重大任务努力工作,因此,即使其即将进行的名为“Voyage 2050”的优先次序确定工作建议访问冰巨星,该机构也可能无法赶上发射窗口。

另一方面,欧洲航天局可以为美国国家航空航天局主导的任务做出贡献,但这将需要美国做出决定,他补充说。任何一个机构也可以派遣更轻、更便宜的任务,例如飞掠其中一颗冰巨星。霍夫施塔特说,这些任务将产生有价值的科学成果,但无法提供科学家们希望的全面研究。

如果行星科学家们错过了即将到来的机会,那么他们将不得不等到2040年代中期的下一次行星连珠,或者依赖更强大的发射系统,例如美国国家航空航天局的重型太空发射系统。但该技术仍在开发中。

华盛顿特区大学天文研究协会的行星天文学家兼执行副总裁海蒂·哈梅尔指出了科学家们在天王星任务中可能面临的另一个问题:关于这颗行星名字的笑话。“我很抱歉我说这个。但我真的认为这是我们将面临的一个合理问题,”她说。

本文经许可转载,并于2020年3月3日首次发表。