一切都始于咳嗽。

四年前,30多岁的苏格兰妇女特蕾西·麦克尼文 (Tracey McNiven) 感染了严重的胸部感染,即使在服药后也留下了持续的咳嗽,久久不愈。几个月后,奇怪的症状开始出现。麦克尼文注意到麻木感蔓延到她的腿部,并开始感觉腿部的运动不受控制。走路时,她觉得自己像个木偶,有人在拉着线。在两周的时间里,这种奇怪的感觉丧失逐渐恶化。然后,一天晚上在家中,麦克尼文的腿在她身下塌陷。“我躺在那里,感觉自己无法呼吸,”她回忆道。“我感觉不到腰部以下。”麦克尼文的母亲急忙将她送到医院,她在那里住了半年多。

在住院的最初几周,麦克尼文忍受了一连串的检查,医生试图找出她症状的原因。他们认为,这可能是一种进行性神经退行性疾病,如运动神经元病。或者可能是多发性硬化症,一种身体自身的免疫细胞攻击神经系统的疾病。然而,令人困惑的是,脑部扫描、血液检查、脊髓穿刺和其他所有检查结果都显示正常。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑订阅我们的屡获殊荣的新闻报道以示支持 订阅。通过购买订阅,您将帮助确保有关塑造我们当今世界的发现和思想的具有影响力的故事能够继续存在。

麦克尼文的困境并非罕见。根据迄今为止对神经病学诊所进行的最全面的评估之一,大约三分之一的患者的神经系统症状被认为是部分或完全无法解释的。这些症状可能包括震颤、癫痫发作、失明、耳聋、疼痛、瘫痪和昏迷,并且可以与几乎任何神经系统疾病的症状相似。在某些患者中,这种并发症可能会持续数年甚至数十年;有些人需要轮椅,或者无法下床。虽然女性比男性更常被诊断出患有这种看似无法解释的疾病,但在任何人以及整个生命周期中都可能发现这种疾病。

几代科学家一直试图理解这些奇异的疾病,这些疾病在历史上曾被赋予各种名称,例如癔症、转换障碍或心身疾病。然而,长期以来,这些标签对许多研究人员现在认为是在精神病学和神经病学交界处的复杂疾病强加了特定的解释。有些标签今天仍在使用,但这些疾病的最新名称——功能性神经障碍 (FND)——是刻意中立的,仅表示神经系统功能存在问题。

患有 FND 的患者长期以来一直在努力获得充分的护理。他们被指责为假装或想象症状,痛苦但往往徒劳地探究童年创伤,并被那些不知道如何治疗那些根据所有常规检查似乎都很健康的医生的医生所忽视。“多年来,医生们一直低估了这些疾病的流行程度以及它们对人类造成的损害,”纽约州萨拉托加医院专门研究运动障碍的神经学家凯瑟琳·拉法弗 (Kathrin LaFaver) 说。“这些人真的掉进了神经病学和精神病学领域的[鸿沟]中。”

然而,在过去十年左右的时间里,研究人员已经开始使用功能性磁共振成像 (fMRI) 等技术来了解患有这种神秘疾病的患者的大脑中发生了什么。通过应用关于大脑如何工作的新模型,他们正在更好地理解这种疾病是如何产生的以及如何治疗。

神秘的疾病

3000 多年前,赫梯国王穆尔西里二世 (Mursili II) 遭遇了一场可怕的雷暴。这次经历给他留下了暂时的言语障碍,这种障碍消失了——但几年后,在君主从一场关于该事件的噩梦中醒来后又复发了。他的臣民将他们国王的奇怪疾病归因于风暴之神——古代文明最重要的神祇之一——的愤怒。当现代学者重新审视详细描述该事件的文件时,他们将其解释为功能性失语症(无法说话)。

与赫梯人一样,纵观历史,人们求助于超自然力量——神灵、巫术和恶魔附身——来解释今天可能被诊断为 FND 的疾病。根据一些历史解释,首次对它们进行科学解释的尝试出现在公元前 400 年左右,当时包括希波克拉底在内的希腊医生创造了“癔症”一词来描述各种各样的疾病,其中包括瘫痪、头痛、头晕和疼痛,他们认为这些疾病是由子宫(希腊语为 hystera)在体内游走引起的。

癔症在 19 世纪达到了鼎盛时期,当时它从子宫转移到了大脑。让-马丁·沙可 (Jean-Martin Charcot) 是研究癔症的几位医生之一,他被许多人视为“神经病学之父”。在巴黎的萨尔佩特里尔医院,他细致地描述了癔症患者的症状,并在他们去世后对他们的大脑进行了尸检。尽管沙可无法在这些受试者中发现任何结构异常,但他确信他所看到的损伤与大脑中无法观察到的、波动性的变化有关,他称之为“动态或功能性病变”。

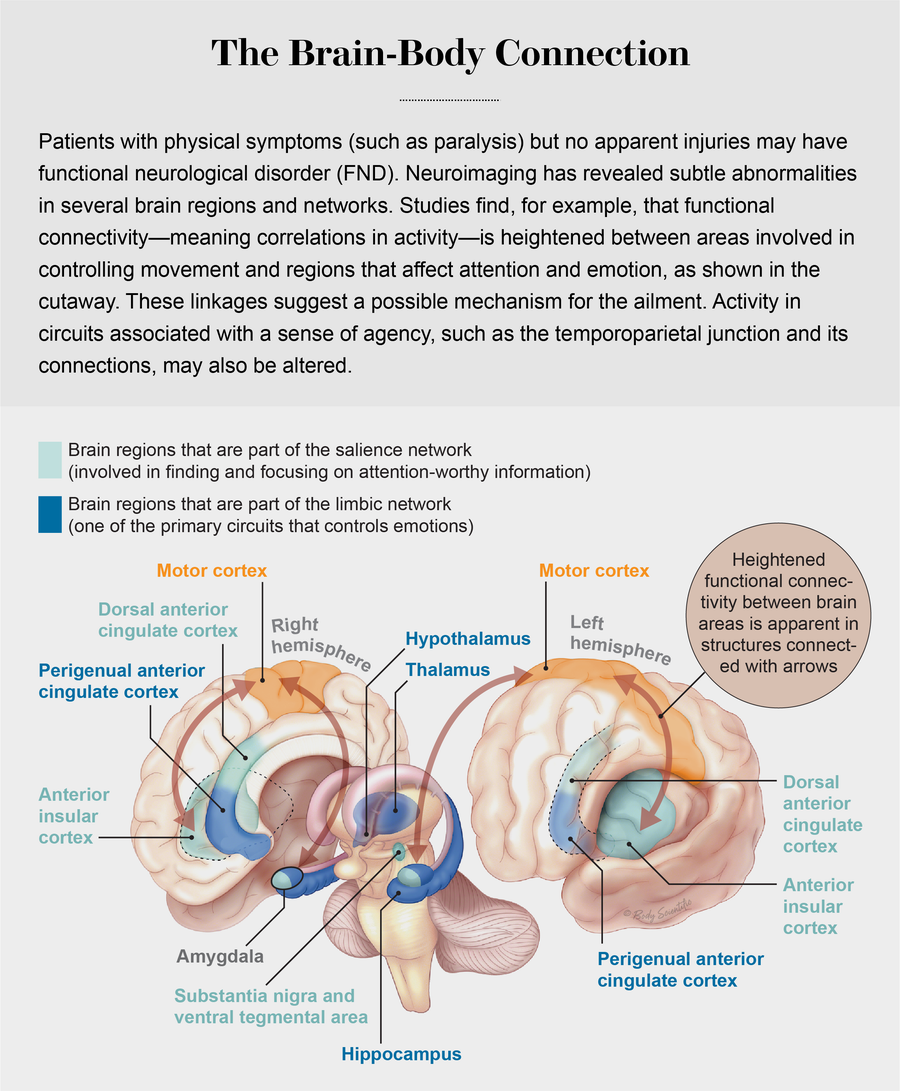

图片来源:Body Scientific;来源:“功能性神经障碍中的情绪处理:综述、生物心理社会模型和研究议程”,Susannah Pick 等人,《神经病学、神经外科和精神病学杂志》,第 90 卷;2019 年

沙可还发现,与普遍看法相反,男性癔症并非罕见;相反,它常常被忽视。例如,他强调了国家铁路公司工人中看似在轻微身体损伤后出现的癔症病例。他的工作普及了对癔症的研究,启发了包括约瑟夫·巴宾斯基 (Joseph Babinski)、皮埃尔·让内 (Pierre Janet) 和西格蒙德·弗洛伊德 (Sigmund Freud) 在内的几位研究人员也对其进行了研究。

然而,与沙可不同,这些人将这种疾病视为精神而不是大脑的疾病。弗洛伊德提出,当童年虐待或其他令人不安的事件中被压抑的创伤转化为身体症状时,就会出现这种情况;因此,他称之为转换障碍。这种观点和标签巩固了该疾病从神经病学领域到精神病学领域的转移,并成为 20 世纪大部分时间的教条。也许是巧合的是,随着弗洛伊德在精神病学领域的影响力在几十年中逐渐减弱,转换障碍的病例也随之减少——以至于有些人将其视为维多利亚时代的过时疾病。

一个世纪后,新一代研究人员将注意力转向了这种疾病。对患者的仔细观察表明,尽管在 20 世纪后半叶诊断有所下降,但这些疾病并未消失。新的研究表明,这种疾病同时涵盖了神经病学和精神病学。2013 年,一些医生担心“转换障碍”一词未被患者广泛接受,并且可能不正确地将心理学作为该疾病的唯一驱动因素,因此游说进行更改——导致 FND 被纳入《精神疾病诊断与统计手册》第五版 (DSM-5) 中作为该疾病的替代名称。

明显的迹象

在 2020 年 2 月一个凉爽晴朗的下午,我观看了爱丁堡大学的神经学家乔恩·斯通 (Jon Stone) 在安妮·罗琳再生神经病学诊所 (Anne Rowling Regenerative Neurology Clinic) 为初诊患者咨询,他的团队专门从事 FND 的诊断和治疗。斯通仔细倾听人们描述他们的症状何时、何地以及如何开始。他收集了有关他们病史和个人历史的详细信息,并进行了神经系统检查。然后,像侦探一样,他将这些细节拼凑在一起以做出诊断。

近年来,FND 已从排除性诊断——医生为那些病情无法用其他任何解释来解释的患者保留的标签——转变为在识别出明显的体征和症状后做出的诊断。这些体征和症状与其他神经系统疾病的体征和症状相似,但具有可识别的差异。一个例子是胡佛征 (Hoover’s sign),即当患者的注意力转移到其他地方时,肢体的无力会暂时得到纠正。另一个例子是震颤夹带:当要求患有功能性震颤的患者开始以规则的节律摇动另一只手臂时,受影响的手臂将开始以与另一只手臂相同的节律摇动。这种效果不会发生在患有神经退行性疾病(如帕金森病)的人身上。功能性癫痫发作的明显迹象包括紧闭双眼、呼吸急促和持续数分钟的摇晃——这些特征在癫痫发作期间很少见到。

医生们已经知道这些指标几十年了——例如,胡佛征在 19 世纪就被医生查尔斯·富兰克林·胡佛 (Charles Franklin Hoover) 观察到。斯通解释说,过去,医生会向患者隐瞒这些体征。但他向患者展示这些体征,以帮助他们了解自己疾病的性质,并指出医生们越来越多地采用这种做法。看到这些线索可以帮助一个人理解斯通喜欢描述为大脑中的“软件问题,而不是硬件问题”的疾病。

斯通在 1990 年代初期作为一名初级医生首次接触到这些疾病。他发现自己对它们很着迷;从小口吃意味着他曾经历过无法控制自己的身体。他对 FND 患者(他更喜欢这样称呼这种疾病)的待遇感到不安。医学专业人士的普遍态度是,这些症状不是真实的——至少不像多发性硬化症或中风等疾病中看到的症状那样真实。许多医生担心他们要么无法识别患者疾病的真正原因,要么被假装症状的人愚弄。结果,FND 患者没有得到与所谓器质性神经系统疾病患者相同的同情、关注或护理。

斯通决定深入研究。在爱丁堡大学攻读博士学位期间,他遇到了正在接受精神病医生培训的艾伦·卡森 (Alan Carson),后者也对他的兴趣产生了共鸣。2002 年,两人开始通过跟踪苏格兰四个神经病学中心在 15 个月内的转诊情况来评估问题的规模。他们的检查包括 3700 多名患者,结果显示,1144 名患者(接近三分之一)的神经系统症状被认为部分或完全是医学上无法解释的。在这些患者中,只有 4 人在初次咨询后 18 个月最终被诊断出患有另一种神经系统疾病。这项工作证明了这些疾病的广泛性。

最终,斯通和卡森与美国国家神经疾病和中风研究所 (National Institute of Neurological Disorders and Stroke) 的神经学家马克·哈雷特 (Mark Hallett) 联手,哈雷特也在为推进该领域而努力。除了进行自己的研究外,哈雷特还开始动员一群科学家和医生,他们可以为 FND 的研究做出贡献。这个社群逐渐从一个小型研讨会的几十名与会者发展成为一个成熟的 FND 学会,该学会由哈雷特、卡森和斯通创立,并于 2019 年成立。

错误的预测

在因 FND 住院一年后,麦克尼文被转诊给了一位心理学家。起初,她认为自己不需要去那里——她的症状已经通过物理疗法得到了改善。然而,在几次心理治疗后,麦克尼文有了一个令人震惊的发现:她已经封锁了童年时期某些关键事件的记忆。在那些被遗忘的经历中,有多年遭受一位家庭朋友的身体虐待。

尽管她最初不愿考虑心理因素在她的疾病中的作用,但麦克尼文现在表示,她认为心理因素确实有贡献。“我不认为这仅仅是心理因素造成的,”她告诉我。“但这肯定有很大的影响。”今天研究 FND 的许多人都会同意——但有所保留。与专注于被压抑创伤作用的弗洛伊德不同,研究人员现在认识到,无数因素与这种疾病有关。这些因素包括易感因素,如童年时期的不良经历、既往身体损伤或情绪和焦虑障碍;诱发因素,如身体损伤或压力性生活事件;以及维持因素,如缺乏适当的治疗或患者对病情的回应和信念。思考 FND 的主要框架,即所谓的生物心理社会模型,考虑了所有这些因素。

到目前为止,对于这些影响如何共同作用产生 FND,还没有一个单一的、被广泛接受的解释,但一些科学家认为,这种疾病涉及可以说大脑最基本的功能之一:预测处理。伦敦大学学院的神经科学家卡尔·弗里斯顿 (Karl Friston) 倡导的预测处理假设,大脑通过将来自我们感觉器官的数据与从先前经验构建的内部模型进行比较,不断做出和评估预测。当推断与现实之间出现不匹配时,大脑要么更新其现有模型,要么向下向身体发送命令,使其行为方式与我们的预期相符。例如,如果您想走路,但您的腿没有移动,大脑会产生预测误差,如果您移动这条腿,就可以解决该误差。弗里斯顿和其他人认为,通过这种方式,预测构成了大脑所做的一切的基础,从感知到运动再到决策。

伦敦圣乔治大学医院的神经学家马克·爱德华兹 (Mark Edwards) 及其同事提出,在 FND 中,这种预测机制会出错,因此患者会对自己的身体应该感觉或如何运作产生异常的推断。爱德华兹认为,这种异常的最大驱动因素之一是对自身身体的过度关注。这种高度的注意力可能归因于多种因素,包括现有的身体疾病、情绪和焦虑障碍或童年虐待。当一个人经历诱发事件时——例如,肢体受伤或惊恐发作——这种高度的注意力可能会驱使大脑对身体产生改变的预测。在某些情况下,过去的经历,例如接触家庭疾病,也可能有助于塑造这些预期。

考虑一个跌倒并严重扭伤腿的人,导致该肢体暂时丧失活动能力。在大多数人中,一旦活动能力恢复,大脑对受伤腿部活动能力的预测就会更新。然而,这个人有轻微焦虑的倾向,这放大了他们对身体的潜意识关注程度,并且自从父母突然去世以来一直对健康事件很敏感。这些易感因素放大了与损伤相关的感觉;因此,即使肢体恢复功能,不动腿的内部模型仍然存在,导致功能性瘫痪。(在某些方面,这与经历幻肢综合征的人的情况相反。这些人无法更新当缺失肢体的预期感觉与实际感觉反馈不符时发生的预测误差。)

预测处理在 FND 患者中发生改变的假设现在已在少数实验中得到检验。例如,在 2014 年的一项研究中,爱德华兹和他的团队使用了一项名为力匹配的任务,其中一个机器人设备向下按压手指,并要求人们用自己的手匹配力。健康人倾向于高估自己的手所需的力,因为大脑的预期会“抵消”一部分力(类似的解释适用于为什么你无法挠自己痒痒)。另一方面,FND 患者异常准确,这表明内部预测系统的功能不同。即便如此,还需要更多证据来证明这种机制为这种情况提供了正确且充分的解释。

探索大脑

与沙可一样,当代 FND 研究人员一直在检查患者的大脑,以寻找与该疾病相关的变化。然而,现代科学家不再需要等待尸检才能窥视受试者的头骨。研究人员已经开始使用 fMRI 等技术来揭示,FND 患者的大脑中确实存在差异。“我们开始识别沙可一直在寻找的动态病变,”马萨诸塞州总医院的神经病学-精神病学家大卫·佩雷斯 (David Perez) 说。

通过 fMRI,研究人员已经识别出不同的大脑活动模式,例如在 FND 患者的顶颞交界处(与自主意识相关)与被要求模仿相同症状的人相比。这些发现有助于证实,与人为障碍症(其中一种严重形式被称为孟乔森综合征)等疾病不同,在人为障碍症中,患者故意表现出其他疾病,而 FND 患者的症状是他们无法控制的。

神经影像学的另一项重大发现是,FND 患者在运动控制区域与参与情绪处理的两个大脑网络之间具有增强的连接:显着性网络,负责检测和关注值得关注的信息;以及边缘网络,控制情绪的主要系统之一。例如,在 2010 年的一项研究中,哈雷特的团队报告了杏仁核(边缘系统中的一个关键区域)与辅助运动区(负责准备开始运动)之间联系的增强。其他人,如佩雷斯,已经证明运动区域与显着性网络区域(如脑岛和前扣带回)之间存在过度连接。佩雷斯解释说,这些观察结果表明,至少在部分 FND 患者中,情绪回路可能会劫持运动系统。

佩雷斯的团队还发现,一些风险因素可能与这些回路有关。在 2020 年发表的一项研究中,他的团队报告,运动区域与大脑的边缘和显着性区域的耦合程度与患者在童年时期遭受身体虐待的程度呈正相关。然而,佩雷斯强调,这可能仅与存在创伤的患者亚群有关:在他的研究中,很大一部分患者没有报告任何童年身体虐待。尽管如此,他指出,这些发现指出了创伤等风险因素如何改变 FND 患者的大脑回路。

科学家们还在研究压力等因素如何改变 FND 患者的大脑回路。伯尔尼大学的神经学家塞尔玛·艾贝克 (Selma Aybek) 说,虽然并非所有患者都有创伤或压力的病史,但他们的生物应激反应可能存在差异。她的团队发现,与健康人相比,FND 患者的应激标志物皮质醇和淀粉酶水平更高,并且在参加压力性任务后报告压力更大。基于这些发现,她的团队正在使用神经影像学来检查 FND 患者大脑中与压力相关的区域和与自主意识相关的区域之间是否存在关联。

因此,FND 患者的病理生理学图景正在缓慢浮现。但是,这项工作大部分是在有运动症状的患者中进行的,这意味着感觉症状(如视力改变)尚未得到探索。瓦莱丽·冯 (Valerie Voon) 说,许多这些研究的样本量也很小,因此需要在更大规模的试验中验证结果,她是剑桥大学的神经精神病学家,曾与哈雷特合作开展过多个开创性项目。这些神经影像学发现如何与预测处理模型相吻合仍然是一个悬而未决的问题。佩雷斯指出,到目前为止已识别出的许多区域可能是产生改变的预测的回路。

更光明的未来

在苏格兰完成师范学院二年级后的夏天,一位名叫雷切尔·特鲁普 (Rachael Troup) 的 19 岁女性因看似中风而被紧急送往医院。然而,脑部扫描显示她没有中风,其他神经系统疾病的检查结果也显示正常。最终,特鲁普被诊断出患有 FND。但是当她开始治疗时,这非常痛苦。她的医生和理疗师似乎都不太了解如何治疗她的病情,他们让她做的运动弊大于利。“我一直很痛苦,”她说。

几个月后,特鲁普决定停止物理治疗。当时,她身体的整个右侧几乎丧失功能,并且她正在使用轮椅出行。然而,在因类似中风的发作多次入院后,特鲁普遇到了斯通的团队,并获得了针对 FND 量身定制的护理。它包括一种物理治疗形式,该形式采用诸如分散注意力等技术,以将注意力从受影响的肢体上转移开,同时进行运动以帮助恢复正常控制。

对于 FND 患者,将注意力从受影响的肢体上转移开通常是物理治疗的关键部分,因为正如爱德华兹的预测处理模型所表明的那样,注意力对于症状的产生至关重要。当注意力转移到其他地方时,大脑关于运动的异常预期就无法站稳脚跟。斯通和他的同事正在参与一项正在进行的英国范围内的随机对照临床试验,该试验正在测试这种针对功能性运动障碍(影响运动的 FND 的一个子集)的专门物理治疗。除了重新训练运动外,治疗还包括教育患者了解此类症状可能如何产生以及可能导致症状的身体和心理因素。

为了扩大 FND 干预措施的工具包,研究人员还在测试其他替代方案。另一项涉及 300 多名患者的大型临床试验评估了认知行为疗法 (CBT) 的疗效——一种以目标为导向的干预措施,侧重于改变破坏性思维或行为模式——用于治疗功能性癫痫发作。2021 年 6 月发表在《柳叶刀精神病学》杂志上的研究结果表明,CBT 可能不会降低所有患者的癫痫发作频率。

在伦敦国王学院,神经精神病学家蒂姆·尼科尔森 (Tim Nicholson) 和他的团队正在检查一种称为经颅磁刺激 (TMS) 的非侵入性大脑兴奋方法,作为 FND 的潜在干预措施。他的团队完成了一项可行性研究,结果很有希望,足以让他们启动一项更大规模的试点临床试验。关于 TMS 可能起作用的原因,存在相互竞争的解释。它会诱发短暂的肌肉抽搐,这可能会重新启动运动的再学习;刺激 FND 中改变的大脑区域可能有助于恢复功能,或者它可能具有安慰剂效应。拉法弗与西北大学的同事合作,研究了冥想和正念练习的用途,她说,患者轶事般地报告说,这有助于维持治疗效果。

佩雷斯说,认知行为疗法 (CBT) 等心理治疗目前仍然是 FND 患者的一线干预措施。然而,迫切需要一系列有效的治疗方法:预后仍然很差。FND 患者完全恢复功能仍然相对罕见,并且经常复发。根据 2014 年对 24 项研究进行的荟萃分析,平均而言,40% 的患者报告在初次诊断七年后症状相似或恶化。最重要的是,患者仍然面临高度的污名化,并且难以获得治疗,拉法弗说。“我仍然认为我们还有很长的路要走。”

幸运的是,情况正在发生变化。随着研究人员在过去十年中对 FND 的兴趣激增,世界各地的 FND 诊所数量也随之增加。患者也在发声。例如,国际慈善机构 FND Hope 于 2012 年成立,旨在提高人们的认识并赋予患者权力。

尽管如此,争论仍然存在——并反映在关于该疾病名称的持续争论中。例如,心理因素在多少比例的患者中存在?症状主要是通过应激源的转换产生的,还是也需要其他解释?一项荟萃分析发现,不同研究中 FND 患者应激源的报告在 23% 到 86% 之间不等。布朗大学的神经病学-精神病学家小 W·柯特·拉弗朗斯 (W. Curt LaFrance, Jr.) 说,识别此类应激源比一些医生可以投入到个别患者身上的时间要多——这可能是造成如此巨大差异的原因。在他的诊所和科学文献中,他一直看到心理应激源转化为身体症状的证据,因此,他支持使用“转换障碍”一词。部分反映了这些观点,当 FND 被添加到 DSM-5 中时,旧名称仍然保留,但诊断需要识别心理因素的要求被取消了。这种删除仍然存在争议。

然而,有一点是明确的:由于该疾病位于神经病学和精神病学的交叉路口,因此来自这两个领域的见解对于解决这个难题都是必要的。心理疾病和身体疾病之间界限的模糊化是一种日益增长的趋势。例如,科学家现在了解到,压力——一种心理因素——可能会使人更容易患上阿尔茨海默病,而炎症——一种身体因素——可能会引发抑郁症。此外,癫痫和中风等传统神经系统疾病通常与情绪和行为障碍有关。“大脑不会分为神经病学和精神病学,”佩雷斯说。“我们需要一种新的大脑和精神科学,真正概括大脑健康等于心理健康和身体健康。”

在过去的几年里,麦克尼文因 FND 而经常使用轮椅。但在物理治疗和心理治疗的帮助下,她已经开始康复。她的症状并没有消失——她仍然感到腿部麻木、视力改变和疼痛——而且有些日子比其他日子更糟糕。“我总是感觉自己像在与身体作斗争,”麦克尼文说。但她希望能够完全康复。“你必须保持积极的态度,才能坚持不懈地战斗下去。对于这种情况,总是有希望你能康复的。”