编者按(2023年3月21日):危险真菌耳念珠菌正在医院和其他医疗机构中迅速传播,美国疾病控制与预防中心周一发出警告。我们2021年6月的专题报道在此重新发布,解释了耳念珠菌为何如此致命以及哪些人风险最高。它还描述了为什么这种病原体和其他致命真菌正在世界各地传播。

2020年6月的第四周,正值美国第二波新冠疫情高峰期。确诊病例已超过240万;新型冠状病毒造成的死亡人数逼近12.5万。在亚特兰大的家中办公室里,汤姆·奇勒从电子邮件中抬起头,用手揉搓着脸和光头。

奇勒是一位医生和流行病学家,在正常情况下,他是美国疾病控制与预防中心的分支主管,负责监测来自霉菌和酵母等真菌的健康威胁。自从美国开始意识到新病毒的威胁规模,纽约市进入封锁状态,疾控中心告知其数千名员工几乎全部居家办公后,他就在三月份将这一专业搁置一旁。从那时起,奇勒就参与了公共卫生机构针对新冠疫情的令人沮丧且受挫的努力。他的员工一直在与州卫生部门合作,密切关注病例和死亡报告,以及各辖区需要采取哪些措施来保持安全。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关塑造我们当今世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

奇勒摆脱疲惫,再次专注于收件箱。其中埋藏着一份由他的一名员工转发的公告,让他坐直了身子,咬紧了牙关。洛杉矶附近正在应对大量新冠患者的医院报告了一个新问题:他们的一些患者出现了额外的感染,感染了一种名为耳念珠菌的真菌。州政府已发出高度警报。

奇勒非常了解耳念珠菌——可能比美国任何人都了解。大约四年前,他和疾控中心向医院发出紧急公告,告诉他们要警惕。这种真菌尚未在美国出现,但奇勒一直在与其他国家的同行聊天,并听说过当这种微生物侵入他们的医疗保健系统时会发生什么。它对大多数可用于对抗它的少数药物具有耐药性。它在冰冷的坚硬表面上茁壮成长,对清洁化学品嗤之以鼻;一些它入侵的医院不得不拆除设备和墙壁来消灭它。它引起了快速蔓延的疫情,并导致高达三分之二的感染者死亡。

在该警告发布后不久,耳念珠菌确实进入了美国。在2016年底之前,有14人感染了它,其中4人死亡。从那时起,疾控中心一直在追踪它的动向,将其列为少数几种医生和卫生部门必须向该机构报告的危险疾病之一。到2020年底,美国23个州已报告了超过1,500例病例。然后新冠疫情来袭,导致人们死亡,医院不堪重负,并将所有公共卫生工作从其他流氓生物转移到这种新病毒上。

但从疫情一开始,奇勒就对它可能与真菌感染交叉感到不安。中国科学家在国际期刊上发表的首批新冠病例报告描述了病情危重并被送入重症监护室的患者:药物麻痹、连接呼吸机、插入静脉输液管、加载抑制感染和炎症的药物。这些紧急干预措施可能会让他们免受病毒侵害——但免疫抑制药物会削弱他们天生的防御能力,广谱抗生素会杀死有益细菌,而这些细菌可以抑制入侵的微生物。患者将极易受到可能潜伏在附近的任何其他病原体的侵害。

奇勒和他的同事开始悄悄地联系美国和欧洲的同事,询问是否有任何警告信号表明新冠疫情正在为致命真菌提供立足之地。来自印度、意大利、哥伦比亚、德国、奥地利、比利时、爱尔兰、荷兰和法国的感染报告陆续传来。现在,同样的致命真菌也在美国患者身上浮出水面:第二次疫情的最初迹象,叠加在病毒大流行之上。而且不仅仅是耳念珠菌。另一种致命真菌,名为曲霉菌,也开始造成损害。

“这种情况将无处不在,”奇勒说。“我们认为我们无法控制住它。”

如果我们想到真菌,很可能将它们视为轻微的滋扰:奶酪上的霉菌、推到壁橱后面的鞋子上的霉斑、大雨过后花园里冒出的蘑菇。我们注意到它们,然后刮掉或掸掉它们,从未意识到我们正在接触编织地球的脆弱网络边缘。真菌构成了它们自己的生物界,约有六百万种不同的物种,从常见的伙伴(如烘焙酵母)到野生的外来物种。它们与其他界别有复杂的不同之处。与动物不同,它们有细胞壁;与植物不同,它们不能自己制造食物;与细菌不同,它们将DNA保存在细胞核内,并在细胞中填充细胞器——这些特征使它们在细胞水平上与我们惊人地相似。* 真菌分解岩石,滋养植物,播撒云朵,覆盖我们的皮肤,填充我们的肠道,这是一个主要隐藏且未被记录的世界,与我们并肩生活,并在我们体内。

2018年9月,加利福尼亚州帕特森的托伦斯·欧文感觉自己感冒了。七个月后,他失去了75%的肺活量。欧文患上了球孢子菌病,一种真菌感染,他的生命被一种实验性药物所挽救。图片来源:蒂莫西·阿奇博尔德

这种共生关系现在正在失去平衡。真菌正在超越它们长期居住的气候带,适应曾经不利于生存的环境,学习新的行为,使它们能够在新的方式中在物种之间跳跃。在执行这些操作的同时,它们正在成为更成功的病原体,以它们以前无法达到的方式和数量威胁着人类健康。

识别严重真菌感染的监测工作并不完善,因此任何数字都可能被低估。但一项广为流传的估计表明,全球可能有3亿人感染真菌疾病,每年有160万人死亡——超过疟疾,与肺结核一样多。仅在美国,疾控中心估计每年有超过75,000人因真菌感染住院,另有890万人寻求门诊就诊,每年花费约72亿美元。

对于医生和流行病学家来说,这令人惊讶和不安。长期以来的医学理论认为,我们受到真菌的保护,不仅是因为有多层免疫防御,还因为我们是哺乳动物,核心体温高于真菌偏好的温度。我们身体较凉爽的外部表面有遭受轻微侵袭的风险——想想香港脚、酵母菌感染、癣——但在免疫系统健康的人群中,侵袭性感染非常罕见。

这可能让我们过于自信。“我们有一个巨大的盲点,”约翰霍普金斯大学彭博公共卫生学院的医生和分子微生物学家阿图罗·卡萨德瓦尔说。“走到街上,问人们他们害怕什么,他们会告诉你他们害怕细菌,他们害怕病毒,但他们不害怕死于真菌。”

具有讽刺意味的是,正是我们的成功使我们变得脆弱。真菌会利用受损的免疫系统,但在20世纪中期之前,免疫力受损的人活不了多久。从那时起,医学在维持这些人的生命方面变得非常出色,即使他们的免疫系统因疾病或癌症治疗或年龄而受损。它还开发了一系列有意抑制免疫力的疗法,以保持移植受者的健康并治疗自身免疫性疾病,如狼疮和类风湿性关节炎。因此,现在有大量的人特别容易感染真菌。(正是真菌感染,即卡氏肺孢子虫肺炎,在今年6月40年前提醒医生注意首例已知的HIV病例。)

并非我们所有的脆弱性都是医学如此成功地延续生命的过错。其他人类行为也打开了真菌世界与我们自身之间更多的门。我们清理土地用于耕种和定居,并扰乱了真菌及其宿主之间原有的稳定平衡。我们在世界各地运输货物和动物,真菌搭乘顺风车。我们用杀菌剂浸泡农作物,并增强附近生物的抗药性。我们采取行动使气候变暖,真菌适应环境,缩小了它们偏好的温度与长期以来保护我们的温度之间的差距。

但真菌并非从某个外来的地方横冲直撞地闯入我们的地盘。它们一直与我们同在,编织在我们的生活和环境,甚至我们的身体中:地球上的每个人每天至少吸入1000个真菌孢子。不可能将自己与真菌界隔绝开来。但科学家们正在紧急努力了解我们拆除抵抗微生物防御的无数方式,以找出重建它们的更好方法。

令人费解的是,我们人类对真菌感到如此安全,尽管我们几个世纪以来就知道我们的庄稼可能会遭受它们的袭击。在19世纪40年代,一种类似真菌的生物,晚疫病菌,摧毁了爱尔兰的马铃薯作物;超过一百万人,占人口的八分之一,死于饥饿。(这种微生物以前被认为是真菌,现在被归类为高度相似的生物,即水霉菌。)在19世纪70年代,咖啡叶锈病,半尾孢锈菌,消灭了南亚所有的咖啡树,彻底重塑了印度和斯里兰卡的殖民地农业,并将咖啡生产转移到中美洲和南美洲。真菌是20世纪20年代数十亿棵美国栗树从美国阿巴拉契亚森林中消失以及20世纪40年代数百万棵垂死的荷兰榆树从美国城市中被砍伐的原因。它们每年摧毁世界上五分之一的粮食作物。

然而多年来,医学界只关注真菌对植物界造成的破坏,从未考虑过人类或其他动物可能同样处于危险之中。“植物病理学家和农民非常重视真菌,并且一直如此,农业综合企业也是如此,”伦敦帝国学院的流行病学教授马修·C·费舍尔说,他的工作重点是识别新出现的真菌威胁。“但从野生动物疾病和人类疾病的角度来看,它们被严重忽视了。”

因此,当里约热内卢的流浪猫开始生病时,起初没有人想到要问为什么。流浪猫的生活本来就很艰苦,它们四处觅食、打架并生下无数窝小猫。但在1998年夏天,数十只甚至数百只邻里猫开始出现可怕的伤口:爪子和耳朵上流着脓的溃疡,眼睛肿胀混浊,脸上长出看似肿瘤的东西。里约热内卢的猫与人类混杂生活:孩子们和它们玩耍,尤其是在贫困社区,妇女鼓励它们留在房屋附近,对付老鼠和老鼠。不久之后,一些孩子和母亲也开始生病。圆形、边缘结痂的伤口在他们的手上裂开,坚硬的红色肿块沿着他们的手臂蔓延,仿佛沿着一条轨迹。

2001年,里约热内卢奥斯瓦尔多·克鲁兹基金会(一家医院和研究所)的研究人员意识到,他们在三年内治疗了178人,主要是母亲和祖母,患有类似的肿块和渗液性病变。几乎所有人都每天与猫接触。通过分析感染情况和附近兽医诊所治疗的猫的感染情况,他们发现了一种名为孢子丝菌的真菌。

孢子丝菌属的各种物种生活在土壤和植物上。通过割伤或抓伤进入人体后,这种真菌会转变成类似于酵母菌的出芽形式。过去,酵母菌形式不具有传染性,但在这次流行病中,它具有传染性。这就是猫咪互相传染和传染给照顾者的方式:它们伤口和唾液中的酵母菌在猫咪打架、推挤或打喷嚏时从一只猫传播到另一只猫。猫咪通过爪子、牙齿和爱抚将它传播给人类。感染从皮肤向上蔓延到淋巴结和血液,再到眼睛和内脏器官。在巴西医生收集的病例报告中,有真菌囊肿在人们大脑中生长的记录。

具有这种技能的真菌被宣布为一个新物种,巴西孢子丝菌。到2004年,克鲁兹基金会已治疗了759名患有该疾病的人;到2011年,这一数字上升到4100人。到去年,巴西已有超过12,000人被诊断出患有该疾病,蔓延范围超过2,500英里。它已蔓延到巴拉圭、阿根廷、玻利维亚、哥伦比亚和巴拿马。

“这种流行病不会停止,”库里蒂巴巴拉那联邦大学的医生兼副教授弗拉维奥·奎罗斯-特莱斯说,他于2011年看到了他的首例病例。“它正在蔓延。”

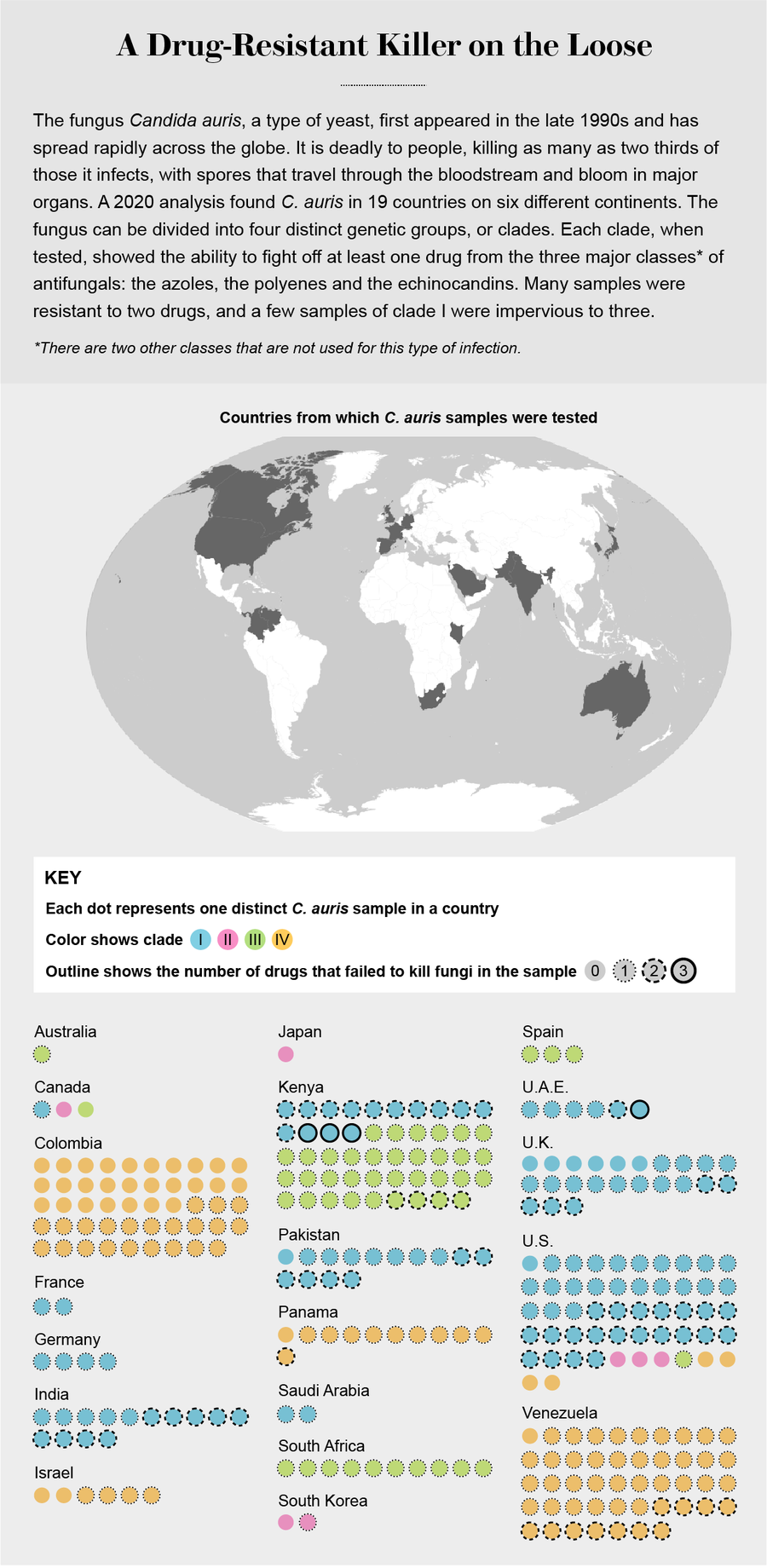

图片来源:阿曼达·蒙塔内斯;来源:“使用种群基因组分析追踪耳念珠菌的进化历史和全球扩张”,作者:南希·A·周等人,《美国微生物学会杂志》,第11卷;2020年4月28日

这是一个谜:流浪猫会四处游荡,但它们不会迁徙数千英里。在疾控中心,奇勒和他的同事怀疑可能有一个答案。在巴西和阿根廷,孢子丝菌病也已在老鼠和猫身上发现。受感染的啮齿动物可能会搭乘进入集装箱运输的货物。每天都有数百万个这样的集装箱在停靠在美国港口的船只上卸货。这种真菌可能正在来到美国。一只逃离集装箱的病鼠可能会在港口周围的城市中传播感染。

“在人口稠密的中心,有很多流浪猫,你可能会看到流浪街头的病猫数量急剧增加,”疾控中心的兽医约翰·罗索说,他可能是第一个注意到孢子丝菌对美国可能造成的威胁的人。“而且考虑到我们美国人无法避免帮助流浪动物,我想我们会看到很多人被传染。”

对于像奇勒这样的真菌学家来说,这种传播是一种警告:真菌界正在移动,逼近边界,在寻找新宿主的过程中寻求任何可能的优势。也许,我们正在帮助它们。“真菌是活的;它们会适应,”他说。在它们数百万个物种中,“我们已知的只有大约300种会引起人类疾病——到目前为止。对于已经存在了十亿年的事物来说,这有很多新颖性和差异性的潜力。”

托伦斯·欧文在开始遭受真菌困扰时才44岁。他是一个身材高大、身体健康的男人,高中和大学时都是运动员,他住在加利福尼亚州帕特森,这是一个位于中央山谷的安静小镇,紧邻美国5号公路。大约两年多前,欧文在新开发的住宅区买了一栋房子,与妻子朗达和他们的两个女儿搬了进去。他是一家零售商Crate & Barrel的仓库经理,也是当地青少年橄榄球比赛的播音员。

2018年9月,欧文开始感觉自己感冒了,而且一直好不了。他给自己服用了泰诺感冒药,但随着时间的推移,他感到虚弱和呼吸急促。十月份的一天,他倒下了,跪倒在卧室里。他的女儿发现了他的情况。他的妻子坚持要他们去急诊室。

医生认为他患有肺炎。他们给他开了抗生素,让他回家,并指示他使用非处方药。他变得越来越虚弱,无法进食。他去看其他医生,病情稳步恶化,忍受着呼吸急促、盗汗和体重减轻,类似于癌症患者。他的体重从280磅降到了150磅。最终,一项测试找到了答案:一种名为球孢子菌病的真菌感染,通常被称为谷热。“在我得病之前,我从未听说过它,”他说。

但其他人听说过。欧文被转诊到距他家100英里的加利福尼亚大学戴维斯分校,该校设立了一个谷热中心。这种疾病主要发生在加利福尼亚州和亚利桑那州、内华达州南部尖端、新墨西哥州和德克萨斯州最西部。其背后的微生物,粗球孢子菌和波萨达斯球孢子菌,每年在该地区感染约15万人——而在该地区之外,这种感染几乎无人知晓。“它不是一种全国性的病原体——你在人口稠密的纽约、波士顿或华盛顿特区不会感染它,”戴维斯中心联合主任兼开始负责欧文护理的医生乔治·R·汤普森说。“因此,即使是医生也认为它是一种奇异的疾病。但在这种疾病流行的地区,它非常常见。”

与孢子丝菌类似,球孢子菌也有两种形式,从土壤中存在的一种线状、脆弱的形式开始,当土壤受到扰动时会分解。其轻质成分可以在风中吹拂数百英里。在他在中央山谷的生活中,欧文在某个地方吸入了一剂。真菌在他的体内转变成充满孢子的球体,这些球体通过他的血液迁移,渗透到他的头骨和脊柱。为了保护他,他的身体产生了疤痕组织,使他的肺部僵硬并堵塞。当他接受汤普森的护理时,距离他第一次倒下已经七个月了,他的呼吸量只有肺活量的25%。尽管这危及生命,但欧文仍然是幸运的:在大约100例病例中,有1例真菌会在器官和大脑周围的膜中生长出危及生命的肿块。

欧文已经接受了所有批准的治疗方法。只有五类抗真菌药物,与对抗细菌的20多类抗生素相比,数量很少。抗真菌药物之所以如此之少,部分原因是它们难以设计:由于真菌和人类在细胞水平上相似,因此很难制造出一种既能杀死它们又不会杀死我们的药物。

设计抗真菌药物是如此具有挑战性,以至于大约每20年才有一种新型抗真菌药物上市:多烯类药物,包括两性霉素B,在20世纪50年代;唑类药物在20世纪80年代;以及棘白菌素类药物,这是最新的疗法,始于2001年。(还有特比萘芬,主要用于外部感染,以及氟胞嘧啶,主要与其他药物联合使用。)

对于欧文来说,没有什么药物效果足够好。“我瘦得像个骷髅,”他回忆说。“我爸爸来看我,坐在那里眼泪汪汪。我的孩子们不想见到我。”

在最后的努力中,戴维斯团队为欧文弄到了一种名为奥洛罗芬的新药。它在英国生产,尚未上市,但一项临床试验向所有其他药物都失败的患者开放。欧文符合条件。几乎在他收到药物后,他就开始好转。他的脸颊丰满了起来。他用助行器支撑着自己站了起来。几周后,他回家了。

现在谷热的发病率是20年前的八倍。这一时期恰逢更多人迁往西南部和西海岸——更多的房屋建设,更多的土壤翻动——以及与气候变化相关的炎热干燥天气的增加。“粗球孢子菌在潮湿的土壤中非常快乐;它不形成孢子,因此不具有特别的传染性,”汤普森说。“在干旱时期,孢子就会形成。而在过去十年中,我们经历了非常严重的干旱。”

由于谷热一直是一种沙漠疾病,科学家们认为真菌威胁将停留在这些地区。但这种情况正在改变。2010年,华盛顿州东部,即北部900英里的地方,有三人患上谷热:一名12岁的孩子在峡谷中玩耍时吸入了孢子,一名15岁的孩子从全地形车上摔下来,通过伤口感染了谷热,以及一名58岁的建筑工人,他的感染扩散到了大脑。两年前发表的研究表明,此类病例可能会变得司空见惯。洛斯阿拉莫斯国家实验室的地球系统科学家摩根·戈里斯使用气候变暖情景来预测到本世纪末美国有多少地区可能成为粗球孢子菌的适宜生存地。在气温升幅最高的情景中,适宜谷热的条件——年平均气温为10.7摄氏度(51华氏度),年平均降雨量少于600毫米(23.6英寸)——延伸到加拿大边境,并覆盖了美国西部的大部分地区。

欧文已经花了将近两年的时间康复;他仍然每天服用六片奥洛罗芬,并预计会无限期地服用下去。他的体重和力量都恢复了,但他的肺部仍然受损,他不得不申请伤残补助。“我正在学习与此共处,”他说。“我将在余生中与它作斗争。”

.jpg?w=900)

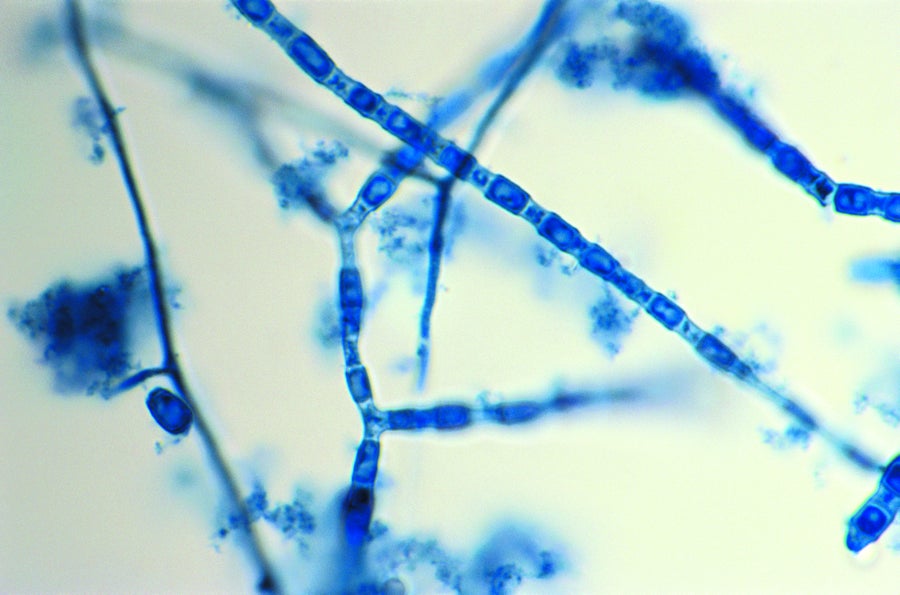

致命的真菌双重威胁正在感染更多人。粗球孢子菌引起谷热,其范围正在超出最初发现它的西南部地区(上图)。烟曲霉出现在许多环境中,可能对患有流感或新冠肺炎的人致命(下图)。图片来源:科学来源

孢子丝菌找到了一种新的传播方式。谷热扩大到了新的范围。耳念珠菌这种利用新冠疫情的真菌也玩弄了类似的伎俩,利用了疫情混乱打开的生态位。

这种真菌本身就是一个不良分子。它的行为方式与其他致病性酵母菌不同,后者通常安静地生活在人的肠道中,并在人的免疫系统失衡时涌入血液或粘膜。在本世纪的第一个十年中的某个时候,耳念珠菌获得了直接在人与人之间传播的能力。它学会了在金属、塑料以及织物和纸张的粗糙表面上生存。当第一波新冠疫情导致一次性口罩和防护服短缺时,它迫使医护人员重复使用他们通常在患者之间丢弃的装备,以防止传播感染。而耳念珠菌已经做好了准备。

在新德里,医生兼微生物学家阿努拉达·乔杜里阅读了早期的病例报告,并感到不安,因为新冠似乎是一种炎症性疾病,而且也是一种呼吸道疾病。对炎症的常规医疗反应是使用类固醇来抑制患者的免疫反应。她意识到,这将使患者容易受到真菌的侵袭。致命且持久的耳念珠菌已在除南极洲以外的每个大陆的40个国家的医院中被发现。如果医护人员在不知不觉中通过重复使用的衣服将这种生物带入他们的医院,将会爆发一场大火。

“我想,‘哦,天哪,重症监护病房将被患者挤满,感染控制政策将受到损害,’”她最近说。“在任何已经存在耳念珠菌的重症监护病房中,它都将造成严重破坏。”

乔杜里在大流行早期在一家医学杂志上向其他医生发布了警告。几个月后,她写了一份更新报告:新德里一家拥有65张床位的重症监护病房已被耳念珠菌入侵,三分之二在因新冠入院后感染该酵母菌的患者死亡。在美国,奇勒收到的公告标记了洛杉矶和附近奥兰治县的医院和长期护理机构的数百例病例,佛罗里达州一家医院透露,它收容了35例病例。疾控中心认为,在少数病例出现的地方,还有更多病例——但常规检测,他们了解这种生物隐秘传播的关键途径,已经在照顾大流行病患者的过度劳累下被放弃。

尽管情况已经很糟糕,但熟悉真菌的医生正在关注更大的威胁:新冠肺炎可能为另一种真菌提供的优势的扩大。

在自然界中,烟曲霉充当清洁队。它促进植被腐烂,防止世界被枯死的植物和秋叶淹没。然而在医学上,曲霉菌被称为机会性感染的病因,当受损的人体免疫系统无法清除其孢子时,就会产生机会性感染。在已经患病的人群中,侵袭性曲霉菌病的死亡率徘徊在100%左右。

在2009年H1N1禽流感大流行期间,曲霉菌开始寻找新的受害者,即唯一的潜在疾病是流感的健康人。在荷兰的医院里,一批流感患者到来时无法呼吸并陷入休克。几天之内,他们就去世了。到2018年,医生们称之为侵袭性肺曲霉菌病的疾病发生在三分之一的危重流感患者身上,并导致高达三分之二的患者死亡。

然后冠状病毒来了。它像流感一样清除了肺部内表面。连接全球传染病医生和真菌学家的预警网络亮起了关于曲霉菌侵袭新冠肺炎患者的警报:在中国、法国、比利时、德国、荷兰、奥地利、爱尔兰、意大利和伊朗。与具有挑战性的并发症耳念珠菌相比,曲霉菌更糟糕。耳念珠菌潜伏在医院中。患者接触曲霉菌的地方,嗯,无处不在。无法从环境中消除孢子,也无法阻止人们吸入它们。

在巴尔的摩,医生基伦·马尔敏锐地意识到了这种危险。马尔是约翰霍普金斯医疗中心医学和肿瘤学教授,并指导该中心关于移植和肿瘤感染性疾病的部门。在接受新器官或骨髓移植的人群中发生的感染是她熟悉的领域。当新冠疫情来袭时,她担心曲霉菌会激增——而且美国医院没有意识到这种威胁,会错过它。约翰霍普金斯大学开始使用欧洲使用的分子诊断测试对重症监护病房的新冠患者进行检测,试图及时发现感染并尝试治疗。在约翰霍普金斯系统运营的五家医院中,它发现十分之一的重症新冠患者正在发展为曲霉菌病。

一些患者死亡,其中包括一名曲霉菌病扩散到大脑的患者。马尔担心,在全国各地还有许多像这位患者一样的人,他们的疾病没有及时被发现。“这很糟糕,”马尔在今年春天说。“目前,在新冠肺炎中,曲霉菌比耳念珠菌更重要。毫无疑问。”

对抗致病真菌的挑战不仅在于它们具有毒性和隐秘性,尽管这些特性可能很糟糕。还在于真菌非常擅长保护自己免受我们用来杀死它们的药物的侵害。

这与抗生素耐药性的故事类似。制药商玩着跳蛙游戏,试图赶在细菌用来保护自己免受药物侵害的进化策略之前。对于真菌来说,情况相同,但更糟。真菌病原体对抗真菌药物产生耐药性——但最初的药物就更少,因为这种威胁是相对较晚才被认识到的。

“在2000年代初期,当我从学术界转向工业界时,抗真菌药物的研发管线为零,”医生兼抗生素开发长期倡导者约翰·H·雷克斯说。雷克斯是F2G的首席医疗官,该公司生产了托伦斯·欧文服用的尚未批准的药物。“在世界任何地方,都没有处于临床甚至临床前开发阶段的抗真菌药物。”

情况已不再如此,但研究进展缓慢;与抗生素一样,将新药推向市场的经济回报是不确定的。但开发新药至关重要,因为患者可能需要服用数月,有时甚至数年,而且许多现有的抗真菌药物对我们有毒。(两性霉素 B 因其令人痛苦的副作用而被称为“摇晃和烘烤”。)Amplyx Pharmaceuticals 总裁兼首席执行官 Ciara Kennedy 说:“作为一名医生,您正在做出选择,以肾脏为代价来处理真菌感染。”该公司正在开发一种新型抗真菌药物。“或者,如果我不处理真菌感染,我知道病人会死。”

开发新药也至关重要,因为现有药物正在失效。Irvin 最终参加了 olorofim 试验,因为他的 Valley fever 对任何可用药物都没有反应。耳念珠菌已经对所有三大类抗真菌药物产生了耐药性。曲霉菌一直在积累对唑类抗真菌药物的耐药性,唑类药物是治疗曲霉菌最有效的药物,因为它持续暴露于唑类药物中。唑类药物在世界各地广泛使用——不仅在农业中用于控制作物病害,还在油漆、塑料和建筑材料中使用。在这场跳蛙游戏中,真菌已经领先一步。

对抗真菌肆虐的最佳方法不是治疗而是预防:不是药物而是疫苗。目前,没有任何真菌疾病疫苗问世。但是,长期使用有毒药物治疗患者的困难,加上惊人的病例数量,使得寻找疫苗变得迫在眉睫。而且,有史以来第一次,疫苗可能指日可待,即使尚未实现。

当美国人口的 10% 居住在流行地区时,Valley fever 的发病率之所以没有更糟,是因为感染会赋予终身免疫力。这表明疫苗可能是可行的——自 20 世纪 40 年代以来,研究人员一直在努力尝试。一种使用体内粗球孢子菌(充满孢子的真菌球体)的灭活版本的原型疫苗在小鼠身上效果极佳。但它在 20 世纪 80 年代的人体临床试验中惨败。

约翰·加尔吉亚尼(John Galgiani)说:“我们是在捉襟见肘的情况下做的,每个人都希望它能成功。”他现在是亚利桑那大学医学院 Valley Fever 卓越中心的教授兼主任,也是 40 年前那项研究的参与者。“即使有[不良]反应,研究持续了三年,我们仍然保留了 95% 的登记人员。”

狗狗也参与其中。它们的鼻子总是贴着泥土,这使它们比人类更容易感染 Valley fever。在亚利桑那州的几个县,每年有近 10% 的狗狗患上这种疾病,而且它们比人类更有可能发展成严重的阻塞肺部的类型。它们遭受着巨大的痛苦,治疗过程漫长而昂贵。但是,狗狗的脆弱性——加上联邦机构批准动物药物的标准低于人类药物的标准——使它们成为测试潜在疫苗的模型系统。而且,主人对动物的热爱以及他们在力所能及的情况下掏空钱包的意愿,可能会首次将可能性变为现实。

由于数百名狗主人的捐款,加上美国国立卫生研究院的资助以及加利福尼亚州公司 Anivive Lifesciences 的商业援助,加尔吉亚尼和他的亚利桑那州团队现在正在研发一种新的疫苗配方。测试尚未完成,但最早可能在明年上市,用于狗狗。“我认为这是真菌疫苗的概念验证——在狗狗身上使用,看到它是安全的,”亚利桑那州中心的兽医和研究科学家 Lisa Shubitz 说。“我真的相信这是通往人类疫苗的道路。”

这种注射剂不依赖于灭活的 Valley fever 真菌。相反,它使用了一种活体真菌,从中删除了一个对其繁殖周期至关重要的基因 CPS1。这种缺失意味着真菌无法传播。这个基因最初是由一个植物病理学家团队发现的,后来由亚利桑那大学的 Marc Orbach 在粗球孢子菌中鉴定出来,他研究宿主与病原体的相互作用。在创造了一种去除该基因的突变粗球孢子菌后,他和加尔吉亚尼用实验方法感染了专门培育出来对真菌极其敏感的实验室小鼠。这种微生物引发了强烈的免疫反应,激活了 1 型辅助性 T 细胞,从而建立了持久的免疫力。小鼠存活了六个月,没有出现任何 Valley fever 症状,即使研究小组试图用未改变的粗球孢子菌感染它们。当研究人员在半年期结束时对小鼠进行尸检时,科学家们发现它们的肺部几乎没有真菌生长。这种对感染的长期保护使基因缺失真菌成为自加尔吉亚尼在 20 世纪 80 年代的工作以来最有希望的疫苗基础。但是,将为狗狗开发的疫苗转变为可用于人类的疫苗并非易事。

犬类配方归美国农业部管辖,但人类版本的批准将由美国食品药品监督管理局 (FDA) 监督。这将需要临床试验,这可能会持续数年,并涉及数千人,而不是用于验证狗狗配方的小动物数量。与 20 世纪 80 年代的原型不同,新疫苗涉及一种活的生物体。由于从未有真菌疫苗获得批准,因此开发人员或监管机构没有预先建立的评估途径可循。“我们将一边飞行飞机,一边建造飞机,”加尔吉亚尼说。

他估计,为人类研制 Valley fever 疫苗可能需要五到七年时间,耗资约 1.5 亿美元,这是一项针对不确定的盈利前景进行的投资。但一种成功的化合物可能具有广泛的用途,可以保护西南部地区的永久居民以及在流行地区的 120 个基地和其他设施中的军事人员,以及每年冬天来访的数十万“候鸟”移民。(三年前,美国疾病控制与预防中心 (CDC) 在流行区以外的 14 个州发现了 Valley fever 病例。大多数是西南地区的冬季居民,他们在回家后被诊断出来。)据估计,疫苗每年可能节省高达 15 亿美元的医疗保健费用。

加尔吉亚尼说:“10 年前,我看不出我们有可能研制出疫苗。”“但我认为现在有可能了。”

如果一种真菌疫苗研制成功,它将为另一种疫苗铺平道路。如果免疫接种在科学上、作为监管目标以及作为人们愿意接受的疫苗获得成功,我们将不再需要时刻警惕真菌王国。我们可以安全、自信地与它共存,而不用担心它可能造成的破坏。

但这还需要数年时间,而真菌现在正在行动:改变它们的习性,改变它们的模式,利用 COVID 等紧急情况来寻找新的受害者。在 CDC,Chiller 感到担忧。

Chiller 说:“在过去的五年里,我们真的感觉像是在觉醒到一个全新的现象,一个我们不习惯的真菌世界。”“我们如何才能掌握它?我们如何反思自己,寻找可能到来的东西?我们研究这些突发事件不是为了学术练习,而是因为它们向我们展示了可能发生的事情。我们需要为更多的意外做好准备。”

*编者注(2021 年 6 月 9 日):发布后修改了这句话,以纠正对真菌细胞与动物细胞有何不同的描述。