当她第一次开始研究那些曾让她国家陷入恐慌的人时,纳塔利娅·特鲁希略做好了面对怪物的准备。

她将采访那些曾参与哥伦比亚 50 多年血腥冲突的前战斗人员。游击叛乱分子、政府、准军事团体和毒贩之间复杂的权力斗争导致数十万人丧生,数百万人流离失所。特鲁希略的四个家庭成员被绑架,暴力迫使她的父亲离开了农田。她的一些同事经历过更糟糕的事情。

特鲁希略现在是麦德林安蒂奥基亚大学的神经科学家,她有兴趣通过研究那些放下武器并试图重新进入平民社会的人,来研究暴力的心理根源。她的机会出现在 2010 年,当时政府的重返社会计划在麦德林的植物园聚集了数百名前战斗人员。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您将帮助确保关于当今塑造我们世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

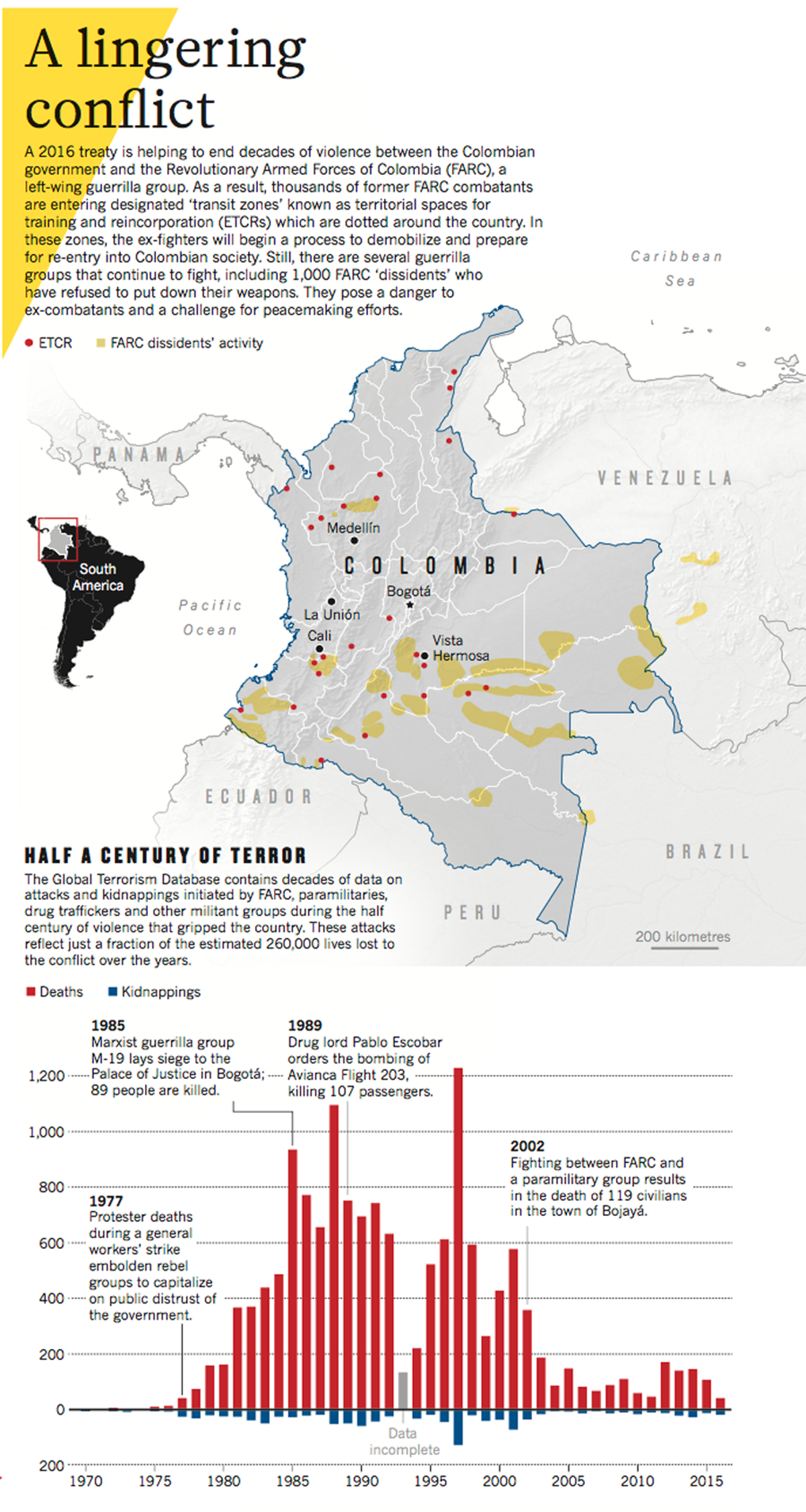

由于经济不景气,以及与哥伦比亚革命武装力量(FARC)达成的协议仍存在争议,哥伦比亚的许多人对未来持悲观态度。图片来源:格雷格·肯德尔-鲍尔,《自然》杂志

她和她的研究团队带着一系列认知测试、紧急按钮(以防万一发生意外)和一些先入为主的想法进入了这个飞地。“我以为那些可以杀死邻居、摧毁社区、有胆量强迫他人放弃农场的人——他们一定是非常坏的人,”特鲁希略说。她发现了一些符合她预期的人。

有些人脖子上戴着链子,趾高气扬地想吓唬研究人员。但更多时候,科学家们发现的是普通人,他们在花园里散步,和孩子们一起吃冰淇淋。

“一开始我非常失望,”她说。如果他们的大脑出了问题,就可以很容易地解释他们所做的恶事。但在研究了 600 多名战斗人员后,她开始理解他们经历的复杂性。“我意识到他们并非都是反社会者。我意识到他们大多数也是受害者。”

这种认识促使特鲁希略和她的同事们不仅重新审视自己对前战斗人员的感受,还重新审视该国处理这些人的方式。哥伦比亚政府目前正在进行历史上规模最大的和平努力之一。作为 2016 年与左翼游击队哥伦比亚革命武装力量(FARC)达成的条约的一部分,政府将赦免那些离开冲突并完成重返社会计划的战斗人员,前提是他们没有犯下严重的罪行。大约 6,800 名 FARC 战斗人员已经加入该计划。

这项努力在政治上存在争议,预计将耗资 1295 亿哥伦比亚比索(4600 万美元),面临着巨大的困难。但这为科学家们提供了一个独特的机会,去了解一个既施加过战争恐怖又遭受过战争恐怖的人群。大多数对暴力和创伤的心理根源的研究都是针对来自富裕国家、在远离家园的冲突中作战的退伍军人进行的。相比之下,哥伦比亚的大多数前战斗人员教育程度较低,并且正试图重新进入他们曾经恐吓过的社会。在那里,他们面临着巨大的污名和怨恨,这使得他们难以找到工作和与他人建立关系。

现在,少数科学家正在以前所未有的详细程度研究前战斗人员,希望他们能够为和平进程提供信息和指导。他们发现,多年的孤立和暴露于暴力可能会以微妙的方式改变前战斗人员的心理和认知过程。在实验室测试中,许多人难以同情他人,并且会做出有缺陷的道德判断,这些缺点可能会影响他们参与平民生活的方式。

科学家们现在正在冲突困扰的城镇中开展长期研究,以跟踪在和解过程中,前战斗人员和平民的认知和态度可能会发生怎样的变化。这些数据最终可以为其他饱受战争蹂躏的国家的恢复工作提供信息。

但研究也揭示了挑战有多么的深刻。一些专家担心,与此同时,为前战斗人员提供的护理不足。“摆脱这种恶性循环将极其困难,”波哥大安第斯大学的心理治疗师和政治学家吉奥瓦尼·阿里亚斯说。他说,如果不投资改善心理健康,那么影响前战斗人员和平民的暴力遗留问题可能会破坏哥伦比亚岌岌可危的和平努力。

《自然》杂志;来源:La Fundación Ideas Para La Paz;国家反恐和应对恐怖主义研究联盟(2017)

通往和平的道路

当一辆满载科学家的公共汽车驶入哥伦比亚中部的维斯塔埃尔莫萨镇时,波哥大泽维尔宗座大学的神经心理学家戴安娜·马塔拉纳仍然不敢相信她身处何处。“五年前,你不可能来到这里,”她说。“它象征着冲突中最艰难的部分。”

哥伦比亚的武装冲突持续了半个世纪,期间各个武装组织争夺领土控制权。平民被卷入战火:根据政府受害者登记处的数据,在数十年的暴力冲突中,有超过 260,000 人丧生,700 万人流离失所。

维斯塔埃尔莫萨所在的梅塔地区是 20 世纪 90 年代被哥伦比亚军队放弃的众多地区之一,转而由准军事团体和游击队轮流统治。这是一个令人担忧的安排。游击队帮助发展基础设施,但会迅速杀死被怀疑为告密者的人。准军事部队大多由毒枭和富有的政治精英雇佣,往往更加残暴,他们会折磨被怀疑为间谍的人,并将尸体留在小学的门口。双方都大量参与可卡因交易,并绑架了数千人索要赎金,其中包括马塔拉纳的兄弟。

自 2016 年和平协议以来,哥伦比亚革命武装力量(FARC)战斗人员被允许参加由哥伦比亚波哥大重返社会和正常化机构(ARN)运营的解除武装和康复运动。ARN 早在几年前就已成立,此后促进了约 20,000 名准军事人员和游击队员的重新融入社会,他们是独立离开冲突或作为单独和平协议的一部分离开的。

对于新加入的哥伦比亚革命武装力量(FARC)成员,ARN 现在在哥伦比亚各地运营着 26 个临时定居点,称为过渡区(见“挥之不去的冲突”)。它们提供教育和医疗保健等便利设施,并有助于为前战斗人员提供至少一定程度的保护,他们经常受到前敌人、拒绝投降的前盟友和平民的袭击。在完成一项计划后,前战斗人员可以获得身份证,使他们可以在该国合法生活和工作。

他们的回归前景并没有让维斯塔埃尔莫萨的一些当地居民感到兴奋。一块用西班牙语写的路标上写着“共同努力,冲突后的和平和生活是可能的”,却被粉红色的彩弹击中。“有人不同意,”一位研究人员评论道。

马塔拉纳和泽维尔的心理学家卡洛斯·戈麦斯计划发起一项为期 10 到 20 年的研究,追踪维斯塔埃尔莫萨的 2000 多人,包括平民和前战斗人员。“我们正在计划第一次——在哥伦比亚和全世界——了解什么事情有助于和解,”戈麦斯说。

该团队打算测量诸如儿童的神经发育、成人的社会认知和情绪调节以及所有参与者的心理健康等因素,以帮助重返社会进程。在一个由慈善基金会资助的试点项目中,他们调查了 200 名平民,以及居住在 3 小时外的过渡区的 150 名前战斗人员的代表。“我们需要有好的数据来了解它是如何运作的,以及如果我们看到这个过程进展不顺利,我们如何才能快速进行干预,”戈麦斯说。

这里和其他地方的研究人员很难研究此类项目是否可以阻止战斗人员重返犯罪,这主要是因为通常不可能追踪通过这些项目的人的结果。“我们只是假设它有效果,我们别无选择,”苏黎世瑞士联邦理工学院的政治学家恩佐·努西奥说。

然而,努西奥和其他人对哥伦比亚的前景抱有希望。它拥有比布隆迪和苏丹等国家更多的资源来投入这项工作,这些国家在类似的努力中几乎没有取得成功。

与此同时,前战斗人员面临着各种挑战,其中一些是熟悉的,另一些是新的。德国康斯坦茨大学的心理学家托马斯·埃尔伯特说,像其他冲突中的退伍军人一样,许多人发现很难与不理解战斗经验的人相处。他们可能会接触到其他生活在暴力中的人,这在哥伦比亚这样的地方可能很危险,因为那里仍然有毒贩和其他武装团体活动。

戈麦斯说,哥伦比亚本身也带来了一些独特的挑战。与许多其他地方的内战参与者不同,哥伦比亚的游击队战士并非受种族或宗教驱动,而是受政治意识形态驱动。重新编程他们的内心和思想可能需要不同于其他激进分子、战争罪犯或连环杀手所使用的策略,而且没有人知道这些策略应该是什么。

维斯塔埃尔莫萨市议会主席古斯塔沃·托瓦尔担心他的城镇和国家还没有为迎接前战斗人员的浪潮做好准备。“哥伦比亚正处于这种蜕变之中,”他说。“我们在不知道自己要做什么的情况下就进入了它。”

过去的重负

梅塔以西是考卡山谷,这是一个以山脉环绕为主的平坦农业区。在这里,在一座可以俯瞰葡萄园和甘蔗田的豪华酒店里,前哥伦比亚革命武装力量(FARC)指挥官胡安·卡洛斯·桑切斯正在笔记本电脑上观看视频。这些视频是为研究而设计的,内容包括不同类型的争吵:两个人之间的争论、某人被椅子撞到、一个人用刀刺伤另一个人的背部。

1998年,桑切斯在梅塔生活期间加入了游击队。他说,这并非完全出于自愿。当哥伦比亚军队撤离该地区后,哥伦比亚革命武装力量(FARC)实际上成为了当地的政府。游击队说服当地居民武装起来,以防准军事部队和政府卷土重来,并告诉他们这是保护家人的唯一方法。最终,桑切斯正式加入了该组织。

前哥伦比亚革命武装力量指挥官胡安·卡洛斯·桑切斯。图片来源:格雷格·肯德尔-鲍尔 《自然》杂志

他说,起初,游击队并没有袭击平民,他们只是向新兵教授政治和作战技能。但随着时间的推移,哥伦比亚革命武装力量变得更加暴力,对他人也更加猜疑。“从我加入该组织到我逃离的那一天,我一直都有疑问,”他说——关于他自己、他的战友以及下达命令的人,特别是他们杀害前盟友的意愿。但桑切斯保持沉默,因为质疑命令会让他丧命。相反,他不断晋升,最终领导了约 25 名战士。

到 2005 年,他对哥伦比亚革命武装力量感到更加失望。他被命令处决的嫌疑线人名单中包括 12 岁和 13 岁的儿童,以及他从小就认识的 2 个人。他命令他的部队执行了这些命令——这件事至今仍困扰着他。“是你承受着这份重担,”他说。

几年后,游击队判定他的女友(也是哥伦比亚革命武装力量的成员)犯有间谍罪。桑切斯计划和她一起逃跑,但被发现,不得不独自逃跑。后来他得知她已被处决。

在三年时间里,桑切斯在梅塔过着隐姓埋名的生活,感觉到处都是敌人。“我一直生活在担忧之中,”他说。最终,一位朋友告诉他政府的康复计划,他加入了该计划。他搬到了考卡山谷,现在靠清理田地为生。他看过心理医生,并开始阅读《圣经》。“通过这两者,我找到了一条原谅自己和原谅他人的方法,”他说。

在酒店里,桑切斯观看了一段段穿插着一系列问题的争吵视频,这些问题旨在探究这些图像是否困扰他,或者是否应该惩罚责任方。然后,他尝试辨认一系列面孔上的情绪。

“我们正在观察他们犯了什么类型的错误,”阿根廷布宜诺斯艾利斯法瓦洛罗大学的神经科学家阿古斯丁·伊巴涅斯说,他正在进行测试,这是他为大约 350 名哥伦比亚前战斗人员进行的模拟测试。伊巴涅斯旨在了解与社会隔离和暴露于暴力如何可能损害他们的情绪处理和道德判断能力。前战斗人员(无论是哥伦比亚革命武装力量还是准军事部队)往往难以区分情绪,尤其是恐惧和愤怒。尽管尚不清楚这些影响是否会在实验室外持续存在,但伊巴涅斯和他的团队担心,情绪问题可能会让前战斗人员的生活更加艰难,正如它在其他地方对前战斗人员所做的那样。

他和卡利伊塞西大学的认知心理学家埃杜阿·埃雷拉于 2014 年开始进行这项研究,他们与一群因战争罪而被关押的准军事人员合作。他们平均每人杀死了 33 人,有些人则对数百人的屠杀负有责任。

“第一次,我们非常害怕,”伊巴涅斯回忆道。前战斗人员没有被戴上手铐,他们与研究人员面对面地会面。“你会感觉他们如果愿意,可以杀死所有人。”

2017 年,研究人员发现,前战斗人员的一个关键特征是他们如何判断一个行为的道德性。例如,大多数参与者会谴责一次未遂的下毒行为,即使它没有杀死目标。但伊巴涅斯的研究小组发现,前战斗人员不太可能谴责某人未遂的谋杀行为,他们认为如果受害者没有死亡,就没有造成伤害。与此同时,他们更倾向于惩罚那些明显是意外造成的伤害。按照他们的逻辑,结果比意图更重要。

根据一个小型样本,似乎准军事人员在这方面的缺陷比游击队更严重。伊巴涅斯说,这种差异可能是有道理的:那些为了薪水加入准军事部队的人可能比那些因为意识形态原因加入游击队的人更受暴力吸引,尽管没有办法验证这一点。数据表明,康复计划不应以相同的方式对待所有前战斗人员。

特鲁希略也在她的参与者中发现了显著的差异。在一项对 624 名前游击队员和前准军事人员的研究中,她和她的同事发现,同情他人的能力分为 3 类:22% 的前战斗人员的功能与没有经历过暴力的人非常相似;32% 的人有能力识别他人的痛苦或不幸,但并没有受到太大的影响;其余的人既不能识别他人情绪困扰等感受,也不能同情他们。

研究人员想知道,这些自愿复员的前战斗人员是否与作为 2016 年条约一部分进入重新融合计划的 6,800 名哥伦比亚革命武装力量战士相似,其中许多人是根据其指挥官的命令加入的。与桑切斯不同,许多人仍然坚定地持有意识形态。例如,奥斯卡·维加是一位身材瘦削、情绪激烈的哥伦比亚革命武装力量前指挥官,他住在维斯塔埃尔莫萨附近的过渡区,几乎每次谈话都围绕着哥伦比亚政府和教育系统如何伤害人民。他仍然为这项事业而活。“我们的文件和我们的意识形态表明,我们必须通过武力或政治方式来控制权力,”他说。

特鲁希略正在比较各种类型的治疗方法,以确定如何最好地帮助前战斗人员提高他们在同情心测试中的表现。她和她的同事正在使用脑电图(EEG)来监测前战斗人员的大脑活动,希望了解他们如何处理信息。在尚未发表的研究中,该团队发现,前战斗人员比平民更快地识别面孔——尽管他们识别面孔上的情绪的速度较慢。他们也更擅长完成伴随着诸如鲜血或尸体等暴力图像的记忆任务。研究人员确定为暴力受害者的人则表现出相反的模式——这些图像会扰乱他们的注意力并减慢他们的反应。研究人员认为,前战斗人员的神经回路已经适应更快地对威胁做出反应。

特鲁希略的研究小组为麦德林分部的 ARN 提供建议,以努力帮助前战斗人员康复。但是尝试使用科学来为政策提供信息感觉就像用干沙雕塑一样。“研究一直非常复杂,因为它不仅对哥伦比亚来说是一个非常新的话题,对认知和社会神经科学文献来说也是如此,”她说。

研究人员还担心政府可能会失去耐心。“如果你找不到有力的证据来证明正在发生的事情,你就无法提出解决方案,”安蒂奥基亚大学的工程师何塞·大卫·洛佩兹说,他与特鲁希略合作解释脑电图数据。“他们现在就需要解决方案,而不是十年后。”

内心的战斗

薇薇安娜·米萨斯的手腕上刻着她在与哥伦比亚民族解放军(ELN)——另一个仍在哥伦比亚活动的左翼游击队——生活期间流产的婴儿的名字。米萨斯 15 岁时加入了哥伦比亚民族解放军,目的是逃离家庭,并且逐渐爱上了该组织的意识形态及其提供的陪伴。但是,在一次艰难的行军中,她摔倒并受伤,失去了腹中的孩子。她的同伴抛弃了她,她最终在医院待了很长时间。在那之后,一位战友——她最亲密的朋友——因为不信任她的忠诚,而将米萨斯出卖给了哥伦比亚军队。她被俘并同意复员。

像桑切斯一样,她无法回到她在麦德林的家,因为她害怕哥伦比亚民族解放军会杀死她,将她视为叛徒。尽管米萨斯很喜欢她在考卡山谷做导游的工作,但抑郁症使她无法追求自己的梦想。“我希望当我感到悲伤时,我能像一个正常人一样,只是短暂地悲伤一下,而不是像我一样有奇怪的想法,”她说。她没有看过任何心理治疗师,但她的狗提供了一些安慰,宗教也是如此。尽管如此,她的想法还是变得黑暗——也许,她说,她加入该组织的真正原因是因为她希望被杀死。“我怎样才能摆脱这些想法?”她问道。

哥伦比亚民族解放军前成员薇薇安娜·米萨斯。图片来源:格雷格·肯德尔-鲍尔 《自然》杂志

根据 ARN 的数据,该计划中超过 90% 的前战斗人员患有心理社会问题,例如创伤后应激障碍或焦虑症。区域 ARN 协调员胡安·费尔南多·维莱斯说,心理健康是他与他们合作的首要任务之一。他说,特鲁希略的数据说服了他的办公室为有精神问题的患者设立了一个特殊的重新融合通道。“我们不能将一个不适应社会的人交给社会,”他说。

在 3 月份辞职之前,曾担任 ARN 主任三年的约书亚·米特罗蒂说,该机构的计划是基于 1990 年代在中美洲的努力,这些努力为武装团体提供了职业培训和教育。心理社会支持是不可或缺的组成部分,他说。

ARN 为自愿复员的游击队和准军事人员提供的计划包括平均来自大约 300 名心理学家和 65 名社会工作者的 30 个月的心理社会服务。到目前为止,已有 20,490 人完成了重新融合过程,ARN 表示,超过 70% 的人已成功地重新融入社会。

但是,哥伦比亚有数以万计的前战斗人员,根本没有足够的熟练的心理健康从业人员来提供基本护理,更不用说密集的认知疗法了。因此,有人担心重新融合计划可能会提供不良的治疗。“不是说他们做错了什么,而是他们做得不完整,”埃雷拉说。

其中一个挑战是难以向可能没有完成小学教育且无法阅读的成年人提供治疗,这是某些常见疗法所需的技能。

米特罗蒂说,ARN 一直在调整方法,使其更合适。据 ARN 称,去年有 30% 的人前来接受心理社会服务,没有任何金钱诱因(前战斗人员通常会因参与计划而获得津贴)。“他们来不是因为他们得到了报酬,而是因为他们相信他们需要我们专业人员的支持,”米特罗蒂说。

但是,对新复员的哥伦比亚革命武装力量成员的帮助一直来得很慢。在卡克塔的一个过渡区工作的社会学家安德烈斯·雷斯特雷波说,那里的哥伦比亚革命武装力量前战斗人员根本没有得到任何心理健康护理。雷斯特雷波说,ARN 承诺将有 6 名心理学家来到该地区,但即使这样也不足以满足那里目前居住的 1,000 名前战斗人员及其家人的需求。

雷斯特雷波担心,如果这些人心理不稳定,来自社会(包括他们自己的家人)的排斥可能会将他们推回暴力之中。“没有人帮助他们想象没有武器的生活,”他说。

不确定的未来

在皮纳利托,一个位于维斯塔埃尔莫萨郊外、由荧光木屋组成的小型尘土飞扬的城镇,平民仍在逐渐适应和平。“太好了——没有死人了,”一位年迈的退休店主卡洛斯·加西亚说。他记得,当哥伦比亚革命武装力量与准军事部队作战时,他经常在自家门外听到枪声。

现在,街道安静了,人们在户外咖啡馆流连忘返。有些人失去了腿;哥伦比亚是世界上地雷伤亡率最高的国家之一,而梅塔是地雷最多的地区之一。在政府打击可卡因贸易、石油价格下跌以及对和平只是暂时的担忧日益加剧的背景下,皮纳利托的人们似乎对未来没有什么希望。

和平协议本身也受到威胁。本月,哥伦比亚将举行总统选举,而关键问题是是否重新谈判该协议,使其对哥伦比亚革命武装力量不利。与此同时,许多游击队员正在对这一进程失去信心。哥伦比亚革命武装力量成员被要求居住一段时间的一些过渡区仍然没有自来水或卫生设施。农业和职业发展计划的进展也很缓慢。在全国范围内,超过一半的游击队员离开了这些地区,选择在对他们不安全的社会中碰碰运气。自达成协议以来,数百名前哥伦比亚革命武装力量成员被杀。

随着前战斗人员重返社会或退入丛林,专家们担心他们所携带的污名——与哥伦比亚革命武装力量有关联以及精神疾病。马塔拉纳希望她的研究能够向公众展示创伤如何影响前战斗人员和平民。

韦莱斯表示,资源短缺,问题复杂得难以想象。他认为,最终,哥伦比亚的成功取决于人民的意志以及他们与过去和解的能力。“没有神奇的公式,”他说。“我们唯一需要理解的是,每个人都需要——值得——第二次机会。”

该项目的旅行资金由普利策危机报道中心提供。

本文经许可转载,首次发表于2018年5月3日。