75岁的退休超市收银员琼·雷默斯在内布拉斯加州大岛市享受着她的生活。大岛市是普拉特河附近的一个小城市,拥有诸如斯图尔博物馆草原先驱村和沙丘鹤自然保护区等景点。大约两年前,雷默斯从她的当地医生那里得知她患有癌症。更糟糕的消息是,这是晚期转移性肺癌,难以治疗且生存率极低。在这种情况下,标准方法是姑息治疗,以保持临终患者的舒适。“看起来我可能活不过一年了,”她说。

今天,雷默斯不仅还活着,而且她说她感觉很好。她精力充沛,没有疼痛。去年秋天,CT扫描显示她所有的肿瘤都缩小或完全消失了。她还在期待着第11个孙辈的出生。“我还有很多事情想做,”她说。

雷默斯说,她的高质量时间归功于她作为临床试验一部分接受的实验性药物。这种疗法是两种名为ipilimumab和nivolumab的免疫疗法的组合,尚未获得美国食品和药物管理局对肺癌的批准。雷默斯参与的试验是为了检验该疗法是否有效而进行的测试之一。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您将帮助确保有关塑造我们今天世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

如果雷默斯是大型城市著名学术医疗中心的患者,这本不是一个不寻常的故事。德克萨斯大学MD安德森癌症中心和纽约市纪念斯隆凯特琳癌症中心等顶尖癌症医院约有25%的患者参与试验。但雷默斯,像大岛市其他51,000名居民一样,居住在最靠近CHI Health St. Francis医院的地方,这是一家典型的小型社区医院,是区域网络的一部分,但与任何大型医疗机构没有正式联系。“我不认为小城镇的人们像大城市的人们一样有参与试验的机会,”雷默斯说。她认为她唯一的选择是每两周开车近三个小时去奥马哈一家更大的医院。她可能不得不留宿而不是直接回家休息,而且她可能不会这样做。但圣弗朗西斯癌症治疗中心的肿瘤科主任发现雷默斯符合双药试验的标准,填写了表格,跟进并让她参加了试验。

临床试验中提供的药物通常代表最新的研究成果,许多药物最终被证明比标准治疗更有效。在药物试验的最后三个阶段中,当大多数患者进入这些试验时,有一半的药物最终因这些改进的结果而获得FDA的批准。例如,赫赛汀这种药物在1998年成为乳腺癌的主要治疗方法之前,只能在试验中获得,此后已开给42万名妇女。最近,约有9万名乳腺癌患者接受了Ibrance治疗,但在2015年之前,该药物仅在试验中给予。另一种药物Keytruda在2014年临床试验后获得批准;现在约有7万名患有多种不同类型癌症的患者使用了该药物。

但是,尽管美国约有三分之一的癌症患者符合新药试验的标准,但根据美国国家癌症研究所的估计,只有约4%的患者最终参与了此类试验,一些专家表示,实际数字甚至更低。造成巨大缺口的主要原因是:在大多数癌症患者接受治疗的非学术社区医院中,医生认为他们没有时间、激励或支持来了解可用的试验、筛选和招募患者,或提供此类试验通常需要的额外随访护理。美国国家科学院、工程院和医学院的一项研究得出结论:“社区医生缺乏积极参与临床试验所需的 инфраструктура 和支持。”临床癌症期刊CA上的一项研究称试验招募“令人尴尬地低”,并部分归咎于“社区肿瘤学家缺乏关于可用研究的知识,缺乏时间或兴趣,或缺乏资源来支持进行临床试验的成本。”由于全国约有85%的癌症患者最终在社区医院就诊,因此癌症试验参与率低的大部分原因可归因于这些医院未能招募其患者。

试验招募率低,实际上切断了患者获得救命药物的机会,这是一个巨大的国家健康问题。例如,不到1%的阿尔茨海默病患者参加试验。但专家表示,对于癌症而言,错失的机会尤其令人痛心,因为该领域的药物开发特别强劲。“我们的许多药物试验都涉及我们所见过的最有希望的药物,”梅奥诊所的肿瘤学研究员图菲亚·哈达德说。由于发现了识别和靶向肿瘤突变的新方法,以及帮助调动身体自然防御癌症能力的免疫疗法,已有600多种实验性癌症药物在动物和早期小型人体研究中显示出良好的效果。与普遍看法相反,绝大多数癌症药物试验中的患者没有获得安慰剂的风险——这些试验是将最佳标准治疗与新药进行比较。

招募问题也阻碍了研究。患者的缺乏迫使许多试验在获得结果之前就停止,结束了许多有希望的疗法的进展。大多数试验至少因患者招募不足而延误。大约六分之一的试验从未成功招募到一名患者。“开发新药的最大问题是缺乏接受治疗的患者,”位于新奥尔良的奥克斯纳健康系统的肿瘤学家约翰·T·科尔说,他负责监督一个肿瘤科诊所网络。“除非我们解决社区医院招募率低的问题,否则我们无法应对这一挑战。”

威斯康星大学麦迪逊分校研究医学研究政策的法学教授R·阿尔塔·查罗认为,政治家和监管机构几乎没有采取任何措施来帮助社区医院和医生克服障碍。相反,他们通过了“尝试权”立法,该立法禁止FDA拒绝晚期患者获得临床试验中无法获得的实验性药物。事实上,FDA几乎从不拒绝此类访问,因此该法律不太可能帮助到少数患者,并且对改善临床试验的访问没有任何作用。“帮助社区医院不堪重负且资源不足的医生将是一个更好的方法,”查罗说。

然而,找到有效的方法来提供帮助并非易事。有一些部分解决方案,例如人工智能程序,它可以处理大量数据以将患者与试验匹配。其他尝试过的补救措施是低技术的,涉及一系列外展、教育和营销工具,可以改变社区医院的反试验文化。然而,要取得成功,这些方法需要帮助医生应对时间和精力限制、缺乏专业知识和财务障碍,这些因素阻碍了他们让患者参与试验。圣弗朗西斯医院也面临着这些小型医院的劣势,但设法将其约35%的癌症患者纳入试验。这一成就几乎完全归功于当时雷默斯接受治疗时的肿瘤科主任穆罕默德·科普尔的决心和奉献精神。但指望其他每家社区医院都表现出同样的热情是一种冒险的赌博。

一位医生的使命

当雷默斯生病时,科普尔愿意付出额外的工作,以了解合适的试验并让她参与其中——这项工作内置于学术中心的 инфраструктура 中,但社区医院没有——就像他一直为其他患者所做的那样。科普尔坚持认为,拒绝付出额外的努力就是未能为重病患者提供他们最佳的治疗前景。科普尔最近搬到了附近黑斯廷斯社区的莫里森癌症中心,在那里他正在建立类似的临床试验计划。“今天的护理标准是10年前试验中的标准,”他说。“让患者参加试验就是给他们一个机会获得一种将在10年后成为护理标准的药物。”

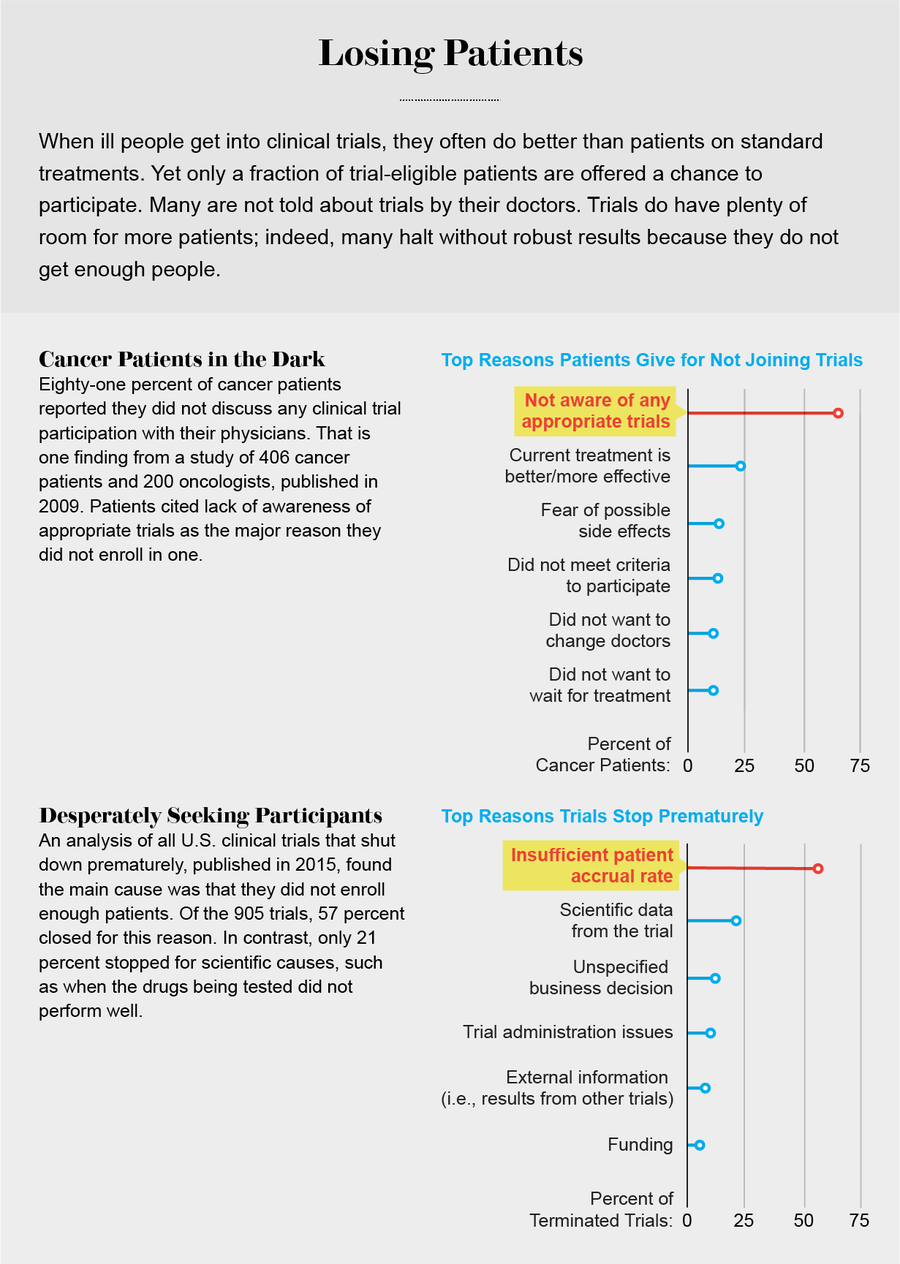

图片来源:Jen Christiansen;资料来源:“癌症患者和肿瘤科医生对临床试验的认知、态度和参与度”,Laurie Fenton等人在《社区肿瘤学》,第6卷,第5期;2009年5月(患者回复);“Clinicaltrials.Gov结果数据库中终止的试验:评估主要结果数据的可用性和终止原因”,Rebecca J. Williams等人在《Plos One》,第10卷,第5期,文章编号E0127242;2015年5月26日(试验终止)

1995年,科普尔是一位来自土耳其的年轻医学科学家,在美国华盛顿特区以外的国家卫生研究院从事基础研究,当时政府政策的变化——临时工作许可证数量的改变——突然使他面临失去签证的迫在眉睫的危险。他留在美国的唯一希望是一个为期三年的项目,该项目向在服务欠缺的社区治疗患者的医生授予永久签证。他看到大岛市圣弗朗西斯医院的工作列表。科普尔抓住了这个职位。

“但当我来到这里时,我对自己说,‘我的上帝,我的职业生涯结束了’,”他回忆道。科普尔打算在这份工作中继续进行一些临床研究,但他发现圣弗朗西斯医院当时没有医学图书馆,也没有互联网接入。临床试验几乎不存在,当科普尔提议他至少尝试参与一些试验时,他的肿瘤科同事和医院管理部门似乎都不接受这个想法。“从一开始就是一场战斗,”他说。“即使在大城市的医院里,人们也不总是看到临床试验有多重要,更不用说一个小城镇的医院了。”

问题是,为了赚取工资,科普尔必须每周五天接待源源不断的患者。但临床试验需要额外的工作,由于额外的记录保存和严格的患者监测要求,每位患者花费的时间平均约为非试验患者的三倍。在学术中心,医生有额外的时间,并且可以依靠以试验为中心的支持人员。科普尔不得不独自完成所有工作,包括建立严格的数据收集、进行额外的诊断测试、进行额外的患者就诊、生成报告、培训员工等等。他还从NCI引入了资金,并加入了一个医院研究联盟,该联盟提供了更多的试验机会。

MEHMET COPUR,一位为患者寻找临床试验的癌症医生,拥抱其中一位患者。图片来源:Mary Lanning Healthcare和Alan Jackson Studios

他的许多患者犹豫是否参加试验,说他们不想成为可能最终获得剧毒药物或安慰剂的“小白鼠”——詹姆斯·阿特金斯说,这是一种广泛存在的误解,在农村患者中尤其常见,詹姆斯·阿特金斯是北卡罗来纳州东南部医疗肿瘤中心的肿瘤学家。科普尔耐心地向他们解释说,今天的癌症试验在设计时考虑了患者的利益,最坏的情况通常是获得他们无论如何都会获得的药物。他的大多数患者都同意了。然后,圣弗朗西斯医院的其他肿瘤学家开始注意到科普尔的试验患者有时表现出人意料地好。当然,他们表现得很好,科普尔解释说:他们中的一些人正在接受更好的药物。很快,他的同事们开始为自己的病人寻找试验。

“科普尔在完全的农村环境中做得非常出色,”爱荷华大学医疗保健中心的肿瘤学家普拉文·维卡斯说。“他是那种罕见的社区医生,他可以提供在价值和患者满意度方面通常胜过学术机构医生的护理,同时保持在研究的最前沿。”

截至2018年,科普尔在圣弗朗西斯医院的团队已招募患者参加了74项不同的试验。但为了做到这一点,科普尔从黎明时分开始不停地工作,下午7点抽出一个小时在家与他生病的父亲共进晚餐,然后再回到诊所再工作三个小时。“这些试验是我生活的全部,”他说。“有时我梦想着做出重大的基础研究贡献,但我的患者提醒我,我在这里所做的事情是更大的贡献。”

其中一位患者是一位年轻人(他要求不透露姓名),他两年前得知自己的肾癌正在扩散。批准的化疗方法没有提供太多希望,因此他开始寻找临床试验,认为他必须远离他在大岛市附近的家才能参加试验。他前往华盛顿特区会见一位专家——专家告诉他立即返回内布拉斯加州去看科普尔。“老实说,当我见到科普尔医生时,我有点怀疑,他告诉我他会让我参加合适的试验,”他回忆道。“但当我驶出停车场时,我的手机开始收到关于试验的电子邮件。”今天,这位患者身体健康,并将此归功于他通过科普尔招募他参加的试验获得的免疫疗法药物。

打破障碍

科普尔在圣弗朗西斯医院的经历证明,社区医院可以成功地成为临床试验中心。如果他能够实现他在规模更小的莫里森癌症中心复制这种成功的愿望,这将更令人印象深刻,莫里森癌症中心是黑斯廷斯玛丽·兰宁医疗保健社区医院的一部分。社区医院不需要像圣弗朗西斯医院那样达到35%的招募率,就能在试验差距方面取得重大进展。如果只有四分之一的社区医院将其试验招募率提高到平均10%,那么参与试验的癌症患者人数将增加50%。在一项针对广泛癌症患者的调查中,81%的患者报告他们的医生没有与他们讨论试验的可能性。在另一项针对女性癌症患者的调查中,超过一半的患者报告说,她们的肿瘤科医生要么没有提及试验,要么甚至积极劝阻患者参与试验。

圣弗朗西斯医院的工作也突出了社区医院面临的障碍。但帮助其他社区医院实现飞跃的临床医生表示,试验招募率提高10%并不需要令人望而生畏的个人牺牲。阿特金斯在美国东南部指导一个大型临床试验联盟,他正在与五个州的25家医院合作,帮助他们提高临床试验招募率。阿特金斯说,许多医生已经加入了进来。这意味着要超出典型医生每周50小时左右的工作时间,但只超出五个小时或更少。“这对医生来说是额外的工作,但如果医生不愿意为患者做这件事,我觉得这有点懒惰,”他说。

临床试验也可以重新设计,以减轻社区医院医生的负担,将更多的工作量转移到发起试验的研究中心。匹兹堡大学医疗中心与另外六家学术医疗中心和美国国立卫生研究院领导的一项研究调查了临床试验负责人可以采取的38个步骤,以让其他医院的更多医生参与他们的试验,这些步骤主要旨在提高医生对试验的兴趣,同时减少启动试验和招募患者所涉及的工作量。这些步骤包括派研究人员到医院向工作人员介绍试验的相关性、对患者的好处和患者的资格;提供后续电话会议;为医院通讯和当地及医生出版物撰写文章;建立研究人员24/7访问通道以获得问题解答;建立一个专门用于试验的网站;以及提供患者招募辅助工具,如多语言小册子和知情同意书。这项研究于2014年在《临床儿科》杂志上发表,发现采取这些步骤后,招募率跃升了38%。

主要作者、匹兹堡大学医学院儿科学副教授索尼卡·巴特纳加尔指出,研究期间突出了一些因素。“医生最大的障碍是时间限制,”她说。“最大限度地减少他们的工作量至关重要,我们发现使一切尽可能简单化起到了很大的作用。”在巴特纳加尔和她的同事为医生提供的辅助工具中,包括与患者交谈的预先准备好的要点,这样医生就不必详细研究试验的方法来准确解释它。研究人员还主动联系患者的家人,以解决他们的担忧。巴特纳加尔补充说,医生担心让患者参加试验会损害患者在做出护理决策方面的自主权,因为试验通常会严格限制某些治疗方案。她发现,消除这种担忧的最佳方法是让研究人员去医院尽可能多地会见医生,以建立对试验方案的信任,并激发人们对试验可能为个体患者以及最终可能因试验结果而获得帮助的无数患者带来的好处的热情。“大多数医生都会为自己为最终可能改变该领域治疗指南的研究做出贡献而感到自豪,”巴特纳加尔说。

另一项研究为医生提供了旨在简化患者筛查过程(即确定哪些患者符合资格)并使在治疗期间更容易遵循试验方案的材料。这项研究还包括在当地医生和试验研究人员之间增加一对一的会议,以及关于正在治疗的疾病的现场讨论。在那项研究中,目标设施的招募率增加了一倍以上。

一些试验外展工作正在因学术医疗中心寻求在本州甚至更远地区通过收购或与社区医院合作而扩张而得到促进。现有的大型医疗网络也在推动外展。凯撒医疗集团(一家非营利性医疗保健公司)已推动并支持其所有27家北加州医院(其中许多是社区医院)招募癌症患者参加试验。“我们的患者不必驱车50英里或更远才能到达学术医疗中心,他们可以在他们分娩婴儿和接种流感疫苗的同一个地方接受临床试验治疗,”凯撒医疗集团肿瘤学家卢·费伦巴赫说,他负责监督该地区的癌症试验计划。同样,耶鲁大学位于纽黑文的主要医院一直在将康涅狄格州周围的附属社区肿瘤科诊所纳入临床研究。不幸的是,美国4000家社区医院中的大多数与学术中心没有密切联系,因此这种方法可能受到限制。

高科技解决方案

然而,技术可能有助于弥合这一特殊差距。梅奥诊所一直在测试一种雄心勃勃的方法的试点项目,该方法基于IBM的沃森认知计算平台。该系统一直在查看医疗中心每位乳腺癌患者记录中的所有细节,并将他们与那里可用的16项不同的乳腺癌临床试验进行匹配。梅奥诊所声称,11个月后,该系统能够将这些试验的总招募率提高80%——尽管到目前为止仅在诊所本身,尚未在社区医院。梅奥诊所的哈达德正在帮助运营该试点项目,他表示,大幅跃升部分归功于该项目包括加强人员配备和围绕患者-试验匹配的重点。但她补充说,沃森不仅能够快速浏览健康记录中严格指定的数据字段,而且还能快速浏览临床笔记和其他非结构化数据,这使得系统的命中率发生了很大变化。“大多数电子健康记录系统不够复杂,无法回答诸如患者已经接受过哪些治疗等问题,”她说。“记录中超过90%的数据是非结构化形式,而认知系统可以处理它。”

美国国家癌症研究所和凯斯西储大学进行的一项研究使用另一个名为Trial Prospector的实验性基于认知计算的系统,扫描了多个诊所的60名新胃肠道癌症患者的记录,并将其中57%的患者与至少15项不同试验中的一项相匹配。参与研究的一组肿瘤学家对该系统给予了高度评价,认为所有匹配都是准确的。在辛辛那提儿童医院医疗中心测试的另一个系统被发现可将患者与试验匹配所需的时间减少85%。

令人兴奋的结果,但它们带有严重的限制。一方面,此类系统通常要求医院拥有完善的电子健康记录系统来为其提供数据。大多数社区医院目前拥有的系统过于简陋,无法允许在试验匹配功能中进行编程。但鉴于医学越来越依赖于挖掘电子健康记录以推进患者护理,这些系统将不可避免地升级到自动化试验匹配将变得可行的程度——尤其是在越来越多的社区医院与大型医院甚至学术医疗中心建立联系之后。

科普尔本人坚持认为,最终将临床试验选择带给绝大多数癌症患者的将是同行压力缓慢增长的浪潮,因为社区环境中的更多临床医生开始明白这一点。科普尔本人一直在发表文章——迄今为止已发表63篇论文和文章,例如《临床肿瘤学杂志》上的一项研究,评估转移性胰腺癌的治疗方法——并就社区医院可以取得的成就发表演讲。“我告诉医生,如果他们不寻找让患者参加临床试验的方法,他们应该将患者转诊给愿意这样做的医生,”他说。

似乎注定会带来改变的是所有这些方法的结合,即使这种改变是缓慢的:试验研究人员深入社区并向当地医生推销他们的工作,减少医生工作量的试验设计,以及自动化患者-试验匹配和相关任务的工具。这也需要像科普尔和美国国家癌症研究所这样坚定的倡导者,他们愿意发出持续不断的响亮鼓声,将试验与所有医生——而不仅仅是学术界的医生——对职业和患者的责任联系起来。只有到那时,如果多方面的努力使更多人参加试验,患者才能真正赢得尝试权。