多年来,月球的日子并不好过。自45亿年前太阳系诞生以来,其灰色且毫无生机的表面不断遭受外来太空岩石的撞击,留下了一个布满瓦砾、坑坑洼洼的地貌。然而,在这表面之下,隐藏着对人类探险家来说最诱人的秘密,从可能用于生产饮用水和火箭燃料的冰储藏库,到适合建造栖息地的空心熔岩管。更重要的是,绘制月球次表面地图可以揭示由撞击、掩埋的陨石坑和相关碎片所书写的、原本隐藏的太阳系历史时期——中国月球车在鲜为人知的月球背面获得的最新成果就证明了这一点。

在今天发表在《科学进展》杂志上的一篇论文中,中国和欧洲研究人员合作描述了中国国家航天局运行的嫦娥四号任务的最新成果。该任务于2018年12月发射,并于2019年1月初到达月球,成为首个在天然卫星背面着陆的任务,目标是月球南极附近一个名为南极-艾特肯盆地的有趣区域。该盆地形成于39亿年前,横跨约2500公里,是太阳系中最大的撞击盆地,也可能是理解巨大撞击如何塑造地球和其他内行星的关键。嫦娥四号月球车今天仍在运行,自着陆以来,一直在该区域缓慢行驶数百米。

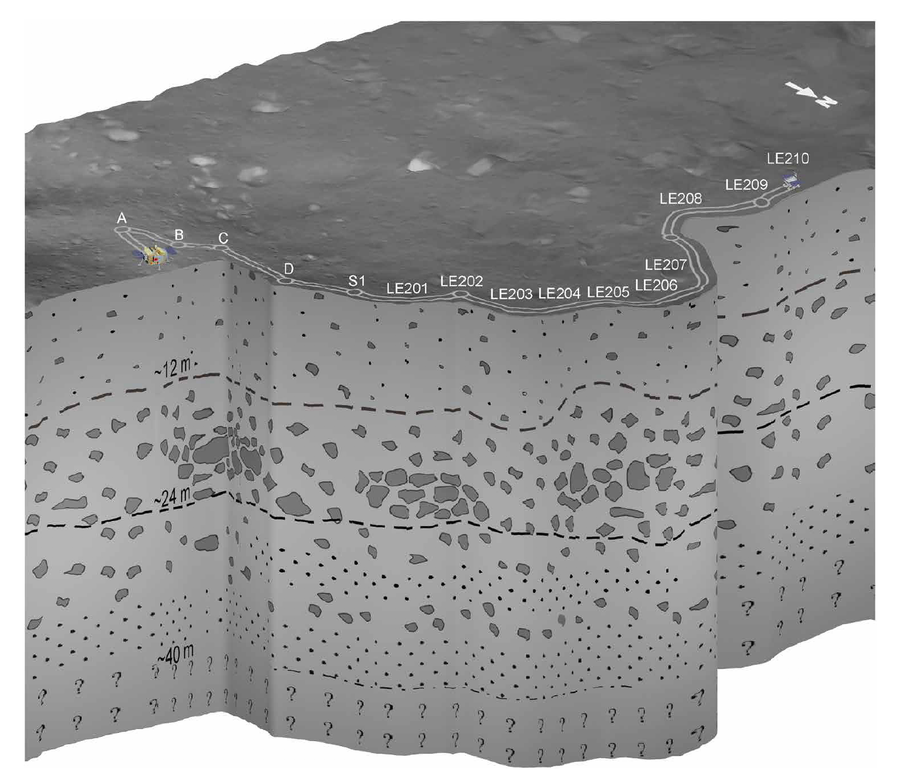

嫦娥四号的着陆点位于盆地内的冯·卡门陨石坑内,该陨石坑宽186公里。附近还有几个其他陨石坑,例如芬森陨石坑,宽72公里,据信大约有32亿年的历史。研究人员使用嫦娥四号上的探地雷达仪器发现,月球车可能正位于喷射物的不同层上——这些喷射物是随着时间的推移多次撞击产生的碎片,高速降落并覆盖了月球表面,现在填满了陨石坑。 论文的合著者之一、意大利罗马特雷大学的埃琳娜·佩蒂内利说:“[我们]看到了非常清晰的[层]序列。”

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关塑造我们当今世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

月球车的雷达仪器能够穿透月球表面以下 40 米,是其前身嫦娥三号任务的两倍多,嫦娥三号任务于 2013 年 12 月在月球近侧着陆。来自最新任务的数据显示,月球车下方有三个不同的层:第一层是由月球风化层或土壤组成的,深度达 12 米;第二层是由大小岩石混合物组成的,深度达 24 米;第三层是由粗细物质混合组成的,延伸至 40 米深度的其余部分。

嫦娥四号月球车在月球表面行走的示意图,以及其探地雷达揭示的地下碎片的三层不同层。 来源:李春来等人《嫦娥四号月球穿透雷达揭示的月球背面浅层地下结构》,发表于《科学进展》。 2020 年 2 月 26 日在线发布

目前尚无法确定嫦娥四号下方各层的确切年代,并将其归因于附近的陨石坑。但它们确实为追溯到大约 40 亿年前的月球历史提供了一些线索。佩蒂内利指出,地层中较小的岩石可能来自更远的陨石坑,因为它们能够跨越月球传播得更远,而较大的岩石则暗示着更近的撞击。“如果岩块很大,那么您可能离喷射物的来源很近,”她说。据信,月球车下方至少有四到五次撞击产生的碎片,可能延伸到盆地底部 80 米或更深的地方。

虽然月球是 20 世纪 60 年代和 70 年代美国阿波罗和苏联月球任务的重点,但它们大多缺乏嫦娥三号和嫦娥四号任务的探地雷达能力——当然,早期的任务都没有冒险前往月球背面表面。因此,中国的两辆月球车为我们提供了首次了解月球次表面上层的机会。其他任务——例如 NASA 的双子星 GRAIL(重力恢复和内部实验室)航天器,它们在 2011 年至 2012 年绕月球运行——已经能够更深入地探测地表以下,但方式有限:使用月球重力数据,它们以相对较低的分辨率瞥见了数百公里深度的巨大特征。

NASA 戈达德太空飞行中心的月球科学家丹尼尔·莫里亚蒂没有参与这篇新论文,他说研究人员的结果很有趣,因为这些发现提供了了解月球如何随时间演变的视角。“月球表面与地球表面截然不同,”他说。“月球表面发生的唯二真正的大规模过程是撞击坑和火山活动,他们在这里看到了这两种现象的证据。他们着陆的地方是一个大型火山洪泛区。然后,该洪泛区本身也受到了撞击的影响。”

莫里亚蒂指出,洪泛区和撞击碎片可能混合在一起,这可能表明观察到的一些较大的巨石大小的物体来自火山物质的分解,而不是附近撞击产生的碎片的结果。也可能是来自月幔的物质,由最初形成南极-艾特肯盆地的撞击暴露出来,与碎片混合在一起,这在嫦娥四号任务的早期结果中有所暗示。

月球车正在继续在表面移动,定期停下来进行测量并使用其仪器。随着它的移动,研究人员希望它可能会看到地下碎片层的大小发生变化,从而揭示月球广阔、剧烈和古老的撞击历史的更细微的细节。“我们要求[月球车]朝着[研究人员]可以说[碎片]厚度正在变化的地方前进,”佩蒂内利说。“这将很重要。”