中国的祝融号火星车深入探测了火星表面之下,发现了两次重大洪水的证据,这两次洪水可能塑造了这个机器人自2021年5月着陆以来一直在探索的区域。

今天发表在《自然》杂志上的一项分析是祝融号雷达成像仪的首个成果,该成像仪可以探测到地表以下100米。奥斯陆大学的行星科学家斯韦恩-埃里克·哈姆兰说:“这是一篇非常有趣的论文,我对他们用这种雷达能看到多深印象深刻。”他分析了美国宇航局的毅力号火星车收集的唯一先前的行星地面穿透雷达数据。

祝融号着陆点——位于火星北半球乌托邦平原的广阔平原——的历史一直困扰着科学家。一些人推测,水或冰曾经是这片景观的特征。来自太空的观测已经确定了沉积物,表明该地区曾经是一个古老的海洋或被巨大的洪水淹没,以及地质特征,例如坑状锥,类似于由水或冰形成的结构。今年5月,研究人员分析了中国火星轨道飞行器天问一号拍摄的着陆点红外图像,发现水合矿物质,这些矿物质可能是地下水通过岩石上升或冰融化时形成的。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑支持我们屡获殊荣的新闻报道,方式是 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关塑造我们今天世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

但是该地区也可能被熔岩覆盖,从而掩盖了地下的一些水文过程。来自着陆点以东埃律西昂火山的喷发或其他火山活动可能已经用岩浆覆盖了该地区,正如在乌托邦盆地的其他地区观察到的那样。通过研究雷达数据,研究人员希望了解发生了什么,以及水或冰是否可能仍然潜伏在岩石之下。北京国家空间科学中心的行星科学家、研究合著者刘洋说:“我们想知道地表之下发生了什么。”

地表之下

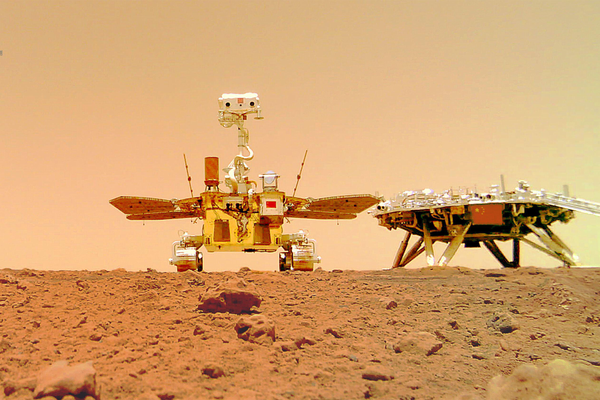

祝融号是中国在红色星球上的第一辆火星车,它一直在探索乌托邦平原的南部。该火星车的地面穿透雷达发射高频无线电波,可以穿透地表3至10米的深度,而低频波可以到达地下100米,但分辨率较差。该研究的作者分析了5月25日至9月6日期间在祝融号向南行驶超过1100米地形时采集的低频数据。雷达信号从地表下的物质反射回来,揭示了它们的颗粒大小及其保持电荷的能力。较强的信号通常表示较大的物体。

雷达没有发现任何液态水下至80米的证据,但它确实探测到两个具有有趣模式的水平层。该团队报告说,在10至30米深的层中,反射信号随着深度的增加而增强。研究人员说,这可能是由于较大的巨石位于该层的底部,而较小的岩石沉降在顶部。一个更古老、更厚的层在30至80米以下显示出类似的模式。

中国科学院地质与地球物理研究所的地震学家、合著者陈玲说,较老的层可能是30多亿年前快速洪水将沉积物带到该地区的结果,当时火星上有很多水活动。

上层可能是大约16亿年前另一次洪水造成的,当时有很多冰川活动。陈说,上层不太可能包含完整的熔岩流,因为它保持电荷的能力比完整的火山岩预期的要小。此外,研究人员没有看到任何突然的层变化,当熔岩流遇到沉积物时,预计会出现这种情况。

火山的还是沉积的?

但是,陈说,薄薄的一层熔岩曾经覆盖了上层,并且逐渐分解成较小的碎片,这是有可能的。澳门科技大学的行星科学家徐毅说,仅凭雷达数据无法明确揭示物质是沉积的还是火山的。

哈姆兰说,雷达数据擅长指示地下物质的层理和几何形状,但不太擅长精确确定其成分,包括物质是冰还是岩石。他说,通常,研究人员依靠其他线索,例如从地表露出的岩石,来构建过去事件的图景。作者说,他们不能排除该地区包含埋藏的盐冰的可能性。

预计该任务将获得更多雷达结果,包括祝融号继续在火星上行驶期间采集的数据、已经进行的高频雷达测量的结果以及天问一号的轨道雷达观测结果,这些观测结果深入行星内部。它们可能有助于澄清地形的细节。凌说:“这只是第一步。”

本文经许可转载,最初于2022年9月27日首次发表。