在紫色的晨空中,在一团棕色的烟雾中,孙悟空起飞了。中国的首个太空暗物质探测器——以16世纪中国小说中的一位虚构战士命名的“悟空”,于12月17日发射升空,标志着该国太空战略新方向的开始。

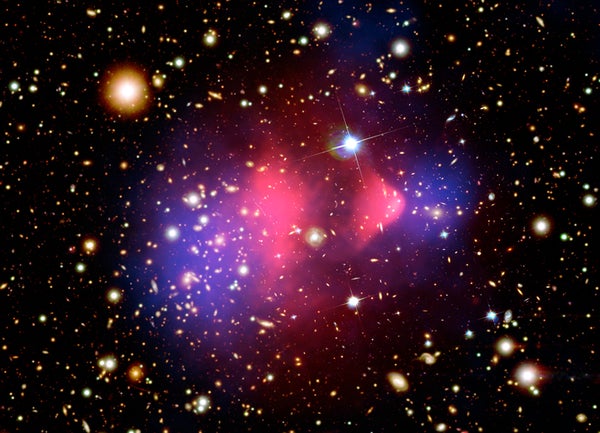

该探测器旨在从地球轨道上探测高能粒子和γ射线。物理学家认为,暗物质——一种迄今为止只能通过其引力效应观察到,但据认为占宇宙物质的85%的物质——可能会通过产生宇宙射线来揭示自身,因为其粒子会湮灭。

但是,悟空,更正式的名称为暗物质粒子探测卫星(DAMPE),也因成为中国科学院空间科学战略性先导专项在2011年启动以来推出的五项空间科学任务中的首个而引人注目。

关于支持科学新闻

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保今天关于塑造我们世界的发现和想法的有影响力的故事的未来。

方向的改变

中国已经是世界主要的太空强国之一,但到目前为止,一直专注于载人和机器人探索,对实际的太空科学投入很少。(一个值得注意的例外是2003年发射的,研究磁暴的双星探测器)。

继今天在西北中国甘肃省酒泉卫星发射中心的发射之后,明年还将发射另外两项任务:世界首颗量子通信卫星和一颗在独特的能带进行观测的X射线望远镜。国家空间科学中心(NSSC)主任吴季表示,这些任务共同标志着中国空间科学的新起点。该中心负责运行该项目。吴季说。

量子科学卫星的首席科学家潘建伟补充说,其他国家也曾有过探月任务。但是通过空间科学卫星,“我们可以做一些新的和非常伟大的事情,不仅为中国,也为全世界”。

本周早些时候,公众为DAMPE起了个昵称“悟空”,这是中国航天计划近期外联活动的一部分;类似的公开活动也为中国月球车起了个名字叫“玉兔”,该月球车于2013年登陆月球。

悟空将利用其巨大的表面积来观测大量的宇宙射线,以及它们的来源。它将以比现有探测器(如阿尔法磁谱仪 (AMS),该谱仪目前附着在国际空间站上)更高的能量来观测天空。“我们不知道这是否是寻找暗物质的更好方法,因为暗物质尚未被发现,”位于欧洲粒子物理实验室 CERN 的 AMS 物理学家 Mike Capell 说。

脉冲星之谜

探测器可能有助于解开一些谜团。 2013 年,AMS 宣布它已经看到了暗物质的迹象,但到目前为止,它检测到的高能粒子太少,无法确定。 Capell 说,虽然 DAMPE 缺乏直接解决这个难题的设备,但它可以揭示信号是否是由不同的天体物理源(如脉冲星)引起的。

斯德哥尔摩 Oskar Klein 宇宙粒子物理学中心的物理学家 Miguel Sanchez-Conde 说,虽然 DAMPE 收集的入射光子较少,但它比现有的 γ 射线望远镜(如 NASA 的费米-LAT)更能精确地确定它们的能量。这种能力应该使 DAMPE 能够看到一些暗物质模型预测的辐射急剧上升。

紧随悟空之后的是两项同样雄心勃勃的实验。计划于 6 月发射的量子科学卫星将成为世界上首个探索被称为量子纠缠现象的太空实验。该任务将测试从两个地面站发射到卫星的光子是否能够与它们在地球上的对应物保持纠缠。它还将探测这种量子连接(跨越超过 1,000 公里的破纪录距离)是否允许信息在位置之间即时且安全地“传送”。此前,此类实验已通过光纤或空气在地球上以及在短得多的距离上传输光子。

奥地利维也纳大学的物理学家 Anton Zeilinger 说,最终目标是创建一个全球量子通信网络,他正在与潘建伟在量子卫星上合作。潘建伟说,通过推动量子纠缠的极限,该卫星还将有助于解决关于宇宙的基本奥秘,例如如何将量子力学与爱因斯坦的广义相对论统一起来。

黑洞

在今年下半年,中国将发射硬X射线调制望远镜(HXMT),寻找明亮而短暂的辐射源,例如正在增长的黑洞。位于罗马的意大利国家天体物理研究所的天文学家路易吉·皮罗说,HXMT将在天空中进行大范围扫描,其在较大能量范围顶端的灵敏度将超过现有的宽视场望远镜。

吴季说,这三项都是前沿任务,有可能做出真正的发现,但国家空间科学中心主任仍然不满意。中国的空间科学以五年为周期提供资金,在目前的周期中获得了约 30 亿元人民币(4.6 亿美元)。因此,与美国和欧洲不同,没有永久性资金,这使得制定长期计划变得困难。“我们觉得这不安全,”吴季说。“这比什么都没有好。但我们仍在追赶。”他认为,在中国在空间科学领域取得发现之前,“我们还不是真正的太空强国”。

目前的资金周期将于明年到期。尽管吴季表示他相信中国科学院将继续支持该计划再持续五年,但这只能在明年得到确认。这笔资金必须涵盖另外两项任务——一颗用于进行微重力和生命科学实验的实践十号卫星和一颗被称为夸父的空间天气卫星。

国际贡献

皮罗指出,目前和未来的大多数中国科学卫星都包含了来自世界各地科学家的贡献。他说,这种合作“可以明确科学目标,优化资源并避免重叠”。 Zeilinger 将中国在太空量子通信领域的开创性工作归因于“以完成工作为导向”的快速决策过程。

在美国,国会在2011 年通过了一项法律,禁止 NASA 与中国合作,除非在极少数情况下。相比之下,欧洲航天局希望与中国合作,并且已经在小型近地空间天气观测站 太阳风磁层电离层连接探测器 (SMILE) 上与中国科学院合作。

美国罗得岛州纽波特海军战争学院的中国太空项目专家 Joan Johnson-Freese 指出,中国在空间科学方面的经验有限。 她说,除了政治因素外,这还阻碍了中国迄今为止的合作,但中国渴望发展和建立自己的专业知识。

吴季说,中国科学家希望与美国合作,但断绝关系对美国的伤害大于中国。“这给了欧洲人一个很好的机会。美国应该意识到这一点。”

本文经许可转载,并于 2015 年 12 月 15 日首次发表。