乔治奥斯·迪米特里亚迪斯认为他把数据搞砸了。当时是星期五深夜,加州大学圣克鲁兹分校的天文学家迪米特里亚迪斯是办公室里最后一个人。他一直在焦急地等待美国国家航空航天局的行星猎手开普勒太空望远镜向地球传输一批数据——不是因为他想仔细搜索观测结果寻找系外行星的迹象,而是因为他在寻找超新星。

你看,开普勒的设计目的是出色地完成一件事:密切监测恒星,以便捕捉到亮度上的微小闪烁。这使其非常适合寻找系外行星(这些行星会遮蔽其宿主恒星的光线)——以及进行一系列其他观测,例如记录恒星死亡时发出的光的上升和下降。因此,当开普勒的任务延长后,天文学家决定该望远镜应该搜索超过 20,000 个星系,以便尽可能多地捕捉超新星。当今年一月,一颗超新星在一个仅 1.7 亿光年远的螺旋星系中爆发时,迪米特里亚迪斯知道这将是迄今为止对宇宙爆炸背后最初时刻的最佳观察。

但数据提供的记录比他希望的还要好。“我以为我做错了什么——不是因为有噪声,而是因为它太好了,”迪米特里亚迪斯说,他解释说天文学家通常会错过超新星爆炸后的最初几天甚至几周,然后每晚监测一次。这给了他们相对较少的数据点。但是在这里,天文学家拥有爆炸前的图像,以及此后每 30 分钟的图像。“我以前从未见过这样的东西,”他说。更重要的是:超新星的亮度在早期迅速上升,在其随时间变化的光线图(称为光变曲线)中产生了一个意想不到的“凸起”。迪米特里亚迪斯用红色圈出了那个凸起,并在发送给合作者的光变曲线之前,用箭头指向它,并画了三个问号。从那时起,他们分析了那个凸起——试图确定爆发的隐藏触发因素——在一篇新论文中,该论文已被《天体物理学杂志快报》接受发表,并在线提供。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保未来能够继续讲述关于塑造我们今天世界的发现和想法的有影响力的故事。

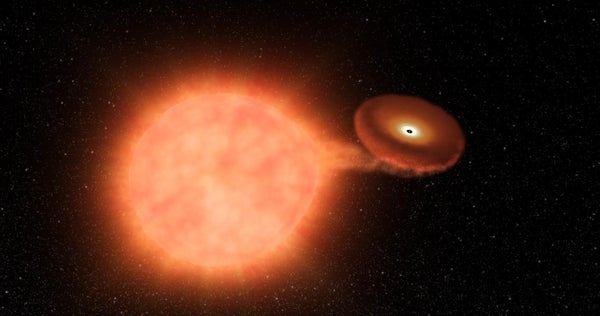

该天体被命名为 SN 2018oh,属于“Ia 型”超新星。这些爆发每次爆炸的光度大致相同,因此可以用作宇宙灯塔来测量宇宙的浩瀚。(因为天文学家知道这些天体在现实中有多亮,以及它们在地球上看起来有多亮,所以他们可以计算出到遥远爆炸的距离)。因此,它们通常被称为标准烛光。而且由于它们如此标准,天文学家长期以来一直认为它们就像宇宙装配线上建造的烟花一样——每一个的构造方式都与下一个相同。但有一个主要的障碍:尽管每一个都是由白矮星(一颗燃尽的、大致地球大小的类太阳恒星残骸)的死亡引发的,但这些天体太稳定了,无法自行爆炸。相反,必须有一个隐藏的刺客。长期以来,天文学家一直在争论,那个刺客是第二颗白矮星还是巨星。如果是一颗白矮星,那么这两颗恒星将螺旋式地相互靠近,并在剧烈的爆炸中碰撞。如果是一颗更大的恒星,那么白矮星将从这颗伴星那里窃取物质,直到它无法再支撑额外的重量,并最终将自己炸成碎片。

真正的罪魁祸首是哪个刺客?这已经是一个 50 年的谜,但 SN 2018oh 可能刚刚从宇宙犯罪现场揭示了一个重要的线索。在第二种情况下,伴星不会螺旋式地向内移动,而是会幸存下来——留下了一系列证据。2010 年,加州大学伯克利分校的天文学家丹尼尔·卡森(也是这篇论文的合著者)预测,在这种情况下,来自超新星的膨胀碎片云将撞击幸存的伴星——这个过程会加热残骸并导致碎片变亮——从而在早期光变曲线中产生一个凸起。就像火焰最热的部分是蓝色一样,那个凸起也应该是蓝色的。天文学家长期以来一直在寻找这个特征,甚至发现了一些超新星,其中异常的数据点可能指向这个难以捉摸的蓝色凸起——但没有一个像这个这么明显。迪米特里亚迪斯和他的同事认为这是迄今为止关于巨型伴星的最佳证据。

但其他人,如夏威夷大学马诺阿分校的天文学家本杰明·沙佩不同意这种观点。在另一篇也提交给 ApJ Letters 的论文中,沙佩和他的同事在线辩称,第一种情况才是正确的——两颗白矮星螺旋式地相互靠近,从而引发超新星的运动。在这种情况下,没有幸存的伴星。那么沙佩如何解释早期的凸起呢?他的团队认为,这是由其中一颗白矮星表面的一团放射性物质在超新星的峰值亮度之前发光引起的——从而解释了早期的光线凸起。这并不是一个疯狂的想法:尽管有许多不同的模型描述了白矮星之间危险的探戈,但一种流行的模型预测了恒星地壳上会有这样一团放射性物质。

两支团队都认为,每种情况都有赞成和反对的理由——承认需要更好的理论模型和未来的观测来推进这些假设。事实上,德克萨斯大学奥斯汀分校的天文学家克雷格·惠勒(他没有参与这两项研究)对这两种情况都不信服。“在爆炸后的最初几分钟或一小时内,那种早期时间的数据极其罕见,”他说。“他们是否为我们提供了解决所有问题的决定性信息——我认为可能没有。”

加州大学圣克鲁兹分校的天文学家瑞安·福利(也是迪米特里亚迪斯研究的合著者)认为,无论哪种情况获胜,这些天体看起来都可以通过两种不同的恒星装配线形成。“即使你不想说这是与伴星碰撞,但这仍然是一个问题,因为我们知道并非所有 Ia 型超新星都具有这种凸起,”他说。“因此,至少,爆炸中发生了一些事情,导致了爆炸后最初几天内的这种多样性。”当这些超新星实际上遵循不同的路径时,它们如何保持如此“标准烛光”的光度?事实上,它们的亮度可能会略有变化,但这种变化非常可预测,天文学家可以对此进行校正,因为最亮的超新星比它们较暗的同类衰减得更慢。

幸运的是,爆炸作为宇宙里程碑的作用是稳固的,但更好地理解其多样化的成因只会提高基于它们的测量的精度。或者,正如福利所说,“大方向不会改变,但细节可能很重要。”如果天文学家想要解开我们这个时代的伟大宇宙谜团,例如暗能量——这种鲜为人知的现象推动着宇宙的膨胀——那么这些细节至关重要。只有精确测量整个宇宙历史的膨胀率(通过借助 Ia 型超新星测量的距离获得)才能让天文学家发现暗能量是否随时间变化,从而确定它到底是什么。

但这都取决于那场致命的探戈,以及这些恒星是否与各种伴星共舞——从借给它们超出其承受能力的更多气体的巨星,到可能与它们相撞的双胞胎。