所有使我们成为人类的东西都位于构成人脑的1.4公斤黄褐色组织中。我们的思想在这里发展,爱或恨的感觉也在这里产生,人类最具创造性和最邪恶的想法也源于此。这种核桃状结构也是自然界产生的最复杂器官。大脑蕴藏着约 860 亿个神经元,或神经细胞,它们必须在正确的时间诞生,迁移到正确的位置,并以正确的方式连接起来,我们才能生存和繁荣。

准确理解人脑如何发育和运作是现代生物学的最大挑战。自 100 多年前神经科学诞生以来,我们对该器官的大部分了解都来自对动物(通常是小鼠或大鼠)进行的实验。科学家们可以为这种方法辩护,因为小鼠和人类拥有共同的大脑结构:它们具有许多相同类型的神经细胞,并且主要依赖大脑的相同部分来执行共同的心理过程。但人类和啮齿动物在一个关键方面存在差异。小鼠的大脑表面光滑,而人类的大脑则高度折叠。

对于非科学家来说,这种差异可能看似微不足道。但神经生物学家认为,折叠对人类大脑功能产生了巨大的影响。它允许在相同体积内放置更多的神经元,并且也是所有“智能”动物(如猴子、猫、狗和鲸鱼)的突出特征。进化生物学家已经表明,折叠源于小鼠和人类之间的另一个差异:大脑许多部分的神经元源于一组特定的前体细胞,这些细胞在小鼠中仅以微量存在。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。 通过购买订阅,您将帮助确保有关当今塑造我们世界的发现和思想的具有影响力的故事的未来。

这些差异可能解释了为什么许多导致人类严重神经系统疾病的常见基因突变在研究人类疾病机制的研究人员将这些突变植入小鼠体内时几乎没有影响。如果这些突变影响了正常人脑结构的发生或维持,或者影响了仅在人类中常见的细胞类型的功能,那么这些研究注定要失败。事实上,人脑的独特特征可能是啮齿动物研究未能为精神分裂症、癫痫和自闭症等脑部疾病找到有效疗法的原因之一。

认识到小鼠和人脑之间的差异促使人们寻找更具信息量的方式来进行神经科学实验。最近,我的实验室提出了一种令人兴奋的方法:在实验室培养皿中微型化地培养发育中的大脑的最大部分。这些被称为类器官的脑部结构为神经科学家提供了一个人脑模型,该模型应提供他们在小鼠研究中无法获得的信息。例如,研究人员可以观察当培养皿中的大脑或迷你大脑暴露于寨卡病毒时会发生什么,寨卡病毒会破坏受感染妇女胎儿的脑部发育,或者当类器官经过基因工程改造以模拟患有神经系统疾病的大脑时会发生什么。

培养皿中的大脑(某种程度上是)

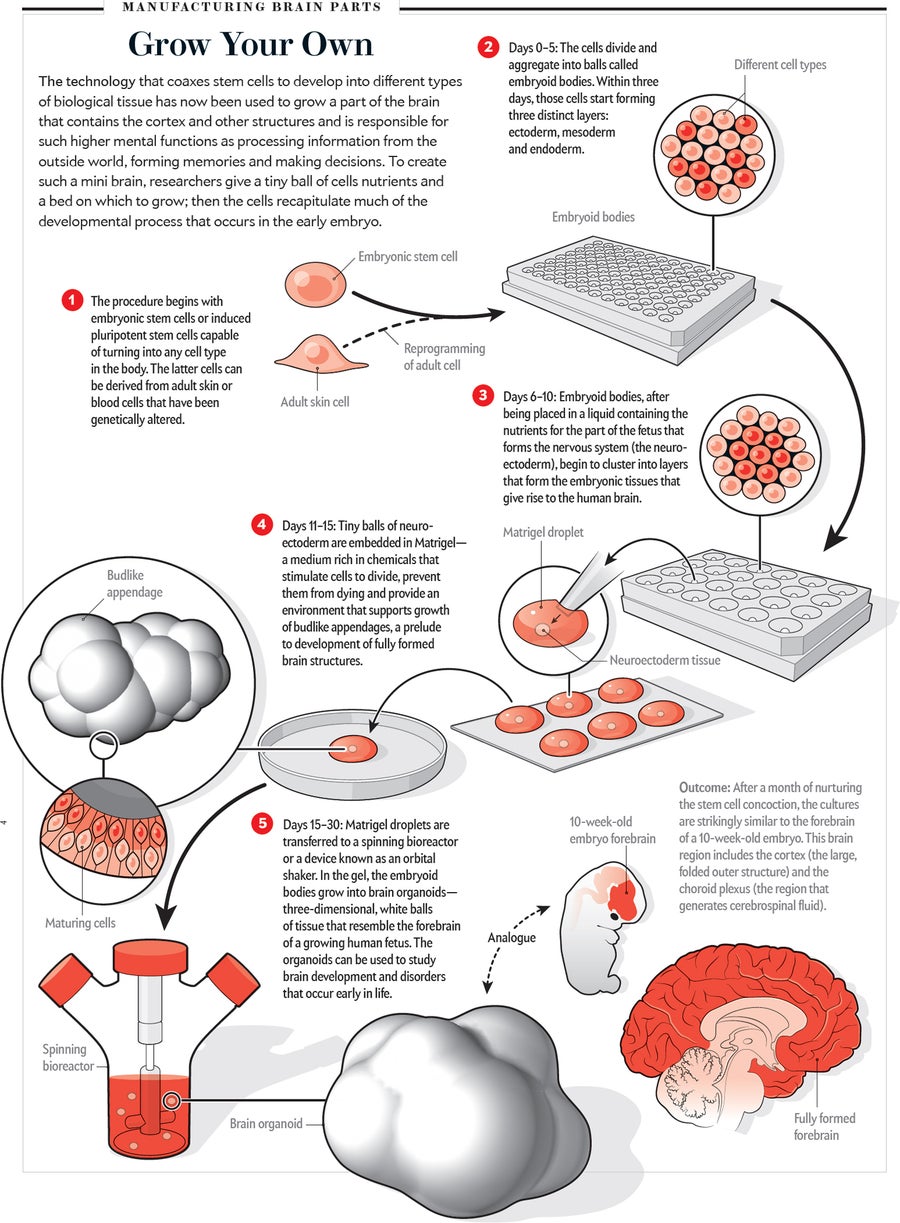

我的实验室于 2012 年开始研究类器官,当时该小组的博士后科学家玛德琳·A·兰开斯特设计了一种在培养皿中复制人类胎儿在发育的最初约 10 周内导致大脑形成的基本过程的方法 [参见对页上的方框]。我们的程序依赖于被称为干细胞的人类细胞,这些细胞表现出一种称为多能性的显著特征。多能干细胞是早期胚胎中发现的相同类型的细胞。当在合适的条件下培养时,它们可以产生任何类型的组织,无论是神经、肌肉、血液、骨骼还是任何其他类型。在胎儿中,这些新细胞仅在几天内保持其多能性。但使用特殊的实验室培养物,研究人员可以将它们永久地保存在这种状态,并最终将它们转化为几乎任何所需的细胞类型。

首先,我们在含有神经外胚层(胎儿中形成神经系统的部分)生长所需的所有营养物质的液体中培养细胞。当细胞聚集成称为胚状体的球时,我们将该球嵌入一种叫做 Matrigel 的神奇物质中。这种凝胶由从小鼠软骨肿瘤中分离出来的培养细胞产生,类似于细胞在胎儿中坐落的膜。Matrigel 富含既能刺激细胞分裂又能阻止细胞死亡的因子,它提供了一个支架,该支架既足够坚硬以供细胞抓握,又足够可塑以供细胞修饰,而细胞反过来又会改变其形状。

这些实验的结果非常壮观。在凝胶中自行发育,胚状体生长成三维的白色组织球,类似于胚胎人脑。暴露于触发胎儿大脑发育的适当化学信号后,干细胞生长成人类前脑的精确复制品,前脑是负责高级心理功能的区域。它包括诸如皮层(大的、折叠的外部结构)和脉络丛(产生脑脊液的区域)等组成部分。我们还发现了其他结构,这些结构引导细胞到达它们在发育中的大脑中的正确位置。内侧和外侧神经节隆起执行此功能,有助于产生通常抑制神经活动(中间神经元)的细胞和参与记忆形成的海马体。

生长中的类器官中的细胞排列方式与 8 到 10 周大的胎儿大脑中的细胞排列方式完全相同。在极少数情况下,类器官甚至会长出小的眼杯,即组织中的凹陷,其中包含有色色素,这与人眼开始形成时的情况非常相似。此外,正如发育中的大脑中发生的那样,细胞分裂并产生在胚胎中发现的神经细胞类型。神经细胞发出轴突——与其他神经元接触形成活跃信号网络的细长电缆。在形成这些网络之前,神经元会从一个区域迁移到另一个区域,这与它们在胎儿中的迁移方式非常相似,这可能会为神经元最终到达错误位置时发生的情况提供线索,而这在精神疾病中经常发生。

站在巨人的肩膀上

在培养物中构建组织的想法并非真正新鲜。与大多数科学发现一样,当前的类器官热潮依赖于多年的探索性研究,其中一些研究可以追溯到一个多世纪以前。早在 1907 年,动物学家亨利·威尔逊就证明,某些低等动物,如海绵,在被分解成单个细胞后可以自行重新组装,这表明大脑被赋予了组装其无数部分的能力。

1939 年,约翰内斯·霍尔弗雷特发现,青蛙胚胎中的各种细胞会相互寻找并再生它们的形状,即使它们已被完全分离。在 20 世纪 80 年代,这一发现引发了“重聚”研究的巨大繁荣,其中复杂的动物器官,如视网膜甚至皮层,是通过将它们不同的细胞类型聚集在一起而在实验室中形成的。

图片来源:Tami Tolpa; 来源:“Generation of Cerebral Organoids from Human Pluripotent Stem Cells”,作者 Madeline A. Lancaster 和 Juergen A. Knoblich,发表于Nature Protocols,第 9 卷; 2014 年 10 月

在 2006 年至 2010 年进行的早期重聚实验的基础上,日本理化学研究所发育生物学中心的已故科学家笹井芳树率先使用多能干细胞培养神经系统组织,最著名的是人类视网膜。事实上,我们的脑类器官技术将他的技术与荷兰乌得勒支大学的汉斯·克莱弗斯的开创性工作相结合,后者将干细胞与 Matrigel 结合起来,建立了一个可用于培养肠道、胃甚至肝脏和胰腺组织的培养系统。

除了从这些早期研究中汲取教训外,我们的工作还利用了最近开发的技术,这些技术正在彻底颠覆整个生物医学研究领域。其中一项称为重编程的技术是由日本诺贝尔奖获得者、京都大学的山中伸弥开发的。通过一组简单的基因操作,重编程将已经完全成熟的体细胞转回多能干细胞——并且它可以对几乎任何细胞(从皮肤细胞到血细胞)做到这一点。然后,来自皮肤或血液样本的干细胞可以转化为各种类型的脑细胞,而这些细胞又可以培养成类器官。这种方法可以避免使用源自胚胎的细胞的需求。

重编程允许将从患有遗传疾病的患者细胞中生长的类器官与来自健康个体的类器官进行比较,以找出疾病的根本原因,因为患者细胞中的遗传缺陷应该像影响发育中的胎儿一样影响类器官。事实上,我们已经使用类器官技术来深入了解小头畸形,即患者出生时大脑尺寸严重缩小。我们发现,从小头畸形患者细胞中生长的类器官比正常类器官小得多。由于我们可以无限量地培养患者的细胞,我们现在可以对导致发育中胎儿小头畸形的分子事件链进行详细分析。对于其他脑部疾病来说,情况也应该如此:使用患者的细胞来培养类器官可能使神经科学家能够更好地理解导致精神分裂症、癫痫和其他难以或不可能在动物身上研究的疾病的大脑形成缺陷。

源自非患病个体重编程细胞的类器官也可能有用。事实上,它们在寨卡病毒流行期间得到了很好的利用,寨卡病毒被认为是导致许多在怀孕期间感染的妇女所生婴儿患上小头畸形的原因。多个研究类器官的实验室,首先在巴西,然后在美国,现在已经证实该病毒会导致小头畸形——如果不是这项新技术,这种联系将仍然是假设性的。当类器官感染寨卡病毒时,它们的神经细胞会死亡,由此产生的类器官比未感染的类器官小得多,非常像我们从小头畸形患者身上生长的类器官。

类器官很可能有助于研究其他病毒。多种病毒,如巨细胞病毒或单纯疱疹病毒,在怀孕期间发生感染时会导致脑缺陷。通过培养类器官并用不同的病毒感染它们,我们可以尝试了解它们为什么会造成损害,它们的共同点是什么以及损害机制彼此之间有何不同。最终,类器官可用于识别病毒用于进入细胞的停靠点或受体——并且它们对于在将潜在的抗病毒药物转移到患者的临床试验之前进行测试可能至关重要。

推动类器官使用的第二种技术是基因组工程——一种允许研究人员改变细胞遗传密码的方法集合。经过基因工程改造以纳入疑似导致疾病的突变的类器官可以使研究人员确定基因缺陷是否真的会导致疾病。研究人员有朝一日或许能够评估修复这些突变是否会产生健康的类器官;如果是这样,这项工作可能会带来抵消突变影响的新疗法。

神经科学家渴望探索迷你大脑技术的其他应用,例如药物开发。该技术可以评估新药是否以期望的方式影响脑组织,从而无需进行动物实验,从而节省药物开发成本。类器官还可以让科学家识别对发育中的人脑产生的不良影响,从而防止在妊娠期间有害的药物到达孕妇手中。如果臭名昭著的药物沙利度胺(在怀孕早期破坏发育中的大脑并导致其他出生缺陷)以这种方式进行测试,那么它大概就不会在 20 世纪 50 年代和 60 年代被处方用于妊娠反应。

类器官正在成为进化生物学家的宝贵工具。它们可用于识别导致人脑与其他灵长类动物相比体积巨大的基因。对比人类和灵长类动物的基因组已经识别出可能与人类特有的认知功能(如语言)相关的基因。理解这些基因的工作原理在很大程度上仍然是一个推测的问题。现在研究人员已经生成了来自黑猩猩和猕猴的类器官,并将它们与人类类器官进行了比较,以识别关键差异。类器官技术最终应该使我们能够通过用猴子的对应物替换人类基因并研究对类器官的影响来测试这些差异的作用。

我们应该害怕吗?

在培养皿中培养人脑的想法肯定会让一些人感到不安。《黑客帝国》等电影浮现在脑海中,这些电影引发了对实验室培养的大脑产生思想甚至个性的幻想。这些都是不必要的恐惧。实验室培养的大脑产生自身意识的可能性为零。类器官不是罐子里的“类人生物”,即使在遥远的未来也不会是。“任何有意识的生物都需要能够处理来自感官的信息,以发展出现实的内部心理模型。类器官既不能看也不能听,并且缺乏任何感官输入。即使我们将它们连接到摄像头和麦克风,传入的视觉和听觉信息仍然需要转换为培养皿中这些脑细胞可以理解的形式——而且,就目前情况而言,提供这种翻译是一项无法克服的技术挑战。

类器官不是功能性大脑,只是模仿器官在分子和细胞水平上壮观细节的组织块。它们类似于脑部手术期间切除的组织块,而不是有意识的生物。

尽管如此,培养类器官确实会引发某些伦理和法律问题。所有类器官都来源于从具有某些合法权利的个体身上提取的细胞。因此,在实验室中进行这项工作必须符合工业国家在从患者身上采集样本时使用的一系列法律和伦理程序。当然,患者必须在他们的细胞可以用于研究之前给予许可。同样的一套规则适用于类器官。但即使好处已明确解释,捐赠者最初也可能对将他们的细胞培养成类脑结构的想法感到不舒服。

下一步是什么?

这项细胞技术的益处大于任何可能的弊端。脑类器官为在人体组织中进行真实的医学和毒理学实验奠定了基础,而无需进行动物实验。即便如此,我和其他人也希望改进它们。例如,当前一代缺乏血管。在类器官发育的早期阶段,这种缺失不是问题,但随着时间的推移,细胞会因缺氧和营养而开始死亡。理论上,应该可以通过新的 3D 打印技术或通过从干细胞中生长血管来提供血管。已知血管会生长到大脑中,这个过程有可能用 3D 培养物重现。

在另一个挑战中,我们希望制造出与实际大脑一样具有前后、上下和左右轴的类器官。与具有明确定义的身体轴的真实胚胎不同,类器官缺乏前后和头尾轴。因此,它们是随机发育的,因此它们的各个部分具有不同的方向。在发育中的大脑中,复杂的信号系统赋予大脑上下感——而这些相同的化学物质最终也可能对类器官产生这种作用。现代生物技术方法可以生成组织培养物,其中存在在发育过程中刺激细胞生长所需的化学物质。这些技术最终可能会形成一端是前脑,另一端是后脑的类器官。

我们已经开始向前推进,开始寻找克服这些障碍的方法。我们已经展示了我们在几年前只能梦想的技术壮举。类器官已经在帮助更好地理解疾病,并协助开发候选药物。培养大脑部分并使用活样本的能力已经开始在生物研究中开启一个全新的篇章,通过提供更真实的实验室培养物——有时甚至是使用动物进行研究的合理替代方案。