涡虫绝不是天才的代名词。这种形状像逗号的扁形虫,遍布世界各地的湖泊和池塘的污泥中。它针头大小的头部有一个微观结构,可以勉强算作大脑。它的两个眼点紧密地排列在一起,看起来像卡通人物一样困惑。它对生活的期望不过是成为一个底栖生物。

但是,这种蠕虫掌握了一项人类最伟大的思想家都难以企及的任务:完美的再生能力。将它撕成两半,它的头部会长出一条新的尾巴,而它的尾巴会长出一个新的头部。一周后,两条健康的蠕虫游走了。

长出一个新的头部是一个绝妙的技巧。但真正让塔夫茨大学生物学家迈克尔·莱文感兴趣的是蠕虫的尾部。他研究身体如何从单个细胞发育而来,以及其他方面,他的研究使他怀疑,生物的智能在很大程度上存在于大脑之外。例如,一条蠕虫后端的细胞可能蕴藏着大量的智慧。“所有的智能实际上都是集体智能,因为每个认知系统都是由某种部分组成的,”莱文说。能够经受住头部完全丧失的动物是莱文完美的测试对象。

支持科学新闻事业

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关塑造我们今天世界的发现和想法的有影响力的故事的未来。

在自然状态下,涡虫喜欢光滑和隐蔽的地方,而不是粗糙和开放的地方。把它们放在一个底部有瓦楞的培养皿中,它们会紧贴边缘。但在大约十年前,莱文在他的实验室里训练了一些涡虫,让它们期待美味的肝脏泥,他把肝脏泥滴到有棱纹的培养皿的中央。它们很快就失去了对粗糙区域的所有恐惧,急切地穿过分界线去获取美食。他用同样的方法训练了其他蠕虫,但在光滑的培养皿中。然后他把它们都斩首了。

莱文丢弃了头部末端,等待了两周,尾部末端重新长出了新的头部。接下来,他将再生蠕虫放入瓦楞培养皿中,并将肝脏滴入中心。在之前的化身中生活在光滑培养皿中的蠕虫不愿移动。但是,从生活在粗糙培养皿中的尾部再生的蠕虫更快地学会了去获取食物。不知何故,尽管完全失去了大脑,但这些涡虫仍然保留了对肝脏奖励的记忆。但是如何做到的?在哪里?

事实证明,普通细胞——不仅仅是高度专业化的大脑细胞,如神经元——具有存储信息并根据信息采取行动的能力。现在莱文已经证明,细胞通过微妙的电场变化作为一种记忆方式来实现这一点。这些发现使这位生物学家站在了一个名为基础认知的新领域的前沿。这个新兴领域的研究人员已经发现,在脑外以及脑内都存在智能的标志——学习、记忆、解决问题。

直到最近,大多数科学家还认为,真正的认知能力是在五十亿年前第一个大脑出现时才出现的。如果没有复杂的神经元集群,行为只是一种反射。但莱文和其他几位研究人员不这样认为。他不否认大脑是令人敬畏的,是计算速度和能力的典范。但他认为细胞团块和大脑之间的差异是程度上的差异,而不是性质上的差异。事实上,莱文怀疑,认知能力很可能是在细胞开始合作执行构建复杂生物体的极其困难的任务时进化出来的,然后被强化成大脑,以使动物能够更快地移动和思考。

这种观点正在被包括机器人专家在内的各个学科的研究人员所接受,例如乔希·邦加德,他是佛蒙特大学形态学、进化和认知实验室的常客合作者。“大脑是自然母亲最近的发明之一,是最后出现的东西,”邦加德说,他希望从底层构建深度智能机器。“很明显,身体很重要,然后在某种程度上你在上面添加了神经认知。它是圣代上的樱桃。它不是圣代。”

日本锯齿涡虫Dugesia japonica头部细胞的生物电电压与尾部细胞不同。调换电压并切断尾部,头部将再生出第二个头部。图片来源:迈克尔·莱文

近年来,随着研究人员认识到遍布生命王国的惊人复杂智能的例子,基础认知的兴趣呈爆炸式增长,无需大脑。对于像邦加德这样的人工智能科学家来说,基础认知提供了一种逃脱陷阱的方法,即假设未来的智能必须模仿以大脑为中心的人类模型。对于医学专家来说,存在着诱人的暗示,表明可以唤醒细胞固有的治愈和再生能力。

对于有哲学思想的人来说,基础认知给世界带来了闪耀的新光芒。也许思考是从一个简单的开始发展起来的。也许它每天都在我们周围发生,以我们尚未认识到的形式发生,因为我们不知道该寻找什么。也许心灵无处不在。

虽然现在看来像是一个黑暗时代的想法,但就在几十年前,许多科学家还认为非人类动物无法体验疼痛或其他情绪。真正的思想?更是不可思议。心灵是人类的专属领域。“那是最后的滩头阵地,”阿德莱德大学的基础认知学者帕梅拉·里昂说,她在2018年创造了这个领域的术语。里昂认为,科学家们坚持认为人类智能在质量上是不同的,这只是另一种注定失败的特殊主义形式。“我们已经被从我们占据的每一个中心位置上拉了下来,”她指出。地球不是宇宙的中心。人类只是另一种动物物种。但真正的认知——那本应使我们与众不同。

现在,随着研究人员记录了离我们越来越远的生物丰富的内心世界,这种观念也在退却。猿类、狗、海豚、乌鸦甚至昆虫都被证明比预想的更聪明。行为生态学家拉斯·奇特卡在他的2022年著作《蜜蜂的心灵》中,记录了他与蜜蜂数十年的工作,表明蜜蜂可以使用手语,识别人脸,并记住和传达远处花朵的位置。它们有好的和坏的情绪,并且可能会因为近乎死亡的经历而受到创伤,例如被隐藏在花中的机械蜘蛛抓住。(谁不会呢?)

但是,蜜蜂当然是有真正大脑的动物,所以少许的智慧并不能真正动摇这种范式。更大的挑战来自我们无脑亲戚身上令人惊讶的复杂行为的证据。“神经元不是奇迹细胞,”佛罗伦萨大学植物学家斯特凡诺·曼库索说,他写了几本关于植物智能的书。“它是一个正常的细胞,能够产生电信号。在植物中,几乎每个细胞都能够做到这一点。”

在一种植物——含羞草上,羽状的叶子通常在被触摸时会折叠和枯萎(一种防御机制,防止被吃掉),但是当西澳大利亚大学和意大利佛罗伦萨大学的一个科学家团队通过整天摇晃植物而不伤害它来训练植物时,它很快就学会了忽略这种刺激。最值得注意的是,当科学家们将植物放置一个月后再重新测试时,它仍然记住了这种经历。其他植物也有其他能力。捕蝇草可以计数,只有当陷阱上的两根感觉毛在快速连续地被触发时才会合上,并且只有当它的感觉毛再次被触发三次时才会将消化液倒入闭合的陷阱中。

植物中的这些反应是由电信号介导的,就像在动物中一样。将捕蝇草连接到含羞草,您可以通过触摸捕蝇草上的感觉毛来使整个含羞草塌陷。这些和其他植物可以被麻醉气体击倒。它们的电活动变得平缓,并且它们停止反应,就像失去知觉一样。

植物能以惊人的方式感知周围环境。它们知道它们是被自身的一部分还是其他东西遮蔽。它们可以检测到流水的声音(并将向它生长)和蜜蜂翅膀的声音(并将产生花蜜以做准备)。它们知道它们何时被虫子吃掉,并将产生难闻的防御化学物质作为回应。它们甚至知道它们的邻居何时受到攻击:当科学家们向豆瓣菜植物播放咀嚼毛毛虫的录音时,这足以使植物向叶子中发送大量的芥子油。

植物最引人注目的行为往往被低估,因为我们每天都看到它:它们似乎确切地知道它们具有什么形态,并根据周围的视觉、声音和气味来规划未来的生长,对未来的资源和危险可能位于何处做出复杂的决定,而这些决定无法归结为简单的公式。正如西班牙穆尔西亚大学最小智能实验室主任、《植物智人》的作者帕科·卡尔沃所说,“植物必须提前计划以实现目标,并且为了做到这一点,它们需要整合大量的数据。它们需要适应性地和积极主动地与周围环境互动,并且它们需要考虑未来。它们别无选择,只能这样做。”

这一切并不意味着植物是天才,但在它们有限的工具集中,它们表现出感知世界并使用这些信息来获得它们所需物品的扎实能力——这是智能的关键组成部分。但是,植物又是一个相对容易的案例——没有大脑,但有很多复杂性和数万亿个细胞可以发挥作用。单细胞生物的情况并非如此,传统上,单细胞生物几乎被所有人归为“无脑”类别。如果变形虫可以思考,那么人类需要重新思考各种假设。

然而,关于池塘浮渣能够思考的证据每天都在增加。以粘液霉菌为例,这是一种细胞性水坑,看起来有点像融化的Velveeta奶酪,并在世界各地的森林中渗出,消化死亡的植物物质。虽然它可能有一个地毯那么大,但粘液霉菌是一个具有多个细胞核的单细胞。它没有神经系统,但它是一个优秀的解决问题者。当来自日本和匈牙利的研究人员将粘液霉菌放在迷宫的一端,并将一堆燕麦片放在另一端时,粘液霉菌做了粘液霉菌会做的事情,探索了美味资源的每一种可能性。但是,一旦它找到了燕麦片,它就从所有死胡同中退了出来,并将它的身体集中在通往燕麦片的路径上,每次都选择了通过迷宫的最短路线(在四种可能的解决方案中)。受到该实验的启发,同一批研究人员随后在粘液霉菌周围堆放燕麦片,其位置和数量旨在代表东京的人口结构,而粘液霉菌将自身扭曲成了一张非常像样的东京地铁系统地图。

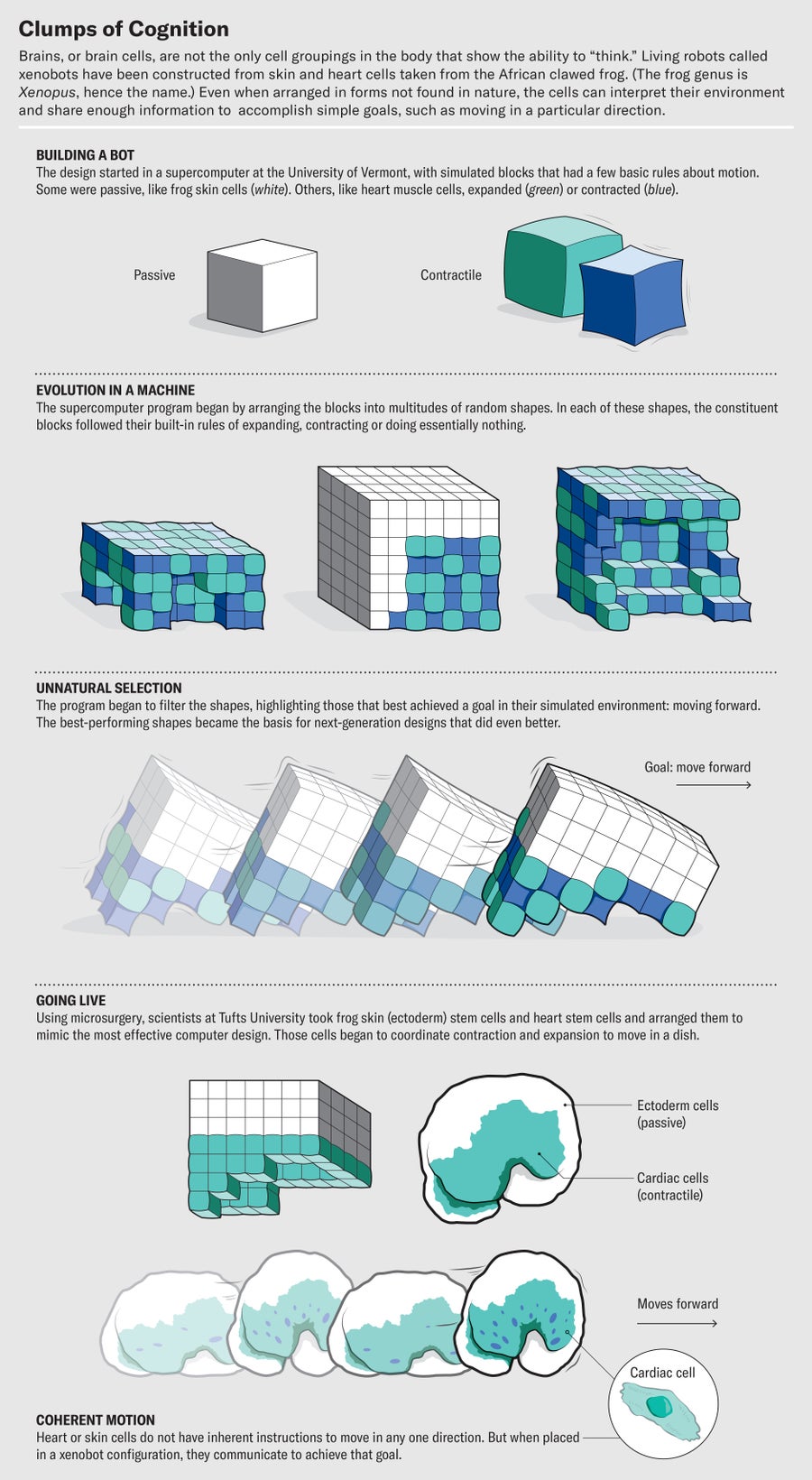

图片来源:棕色鸟设计;来源:“可重构生物体可扩展设计管道”,作者:Sam Kriegman 等人,《PNAS》,第 117 卷;2020 年 1 月(参考文献)

这种解决问题的能力可能会被视为简单的算法,但其他实验清楚地表明粘液霉菌可以学习。当法国国家科学研究中心的奥黛丽·杜苏图尔将一盘盘燕麦片放在铺满咖啡因(粘液霉菌觉得恶心)的桥的远端时,粘液霉菌被难住了好几天,像一个蜘蛛恐惧症患者试图躲过狼蛛一样,寻找过桥的方法。最终,它们变得非常饥饿,以至于它们冒险一试,越过咖啡因,享用美味的燕麦片,很快它们就完全失去了对以前令人厌恶的东西的反感。它们克服了它们的抑制,并从经验中学习,即使在被置于休眠状态一年后,它们仍然保留了记忆。

这使我们回到了被斩首的涡虫。没有大脑的东西怎么能记住任何事情?记忆存储在哪里?它的思维在哪里?

关于记忆的正统观点是,它作为神经元大脑中突触连接的稳定网络而存储。“这种观点显然正在破裂,”莱文说。部分拆除工作来自加州大学洛杉矶分校神经科学家大卫·格朗茨曼的实验室。格朗茨曼能够通过从受到电击的海兔大脑中提取 RNA 并将其注射到新海兔的大脑中,从而将对电击的记忆从一只海兔转移到另一只海兔。接受者随后“记住”了在电击之前从触摸中退缩。如果 RNA 可以成为记忆存储的介质,那么任何细胞都可能具有这种能力,而不仅仅是神经元。

实际上,细胞集合可能能够融入经验的可能机制并不缺乏。所有细胞的细胞骨架和基因调控网络中都有许多可调节的部分,这些部分可以设置为不同的构象,并且可以在稍后告知行为。就斩首的涡虫而言,科学家们仍然不确定,但也许剩余的身体将信息存储在它们的细胞内部,这些信息可以在身体重建时传达给身体的其余部分。也许它们对粗糙地面的基本神经反应已经改变。

不过,莱文认为正在发生一些更耐人寻味的事情:也许印象不仅存储在细胞内部,而且还存储在它们通过生物电相互作用的状态中,生物电是流经所有生物体的微妙电流。莱文的大部分职业生涯都在研究细胞集合如何相互交流以解决形态发生或身体构建过程中的复杂挑战。它们如何协同工作以在完全正确的位置制造肢体和器官?部分答案似乎在于生物电。

身体中有电流闪烁的事实已经存在了几个世纪,但直到最近,大多数生物学家都认为它主要用于传递信号。向青蛙的神经系统发射一些电流,青蛙的腿就会踢。神经元使用生物电来传递信息,但大多数科学家认为这是大脑的专长,而不是身体的专长。

然而,自 20 世纪 30 年代以来,少数研究人员观察到,其他类型的细胞似乎正在使用生物电来存储和共享信息。莱文沉浸在这种非常规的研究工作中,并根据他在计算机科学方面的背景进行了下一次认知飞跃。他在上学期间通过编写代码来养活自己,并且他知道计算机使用电力来切换晶体管在 0 和 1 之间,并且所有计算机程序都是从该二进制基础构建起来的。因此,当他还是本科生时,当他了解到体内所有细胞的膜上都有通道,这些通道就像电压门一样,允许不同级别的电流通过时,他立即意识到这些门可以像晶体管一样发挥作用,并且细胞可以使用这种电力驱动的信息处理来协调它们的活动。

为了找出电压变化是否真的改变了细胞彼此传递信息的方式,莱文转向了他的涡虫养殖场。在 2000 年代,他设计了一种方法来测量涡虫上任何一点的电压,并发现头部和尾部末端的电压不同。当他使用药物将尾部的电压改变为通常在头部发现的电压时,蠕虫并没有感到不安。但随后他将涡虫切成两半,头部末端再生出了第二个头部,而不是尾部。值得注意的是,当莱文将新蠕虫切成两半时,两个头部都长出了新的头部。尽管这些蠕虫在基因上与正常的涡虫相同,但一次电压变化导致了永久性的双头状态。

为了进一步证实生物电可以控制身体形状和生长,莱文转向了非洲爪蟾,这是一种常见的实验动物,可以迅速从卵变成蝌蚪,再变成成虫。他发现,他可以通过在蝌蚪的任何位置诱导特定的电压,从而触发在该位置产生一个正常运作的眼睛。通过简单地在伤口上施加正确的生物电特征 24 小时,他可以诱导功能性腿的再生。细胞从那里接管。

“这是一个子程序调用,”莱文说。在计算机编程中,子程序调用是一段代码——一种速记——告诉机器启动一整套低级机械动作。这种更高级别编程的优点在于,它使我们能够控制数十亿个电路,而无需打开机器并手动机械地更改每个电路。而构建蝌蚪眼睛的情况就是如此。没有人需要微观管理晶状体、视网膜和眼睛所有其他部分的构造。这一切都可以在生物电的水平上控制。“这实际上是认知粘合剂,”莱文说。“这就是使细胞群能够协同工作的原因。”

莱文认为,这一发现可能对我们理解认知的进化以及人类医学产生深远的影响。学习“细胞语言”——通过生物电协调细胞的行为——可能有助于我们治疗癌症,癌症是一种当身体的一部分停止与身体其他部分合作时发生的疾病。正常细胞被编程为作为集体的一部分发挥作用,坚持分配的任务——肝细胞、皮肤细胞等等。但是癌细胞停止做它们的工作,并开始将周围的身体视为不熟悉的环境,自行行动以寻求营养、复制和防御攻击。换句话说,它们的行为就像独立的生物体。

它们为什么会失去群体身份?部分原因,莱文说,是因为维持细胞心灵融合的机制可能会失败。“压力、化学物质、基因突变都可能导致这种沟通的崩溃,”他说。他的团队已经能够通过将“不良”生物电模式强加到健康组织上来诱导青蛙患上肿瘤。这就像癌细胞停止接收它们的指令并变得不受控制一样。

更诱人的是,莱文已经通过重新引入正确的生物电模式来消散肿瘤——实际上是重新建立了失控的癌症与身体之间的沟通,就好像他正在将一个潜伏细胞带回组织一样。他推测,在未来的某个时候,生物电疗法可能会应用于人类癌症,阻止肿瘤生长。如果科学家能够破解告诉细胞开始以正确模式生长的生物电代码,它也可能在再生衰竭器官(例如肾脏或心脏)中发挥作用。事实上,在蝌蚪身上,莱文表明,出生时遭受严重脑损伤的动物在接受正确的生物电注射后,能够构建正常的大脑。

莱文的研究一直具有实际应用,例如癌症治疗、肢体再生和伤口愈合。但在过去的几年里,他允许一种哲学思潮进入他的论文和演讲。“这有点像一个缓慢的推出,”他坦言。“这些想法我已经有了几十年了,但现在才是谈论它们的合适时机。”

这种情况始于 2019 年一篇题为“自我的计算边界”的著名论文,他在该论文中利用他的实验结果来论证我们都是由由更小的、高能力的问题解决代理构建的集体智能体。正如佛蒙特大学的邦加德告诉《纽约时报》的那样,“我们是由智能机器制成的智能机器,智能机器又是由智能机器制成的,一直往下。”

对于莱文来说,这种认识部分来自于观察他的爪蟾的身体在发育过程中的变化。在青蛙从蝌蚪到成虫的转变过程中,它们的脸部经历了大规模的重塑。头部改变形状,眼睛、嘴巴和鼻孔都迁移到新的位置。普遍的假设是,这些重排是硬连线的,并遵循基因执行的简单机械算法,但莱文怀疑并非如此预先注定。因此,他用电力扰乱了青蛙胚胎的正常发育,创造出眼睛、鼻孔和嘴巴都在错误位置的蝌蚪。莱文将它们称为“毕加索蝌蚪”,它们看起来确实很像。

如果重塑是预先编程的,那么最终的青蛙脸应该像蝌蚪一样乱七八糟。青蛙的进化史中没有任何基因可以应对这种新奇的情况。但莱文惊讶地看到,当蝌蚪变成青蛙时,眼睛和嘴巴找到了正确的排列方式。细胞有一个抽象的目标,并协同工作以实现它。“这是行动中的智能,”莱文写道,“在不断变化的情况下,通过采取新的步骤来达到特定目标或解决问题的能力。” 通过生物电融合到一个蜂巢思维中,细胞实现了生物工程壮举,远远超过了我们最好的基因操纵者。

莱文的工作引起了人工智能和机器人领域的一些最强烈的兴趣,他们从基础认知中看到了解决一些核心弱点的方法。尽管人工智能在操纵语言或玩具有明确规则的游戏方面表现出非凡的能力,但它们仍然在理解物理世界方面苦苦挣扎。它们可以创作出莎士比亚风格的十四行诗,但如果你问它们如何走路或预测球将如何滚下山坡,它们就会一窍不通。

邦加德认为,那是因为这些人工智能在某种意义上来说太过于“重头”。“如果你玩这些人工智能,你就会开始看到裂缝在哪里。它们往往围绕着常识和因果关系等事物,这指出了你为什么需要身体。如果你有一个身体,你就可以了解因果关系,因为你可以引起后果。但是这些人工智能系统无法通过戳它来了解世界。”

邦加德是“具身认知”运动的前沿人物,该运动旨在设计通过监测其形态与世界互动的方式来了解世界的机器人。他说,要了解具身认知的实际应用示例,只需看看他一岁半的孩子,“他现在可能正在破坏厨房。这就是蹒跚学步的孩子所做的。他们字面意义和比喻意义上都在戳世界,然后观察世界如何反击。这是无情的。”

邦加德的实验室使用人工智能程序来设计由灵活的、类似乐高积木的立方体组成的机器人,他称之为“机器人技术的 Minecraft”。这些立方体就像块状肌肉,使机器人能够像毛毛虫一样移动身体。人工智能设计的机器人通过反复试验来学习,添加和减去立方体,并随着最糟糕的设计被淘汰而“进化”成更具移动性的形态。

植物利用生物电进行交流和采取行动。如果你刷一下捕蝇草(右)上的感觉毛,并且捕蝇草连接到含羞草植物(左),含羞草上的叶子就会折叠和枯萎。图片来源:纳塔利娅·巴尔诺娃

2020 年,邦加德的人工智能发现了如何制造行走的机器人。这一成就启发了莱文的实验室使用显微外科手术从非洲爪蟾中取出活的皮肤干细胞,并将它们在水中聚集在一起。细胞融合在一起,形成一个芝麻大小的肿块,并作为一个单元发挥作用。皮肤细胞有纤毛,微小的毛发,通常在成年青蛙的表面保持一层保护性粘液,但这些造物像桨一样使用它们的纤毛,在它们的新世界中划桨。它们在迷宫中导航,甚至在受伤时闭合伤口。从它们在生物隔间中的受限存在中解放出来,它们变成了新的东西,并充分利用了它们的情况。它们绝对不是青蛙,尽管它们拥有相同的基因组。但是由于这些细胞最初来自爪蟾属非洲爪蟾,莱文和邦加德给这些东西起了个绰号“异种机器人”。 2023 年,他们表明,另一种物种的碎片也可以实现类似的壮举:人类肺细胞。人类细胞团块自组装并以特定的方式移动。塔夫茨团队将它们命名为“人造机器人”。

对于莱文来说,异种机器人和人造机器人是我们需要重新思考认知如何在实际世界中发挥作用的另一个迹象。“通常当你询问给定的生物时,你会问,‘它为什么有它现在的形状?它为什么有它现在的行为?’标准的答案当然是进化。亿万年来,它一直被选择。好吧,你猜怎么着?从来没有任何异种机器人。从来没有任何压力要成为一个好的异种机器人。那么为什么这些东西在发现自己身处世界 24 小时内就做它们所做的事情呢?我认为这是因为进化不会产生针对特定问题的特定解决方案。它产生的是解决问题的机器。”

异种机器人和人造机器人当然在能力上非常有限,但也许它们提供了一个窗口,让我们了解当具有某些目标和需求的个体单元聚集在一起进行协作时,智能如何自然地扩展。莱文认为,这种与生俱来的创新倾向是进化的驱动力之一,推动世界走向查尔斯·达尔文可能会说的那种“无尽的美丽形态”的状态。“我们还没有真正有一个好的词汇来形容它,”他说,“但我真的相信,这一切的未来看起来更像精神病学谈话,而不是化学谈话。我们最终将拥有一种关于压力、记忆和吸引力的计算方法。”

莱文希望这个愿景将帮助我们克服承认那些与我们自己的外形截然不同的心灵的斗争,无论它们是由粘液还是硅制成的。对于阿德莱德大学的里昂来说,认识到这种亲缘关系是基础认知的真正希望。“我们认为我们是造物的王冠,”她说。“但是,如果我们开始意识到我们与草叶和我们胃中的细菌有更多的共同点——我们在一个非常非常深的层次上是相关的——它会改变人类在这个星球上的整个范式。”

里昂说,实际上,生存行为本身默认就是一种认知状态。每个细胞都需要不断评估其周围环境,决定让什么进入,什么不让进入,并规划其下一步行动。认知不是在进化后期才出现的。它是使生命成为可能的原因。

“你看到的每一种生物都在做这件令人惊奇的事情,”里昂指出。“如果一架飞机能够做到这一点,它将从外部世界引入燃料和原材料,同时制造的不仅是它的组件,还有它制造这些组件所需的机器,并进行维修,所有这些都在飞行中完成!我们所做的简直就是一个奇迹。”