那是 2013 年 5 月,开普勒太空望远镜已寿终正寝。

自 2009 年发射以来,开普勒行星探测任务一直在发现新的行星,但在 2013 年 5 月,其四个反作用轮中的第二个失效了。望远镜无法再控制其指向;主要的开普勒任务结束了。

当时,我是在加州理工学院读三年级的本科生,在我看来,开普勒任务的结束也标志着我过去三年为之奋斗的目标的终结。我想研究新的系外行星系统,并确定它们能告诉我们关于行星如何形成的哪些信息。在我看来,现在是进入这个领域的好时机——开普勒太空望远镜开创了系外行星发现的新纪元,并且新的行星不断涌现。可能性和机遇似乎无穷无尽。我确信,最终,所有这些发现都将导致行星形成的统一理论,而我想利用开普勒发现的碎片来帮助解决这个难题。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关塑造我们当今世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

但是,如果没有开普勒,几个月前还看似无穷无尽的发现之流似乎消失了。我感到非常沮丧。

几年后我才知道,我对开普勒的终结意味着什么完全错了。这架损坏的望远镜不是终结,而是一个新的开始,它将导致我们对一类迷人而神秘的行星——热木星的理解发生转变。

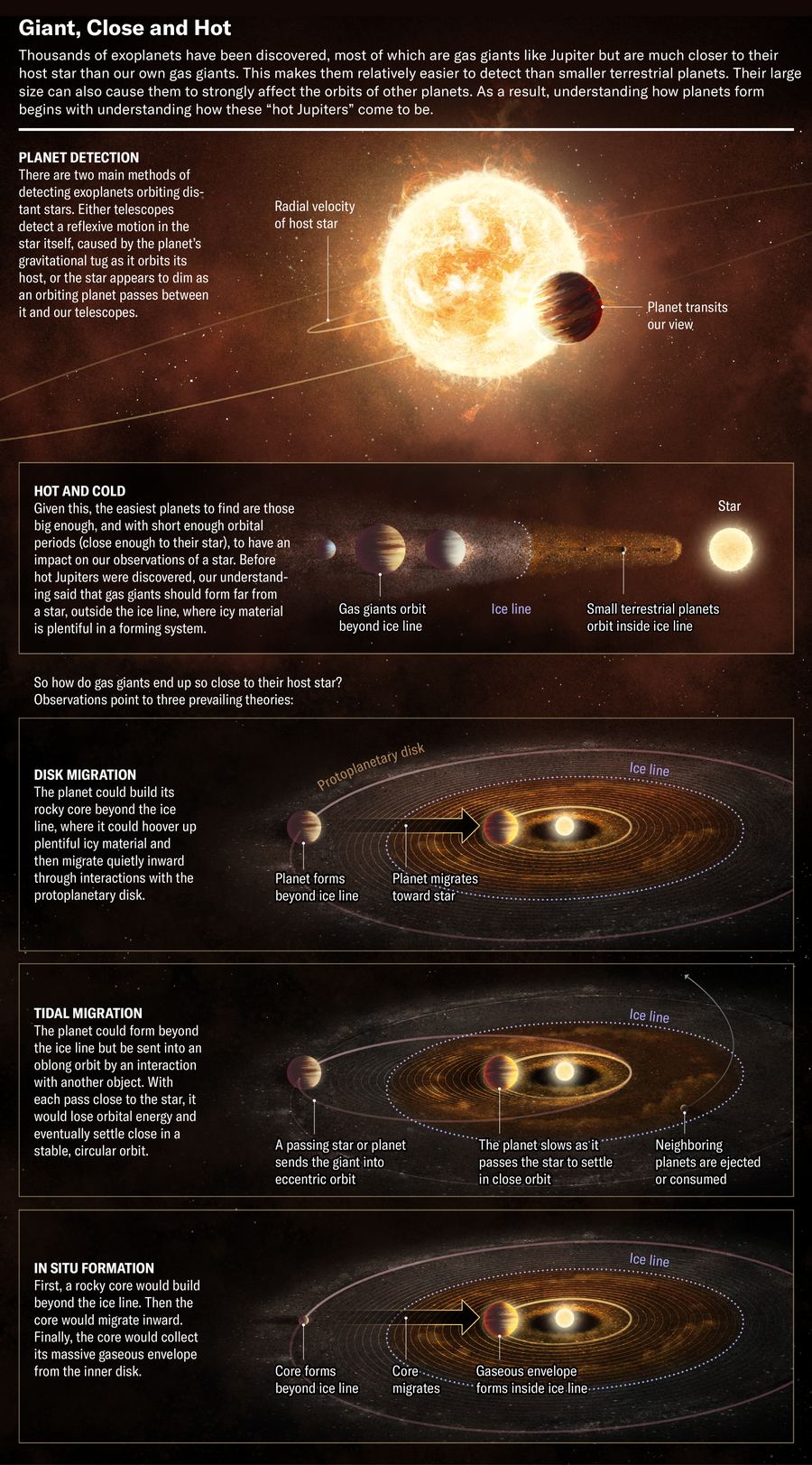

热木星的故事始于几十年前。甚至在天文学家开发出能够寻找其他恒星周围行星的技术之前,科学家们就想象过这些行星可能是什么样子。1952 年,出生于乌克兰的美国天文学家奥托·斯特鲁夫发表了一篇简短的论文,提出理论上,质量与木星相当的行星可以位于离其主星 50 倍近于地球到太阳的距离。他推测,如果它们确实如此靠近它们的恒星,那么应该可以通过两种方式发现它们:要么监测主星的运动,并寻找由轨道行星的引力拖拽引起的轻微反射速度;要么监测恒星的亮度,并寻找当行星从恒星前面经过时会发生的光线下降。这两种方法分别称为径向速度法和凌星法,理论上都可以找到围绕恒星近距离运行的木星质量行星。在斯特鲁夫做出这一预测时,没有人拥有技术来验证这个想法。

但科学家们对此持怀疑态度,既怀疑木星大小的行星可能如此靠近它们的太阳运行,也怀疑他们能否探测到系外行星。流行的理论解释说,如此大的行星会在更远的地方形成,超过行星系统中称为冰线的点,在那里,正在生长的行星可以从大量的冰盘物质中吸收质量。因此,大多数科学家预计系外行星看起来会像我们太阳系的行星:小型类地行星会在冰线内,而大型气体巨星会在冰线外。如果这种设置盛行,那么天文学家将不得不收集数年甚至数十年的数据才能做出发现。木星每 12 年绕太阳一周,因此研究人员可能不得不等待数十年才能看到类似木星的系外行星在其恒星前面移动。虽然理论上是可能的,但这将是一项艰巨的任务——而且较小的类地行星可能提供的信号太微弱而无法探测到。

这种理解在 1995 年完全改变了,那是斯特鲁夫首次思考外星木星可能性的 43 年后。当时,天文学家米歇尔·麦耶和迪迪埃·奎洛兹宣布通过径向速度法发现了第一颗绕普通恒星运行的系外行星:飞马座 51b。这项发现为他们赢得了 2019 年的诺贝尔奖。飞马座 51b 的质量约为木星的一半,完成一次完整轨道仅需 4.2 天,其轨道直径仅为主星半径的 10 倍。这个极短的轨道周期意味着之前对需要数十年才能确认系外行星轨道的担忧突然消失了。这颗行星独特的组合,即非常靠近其恒星(因此温度非常高)以及质量很大(与太阳系中最大的行星木星一样大),产生了足够强的信号,可以被麦耶和奎洛兹探测到,并为这类行星起了一个新的昵称:“热木星”。这颗系外行星看起来与以前见过的任何行星都不同,它的大小和轨道距离使其远远超出了经典行星形成理论的范围。

图片来源:Matthew Twombly

科学家们立即开始开发关于这种行星如何形成的新理论。木星质量行星的质量明显大于所有其他类型的行星,并且需要独特的形成过程。木星质量行星必须首先用岩石和冰建造一个核心,然后建造一个足够大的气体包层,以启动一个称为失控吸积的过程,在这个过程中,它们会在不到一百万年的时间里(与行星系统的寿命相比,这是一个非常短的时间)吸走所有附近的物质,并将其质量增加 10 倍。经典形成理论预测,这个过程将发生在远离恒星的地方,超过环境温度低于水冰点的位置。在最初发现飞马座 51b 不到一年后,道格·林提出了一种可以产生热木星的机制:林提出,行星在冰线外形成,然后在与原行星盘(恒星形成后留下的物质,行星由此诞生)相互作用后向内迁移。这种机制的时间安排在逻辑上是合理的,因为木星大小的行星需要在星盘仍然存在时增长到其完全周长,然后可以在完全形成后非常有效地向内移动。这种动态平静的行星迁移理论,称为星盘迁移,将第一个热木星的存在与传统的行星形成理论统一起来,因为在这种情景中,热木星的形成与其寒冷的同类完全相同,只是稍后移动。

在发现第一颗行星后,发现更多行星的竞赛开始了。

2000 年之后,一系列地面望远镜网络开始涌现,旨在系统地搜索更多像飞马座 51b 和早期发现的另一颗热木星 HD 209458 b 这样的行星。很快,热木星成为迄今为止已知数量最多的行星类型,尽管科学家们明白这是因为它们易于发现,并不一定反映了它们真正的普遍程度。轨道如此靠近其恒星的大型、大质量行星在径向速度(因为一个质量大、近距离的行星会更多地拖拽恒星)和凌星(因为近距离行星从我们的视线来看更有可能在其恒星前面经过,并且由于其更大的半径会阻挡更多的星光)中都给出了特别大的信号。

随着时间的推移,科学家们发现了数十个,然后是数百个符合相对狭窄轮廓的行星:它们的质量和半径与木星相似,轨道周期为几天,轨道是完美的或近乎完美的圆形。这些行星的相似性非常显着,似乎表明产生这些行星的过程在研究的各种系统中是相似的。然而,已知热木星的集合受到地面观测能力的限制,这为这些系统中许多未被发现的方面留下了可能性,这些方面需要替代观测技术来揭示。

开普勒太空望远镜应运而生。该天文台于 2009 年发射,立即改变了这个领域。地面观测仅限于围绕恒星运行的最大行星,而开普勒的精度可以揭示更小的行星。发射后不久,开普勒发现了它的第一个多行星系统,开普勒-9,其中两颗行星围绕同一颗恒星运行。很快,它就发现了数百颗,然后是数千颗行星。

到目前为止,科学家们已经发现了如此多的热木星,以至于大规模的人口统计和种群研究开始成为可能。初步估计发现,热木星可能围绕 0.1% 的恒星运行。

多行星系统似乎总体上占主导地位,尽管 2012 年的一项研究使用可用的开普勒数据得出结论,热木星往往没有行星兄弟姐妹。似乎热木星有一些独特之处,这与正在发展的系外行星的整体图景形成了鲜明对比。

第二个,也是更新的热木星形成理论,称为潮汐迁移,可能可以解释这些伴星的缺乏。在这种更新、更剧烈的机制中,一颗木星质量行星在其系统中的冰线外形成。随着时间的推移,原行星盘消散后,行星与另一个物体(例如,一颗经过的恒星或另一颗行星)之间的相互作用导致木星的轨道变得偏心或细长。由于轨道非常偏心,木星每轨道周期会靠近其主星一次。每次它靠近其恒星时,木星都会损失一些轨道能量,使其轨道随着时间的推移而收缩并恢复为圆形。这个过程会对木星初始轨道内的任何其他行星非常不稳定,可能会将它们从行星系统中驱逐出去,因此自然可以解释在开普勒数据中看到的缺乏热木星伴星的情况。由于它与新数据的一致性,潮汐迁移成为热木星形成的首选理论,取代了最初为解释飞马座 51b 而提出的星盘迁移理论。

开普勒的所有这些成功表明了为什么我和许多其他科学家在 2012 年 7 月开普勒的一个反作用轮失效以及 2013 年 5 月又一个反作用轮失效时感到沮丧。

起初,似乎所有的希望都破灭了,但在经历了近一年的不确定性之后,开普勒团队找到了操作望远镜的新方法,巧妙地利用恒星辐射的压力平衡航天器。在它的新化身 K2 中,望远镜可以通过每 90 天调查一批新的恒星来继续其系外行星的搜索。尽管较短的观测基线带来了一些限制,但新的观测场也提供了几乎难以管理的大量行星宿主的高质量数据。每 90 天,来自天空不同区域的数据就会变得可用。

每次从航天器下载新的观测场时,我都会与我的研究伙伴交换激动人心的消息。在新任务开始不到一年后,K2 观测了一个包含一颗名为 WASP-47 的恒星的观测场,这是一颗早期发现的明显的典型热木星的宿主星。2015 年 7 月,我与天文学家安德鲁·范德堡交换了关于一系列全新信号的消息,这些信号表明可能有其他行星正在恒星前面凌星。范德堡从瑞士业余科学家汉斯·马丁·施文格勒那里了解到了这些信号。这些新的凌星现象让我停下了脚步。WASP-47 是一个已知的热木星宿主星——但 K2 光变曲线不仅显示了一颗预期的行星,还显示了两颗额外的附近行星。其中一颗是海王星大小的行星,轨道略微位于已知热木星的外部,另一颗比地球略大,轨道位于热木星路径的内部。

那一刻,就好像我自己的反作用轮失效了一样,我的思绪随着这些影响而飞速旋转。请记住,当时该领域的共识是热木星永远没有附近的行星伴星。然而,这个美丽的系统是该规则的反例。如果这颗热木星发生了迁移,它的内部和外部伴星都幸存了它的旅程!

2015 年 8 月,我们发表了我们对新行星的发现,其中包括一项分析,我们表明,即使这些行星碰巧没有凌星恒星,我们仍然可以通过它对热木星施加的引力拖拽来发现其中一颗行星。在公开宣布这些行星不到两天后,我收到了法国科学家马里昂·内夫-范马勒的电子邮件。她解释说,她的团队一直在使用径向速度法监测 WASP-47 系统,并且他们发现了系统中第四颗行星——一颗寒冷的木星质量行星 WASP-47 c,它远离内部三颗行星运行。无论可能发生过什么迁移过程,都必须允许热木星的内部伴星幸存下来,并且也允许寒冷的木星伴星留在其遥远的轨道上。

这一发现,加上我们的发现以及 WASP 团队的原始工作,意味着我们现在知道 WASP-47 系统包含一个前所未有的几何结构:它是唯一已知有附近行星伴星的热木星,并且系统中也有一颗遥远、较冷的木星。这种设置表明,我们的热木星形成理论中缺少一些东西。

2016 年,天文学家康斯坦丁·巴蒂金、彼得·博登海默和格雷格·劳克林发表了一篇论文,提出了关于热木星如何形成的第三种理论:一种他们称为原位形成的分步机制。在这种情景中,热木星分三个步骤形成。首先,它的岩石核心在冰线外由寒冷的星盘物质堆积而成;然后核心向内迁移到其最终的热轨道;最后,核心从流经其位置的星盘物质中吸积其巨大的气体包层。值得注意的是,该理论确实预测热木星的外部伴星应该存在,这与 WASP-47 中新发现的行星一致。

在 WASP-47 带来的惊喜之后,天文学家们被激励去寻找更多打破规则的系统。

继 2018 年发射凌星系外行星巡天卫星 (TESS) 之后,下一个重大进展到来了,该卫星旨在搜索整个天空中最亮的恒星以寻找系外行星。2020 年,我与天文学家切尔西·黄领导的团队合作,使用 TESS 观测研究了一颗名为 TOI-1130 的恒星。我们发现该系统拥有一颗带有内部行星伴星的热木星。除了那个系统之外,其他团队还发现了另外三颗带有伴星的热木星,使包含带有兄弟姐妹的热木星的系统总数达到五个。

这五个系统,加上数百个已知热木星但没有证据表明有其他附近行星的系统,使所有三个主要的形成理论都成为可能:动态平静的星盘迁移、剧烈且不稳定的潮汐迁移以及分步原位形成。这三种机制中的每一种似乎都适用于已知热木星种群的子集。是否有可能所有三种情景有时都会发生?

尽管最初的印象是热木星是性质相似的非常统一的行星种群,但现在看来,带有伴星的热木星的形成方式可能与孤独的热木星不同。在未来几年内,TESS 应该会继续发现更多包含带有伴星的热木星的系统,而这些伴星的位置和性质将有助于更完整地描绘热木星系统的可能架构。

充分理解热木星的下一步是利用这些发现来确定三种可能的迁移机制的相对可能性,以确定哪些系统以哪种方式形成。木星大小的行星是其行星系统的统治者,因为它们具有主要的引力影响以及它们的迁移路径塑造其系统架构的方式。理解这些世界是构建科学家们几个世纪以来一直在寻求的行星形成统一理论的第一步。