想想银河系,或者在网上搜索它的图片,你会看到一个标准的螺旋星系正面朝上的图像,它是一个由恒星光芒和尘埃组成的广阔的旋转轮,包含数千亿颗恒星。然而,这些图像大多是虚构的。

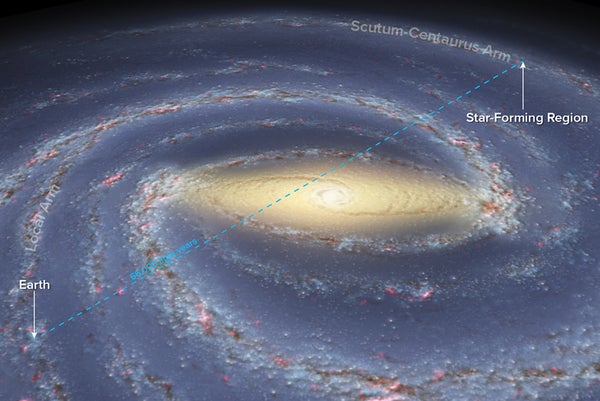

我们知道银河系是一个宽度超过 10 万光年的充满恒星的螺旋星系,而且我们知道我们的太阳系漂浮在它外围的两个旋臂之间,距离它的中心约 27,000 光年。但除此之外,我们的知识就逐渐模糊了。人类建造的任何太空探测器或望远镜都从未逃离银河系,然后转身拍摄一张照片;因为我们嵌入在银河系的盘面中,我们只能看到它作为天空中一条明亮的恒星带。对于试图绘制它的天文学家来说,这项工作有点像从前臂上的某个皮肤细胞的角度来了解人体解剖结构。银河系有多少个旋臂?这些旋臂如何分支并环绕星系?银河系到底包含多少颗恒星?它有多重?从附近的其他星系看,我们的宇宙家园实际上是什么样子的?问一位天文学家,如果他或她完全诚实,你会了解到我们并不完全知道。

我们知识的最大障碍之一是星系本身的盘面,特别是它的中心,那里充满了吸收星光的尘埃,并且充满了可能破坏精细观测的高能量天体物理爆发。这意味着我们对星系的另一面知之甚少。“在光学上,这就像试图透过一块天鹅绒布看东西——黑得不能再黑了,”哈佛-史密森天体物理中心 (CfA) 的天文学家托马斯·戴姆说。“在追踪和理解螺旋结构方面,银河系基本上有一半是未知领域。”然而,现在,新的破纪录测量正在使天文学家能够前所未有地穿透银河系中心的迷雾,并构建出我们星系结构的最佳地图。

关于支持科学新闻

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保关于塑造我们当今世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

戴姆和其他人没有使用可见光,而是通过寻找分子气体云和巨大的年轻恒星的无线电发射来绘制银河系地图,这两者通常都位于旋臂中。挑战在于,在没有方便的星际路标或距离标记的情况下,如何测量这些物体有多远。如果不知道这些距离,天文学家就无法准确地将任何给定的无线电源定位在星系内,以准确地重建银河系的形态。自 20 世纪 50 年代以来,天文学家使用“运动学距离”解决了这个问题,这种计算方法将银河系中的物体视为有点像漩涡中旋转的漂浮物;由于物体在接近中心时往往会移动得更快,因此测量物体向我们移动或远离我们的速度可以估计其与银河系中心的距离,从而可以估计其与我们太阳系的距离。运动学距离帮助戴姆和其他人在我们太阳系一侧的银河系中发现了以前未知的旋臂和旋臂子结构。但这项技术在直接观察整个星系时会失效,因为那里的物体根本不会朝向或远离我们移动,而是纯粹垂直于我们的视线。要绘制银河系隐藏的一半,需要一种更直接的方法。

在 10 月 12 日发表在《科学》杂志上的一项研究中,戴姆和一支国际同事团队已经证明了这一点。天文学家使用国家科学基金会的甚长基线阵列 (VLBA),这是一个横跨夏威夷、北美和加勒比海的由 10 个射电望远镜相互连接的系统,直接测量了一个名为 G007.47+00.05 的物体的距离,这是一个位于银河系与我们太阳系相对一侧的恒星形成区域。测量结果显示,该区域距离我们约 66,000 光年,几乎比银河系中心远 40,000 光年,大约是之前保持记录的银河系距离直接测量的两倍。

该团队依赖一种古老的技术,称为视差,它测量了从地球绕太阳公转的相对两侧观察时物体在天体位置上的明显偏移。您可以通过将手指放在脸前,然后眨一下一只眼睛,再眨一下另一只眼睛,从而在较小的尺度上看到视差。您的手指似乎会从一侧跳到另一侧;计算它与您面部的距离就像测量其明显偏移的角度一样简单。角度越小,距离越大。您的两个探测器(无论是眼睛还是射电天线)之间的距离越宽,您的测量结果就越精确。

VLBA 的视差观测发生在 2014 年,当时地球在其轨道的其中一侧,然后在六个月后的 2015 年,当时我们的星球位于太阳的另一侧。这最大限度地提高了该技术的灵敏度,使其能够测量遥远的恒星形成区域的明显位置的微小偏移。据德国马克斯·普朗克射电天文研究所的博士后研究员、主要作者阿尔贝托·桑纳称,VLBA 的测量结果“相当于看到月球表面的棒球”。桑纳说,这一壮举表明,“我们可以测量我们星系的整个范围,准确地编号和绘制银河系的旋臂地图,并了解它们的真实形状,以便我们可以了解银河系的真实样子。”

日本国家天文台的天文学家本间希树说:“这真是一项出色的工作——我相信这是迄今为止获得的最小的视差,它肯定是现代观测天文学的里程碑。”本间领导着另一个团队,该团队在 2016 年独立测量了 G007.47+00.05 的距离,得出了相似的值。然而,这些测量结果不够准确,无法获得视差,而是依赖于跟踪恒星形成区域在天空中平面的所谓“自行运动”。本间说,两个团队的结果之间的相似性表明,仅凭自行运动就可以成为确定银河系另一侧物体距离的有用工具。

这种特定恒星形成区域的已确认距离已经在重新绘制银河系地图。2011 年,戴姆和同事使用射电测量技术初步追踪了一条名为盾牌座-半人马座的旋臂的路径。他们零碎的测量结果表明,这条旋臂可能几乎环绕着整个银河系,但他们在黑暗、翻腾的银河系中心附近失去了它的踪迹,以及它环绕星系的宽度的关键证据。戴姆说,这条恒星形成臂“贯穿我们 2011 年确定的特征之一,并增加了盾牌座-半人马座臂确实是我们星系中的一个主要结构的证据”。“在 2011 年,我们写道我们可能永远无法解决这个问题,因为要证明它穿过银河系中心的距离太困难了——但我们目光短浅了,因为它就在这里,六年之后!”

VLBA 耗时费力的、跨越地球轨道的测量是更大的项目“棒状和旋臂结构遗产巡天 (BeSSeL)”的一部分,该项目由马克·里德领导,他像戴姆一样是 CfA 的射电天文学家,也是《科学》研究的合著者。BeSSeL 现在正处于最后阶段,它在 VLBA 上使用了 3,500 个小时,为散布在整个银河系的恒星形成区域获得了 200 多个距离测量值。其中许多读数现在正在追踪银河系旋臂丝状结构的新细节。

这是一个良好的开端——但是位于北半球的 VLBA 和 BeSSeL 无法调查南半球天空中可见的大部分恒星形成区域。即使他们能够做到,仅靠视差也无法填补银河系地图。由于对于银河系另一侧遥远的恒星形成区域来说,视差测量非常难以获得,天文学家普遍认为,它们主要将作为重要的校准点,以增强现有的运动学距离测量。进一步的进展将来自使用南半球射电望远镜进行的巡天以及来自欧洲航天局盖亚卫星的基于空间的视差、自行运动和运动学距离数据的组合。后者正在使用可见光视差测量来确定银河系中数十亿颗恒星的精确位置。综合起来,最终的地图将帮助天文学家确定我们星系的许多仍然未知的基本方面,例如它旋转的速度和均匀程度。这将让他们最终确定银河系到底有多大,从而可能对我们星系的恒星、暗物质和潜伏在其边缘的小卫星的库存产生新的见解。所有这些都将帮助科学家了解银河系最初是如何形成的,以及此后发生在其身上的许多事情。

“我们能够清楚地看到我们自己星系的另一侧到底有多重要?”波士顿大学的射电天文学家汤姆·班尼亚问道,他参与了部分南方巡天。“这是所有天体物理学中最重要的事情。人类花了数千年的时间才准确地绘制出地球地图;银河系的地图将限制大约十几个关于银河系结构和演化的模型。对我来说,天文学的‘圣杯’也许是提供一个清晰的视角,了解我们与物理宇宙的关系。我们星系的地图是其中的一部分,而该地图仍然不完整。”

很快,这种情况可能会改变。里德指出,多亏了 BeSSeL 及其类似项目,“在短短几年内,我们应该会有一张向我们展示银河系真实样貌的地图。”