在 2020 年 4 月的一个星期五晚上,莱克西·沃尔斯独自一人在华盛顿大学的实验室里, нервно 等待着她一生中最重要实验的结果。沃尔斯是一位年轻的结构生物学家,专长是冠状病毒,在过去的三个月里,她夜以继日地工作,开发一种针对肆虐全球的病原体的新型疫苗。她希望她的方法如果成功,不仅可以驯服新冠病毒,还可以彻底改变疫苗学领域,使我们走上战胜从流感到艾滋病毒等传染病的道路。与以往使用的任何疫苗不同,沃尔斯正在开发的疫苗并非源自 природный 成分。它由在计算机上绘制的 искусственные 微观蛋白质组成,它们的创造标志着我们在重新设计生物学能力方面迈出了非凡的一步。

蛋白质是复杂的纳米机器,通过不断地相互作用来执行生物体中的 большинство 任务。它们消化食物、对抗入侵者、修复损伤、感知周围环境、传递信号、施加力量、帮助产生思想和复制。它们由称为氨基酸的简单分子长链组成,并扭曲折叠成 чрезвычайно 复杂的 3D 结构。它们类似折纸的形状受用于构建它们的 различный 氨基酸的顺序和数量控制,这些氨基酸具有独特的吸引力和排斥力。这些相互作用的复杂性如此之大,规模如此之小(平均细胞包含 4200 万个蛋白质),以至于我们从未能够弄清楚控制它们如何自发且可靠地从链状物变成实物的规则。许多专家认为我们永远无法做到。

但是,人工智能的新见解和突破正在诱导或迫使蛋白质 раскрывать 它们的秘密。科学家们现在正在打造 биохимический 工具,这些工具可以改变我们的世界。借助这些工具,我们可以使用蛋白质来构建纳米机器人,这些纳米机器人可以与传染病进行单粒子战斗,或者在全身发送信号,或者像微型回收装置一样拆卸有毒分子,或者收集光。我们可以创造有目的的生物学。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关塑造我们今天世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

沃尔斯正处于这项研究的最前沿。她于 2019 年 12 月完成了冠状病毒结构博士学位,使她成为当时一个非常小的俱乐部的成员。“五年来,我一直试图说服人们冠状病毒很重要,”她说。“在我的博士论文答辩中,我一开始就说,‘我将要告诉你们为什么这个病毒家族有可能引起大流行,而我们没有为这场大流行做好准备。’不幸的是,这最终成为了现实。”

早在 2019 年 12 月下旬,当有关一种神秘的新型肺炎的消息从中国武汉传出时,沃尔斯就怀疑是冠状病毒。 2020 年 1 月 10 日,SARS-CoV-2 的基因序列向全世界发布。沃尔斯和生物化学家戴维·维斯勒,她在华盛顿大学的实验室负责人,整夜熬夜分析它。沃尔斯说,她感到一种压倒性的专注感:“这就像,‘好吧,我们知道该怎么做,’”她说。“‘让我们去做吧。’”

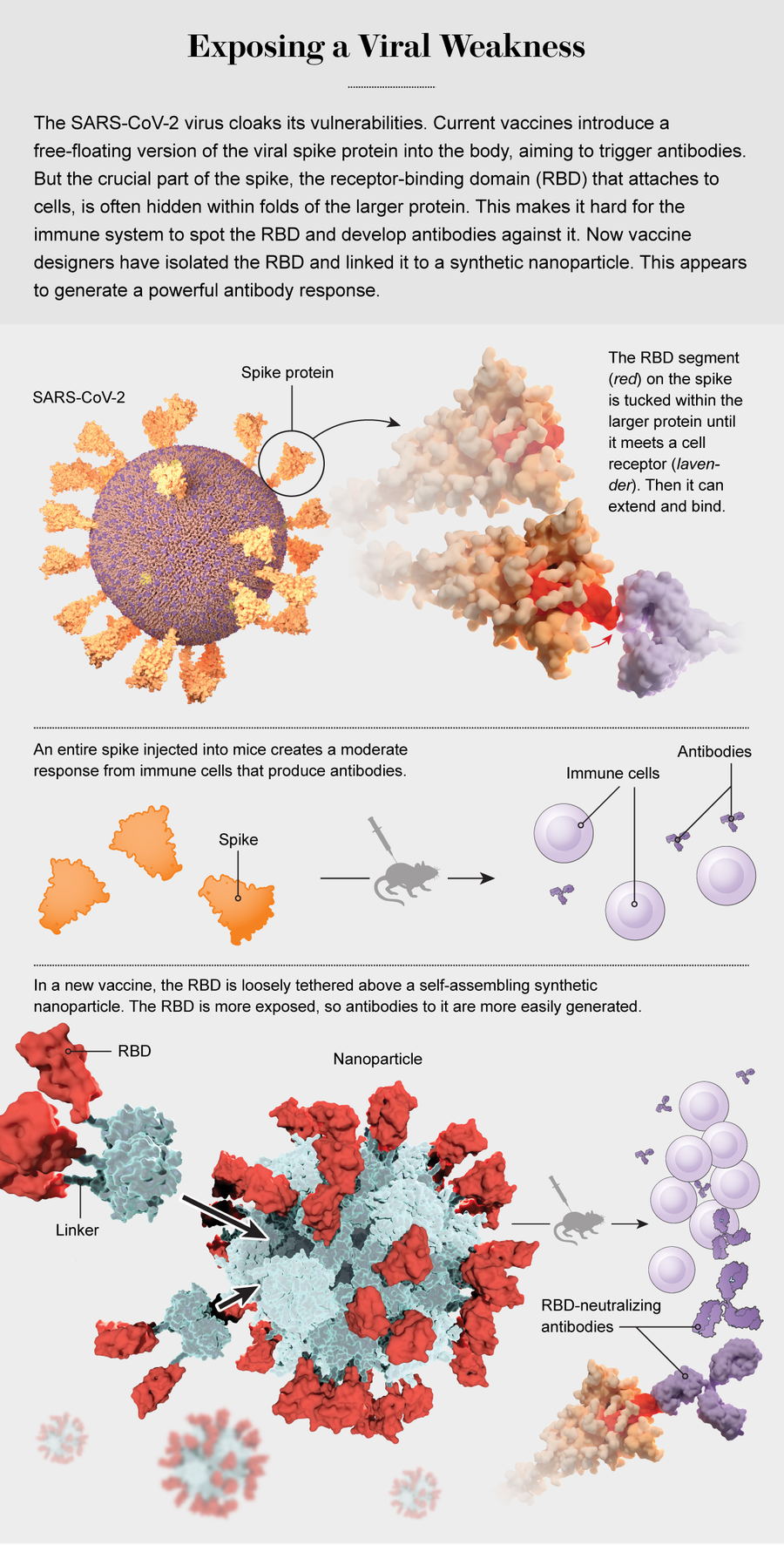

与其他冠状病毒一样,SARS-CoV-2 看起来像一个 покрытый 蛋白质“刺突”的球。每个刺突都以氨基酸簇结尾——蛋白质的一部分,称为受体结合域,或 RBD——其排列和原子电荷与人类细胞表面的蛋白质完美配对。病毒蛋白质像宇宙飞船一样停靠在受体上,然后病毒利用这种连接滑入细胞并复制。

由于其危险作用,RBD 是免疫系统抗体的主要目标。它们也是蛋白质,由身体产生以结合 RBD 并使其失效。但是, специализированный 细胞需要一段时间才能制造出足够的有效抗体,到那时,病毒通常已经造成了相当大的损害。

第一代新冠疫苗,包括 mRNA 疫苗,它们是如此的救命稻草,其工作原理是将病毒的刺突引入体内,但不附着功能性冠状病毒,因此免疫系统可以学习识别 RBD 并集结其部队。但是 RBD 会 периодически 被刺突蛋白的其他部分隐藏,从而屏蔽该域免受寻求与其结合的抗体的影响。这削弱了免疫反应。此外,游离的刺突蛋白不像 природный 病毒,除非使用大剂量的疫苗,否则并不总是会引发强烈的反应。大剂量会增加成本,并可能引起强烈的副作用。

疫苗开发人员莱克西·沃尔斯(左)和布鲁克·菲亚拉(右)使用定制的蛋白质来创建一种有希望的新冠疫苗接种。它在免疫系统细胞前挥舞着 SARS-CoV-2 病毒的脆弱部分,从而引发强烈的 нейтрализация 反应。图片来源:蒂莫西·阿奇博尔德

尽管新冠疫苗已经取得了成功,但许多专家认为,基于 природный 蛋白质的疫苗接种是一种过渡技术。“越来越清楚的是,仅仅递送 природный 或稳定的蛋白质是不够的,”总部位于英国的制药巨头葛兰素史克公司的首席科学家兼疫苗开发主管里诺·拉普奥利说。从儿童疫苗接种到成人流感疫苗,当前 большинство 疫苗都涉及此类 природный 蛋白质,疫苗学家称之为免疫原;葛兰素史克公司生产很多这类疫苗。“我们需要设计比 природный 分子更好的免疫原,”拉普奥利说。

沃尔斯和维斯勒有一个想法。如果免疫系统呈现的只是 RBD 尖端,而不是整个刺突,那会怎么样?这样它就不会有任何盾牌可以躲藏。“我们想把关键成分展示出来,”沃尔斯说,“要说,‘嘿,免疫系统,这就是你想反应的地方!’”

这个想法 сразу возникла 问题是,生物学 не делает 分离的 RBD,而 RBD 本身太小且太陌生,无法引起免疫系统的注意。但是沃尔斯和维斯勒认识一些可以帮助他们解决这个问题的人。就在他们街对面是蛋白质发明的贝尔实验室,华盛顿大学蛋白质设计研究所 (IPD)。该研究所已经了解了足够的蛋白质折叠知识,可以设计和构建几百种非常简单的小蛋白质——与在生物体中发现的任何蛋白质都不同——这些蛋白质会折叠成具有可预测功能的一致形状。

2019 年,IPD 中由生物化学家尼尔·金领导的一个小组设计了两种微小的蛋白质,它们具有互补的界面,当在溶液中混合在一起时,它们会 быстро 连接在一起并自组装成纳米颗粒。这些球的大小与病毒差不多,并且可以通过简单地更改其基因代码进行完全定制。当科学家们用呼吸道合胞病毒(全球婴儿死亡的第二大原因)的 20 个蛋白质刺突装饰这些颗粒时,他们在早期测试中引发了令人印象 ная 免疫反应。

沃尔斯和维斯勒想,为什么不尝试类似的纳米颗粒核心来制造 SARS-CoV-2 疫苗,只使用 RBD 而不是整个刺突呢?作为奖励,与使用灭活或减毒病毒的疫苗相比,基于蛋白质的纳米颗粒将便宜且快速地生产。与必须保存在 глубокой заморозке 中的脆弱 mRNA 疫苗不同,它在室温下也很稳定,并且易于递送给人们。

沃尔斯联系了 IPD,并与纳米颗粒专家布鲁克·菲亚拉合作,后者与金一起开发了一个原型——一个显示 60 个 RBD 副本的纳米颗粒球。科学家们还尝试了一些 радикальный 的方法:他们没有将 RBD 直接融合到纳米颗粒的表面,而是用短氨基酸链将它们拴在一起,就像风筝一样。让 RBD 有一点发挥空间可以让免疫系统更好地观察每个角度,并产生攻击许多不同位置的抗体。

但是没有人知道这是否真的会发生。因此,在 2020 年 4 月的那个星期五,当沃尔斯等待结果时,她祈祷着。三周前,她和她的同事给一些小鼠注射了纳米颗粒疫苗。其他小鼠注射了其他疫苗正在使用的普通刺突。现在研究人员从小鼠身上抽取了血液,并将其与 SARS-CoV-2 假病毒混合,这是一种 искусственный 的、非复制型的病毒,可以更安全地在实验室中使用。其目的是看看是否有任何接种疫苗的小鼠产生了抗体,这些抗体能够 направлять 进入并 нейтрализовать 假病毒。

抗体需要一段时间才能发挥作用,这就是为什么沃尔斯不得不等到那个星期五晚上很晚。她绝不会回家让自己整个周末都处于悬念之中。她的同事们在她出门时祝她好运。在维斯勒离开之前,他要求她一有结果就联系他。

现在外面天黑了,实验室里静得可怕。终于到了查看的时候了。沃尔斯启动了一台可以检测和计数附着在病毒颗粒上的抗体的实验室仪器,深吸一口气,瞥了一眼数字。

一些小鼠被给予了低剂量的普通刺突,这是一个完全的失败:对假病毒零影响。给予高剂量刺突的小鼠显示出具有中等 нейтрализация 作用的抗体,类似于其他一些疫苗产生的抗体。但是在接种了纳米颗粒疫苗的小鼠中,假病毒完全 не соответствовал уровню 。抗体将其淹没,其 нейтрализация 效果是高剂量刺突制剂的 10 倍。即使仅使用极小的剂量,这种程度也保持不变。沃尔斯正在研究一种可能成为低成本、货架稳定、超强效疫苗的东西。

沃尔斯向维斯勒发送了一条全大写的短信:“它们正在 нейтрализация !”

维斯勒立即回复道:“下一代冠状病毒疫苗掌握在你的手中!”

这只是疫苗必须通过的几项测试中的第一项。从那里,他们将不得不证明该疫苗可以提供对小鼠、非人灵长类动物以及最终是人类的活病毒的保护。纳米颗粒在 2021 年初进入了最后测试阶段。但在那一刻,作为蛋白质设计力量的象征,它已经取得了成功——迄今为止最清晰的迹象表明,一项长期以来我们无法掌握的技术突然到来了。我们正在学习雕刻构成我们所有人的生物黏土。

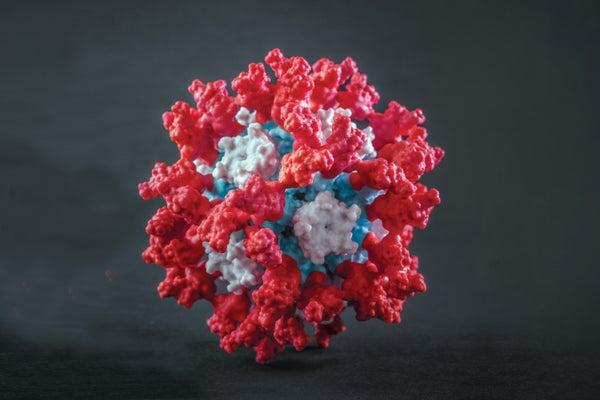

图片来源:法尔科内里视觉

正如过去几十年的基因革命具有变革意义一样,其核心始终是一个谜:蛋白质。基因只是制造单个蛋白质的代码。在该基因中,一组三个 DNA 核苷酸,用字母表示,产生一个氨基酸,而另一个三联体编码另一个不同的氨基酸。细胞可以使用 20 种氨基酸作为蛋白质构建块,每种氨基酸都具有独特的形状和功能。有些比其他氨基酸更灵活。有些带正电荷,有些带负电荷。有些会被水吸引;有些会被水排斥。

我们细胞整天都在按照我们的基因代码指示的精确氨基酸顺序产生新的蛋白质,蛋白质自发地 быстро 成形。这种形状,以及暴露位点的原子电荷,决定了功能:它们对什么反应,它们附着什么,它们能做什么。当我们说“他有红头发的基因”时,这意味着他有导致特定类型色素的蛋白质的蓝图。当我们说“她有一个导致乳腺癌的基因”时,这意味着她有一个基因突变,导致其蛋白质以不正确的氨基酸制造,这会破坏其功能,从而可能导致癌症。

了解蛋白质折叠的机制将使我们能够设计新的药物类别,这些药物可以削弱或替代出错的蛋白质,并探索与畸形蛋白质相关的阿尔茨海默病、帕金森病、亨廷顿病和囊性纤维化等疾病的病因。

不幸的是,由于蛋白质非常小,即使使用 мощный 显微镜,也几乎 невозможно узнать 在这个纳米世界中发生了什么。我们 не знаем 精确地知道所有这些蛋白质是如何正确折叠的,更不用说当它们折叠错误时会发生什么了。在专用设备上生成一张蛋白质的高分辨率图像可能需要一年时间和 12 万美元。我们目前只知道其中 0.1% 的结构。对于其余的,我们只能猜测。这就是为什么在基因革命的中心存在一个谜团:某些基因序列与 физический 和精神影响有关,但我们通常无法说明原因。我们一直缺乏蛋白质结构的罗塞塔石碑,无法在基因的起点和身体功能的终点之间进行翻译。

从理论上讲,应该有可能从蛋白质的基因序列预测其最终结构——这项任务对于我们的理解至关重要,以至于 2005 年,《科学》杂志在其 125 周年纪念刊的科学中最重要未解问题列表中 включил ее 。但实际上,只有极少数极其简单的蛋白质才有可能实现。例如,科学家们知道,如果他们想构建一个直螺旋(蛋白质中常见的类似弹簧的结构,可提供稳定性),他们可以使用诸如亮氨酸、丙氨酸和谷氨酸之类的氨基酸,这些氨基酸具有合适的曲线和互补性,可以形成规则的螺旋,并与线圈上方或下方的氨基酸紧密结合。如果科学家们想要他们的弹簧弯曲,他们可以添加脯氨酸,脯氨酸不形成键,并允许螺旋的其余部分弯离它。

结构生物学家,如戴维·贝克,他是 IPD 的创始人——沃尔斯和维斯勒去那里获得他们的纳米颗粒——已经能够推断出一些这些基本规则。贝克的小组已将这些规则纳入名为 Rosetta 的结构预测计算机程序中,并使用它们制造了许多小蛋白质,通常只有几十个氨基酸大小。他们的一些成功案例展示了该领域的巨大潜力:微观“纳米笼”,可用于包装药物并将它们运送到体内,以及分子检测器,当它们遇到表面具有特定氨基酸组合的细胞时会触发,表明此类细胞是癌细胞。

但是,生物体中 большинство 重要蛋白质比这些例子大得多,并且包含数千个氨基酸,每个氨基酸最多与十几个邻居相互作用,有些形成像钻石一样坚固的键,有些则将其他氨基酸推开。所有这些关系都根据邻近程度而变化。因此,可能性迅速变得 астрономический ,而弄清楚最终结构的公式长期以来一直让我们的顶尖人才和超级计算机望而却步。

早在 1994 年,计算生物学家小组对这个问题感到沮丧,他们认为友好的竞争可能会促进一些进展。在马里兰大学的约翰·莫尔特的领导下,他们发起了 CASP,即蛋白质结构预测 критический 评估竞赛。莫尔特获得了 недавно 鉴定但未发布的蛋白质的详细规格。他将蛋白质的基因序列发送给来自不同研究实验室的各个团队,然后这些团队提交了他们关于完成蛋白质外观的最佳想法。

这些预测根据其与实际结构的相似性进行评分,基于正确位置的分子的百分比。获得基本结构可能得 50 分,获得主要部分之间的角度和链接可能得 70 分,而钉住像毛发一样从蛋白质上长出的小分子线可能会获得 90 分以上。

从那时起,莫尔特每两年举办一次比赛。长期以来,即使是最好的团队也无法比猜测做得更好。 2012 年,也就是贝克的蛋白质设计研究所成立的那一年,最好的 CASP 团队的平均得分都在 20 分以下,并且十年没有进步。“在某些 CASP 之后,我会看到结果并感到绝望,”莫尔特说。“我会想,‘这完全是个笑话。我们甚至为什么要这样做?’” 一些新的见解导致 CASP11 的得分上升,最佳得分平均接近 30 分,而在 CASP12 中又略微上升至 40 分左右。

然后是 2018 年的 CASP13。由贝克的研究所领导的最佳团队再次取得进步,平均接近 50 分,但他们被一个 неожиданный 的参赛者击败:谷歌的 DeepMind,其人工智能系统在 2017 年击败了世界上最好的围棋选手。该人工智能的平均得分约为每种蛋白质 57 分。

该结果震撼了世界的蛋白质工程实验室,但事实证明这只是 2020 年的彩排。在那一年,DeepMind 的预测完全正确。“我当时想,‘这不可能对。让我们等待下一个,’”莫尔特说。“而且它们不断涌现。”

为了阻止病毒,蛋白质设计研究所的曹龙星开发了名为迷你结合剂的小型 синтетический 蛋白质。它们会附着在冠状病毒与细胞结合的部分上,阻止它。迷你结合剂可以喷入鼻子以预防感染。图片来源:蒂莫西·阿奇博尔德

DeepMind 对所有蛋白质的平均得分为 92 分。在较简单的蛋白质上,它实际上使每个原子都处于正确的位置。但其最令人印象 ная 的结果是在一些 чрезвычайно 困难的蛋白质上,这些蛋白质完全难住了 большинство 团队。在一个分子上,没有一个小组的得分高于 20 分——DeepMind 的得分在 80 多分。

莫尔特对结果感到震惊。“我将职业生涯的大部分时间都投入到这项研究中,”他说。“我从没想到我们会达到如此高的原子精度水平。” 他说,最令人印象 ная 的是 DeepMind 已经掌握了以前未知的基本原理。“这不仅仅是模式识别。在某种外星方式中,机器‘理解’了物理学,并且可以计算出氨基酸的独特排列中的原子将如何排列自身。”

哥伦比亚大学的结构生物学家和 CASP 竞争对手穆罕默德·阿尔库拉希也赞同道:“这太令人震惊了。我一生中从未期望看到如此迅速的科学进步。” 阿尔库拉希预计,这一突破将改变生物科学。

DeepMind 团队于 2021 年发表了其方法论文,其中详细介绍了其工作原理。某些方面可能仍然难以理解——人工智能会捕捉到难以用规则解释的微弱关系——但目前,科学家们确实掌握了 общий outline。

为了预测氨基酸彼此的影响,该机器的程序员调用了一种称为“注意力”的技术,该技术导致人工智能在准确的语言翻译方面取得了最新的飞跃。与蛋白质一样,语言也是一个看似线性的信息字符串,它会折叠自身以产生意义。诸如“它”之类的词可能会从完全不同的句子中使用的词中汲取其意义。(“在很长一段时间里,人工智能对我来说毫无意义。然后,在阅读了大量内容之后,我终于理解了它。”)当我们交流时,我们 постоянно 沿着这个线性字符串来回移动,注意一组局部词语,以理解上下文中不同词语的含义。一旦我们解决了该含义,我们就可以移动到另一个相关的段落,并根据新信息理解这些词语。

DeepMind 对蛋白质执行类似的操作,将其注意力集中在一组局部氨基酸上,尽可能多地了解它们彼此之间的关系。例如,某些氨基对似乎是共同进化的,表明它们之间存在联系,并限制了它们在蛋白质中的可能位置。 DeepMind 使用此信息跳到蛋白质的不同部分,并根据其对第一组的了解来分析该部分。它在蛋白质链的所有部分执行多次迭代,并最终使用此信息构建一个 3D 点云,该点云表示每个氨基的所有原子成分之间的关系。它基本上将蛋白质折叠视为一种需要破译的新的外星语言。

正如其他实验室纳入 DeepMind 的技术并且准确的蛋白质预测变得无处不在一样,阿尔库拉希说,使真实世界蛋白质像您认为的那样折叠的漫长试错期将变得 гораздо короче。“它将渗透到每个地方,”他说。“它将使蛋白质设计更加有效。”

但是 DeepMind 团队 не занимается 应用科学业务,因此人工智能不会花时间按需大量生产复杂蛋白质结构的蓝图。它的主要贡献将是间接的。“他们的工作阐明了蛋白质的力量以及工程设计新蛋白质的光明未来,”加州理工学院生物化学家弗朗西斯·阿诺德说,他因通过一种称为定向进化的方法提高 природный 蛋白质的性能而获得了 2018 年诺贝尔化学奖。“但是他们没有解决设计或工程设计蛋白质来解决人们问题的问题。”

这项工作将落在阿诺德和贝克这样的人身上,他们正试图使用 DeepMind 的技术来增强其实验室雕刻蛋白质的能力。“这是一个重大突破,”贝克说,他的团队再次在比赛中获得遥远的第二名。“我认为这将使已经运行良好的东西运行得更好。”

现在,用阿诺德的话来说,人们面临着一个巨大的问题,这个问题正在困扰着世界。这个问题就是新冠病毒。当疫情袭来时,贝克和他实验室的其他人在蛋白质中寻找解决方案。他们将冠状病毒的基因序列插入 Rosetta,他们的蛋白质结构预测计算机程序中,以生成 3D 模型,然后像反叛军飞行员策划对死亡之星的攻击一样仔细研究它,寻找弱点。正如沃尔斯所做的那样,他们将注意力集中在刺突的 RBD 上。但是贝克 не хотел 制造疫苗来触发抗体产生,而是想制造更好的抗体。他想要一种蛋白质,其唯一目的是像微观尼龙搭扣一样缠住 RBD。

尽管抗体令人惊叹,但它们并非完美。身体无法预先为从未见过的病原体定制设计抗体,因此它会制造许多不同的版本。当新的入侵者出现时,免疫系统细胞会复制大量与抗体结合最好的抗体,但这种结合并不总是足够紧密以阻止病原体。 природный 抗体也是相对较大的蛋白质,并不总是能够将其业务端紧贴病毒的 RBD。

输入贝克所说的“迷你结合剂”。这些是小型 синтетический 蛋白质,可以一个氨基酸一个氨基酸地设计,以精确地贴合病毒的 RBD。由于没有无关的位点,它们结合得更紧密。而且它们足够小巧轻便,可以通过鼻子喷雾而不是手臂注射来给药。无需针头!

贝克的梦想是创造一种药物而不是疫苗:一种鼻腔喷雾剂,可以在感染的最初迹象时使用——或者作为日常预防措施预先使用——用迷你结合剂的雾气充满鼻子,这些迷你结合剂会覆盖病毒颗粒的 RBD,然后它们才能附着到任何东西上。它将具有一袋干燥扁豆的长期保质期,并且可以为任何新的病原体快速重新配制,并迅速送到医护人员、教师和任何其他前线人员手中——一种设计师驱动的文明免疫系统。

为了设计迷你结合剂,曹龙星在贝克实验室做博士后期间负责该项目,他侦察了病毒的 RBD 结构。然后,他将其与研究所 ранее 设计的微小蛋白质库进行了比较,并寻找互补的形状。就像挑战性表面的攀岩者一样,迷你结合剂需要足够小,才能挤入 RBD 所在的裂缝中,并且需要塑造成能够在其正确位置获得牢固的抓手和立足点。曹龙星对 RBD 的氨基酸形成正电荷斑块、负电荷斑块和疏水性(憎水性)斑块的位置进行了编目。接下来,他定制了迷你结合剂,使其具有尽可能多的互补斑块。他在 Rosetta 上测试了数百万种可能性。

最佳设计由三个螺旋组成,像香肠链一样通过短氨基酸链连接。每个迷你结合剂总共约 60 个氨基酸长——不到抗体的十分之一大小,不到冠状病毒刺突的二十分之一大小。

当然,然后曹龙星必须将他的蛋白质从 Rosetta 带到现实世界。令人惊讶的是,这个过程变得非常容易。 DNA——基因代码的 A、C、G 和 T——可以在类似于喷墨打印机的设备上以几美分的价格打印出来。曹龙星打印了 DNA 链,其中包含他的迷你结合剂的序列,并将它们插入酵母中,酵母就像可编程的牲畜一样,除了它们 нормальный 的蛋白质外,还泵出了这些微小的蛋白质。然后,他收获了蛋白质并进行了测试。

顶级迷你结合剂结合病毒的效率是已知最佳抗体的六倍——事实上,比地球上任何分子都好,与 RBD 形成数十个牢固的键。它 чрезвычайно 稳定,并且很容易从喷嘴中喷出。给予一鼻子迷你结合剂的仓鼠对新冠病毒产生了免疫力。“我当然很兴奋,”曹龙星说,“但并不完全惊讶。” 研究人员预计迷你结合剂的临床试验将很快开始,世界各地的许多实验室现在正在探索迷你蛋白质可能帮助身体发挥功能或抵御疾病的其他方法。

尽管人们对这项技术抱有极大的乐观态度,但一些生物安全研究人员对可能出于不正当目的而设计的蛋白质表示担忧。例如,朊病毒是导致“疯牛病”和其他神经退行性疾病的原因,它们是错误折叠的蛋白质,会导致其他蛋白质依次错误折叠,从而引发致命的链式反应,这些反应是可传播的;它们可以通过气溶胶传播。《生物武器公约》实际上禁止所有国家开发或使用基于病原体的生物武器,但从未有人想到将其扩展到解决从未成为生物体一部分的蛋白质。

伦敦国王学院的生物安全专家菲利帕·伦佐斯说:“这是一个真正令人担忧的问题,因为未来潜在的生物武器不一定使用病原体使我们生病。” 合成迷你蛋白质可能受或不受公约的控制,她说,“因此法律地位是一个重要问题。”

但是,伦佐斯说,工程设计的迷你蛋白质也是一种 чрезвычайно 不太可能的威胁,并且在她担心的清单中排名很低:“如果你想造成伤害,为什么要转向像蛋白质设计这样复杂而复杂的东西?在自然界中,你可以使用很多更容易获得的东西。” природный 毒素和病原体是现成的,而且无处不在。如果你真的想伤害人,还有更简单的方法。

目前,有益类型的从头蛋白质正在吸引越来越多的科学能量和专业知识,这些分子可能会来到您附近的诊所。由于世界上近 80 亿人中的许多人仍在等待新冠疫苗,沃尔斯的纳米颗粒看起来像是一个有希望的候选者。

在成功 нейтрализация 小鼠细胞中的假病毒后,疫苗的下一个重大测试是针对真正的冠状病毒。为此,沃尔斯不得不将她的小鼠运送到北卡罗来纳大学拉尔夫·S·巴里克实验室,他是世界上最重要的冠状病毒研究人员之一。该设施具有与活病毒一起工作所需的生物安全级别。巴里克和他的同事们看到了许多疫苗候选者,因此在 2020 年 6 月,沃尔斯很高兴收到他们发来的一封令人鼓舞的电子邮件:纳米颗粒疫苗的 нейтрализация 能力超出了图表——高于他们测试过的任何东西。

“一切都比我们希望的更好!”沃尔斯说。当暴露于真实病毒时,小鼠表现良好。“完全受到保护。没有疾病迹象。” (后来沃尔斯发现,她可以将已经很低的剂量再减少九倍,添加加强剂,并获得同样好的结果。) 2021 年 1 月,该疫苗开始在华盛顿州和韩国进行早期临床试验。

然而,即使这些试验正在进行中,该病毒也在孕育新一波变异体,这些变异体能够逃避第一代疫苗引发的一些抗体。因此,沃尔斯重新开始工作,设计一种新的和改进的纳米颗粒。这个版本 не только 包含 SARS-CoV-2 RBD 的副本,还包含四种不同 RBD 的嵌合体:一些来自 SARS-CoV-2,一些来自 2000 年代初的原始 SARS 病毒,还有一些来自其他两种冠状病毒。这种广泛的 RBD 谱系引发了针对所有测试冠状病毒(包括最难以捉摸的变异体)的强大抗体反应。

一种有效剂量极小、易于且廉价地生产、无需冷藏且可预防一系列突变病毒(包括 в будущем 可能出现的病毒)的疫苗,可能正是世界需要的解决方案。这些优势引起了世界疫苗重量级人物的关注,包括葛兰素史克公司的拉普奥利。“毫无疑问,我们的免疫系统喜欢纳米颗粒,”他说。“这些代表了我们拥有的最佳选择。” 在 2019 年发表在《细胞》杂志上的一篇评论中,拉普奥利预测,此类设计师分子将迎来疫苗的新时代:“从这里开始,前景无限。”

并且这种能力不会止步于疫苗。在这个新的氨基酸时代,以原子尺度智能设计纳米机器的能力,可以将对抗每一种疾病变成一项工程实践。“当我们处理任何涉及蛋白质的问题时,我们需要牢记这一点,” Walls 说。“我们需要观察蛋白质,并且知道我们可以设计解决方案。每天都有新的成功出现。”

其中一些成功将出现在医学以外的领域,例如材料科学。IPD 已经发明了可以自组装成微观蜂窝状网格的蛋白质,这种网格可以吸引矿物质沉积,这是一种生产高效超导体和电池的新方法。另一个项目是制造能够像植物中的光合蛋白一样捕获光,并将能量转化为电和燃料的蛋白质。

随着氨基酸时代工具包的增长,我们现在用于帮助的天然蛋白质——例如糖尿病患者的胰岛素——可能会变得像我们石器时代的祖先曾经使用的磨尖的石头一样过时。同样,我们目前的设计蛋白质,无论它们多么令人兴奋,也只是日晷和车轮。充满定制分子的未来景象是无法想象的。但就像新的蛋白质本身一样,这些特征最终也会优雅地成型。