当约翰·缪尔和他的忠实骡子布朗尼在1875年秋天溅过卡威亚河的马布尔支流时,这位出生于苏格兰的博物学家已经见识了不少加州的气势磅礴:约塞米蒂山谷、高耸的内华达山脉、马里波萨树林。缪尔热衷于探索,并擅长讲故事。他创立了塞拉俱乐部,并将其同名山脉称为“光之山脉”。当缪尔在那个秋日漫步到如今被称为红杉国家公园的山地高原时,他发现了一片非常大的、非常高的树木。他从显而易见的事物中汲取灵感,简单地将其命名为巨树森林。

巨树森林的主要特征是巨杉(Sequoiadendron giganteum),地球上最大的树木。在这片2300英亩的树林中生长着数千棵巨杉,其中包括世界上十棵最大树木中的五棵。它们的高度接近300英尺;树干的直径超过30英尺;如果你在它们的树冠下行走,几乎不可能错过它们。“在每一个方向,红杉都统治着树林……”缪尔在《我们的国家公园》中写道,“一群宏伟的巨人在纯净的神庙树林中聚集。”然而,在一个温暖的八月清晨 4 点,我们这支精力充沛的科学家和登山者队伍却很难找到这些该死的树木。

“我觉得我们走得太远了,”36 岁的森林生态学家温迪·巴克斯特停下队伍说。满月的象牙色光芒足以让人在没有面朝下摔倒的恐惧下徒步旅行,但它并不是一个好的导航灯塔。

关于支持科学新闻

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保关于塑造我们当今世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

这是由巴克斯特和她的同事森林生态学家安东尼·安布罗斯领导的为期两周的实地考察的第四天。作为加州大学伯克利分校道森研究实验室的科学家,他们是“从叶片到景观”项目的一部分,该项目与美国地质调查局、国家公园管理局和卡内基航空观测站合作,致力于研究和管理巨杉的健康状况。

当然,加州正处于历史上严酷的干旱之中,而此时对水的需求却从未如此之大。根据美国林务局的数据,仅今年一年,加州就有 6200 万棵树死亡。自 2011 年以来,共有 1.02 亿棵树木死亡,另有数千万棵树木濒临死亡。加州的森林通过创造健康的流域、提供野生动物栖息地和固存大气碳来产生基本的生态系统服务,而它们的死亡速度却前所未有。甚至连伟大的巨杉也出现了令人担忧的压力迹象。安布罗斯和巴克斯特的目标是收集和分析树木样本,以了解巨杉在这些快速变化的条件下是如何生存的,以及可以采取什么措施来保护它们。但首先我们必须找到它们。

“我们是否遇到过任何交叉路口?”48 岁的安布罗斯问道,他的注意力一直集中在回答我的问题上,而不是寻找地标。

“我肯定记得这棵树,”有人兴高采烈地说,这种说法似乎更适合作为迷路徒步旅行者墓碑上的墓志铭,而不是作为方向信心的投票。经过短暂的讨论,我们纠正了方向,向上走上一个缓坡,下到一个浅盆地,并经过一对地标,即使在漆黑的夜晚也清晰可见。

这条小路分割成两座彼此相距数英寸,高度数百英尺的林间高塔。现在天色还太暗,无法欣赏它们的高度,但每棵树的底部都足以令人敬畏,它们布满结节、呈球状,木质关节肿胀,大小堪比丰田普锐斯。再往远处走几百码,小路继续穿过另一棵红杉的空心中心。很久以前,伟大的创造者和破坏者,巨树森林的卡利,在这里肆虐,烧毁了树的中心。伤口巨大,高 40 英尺或更高,几乎与整棵树的 12 英尺直径一样大。然而,这位伟大的君王在火灾中幸存下来,这场火灾也会烧掉厚厚的落叶层,落叶层会阻碍幼苗的生长,从而为小红杉提供机会,让它们有一天触及天空,并在自己的火灾中幸存下来。

队伍在草地上分散开来,每个登山者都前往他们将要采样的树木。科学家们已经确定了 50 棵红杉作为研究目标——“森林中最大、最粗糙的树木,”安布罗斯说——今天早上他将攀登一棵 241 英尺高的红杉。在大多数其他森林中,像这样的树会成为明星景点,拥有荣誉称号,甚至可能还会有一个观景区。在这里,它只被称为“271 号树”。

安布罗斯有着引人注目的蓝色眼睛,留着林木工人的胡须,下巴上长着白色的胡须。他穿上登山安全带,拉紧固定在上方约 24 层楼高的树冠上的绳子。他研究树木已经二十多年了,最初在洪堡州立大学攻读本科和硕士学位时,主要研究海岸红杉(Sequoia sempervirens),然后在伯克利攻读博士后研究巨杉。“从美学角度到生物学角度,这些树木都是地球上最壮观的生物之一,”他以拳击推广人的热情说道。“它们是植物所能达到的顶峰。它们迫使你思考生命以及你在生命中的位置。”

他扣上一对上升器——连接到绳索并允许他将自己拉上去的机械装置。“你无法真正从地面理解一棵树的真正特征,”他说。安布罗斯关掉头灯,将头转向树冠,开始漫长而黑暗的攀登,进入一个充满神秘感的世界。

自 19 世纪中期以来,当有关仙女故事豆茎大小的树木的传闻从内华达山脉传出时,巨杉就已经在其景观中占据主导地位,并吸引了全球的想象力。巨杉是三种红杉物种之一,它不是世界上最高的树;这个桂冠属于它的北方表亲,海岸红杉。但是就生物量的绝对体积而言,任何曾经行走、游泳、飞行或站立在这个星球上的生物都无法与之匹敌。它们如此高大,以至于人们很难描述它们,因此将它们与其他的庞然大物进行比较:蓝鲸、747 客机、恐龙、自由女神像、象群、航天飞机。巨杉让它们都相形见绌。

一亿多年前,当地球更加温暖和潮湿时,红杉最早的亲戚在北半球大部分地区繁衍生息。在从墨西哥北部、加拿大北极地区到英格兰的任何地方都发现了红杉化石。在晚中新世,大约 1000 万到 2000 万年前,巨杉最接近的直系祖先生活在现在的爱达荷州南部和内华达州西部。随着内华达山脉的持续隆起和气候变得更加干燥,巨杉的分布范围缩小。今天,仅存的红杉仅限于沿着内华达山脉西部狭窄的带状区域分布的 75 个树林,这些树林的宽度约为 15 英里,长度约为 250 英里。

巨杉是地球上寿命最长的生物之一。尽管没有人知道这些树木的绝对到期日,但有记录的最古老的树木是 3200 年。缪尔声称发现了一个有 4000 个树轮的树桩,每年一个。在它们早年,这些树木容易受到捕食和反复无常的自然因素的影响。然而,一旦它们在几个世纪后达到青春期,红杉就变得几乎坚不可摧。它们的树皮柔软多纤维,几乎不含松脂,这使得这些树木具有极强的耐火性。赋予它们木材丰富的肉桂色的单宁酸也能够排斥昆虫和真菌。

当一棵成熟的红杉确实死亡时,死亡通常是其巨大尺寸的功能。根腐病会剥夺一棵树的坚实锚定,而火灾会破坏其根基,但很少有任何一种实际上会杀死一棵 30 层高的君主。重力是最终的罪魁祸首,因为基础不确定的巨杉面临着暴力和确定的结局。重力的持续拉力可以将一棵不平衡的树木以如此巨大的轰鸣声拉到森林地面上,以至于几英里外都能听到回响。红杉的命运是一个伊卡洛斯式的寓言,它不是因为飞得太靠近太阳而陨落,而是因为它从根部伸展得太远。

由于它们具有抵御疾病和干旱的能力,因此巨杉很少会站立死亡。“如果你没有经历过几次干旱,你就活不到 2000 年,”安布罗斯告诉我。这正是为什么美国地质调查局森林生态学家内特·斯蒂芬森在 2014 年 9 月在巨树森林散步时看到意想不到的事情后感到如此震惊的原因。

“几十年来,我一直自信地说,如果你遇到严重的干旱,气候变化的第一个迹象会出现在幼苗中,”斯蒂芬森回忆道,他自 1979 年以来一直在红杉和国王峡谷国家公园研究树木。“我完全错了。”

他调查了一个几年前被烧毁的区域,幼苗在那里生根发芽。斯蒂芬森手脚并用地爬来爬去,惊讶地发现幼苗坚挺而充满水分,叶子呈现鲜艳的蓝绿色。这已经是加州干旱的第三年了,2014 年的夏天尤其残酷。他认为应该有一些干旱压力的迹象。他坐在地上,向后靠,将头转向天空,思考这个谜团,并找到了答案。

他上方矗立着一位伟大的老君主。树的树冠几乎完全是棕色的,这是他从未见过的枯死程度。他寻找其他表现出类似压力的树木,当他找到一棵树枝靠近地面的树时,他触摸了它。树叶散落下来。在研究这些树木的 30 多年里,斯蒂芬森只看到两棵树站立死亡。在当前干旱的五年里,他现在已经看到了几十棵站立死亡的树木。

斯蒂芬森迅速组建了一个团队,在秋季风暴吹散证据之前,对 2014 年的枯死情况进行了调查。美国国家公园管理局 (NPS) 委托安布罗斯和巴克斯特于 2015 年开始他们的实地考察。虽然 NPS 和在蒙大拿州冰川国家公园工作的科学家们可能已经因为气候变化而接受了无冰川的未来,但没有人准备考虑红杉没有其同名树木的可能性。

“头痛!!!”安布罗斯大喊。

他的警告,这种攀树的行话表示坠落的枯木,在树枝嗖的一声从我的头边擦过之前,瞬间充满了森林。它发生得太快了,断裂的树枝在我有机会移动之前就已经落到地上。

“这就是为什么我们在树木周围工作时要戴头盔,”他向站在红杉树下的一小群人解释说。

在我们实地考察的第一天,我们就很快上了课。我们在一个陡峭的山坡上设置好,巴克斯特演示了如何准备攀爬的装备。她身材高挑而精瘦,下颚线条刚毅,声音温柔,在实验室里进行稳定同位素分析和在树上设置 600 英尺的静力绳一样得心应手。“我喜欢体力消耗和智力刺激的结合,”她告诉我。“爬到树顶很费劲。你汗流浃背,气喘吁吁,但就在那时你开始收集样本,科学研究也开始了。”

2015 年,巴克斯特和安布罗斯自己做了大部分工作,他们识别并装备了 50 棵树,每天攀爬六次,并从每棵树上收集样本和测量数据。他们的一天从凌晨 2:30 开始,到晚上 10:00 结束——如果他们幸运的话。“那太残酷了,”巴克斯特回忆道。

这次他们有更多的帮助。在两周的时间里,十多名志愿者——学生、专业树艺师、攀岩爱好者——将轮流进出。时间表虽然没有前一年那么疯狂,但也相当紧张。我们凌晨 3 点起床,一个小时后从新月草地停车场开始徒步前往巨杉森林。在爬树、取样和分析一整天后,我们回到露营地休息一下,然后倒头大睡。

眼前的目标是了解树木面临的水分胁迫的严重程度、叶片中的水分含量以及树木在光合作用过程中使用的稳定碳 13 (13C) 同位素的数量,这可以进一步了解树木如何应对干旱。有了这些信息,科学家和公园官员可以评估树木的健康状况,并开始考虑通过诸如控制燃烧等措施来保护巨杉,控制燃烧可以清理幼苗的地面,并消除与巨杉争夺水分的抗火性较差的树木。

安布罗斯第一次接触森林管理是在他在加利福尼亚州奇科读完高中后,担任野地消防员。他回忆说,这段经历包括“几个小时的无聊,然后是长时间的恐惧”,并让他亲眼目睹了积极的灭火政策如何对森林生态系统产生不利影响。

一个多世纪以来,政府对森林火灾的态度一直是扑灭。但是,不加选择地扑灭频繁发生的、强度较小的自然火灾会扰乱巨杉等物种赖以繁荣的自然消耗和复苏过程。它还允许危险级别的燃料堆积起来——直到一次爆炸性的灾难将一切都蒸发殆尽。“你会看到这些大型的景观转变,针叶林变成了灌木丛,”安布罗斯说。

2013 年,里姆大火席卷了内华达山脉,吞噬了超过 257,000 英亩的土地。这是加利福尼亚州有记录以来第三大火灾,燃烧了 15 个月。它从未到达红杉国家公园,但它确实席卷了以北 100 英里处优胜美地的一部分。作为一项预防措施,官员们甚至在优胜美地的一些巨杉周围设置了洒水器,以防大火逼近。

伸向空中数百英尺的巨杉面临着一些非常真实的物理挑战。了解这些巨大的树木如何克服重力成为森林的巨人。简·金插画。

巨杉,像所有树木一样,在水文循环中起着核心作用。风暴带来雨雪,巨杉每天可以吸吮 800 加仑的水——比任何其他树都多。当树木从地下吸取水分时,叶片周围的空气会将水分通过树木吸入,最终回到大气中。这个过程称为蒸腾作用,会在树木的水柱中产生张力。大气越干燥,可用的地下水越少,张力就越高。在极度干旱的条件下,当这种张力过高时,这些水柱会像橡皮筋一样断裂。形成气泡,产生栓塞,阻止水流向上流到树干。如果这种情况发生得足够多,树木就会落叶,最终可能会死亡。

为了测量水的张力和其他生物过程,攀登者每天对每棵树进行两次采样,一次是在凉爽的黎明前,此时树木受到的压力最小,另一次是在中午的烈日下。科学家们从下层和上层树冠上剪下树叶,这使他们能够评估树木不同部位的情况。

在安全讲话和装备演示之后,安布罗斯从他的背包里拿出一张层压地图,并为攀登者分配了他们的树木。他穿上森林绿色的树艺师安全带,在每个臀部夹上一个袋子来携带他的样本。然后,他踩入连接在上升器上的脚带,开始攀爬。

他的手臂、腿和核心像流水线一样运动。他蹲在绳子上,向上滑动右臂,然后是左臂,将膝盖拉到胸前,然后在脚蹬中站直,此时他重复这个动作——在通往顶部的路上重复数十次。攀登者称之为“快速上升”,这个过程听起来和它一样费力。

大约在 100 英尺高的地方,安布罗斯在下层树冠处停了下来,下层树冠以第一个重要的树枝为标志,这些树枝的直径可达 6 英尺。他剪下几根细小的树枝,将它们放入一个塑料袋中,将袋子塞入他的臀部袋中,然后继续攀爬。树的叶子通过称为气孔的微小孔调节气体交换。气孔吸收二氧化碳并释放氧气和水蒸气。当树木水分胁迫过大时,它会关闭气孔。这会阻止通过蒸腾作用造成的失水,但也会阻止树木吸收大气中的二氧化碳并将其用于光合作用。红杉有大量的碳储存,以帮助它们度过这些艰难时期,但如果气孔关闭时间过长,树木最终会饿死。

当安布罗斯在树上工作时,我徒步走到研究地点上方的一个小山顶,在那里,加利福尼亚州干旱的代价以壮丽的全景展现出来。卡威亚河中段从高耸的内华达山脉骤降到圣华金山谷的农业帝国。抛光的花岗岩隆起和西部大分水岭锯齿状的山脉主宰着地平线;松树、冷杉和雪松覆盖着河盆地。颜色丰富而鲜艳,但它们并非都恰到好处。在一片绿色的海洋中,大片红色的岛屿在景观中转移。这些赭色的森林不是红杉。它们是成千上万棵死树。

从数量上来说,巨杉只占加利福尼亚州森林的一小部分。在我与安布罗斯和巴克斯特进行短途旅行的几周前,我与卡内基空中观测站 (CAO) 的首席研究员格雷格·阿斯纳一起乘坐了一次考察飞行,以更好地了解整个州的树木发生了什么,以及这可能对红杉的未来意味着什么。

48 岁的阿斯纳运营着一个名为空中分类测绘系统的飞行实验室,这是一架改装过的多尼尔 228 飞机,配备了价值 1200 万美元的定制设备,使 CAO 能够以详细而高效的方式测量森林的组成、化学和结构,这种方式不久前还属于科幻小说的范畴。“在加利福尼亚州,”阿斯纳说,“我们有 8.88 亿棵树的确切数字。”

我们早上 7:30 在萨克拉门托的麦克莱伦航空公园会面。阿斯纳和他的四人小组穿着时髦的黑色飞行服,正在进行最后的检查,并等待太阳在天空中升得更高,这将允许更准确的测量。当天的目标:绘制加利福尼亚州北部 3600 平方英里的森林区域。

收集如此大量的详细数据需要一个独特的工具箱。飞机本身是为特殊任务工作而设计的,具有高载荷能力和短距离起降能力。一个成像光谱仪,位于飞机腹部的一个切口顶部,吸收从紫外线到短波红外线的光谱。它允许 CAO 测量树木中的 23 种不同的化学物质,包括水、氮和糖含量。为了正常工作,成像光谱仪内部的传感器保持在零下 132 摄氏度的原子级低温下。

成像光谱仪旁边的激光系统每秒从飞机底部发射一对激光 500,000 次,创建下方地形以及其上每棵树的三维图像。第二个光谱仪,这个光谱仪具有增强的变焦能力,允许团队从 12,000 英尺高处测量树上的单个树枝。最后,一种称为内部测量单元的设备记录飞机的 X、Y 和 Z 轴以及俯仰、横滚和偏航,以确保其在空中的位置不会损害其从地面收集的数据的准确性。“这个单元的技术与巡航导弹的鼻锥中的技术相同,”阿斯纳解释说。“因此,国务院可以决定我们访问哪些国家。”CAO 研究世界各地的森林——秘鲁、马来西亚、巴拿马、南非、夏威夷。

一旦升空,我们就抛开了中央山谷的蔓延,转而进入沿海山脉。在肉眼看来,沙斯塔-三位一体国家森林看起来很壮观,拥有 220 万英亩的河流和山脉。沙斯塔山是一座 14,179 英尺高的活火山,仍然保持着漂亮的雪帽,景观生机勃勃,一片绿色。阿斯纳的光谱仪分享了不同的故事。“视觉评估并不能告诉你太多,”他说。在他的电脑屏幕上,下面的绿色树木都显示为红色。它们已经死了。我们只是还没看到。“去年这里没有很多这种情况,”他以医生诊断癌症患者的冷静效率说道。CAO 的全州调查结果表明,数千万棵树可能无法度过另一个干燥的冬天。

糖松(Pinus lambertiana)是一种生长在大片相连的树林中,可以存活 500 年的树种,受到的打击最为严重,占死亡人数的 70% 左右,但雪松、冷杉和橡树也都在遭受痛苦。导致这些树木死亡的不仅仅是降水的缺乏;而是气候变化的连锁反应。水分胁迫的树木更容易成为山松甲虫(Dendroctonus ponderosae)的目标,山松甲虫将卵产在树干中并吃掉树木。

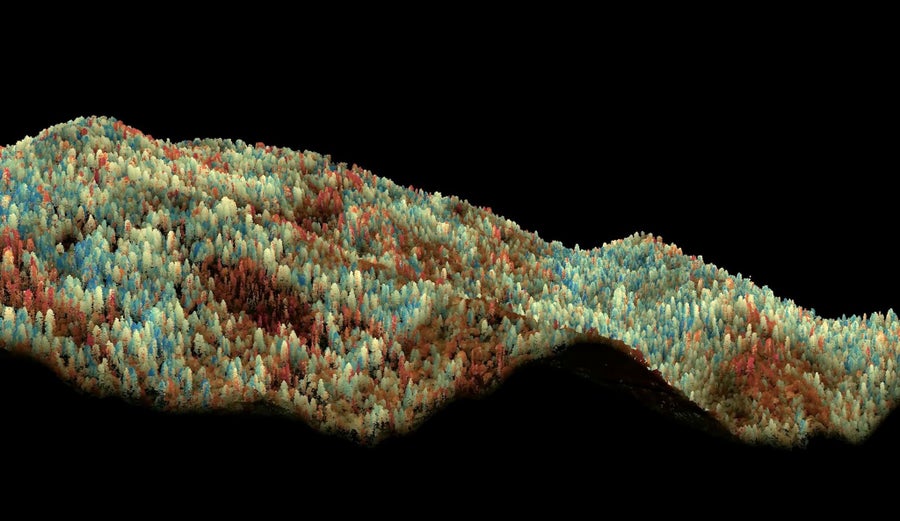

通过卡内基机载观测台 (CAO) 收集的数据和生成的视觉效果,科学家和森林管理者可以了解干旱对红杉国家公园当前和未来的影响。了解 CAO 科学家 Greg Asner 在这张图片中看到了什么。

Asner 分享了一张巨型森林的地图。红杉树呈现出凉爽、令人舒适的蓝色阴影,表明含水量很高。Asner 解释说,水会流向低洼处,而巨型森林位于一个高原盆地。“这是一个绿洲,一个避难所。目前,这些树木最不需要担心。”这是一个苦乐参半的消息,就像在龙卷风过后庆祝最后一栋屹立不倒的房屋一样。

“干旱是一个累积的过程,”Asner 在飞机从沙斯塔山西坡长距离转弯时解释说。“森林具有生物惯性。我们不知道生理临界点在哪里。目前,我们正在从森林中失去碳。”

森林应该吸收碳,所以我不太确定是否在通信系统中听清楚了 Asner 的话。我敲了敲耳机,以确保它们还在工作。“对不起,你刚才说森林正在向大气中释放碳吗?”汽车、燃煤发电厂、畜牧业——这些都是碳源。但是加利福尼亚的茂密森林呢?

“我猜是这样,”他说。“很难想象森林仍然是碳汇。”

要爬到一棵巨型红杉树顶,需要数百英尺的高度,而最难的总是最初的六英尺。

在地面上观察了团队的其他成员在红杉树上上下滑动两天后,我向安布罗斯请教了一次教程。多年来,我花了很多时间在岩石和绳索上,可以勉强爬上 5.10 级的难度,但是攀树——超越了匆忙攀爬的程度——是一个新的领域。

看起来很容易。安布罗斯在几分钟内就冲进了树冠,而巴克斯特则使用一种奇特的单腿技术,看起来她像在空中跳跃。与此同时,我几乎无法离开地面 12 英寸。那些迷人的、可以作为了解古代战斗的窗口的火洞?它们实际上是危险的悬垂物,会导致攀登者像钟摆一样进入焦黑的髓质洞穴。堆积在根系上的两英尺厚的枯叶层?这使得刚好足够难以获得开始舒适攀爬所需的离树干间隙。我从来没有劈过叉,但是当我的脚被绑在脚蹬里时,我发现自己旋转着,像一个展开的十字架,在无休止的、令人眩晕的圆圈中打转。然后我扭伤了膝盖。

如果说安布罗斯和巴克斯特像优雅的尺蠖一样攀爬绳索,那我看起来就像一个癫痫发作的木偶。最终我到达了下层树冠,但是我的膝盖感觉像一个高压锅里的水球,而且我离掌握巴克斯特的单腿跳跃技巧还很远。为了在本周晚些时候进行更多攀爬,我下降了。

回到地面后,我一瘸一拐地走到安布罗斯跟前,告诉他我失败的尝试。“第一次总是很棘手。你要避免太用力地抓住上升器。而且,真的,你不应该过多地使用你的上半身。你主要想用膝盖和核心力量。”翻译过来就是:与我正在做的完全相反。

几天后,我在另一次黎明前的攀登中获得了机会。这棵树是世界上最大的个体之一——高 220 英尺,底部直径 20 英尺——考虑到它生长在花岗岩板上的浅薄土壤中,这就更令人印象深刻了。在地下,这棵树为了寻找水源,与岩石基质进行了数千年的战争,它的根系不断地探测着每一个裂缝和断裂处。我毫不费力地清除了最初的几英尺,开始了漫长的登顶之旅。

红杉树的形状像一个巨大的桶,高而胖,几乎没有锥度。在最初的十层楼中,树干是一面纯粹的木墙,轮廓完整。在我到达红杉树的第一个树枝之前,我就经过了一棵相邻的 90 英尺高的松树的树冠。当我进入下层树冠广阔的树枝网络时,攀登从平稳的滑行转变为剧烈的搏斗。我穿过、绕过、并在树枝之间努力前进,每根树枝都有一棵普通树的大小。大约在半路,一对五英尺厚的树枝从树干的相对两侧伸出,呈 L 形向上延伸,就像两条手臂在宣示力量一样。

最后,到了顶部。攀登了 40 分钟后,我坐下来喘口气。树冠非常庞大。在一侧,六个树枝汇聚在一起,形成一个足够进行方块舞的宽长椅。很容易迷失在规模中,但是当我的心跳放缓、早晨变得明亮时,微妙之处变得突出。数千个乒乓球大小的绿色球果像枝形吊灯一样悬挂在树枝上。与树的下部不同,这里的树皮光滑无缝,带有紫色色调,并刻有像地形轮廓一样的细线。一个被称为重复树干的、多节的垂直树枝烛台从树冠中长出。我匆忙爬上最后 10 英尺,栖息在一个尖顶的粗短顶端。

红杉树的树冠像茂盛的绿色感叹号一样点缀着树木线。周围只有温暖的微风和空旷的空间,我发现自己完全暴露在外,并经历着一种情感悖论。在这里与鸟儿一起有一种自由,一种从任何熟悉的事物中光荣的解脱。但是这是一种狭隘的自由。重力定律和我对高度的巨大不适阻止了我做出任何展开双臂的“我是世界之王”的时刻。一只西部唐纳雀(Piranga ludoviciana)落在树枝上,将其鲜红的头转向我,对它领地中的入侵者感到困惑。在森林地面上,一只黑熊(Ursus americanus)在为早餐蹒跚而行。登上珠穆朗玛峰的人比站在这棵高贵树顶的人还多——甚至可能更多的人在月球上行走过。

约翰·缪尔在《我们的国家公园》中写到红杉树时说:“它的存在绝对没有限制。没有什么能伤害这棵大树。” 然而,日出揭示了一个令人不安的未来。即使在这里,在这个国家第二古老的国家公园里,地平线也是一种病态的、像香烟屁股一样的黄色,这是来自该州各地无数火灾的中央山谷烟雾和森林火灾烟雾的混合物。

缪尔的夸张是可以理解的。我坐在上面的这棵树可能在雅典民主在古希腊萌芽之前就已经扎根了。它经历了世界上许多伟大文明的兴衰,从罗马人到玛雅人再到大英帝国。它的长长的阴影在这片森林中蔓延了三千年,但这并不能掩盖人类进步的消耗。当我将攀爬下降器夹在绳索上并开始前往森林地面的旅程时,我不禁想知道:这棵树能站立足够长的时间来见证我们自己的灭亡吗?还是它会先倒下?

本文经bioGraphic许可转载。这篇文章于 2016 年 11 月 22 日首次发表。视频和照片由 Novus Select 提供。