1790年1月15日,来自英国皇家海军“邦蒂号”的九名叛变者、18名来自塔希提岛的人和一名婴儿抵达皮特凯恩岛——地球上最偏远的宜居地之一。皮特凯恩岛被南太平洋环绕,与最近的其他岛屿之间隔着数百英里的开阔水域,是孤独的缩影。

在“邦蒂号”逃亡者出现之前,自15世纪波利尼西亚人居住以来,该岛可能未曾有人类居住。那个社群可能存在了数个世纪——这些世纪似乎最终以自然资源的枯竭以及与其他遥远岛屿的冲突而告终,这些冲突切断了贸易和供应线,导致皮特凯恩岛的人类居民实际上灭绝。至少表面上,一个宜居的地方变得难以为继,直到1790年那个命运攸关的日子,“邦蒂号”的到来。值得注意的是,即使定居者记录到远处有船只经过,又过了18年才又有其他船只在皮特凯恩岛抛锚。

皮特凯恩岛的故事只是人类在南太平洋地区不寻常的居住动态的一个极端例子。在波利尼西亚、密克罗尼西亚和美拉尼西亚地区,数万个岛屿散布在数百万平方英里的海洋上。许多岛屿几乎只是岩石和珊瑚的突出物,即使是宜居的地点也并非在任何时候都有人居住。但总的来说,它们代表着一个广阔的潜在定居和文明景观,吸引着有动力在地球水域中航行的人们。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道: 订阅。 通过购买订阅,您将帮助确保有关塑造我们今天世界的发现和想法的有影响力的故事的未来。

这种毋庸置疑的地球环境与我们宇宙环境之间的相似之处令人震惊。在银河系中,可能有多达 3000 亿颗恒星。来自系外行星搜寻工作(例如美国宇航局开普勒太空望远镜进行的那些工作)的最佳估计表明,在这片恒星海洋中,可能有超过 100 亿个小型岩石世界,其轨道构型有利于温和的表面条件。 就像地球上的岛屿一样,这些系外行星斑点可能既能产生也能支持生命系统,并可能为任何决心在星际空间中迁移的物种提供航路点网络。 这才是真正有趣的地方。

正如西欧人最终意识到南太平洋的人民已经乘坐简单的船只,以仅几节的速度在数千英里的海洋上扩散开来一样,我们现在可以看到,在我们的星系中扩散并不需要比毅力和适度的宇宙时间更多。

最著名的是,在 1950 年与同事科学家共进午餐时,物理学家恩里科·费米首次认识到这一事实,并且——正如故事所说——脱口而出:“难道你们从不奇怪大家都在哪里吗?” 这里的“大家”指的是任何星际物种,而这个问题随着时间的推移演变成了同样著名但略有误称的费米悖论:除非技术精湛的物种极其罕见,否则它们现在应该已经扩散到银河系几乎所有地方,但我们没有看到任何它们的证据。 费米以其在脑海中进行所谓的粗略计算的能力而闻名,他大致计算出,当银河时钟的每一滴答声都代表数百万年时,银河系可以在宇宙眨眼之间被殖民。

1975 年,天体物理学家迈克尔·哈特对这一想法进行了首次适当的定量和细致的研究,他在研究中提出了被称为哈特“事实 A”的观点。 这指的是今天地球上没有外星人。 这个不容置疑的事实(对于大多数头脑冷静的人来说)使哈特得出结论,即目前银河系中不存在其他技术文明——或者曾经存在过。 与费米最初的洞察力一样,这个论断的关键在于,即使使用速度远低于光速的适度推进系统,一个物种显然也只需要相对较短的时间就能扩散到银河系 10 万光年的宽度。

图片来源:Nadieh Bremer; 资料来源:罗切斯特大学 Jonathan Carroll-Nellenback

物理学家弗兰克·蒂普勒也研究了这个问题,他在 1980 年报告了他的工作,像哈特一样证明,在几百万年内,有足够动力的外星人确实可以访问任何地方。 鉴于我们的太阳系已经存在了 45 亿年,而银河系至少在 100 亿年前就形成了,因此有足够的时间让物种最终到达所有宜居世界。

然而,至关重要的是,这些调查以稍微不同的方式考虑了生命的传播。 哈特假设生物物种“以肉身”进行定居过程,而蒂普勒则想象成群结队的星际旅行自我复制机器探测器,它们将不受限制地传播。 在大多数定居场景中,恒星系统及其行星(如果它们尚未被居住)会被居住,然后成为向新系统发射的下一个行动基地。 对于蒂普勒的自我复制机器,其扩张的主要限制将是为制造每一代后代提供足够的能量和原材料。

这些截然不同的方法突显了对星际迁移做出有意义的陈述所面临的挑战。 在任何此类研究中,总是有很多大的假设。 有些是合理的且易于证明的,但另一些则比较棘手。 例如,所有情景都涉及对星际旅行所用技术范围的猜测。 此外,当物种“搭便车”而不是派出精密的机器人使者时,最基本的假设是生物可以完全在任何类型的星际旅行中生存下来。

我们知道,即使以光速的 10% 飞行也需要一些非常疯狂的技术——例如,聚变炸弹推进或巨大的激光驱动光帆。 还必须有屏蔽,以抵御星际气体原子的船体腐蚀性撞击,以及来自星舰破坏性岩石碎屑的撞击,对于以任何像样的光速百分比飞行的航天器来说,每块碎屑都具有炸弹的冲击力。 以更适中的速度旅行可能更安全,但会导致恒星之间的 transit 时间长达数百年或数千年——而且,如何让船员在可能大大超过个人寿命的时间跨度内保持生存和健康还远非显而易见。

然而,最具争议的假设围绕着动机问题以及我们对整个文明及其定居点寿命的预测。 例如,如果一个外星物种根本对到达其他恒星不感兴趣,那么整个银河系定居的想法就会完全停滞。 这是卡尔·萨根和威廉·纽曼在 1983 年提出的一个论点,作为对他们所谓的“唯我论方法”外星智能的反驳。 但正如我的同事宾夕法尼亚州立大学的天文学家杰森·赖特指出的那样,这种提议本身可以说是“单一文化谬误”。 换句话说:似乎不可能准确地推测整个物种的行为,就好像它在用一个统一的思想思考一样。 我们人类当然不符合这个框框。 即使银河系中绝大多数假定的星际文明没有尝试银河系大 Diaspora,也可能只需要一种文化逆潮流而动,就可以将生命和技术的迹象传播到数千亿个恒星系统中。

事实上,费米悖论的历史充斥着对其基本假设的各种辩论,以及各种各样的假定的“解决方案”。 这些解决方案很少有(如果有的话)是容易检验的。 尽管有些解决方案包括相当直接的想法,但另一些则纯粹是科幻小说。 例如,即使对于一个技术非常先进的物种来说,获得快速穿越星际空间的能力的资源成本也可能太高。 这当然可以减少探险家的数量,并解释哈特的事实 A。 或者,也许人口增长并非像许多研究人员所假设的那样,是前往恒星的强烈动机,特别是对于一个约束任何掠夺性冲动并在其本土系统中发展真正可持续生存的物种而言。 最终的绿色革命将消除为科学探索以外的任何目的而远赴他乡的动力。

发出更不祥的音符的是诸如“大过滤器”之类的概念——这种观点认为,总有一些东西限制着一个物种,也许是不可避免地未能实现绿色革命,导致所有潜在的技术生命的内爆式灭绝。 或者,也许自然灾难,从超新星爆炸到银河系中心黑洞的爆发,只是定期修剪银河系生命,使其无法广泛传播。

更离谱的提议包括动物园假说。 在这种情景中,我们被外星势力故意隔离和蒙在鼓里。 还有我喜欢称之为偏执情景的:其他文明就在那里,但由于某种宇宙恐惧症而彼此躲藏并拒绝交流。

然而,也许有更简单的方法来解释我们目前对外星人的无知。 这些答案可能与我们眼皮底下的例子具有共同特征——南太平洋岛屿上人类居住的时变和不均衡性质。 在地球和地球外案例中,都有基本的、普遍的因素在起作用,从稀缺的良好抛锚地点到人口可能需要多长时间才能准备好进一步穿越虚空。

早在 2015 年,我的同事罗切斯特大学的亚当·弗兰克和我曾在纽约市哥伦比亚大学校园附近共进午餐。 与 65 年前的费米午餐一样,谈话内容是关于星际物种的性质。 受费米一时兴起的脑力计算的启发,我们试图制定一项调查策略,该策略尽可能少地做出未经证实的假设,并且可以通过某种方式使用真实数据进行检验或约束。 这项练习的中心思想很简单,就像皮特凯恩岛的短暂居民一样,探索或定居浪潮可能会在银河系中来来去去,而人类恰好出现在其中一个孤独的时期。

这个想法与哈特最初的事实 A 相关:今天地球上没有外星探险家的证据。 但它更进一步,询问我们是否可以通过限制地球可能未被访问的确切时间长度来获得对银河系生命的有意义的限制。 也许很久以前外星人来过又走了。 多年来,许多科学家讨论过寻找可能是在此类太阳系访问之后遗留下来的文物。 全面搜索的必要范围很难预测,但仅地球上的情况似乎更容易管理一些。 2018 年,我的另一位同事,美国宇航局戈达德空间研究所的加文·施密特与弗兰克一起,对我们是否甚至可以判断地球上是否曾存在过更早的工业文明进行了 критический 评估。

尽管这可能看起来很奇妙,但施密特和弗兰克认为——大多数行星科学家也这么认为——时间实际上很容易抹去地球上几乎所有技术生命的迹象。 一百万年或更长时间后唯一真正的证据将归结为同位素或化学地层异常——奇怪的特征,例如合成分子、塑料或放射性尘埃。 化石遗骸和其他古生物学标记非常罕见,并且非常依赖特殊的形成条件,以至于在这种情况下它们可能不会告诉我们任何信息。

事实上,现代人类城市化仅覆盖了大约 1% 的地球表面,为遥远未来的任何古生物学家提供了一个非常小的目标区域。 施密特和弗兰克还得出结论,没有人进行过必要的实验来详尽地寻找地球上此类非自然特征。 底线是,如果像我们自己这样的规模的工业文明在几百万年前就存在过,我们可能不会知道。 这绝对不意味着曾经存在过一个; 它仅表明这种可能性无法被严格排除。

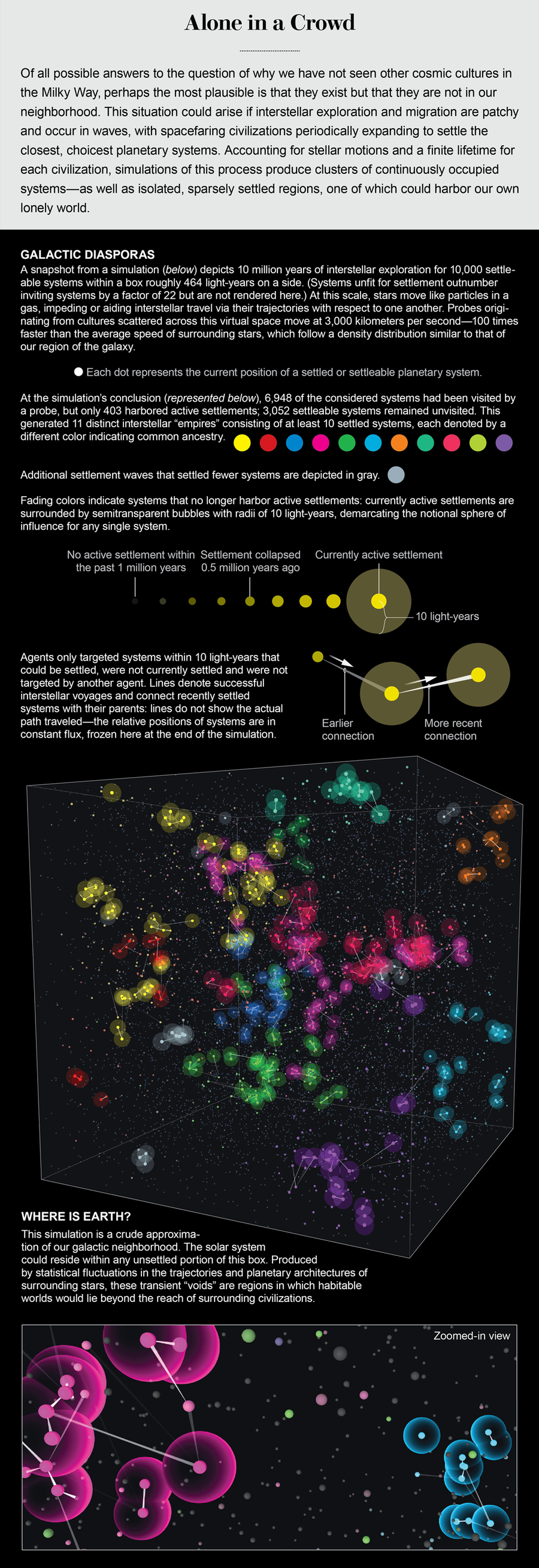

在过去的几年里,我们一直在罗切斯特大学的乔纳森·卡罗尔-内伦巴克和赖特领导的调查中,追求这些想法更宏大的、银河系范围的影响。 一个关键的进步是开发了一系列基于代理的计算机模拟,并辅以老式的纸笔数学,这使我们能够构建更真实的物种如何在充满运动的星系中移动的图景。

如果您拍摄一张距离太阳几百光年内的恒星快照,您会发现它们的运动就像气体中的粒子一样。 相对于该空间中的任何固定点,恒星可能快速或缓慢地移动,并且在实际上是随机的方向上移动。 将范围放大到数千光年的尺度,您将开始记录宏大的、共同的轨道运动,这种运动使像我们太阳这样的恒星大约每 2.3 亿年绕银河系一周。 更靠近银河系中心的恒星完成一个回路所需的时间要少得多,并且有快速移动的“晕”恒星作为环绕银河盘的独特、相当球形的星群的一部分进出银河盘平面。

这意味着对于一个文明来说,环顾四周寻找要探索的目标恒星,现在最近的和未来最近的恒星会随着时间推移而发生显著变化。 我们自己的太阳系很好地说明了这一点。 现在我们最近的恒星比邻星距离我们 4.24 光年,但在大约 10,000 年后,它将仅距离 3.5 光年——大大节省了星际旅行时间。 如果我们等到大约 37,000 年后的今天,我们最近的邻居将在一段时间内成为一颗名为罗斯 248 的小型红矮星,届时它将仅距离我们三光年。

为了模拟这种不断变化的恒星图,我们的模拟使用了一个三维恒星盒,其运动类似于真实星系的小部分中的运动。 然后,它通过将其中一部分恒星指定为星际旅行文明的宿主来启动“定居前沿”。 这些文明具有有限的寿命,因此一个系统也可能变得无人居住。 并且一个文明在能够向其最近的邻近恒星发射探测器或定居努力之前有一个等待期。 所有这些因素都可以更改、调整和探索,以查看它们如何影响结果。 对于各种可能性,一个看起来有些参差不齐的定居前沿会在星际空间中自我传播。 这种传播前沿的速度是交叉检查和确认费米最初难题的可能解决方案的关键。

我们发现的结果既简单又微妙。 首先,银河系中恒星的自然、气体状运动意味着,即使是最慢的星际探测器,以每秒约 30 公里(几乎是旅行者 1 号目前从太阳向外运动速度每秒 17 公里的两倍)的速度移动,也将确保定居前沿在远小于十亿年的时间内穿越银河系。 如果我们考虑到其他恒星运动,例如银河系自转或晕星,这个时间跨度只会缩短。 换句话说,正如费米所见,用生命填满银河系并不难。 但实际情况是,银河系“被填满”的程度取决于真正可定居的世界的数量——我们在向金·斯坦利·罗宾逊 2015 年的史诗科幻小说《极光》致敬时将其称为极光效应——以及文明在一个世界上能够持续存在的时间长度。

在一个极端情况下,很容易通过简单地减少可用行星的数量并让文明仅持续约 10 万年或更短时间来使银河系空无一人。 在另一个极端情况下,很容易调整这些因素以使太空充满活跃的星际旅行定居点。 事实上,如果合适的星球足够多,那么已定居文明平均持续多久几乎无关紧要。 如果他们保留了最初使他们能够旅行的技术,那么他们中就足以继续探索并最终填满银河系。

但在这些极端之间,出现了最引人入胜且可能最现实的情况。 当银河系中可定居世界的出现频率介于高和非常低之间时,可能会发生有趣的事情。 具体而言,银河系空间区域中合适世界的数量和位置的普通统计波动可能会创建不断被一波又一波星际探险家访问或重新定居的系统集群。 可以将其视为群岛,一群或一连串岛屿。 这些集群存在的另一面是,它们通常被大片未定居的空间区域包围,这些地方太远且分布太稀疏,不值得前往。

这种“银河群岛”情景能解释我们在地球上的情况吗? 值得注意的是,这可能是可以的。 例如,如果典型的行星文明可以持续一百万年,并且只有 3% 的恒星系统实际上是可定居的,那么像地球这样的行星在至少过去一百万年中未被访问的可能性约为 10%。 换句话说,我们发现自己处于等式的孤独一方并非极其不可能。

相反,这种情况意味着在银河系的其他地方存在星团、群岛,星际物种在其中将宇宙邻居或访客视为常态。 任何这些情况的发生都不需要极端的假设; 它只需要对行星数量和恒星运动在银河系漩涡星群中的性质进行相当普通的解释。 尽管关于任何类型的星际旅行的可行性以及一个物种是否真的会进行星际旅行的假设仍然存在,但其他因素只是需要调整的参数。 其中一些,例如宜居世界的数量,已经在天文学家的视野中,因为我们正在寻求更多关于系外行星的知识。 其他因素,例如文明的寿命,是我们试图解决我们自己的行星可持续发展问题时,正在受到密切关注的主题。

我们也可能发现已定居的恒星群岛或正在进行的定居前沿传播的证据。 将我们对外星智能和技术的搜索目标不是放在已知的单个系外行星上,而是放在银河系区域,那里的恒星地形可能有利于星际扩张或集群,这可能是一种有趣的新策略。 直到最近,我们银河系空间的三维地图还非常有限,但借助欧洲航天局的盖亚天文台等仪器绘制了十亿个天文物体和恒星运动图,我们或许能够绘制出这些热点。

但最终,费米悖论的真正悖论可能在于根本没有悖论。 我的同事们的研究表明,像地球这样的宜居、有人居住的世界表现出没有任何可辨别的证据表明曾经被外星物种访问或定居,这完全是一种自然状态。 无论银河系是否缺乏其他技术先进的生命,还是像它所能达到的那样充斥着星际探险家,情况都是如此。 正如皮特凯恩岛可能在太平洋上空无一人地坐了长达三个世纪一样,地球可能只是在泛银河系生命的宇宙涟漪再次冲击它之前,经历一段孤立期。

真正的问题,正如几个世纪以来的波利尼西亚定居者所面临的那样,是当这种情况发生时,我们的行星文明是否仍然存在。