我在 2017 年春天偶然受邀参加了一个起初看起来是错误的科学会议。邀请是第三手的,细节模糊但引人入胜。我乘汽车、火车来到市中心的一家酒店,在那里我穿过一系列会议室,直到门上的一个标志清楚地表明事情非常不对劲。上面写着“MAPS 3 期会议”。

3 期是药物临床试验批准前的最后一步。它是在一大群研究志愿者中进行的,以确保药物安全有效。围绕这些试验的无休止的会议通常涉及数月的审查、保密协议和合同;它们不应该被误入歧途的科学家通过第三手邀请闯入,我立刻感到格格不入。

在我能够撤退之前,有人从会议室里走了出来,认真地打量着我。她让我解释一下自己,然后,令我惊讶的是,她转向签到台的工作人员说:“给她一张名牌。我们稍后会解决这个问题。” 到那天结束时,我已经认识了这位女强人的名字:贝拉·亚扎尔-克洛辛斯基,多学科迷幻研究协会 (MAPS) 的首席科学官。我在行为药理学和临床试验方面的背景似乎引起了她的注意,到会议结束时,我已经承诺与她合作开展 3 期项目,该项目将评估 MDMA(俗称 Molly 或摇头丸)对严重 PTSD 或创伤后应激障碍的疗效和安全性。PTSD 的特点是反复体验不受欢迎的创伤记忆,根据国家 PTSD 中心的数据,美国每年有多达 1500 万人患有这种使人衰弱的疾病。

支持科学新闻报道

如果您喜欢这篇文章,请考虑通过以下方式支持我们屡获殊荣的新闻报道 订阅。通过购买订阅,您正在帮助确保有关当今塑造我们世界的发现和想法的具有影响力的故事的未来。

MDMA,即 3,4-亚甲二氧基甲基苯丙胺的缩写,是一种苯丙胺类化合物,最初由欧洲制药巨头默克公司于 1912 年开发,作为一项关于凝血剂的研究计划的一部分。它被搁置多年,后来在 20 世纪 70 年代由化学家亚历山大·舒尔金重新合成,并在他的著作《PiHKAL》中永垂不朽,该书包含 MDMA 的配方。不久之后,舒尔金与一位朋友,加利福尼亚州奥克兰的心理学家利奥·泽夫分享了这种化合物。泽夫和他的同事开始在私人诊所将 MDMA 与心理疗法结合使用,并注意到他们的患者能够更好地面对情感唤起和痛苦的回忆。在摄入化合物一小时内,患者就可以放下恐惧,面对羞耻和创伤的回忆。

然而,紧随这一发现之后,MDMA 走出了心理治疗师的办公室,涌入大众流通,成为 20 世纪 80 年代最常用的娱乐性物质之一。1985 年,美国缉毒局 (DEA) 将 MDMA 列为 Schedule I 物质,拥有该物质成为犯罪,最高可判处 15 年监禁。美国国立卫生研究院随后花费了二十年时间资助研究,表明 MDMA 具有神经毒性,并且通常是致命的。

动物研究表明,MDMA 会诱导神经递质血清素的大量释放,血清素是一种信号分子,是情绪和情感的重要调节剂。一旦释放到突触(神经元之间化学信号传递的小间隙)中,血清素就会作用于附近神经元上的受体,以改善一个人的情绪状态。MDMA 不仅会引起血清素激增,还会阻止信号分子被分泌它的神经元重新吸收,从而使血清素在突触中停留并发出信号的时间比平时更长。这种血清素激增还会诱导激素催产素和血管加压素从大脑中称为下丘脑的区域释放出来。这两种激素都被认为可以促进人际关系和亲近感。

早期的这些研究表明,MDMA 可以促进含血清素神经纤维的持久重组,但它们也表明,这种变化仅在高剂量下发生,并且会随着时间的推移而逆转。然后,约翰·霍普金斯大学医学院的神经学家乔治·里考特出现了,他因吹嘘 MDMA 的所谓神经毒性和致命影响而声名鹊起。里考特声称,“即使一剂 MDMA 也可能导致永久性脑损伤。” 他的研究结果宣称 MDMA 会破坏大脑,并在其身后留下受损的纤维,这些结果发表在《科学》杂志上,并被国家药物滥用研究所一次又一次地用来支持禁毒战争。

这些数据后来被撤回,原因是安非他命而非 MDMA 导致了报告的神经毒性。但是,我们花了多年时间才摆脱耸人听闻的反毒宣传海报,海报上诸如“这就是你的大脑在摇头丸作用下的样子”之类的短语被泼洒在人工着色的脑部扫描图之上,使它看起来好像 MDMA,正如一位 DEA 官员所说,“把你的大脑变成瑞士奶酪。”

更新近的动物数据表明,MDMA 有助于消除对恐惧经历的记忆,并削弱啮齿动物创伤记忆的重新激活。这些研究表明,即使是出了名的独居章鱼,在化合物的影响下也会产生拥抱的爱好。也许最有趣的是动物数据,这些数据表明,MDMA 与催产素释放相结合,可能会重新启动类似于儿童社交和情感学习期间发生的“关键期”。这种重新开放似乎创造了一种流动状态,在这种状态下,与深刻创伤记忆相关的痛苦负面情绪可以得到处理和减轻。

同样,最近的人类数据表明,当受试者与值得信赖的人玩游戏时,MDMA 会增加合作行为,并且当他们的信任受到损害时,MDMA 可能有助于情绪恢复。如果 MDMA 真的可以软化负面记忆的束缚,我们该如何采取下一步措施来评估和开发它,使其成为退伍军人、身心虐待和性侵犯受害者以及经历 PTSD 的自然灾害幸存者的潜在治疗药物?

达成肯定

在 MAPS 会议结束后,我坐在车里,思考着 3 期临床试验中涉及的巨大障碍。我向亚扎尔-克洛辛斯基解释说,虽然我在 2 期测试方面积累了相当多的经验,但我从未进行过 3 期试验,并且认为仅仅凭借决心就能解决不可避免会出现的复杂问题似乎是愚蠢的短视。她毫不气馁,但我感到恐惧。

Schedule I 状态是药物开发商的祸根。根据美国《管制物质法案》,Schedule I 物质在定义上没有医疗用途,没有公认的安全数据,并且具有很高的滥用潜力,这意味着通常没有联邦资金来研究此类化合物作为潜在的治疗药物。

考虑到监管障碍,为 Schedule I 物质创建研究计划是一个困难且耗时的过程。此类化合物受到高度限制,必须从 DEA 获得许可,才能允许将它们存储在研究机构中并分发给受试者。更糟糕的是,1986 年的《管制物质类似物执行法案》规定,所有“与 Schedule I 化合物基本相似”的化合物也是非法的,因此在实验室中甚至无法近似 MDMA 等药物的效果,而不会冒刑事指控的风险。

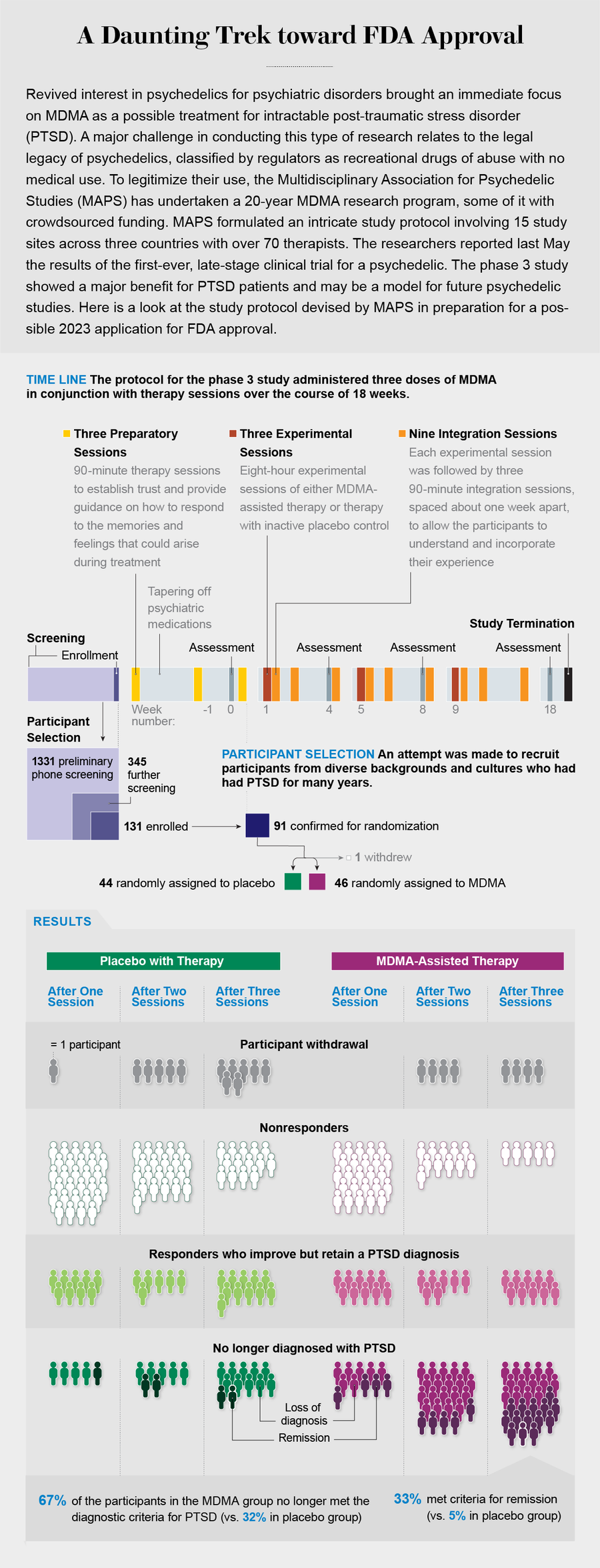

图片来源:5W 信息图表(时间轴和参与者选择)和达娜·史密斯(结果);来源:“MDMA 辅助治疗严重 PTSD:一项随机、双盲、安慰剂对照的 3 期研究”,作者:Jennifer M. Mitchell 等人,《自然医学》,第 27 卷;2021 年 6 月

要使用 Schedule I 物质,首先需要申请 DEA 许可证,其中列出每种涉及的化合物、每项实验将使用的量、化合物的存储地点和方式、谁可以进入该空间、什么安全措施将保护它们,以及将使用什么记录保存程序和审计跟踪来跟踪它们。每年都需要支付年费,并且每次更改都需要提交修订。这个艰苦的过程劝退了除最坚定的研究人员之外的所有人。也没有明确界定的重新分类管制药物的流程,因此,即使有足够的数据证明 MDMA 等化合物具有真正的药物效果和较低的滥用潜力,也没有明显的途径将它们重新分类为 Schedule II、III 或 IV 物质。

一旦 DEA 签署了 Schedule I 访问权限,就需要进行类似复杂且耗时的过程,才能获得食品和药物管理局的批准,将 Schedule I 物质给予人类。第一步是向 FDA 药物评估和研究中心内的适当部门提交新药研究 (IND) 申请。此申请必须包含迄今为止关于该药物的几乎所有已知信息,包括来自动物药理学和毒理学研究的数据、任何人体实验的结果、消除对纯度和供应的担忧的生产计划,以及关于临床试验方案甚至参与研究人员的其他详细信息。FDA 的政策是在 30 天内回复 IND 申请,但如果由于任何原因该机构感觉不宜批准,则可以将项目无限期地搁置临床,这对于临床研究人员来说被认为是死亡之吻。

我们的研究团队能够利用特殊协议评估 (SPA),这是一种新的机制,可以通过该机制更快、更透明地进行 FDA 批准流程。SPA 允许赞助商(在本例中为 MAPS)与 FDA 就研究设计达成协议,包括特定数量的受试者、剂量、分析计划和结果指标。由于与 FDA 的面对面交流是一种稀有且宝贵的商品,因此在 2017 年获得令人垂涎的 SPA 是一项巨大的福利,同年获得突破性疗法资格更是锦上添花。突破性疗法指定允许扩大对机构支持和指导的访问权限,并且如果正在开发用于治疗严重或危及生命的疾病的药物,则允许通过快速通道进行批准流程。

即使所有适当的监管和合规问题都已解决,仍然存在化合物的生产问题。对于临床试验,此步骤必须在“良好生产规范” (GMP) 认证的实验室中进行。GMP 确保生产是一致的,在清洁的环境中进行,并符合 FDA 规定的质量标准。虽然这个过程看起来很简单,但还是尝试了几次才找到一家能够可靠地生成纯化合物的 GMP 认证实验室。MDMA 也是一种非常静态的分子,并且倾向于粘附在所有不应该粘附的东西上,这意味着 GMP 设施需要练习才能成功地封装该药物。

众筹临床试验

将任何新药推向市场都很困难,但对于迷幻药来说,这个过程简直是令人望而生畏。MAPS 资助的第一个 MDMA 治疗 PTSD 的研究于 2001 年获得 FDA 批准,但 3 期研究的受试者招募直到 2018 年 11 月才开始。即使是 SPA 和突破性疗法资格,如果没有研究资金,也毫无意义。将一种新药推向市场平均花费 9.85 亿美元。由于联邦机构通常不支持对 Schedule I 化合物的临床研究,因此迄今为止 MDMA 研究的大部分资金来自慈善事业,甚至还有一些来自众筹。(顺便说一句:如果有人在 10 年前向我建议,有人会在任何地方进行一项由众筹资助的 3 期药物试验,我会嘲笑他们。)

然而,财务状况可能很快就会改善。就在几年前,当迷幻药再次开始在人体试验中进行测试时,制药公司并没有真正争先恐后地加入这个俱乐部。但在过去一年中,热情有所提高,迷幻药初创公司现在比比皆是。如果运气好的话,这种资金和兴趣将帮助 MAPS 在未来两年内推动 MDMA 首次临床应用批准通过 FDA。

尽管超过六项 2 期研究已经证明了 MDMA 治疗 PTSD 的有效性和安全性,但早期试验通常无法准确预测随后进行的大型多中心 3 期试验的结果。在 MDMA 的案例中,我们很幸运。在三个国家的 15 个研究地点,与 70 多名不同的治疗师合作,并与有童年创伤、抑郁症和难治性 PTSD 亚型的研究参与者合作,我们获得了令人难以置信的有希望的结果。

接受 MDMA 辅助治疗的 3 期研究参与者在 PTSD 症状和功能障碍方面比接受安慰剂加疗法的参与者表现出更大的减轻。此外,他们的抑郁症状也急剧下降。到研究结束时,MDMA 组超过 67% 的参与者不再符合 PTSD 的标准。另有 21% 的人产生了临床意义上的反应——换句话说,焦虑、抑郁、警惕的精神状态和情感麻木有所减轻。

尽管人们曾担心对有自杀意念的人服用任何新药都可能使他们的问题恶化,但 MDMA 辅助治疗并没有增加自杀想法或行为的指标。MDMA 也没有表现出任何可衡量的滥用潜力(这应该迫使我们重新考虑禁毒战争和 1990 年代的恐吓策略背后的理由)。

然而,尽管有这些令人鼓舞的发现,但期望 MDMA 在临床控制较少的情况和更异质的人群中获得同样令人印象深刻的结果是不负责任的。迷幻药物的成功取决于对变量的严格控制,例如治疗师团队的经验、施用治疗药物的环境或环境,以及参与者花费时间整合他们在迷幻疗程中学到的东西的量。然而,我们的工作与 MDMA 的娱乐用途无关,娱乐用途通常发生在与精心计划的临床实验截然不同的环境中,并且依赖于通常掺杂各种掺杂物的街头毒品。

我们目前正在收集 3 期研究的长期随访数据。一个重要的问题是 MDMA 和其他迷幻药的治疗效果可能持续多久。显然,这些化合物不同于 SSRI(选择性血清素再摄取抑制剂)等药物,后者必须每天服用,通常持续数年,有时甚至无限期。我们尚不知道我们的参与者是否必须每隔几年回来接受额外的 MDMA 辅助治疗。虽然早期的临床研究表明迷幻药的治疗效果可能非常持久,但我们也不知道在我们的临床人群中是否有一些亚群,他们的效果特别持久,而另一些亚群则需要额外的剂量疗程或整合工作。

MDMA 是一种体验式药物,因此其治疗效果受其给药环境的影响。这是与其他药物的关键区别。我不期望血液稀释剂在我在父母的客厅里服用和在我邻居的厨房里服用时会产生某些不同的效果。我不期望它会根据我的情绪而以不同的方式工作。

迷幻药无疑是不同的。它们依赖于心态和环境。因此,必须在服用前向参与者告知该化合物的潜在影响。治疗环境必须经过深思熟虑地构建,以提供适当的支持和保护。更重要的是,参与者必须由经过培训的引导者(通常是接受过特殊培训的医生或心理学家)指导整个体验过程,他们知道如何温和地转移和塑造体验,并帮助他们处理将出现的创伤的许多方面。此外,如果正如动物数据表明的那样,MDMA 诱导的关键期重新开放可能会持续数周,那么应尽一切努力利用这段时间来治愈、学习和成长。

我们的研究参与者来自多种背景和文化,但所有人都被诊断患有严重的 PTSD,并且平均患病时间超过十年。他们中的许多人被认为是难治性的,他们尝试过其他 PTSD 疗法和治疗药物,但都无济于事。超过 90% 的人报告说伴随创伤的抑郁症以及自杀念头。

参与者通常在开始为期三天的实验疗程之前,与他们的治疗团队一起进行了三次准备疗程。这些准备疗程帮助我们设定了治疗期望,并描述了如果受试者是接受 MDMA 的人群,他们应该预料到什么。由于这是一项双盲、安慰剂对照试验,这些疗程也让我们有机会解释接受安慰剂可能是什么感觉,以及如何管理对此的失望。(尽管几乎不可能完全掩盖迷幻药的效果,但我们的一些参与者猜测他们接受了 MDMA,但实际上他们接受了安慰剂,有些人猜测他们接受了安慰剂,但实际上他们接受了 MDMA。)

准备疗程之后是实验疗程。参与者斜躺在舒适、昏暗的房间里的沙发上,并收到一板药物泡罩包装和一杯水,开始他们的旅程。随后进行了三个整合疗程,引导者与参与者合作,进一步解开实验疗程中暴露出来的创伤。

关于 MDMA 疗法的神经生物学作用机制,还有很多东西需要学习,但它通常使参与者能够积极、开放地讨论他们的创伤,而不会在情绪上不知所措——这对 PTSD 患者来说是一个主要挑战。他们经常以极大的自我同情心讨论他们的创伤经历,我们的一些治疗师推测这可能是他们最终从负担中解放出来的关键。到研究结束时,参与者的外貌有时会发生明显的变化。他们站得更直了,他们与我们对视,他们甚至笑了。

哪个才是?

当我们开发迷幻药物时,最大的未解之谜之一是主观“迷幻”体验对于治疗作用是否是必要的,还是应该被设计消除的无关紧要的副作用,以使治疗过程更快、更具市场性。事实上,旨在开发“非迷幻”迷幻药(那些没有精神活性或致幻作用的迷幻药)的制药公司突然涌现出来。然而,鉴于无数数据表明神秘体验的强度与治疗改善相关——以及主观报告赞扬迷幻顿悟对多年负面思维的有益影响——继续关注真正的迷幻化合物似乎是明智的。

除了 PTSD 之外,数据还支持 MDMA 用于抑郁症、焦虑症、饮食失调以及酒精和药物滥用症。DEA 重新安排管制可能会减少 MDMA 用于这些和其他适应症的临床评估的障碍。然而,即使在 MDMA 治疗 PTSD 的 DEA 和 FDA 批准获得批准后,在药物可以上市之前,仍必须完成大量任务。应该建立培训和认证迷幻药引导者的渠道,并建立他们可以执业的诊所系统。药物开发商将需要制定风险评估和缓解策略并将其提交给 FDA 批准——此步骤是为了确认 MDMA 的临床使用没有未经检查的风险或副作用——并且他们将必须设计治疗成本结构,以鼓励 HMO 和保险提供商承担费用。

我第一次在大学里读到关于迷幻药对焦虑症和成瘾的潜在治疗效果的文章,当我进入研究生院时,我确信理解这些化合物将导致更好地治疗各种精神健康障碍。由于我们始终无法获得迷幻药进行实验室测试,因此我们转而专注于分离出其生化活性的各个组成部分(通常称为逆向工程)。

大多数迷幻药都有多个药理靶点,并且可以将其分离出来,并使用更容易获得的药物逐步测试它们。例如,如果迷幻药诱导血清素和催产素的释放,我们可以尝试用 SSRI 或催产素来改变行为。如果它充当 NMDA 受体拮抗剂,阻断信号分子谷氨酸,我们可以使用 NMDA 受体拮抗剂,如氯胺酮。我们中的许多人已经花费了数十年时间,根据我们对迷幻药生物化学的了解,以这种方式研究潜在治疗药物的神经机制和行为影响。尽管神经科学和行为药理学领域在理解焦虑、恐惧、物质渴求和冲动等行为方面取得了长足的进步,但我们仍然远未找到治疗这些疾病引起的痛苦的万能药。也许是时候采取不同的策略了。

50 多年前,在经历了十年的日益增长的民众不满情绪之后,并且为了应对迷幻药的娱乐用途的蔓延,接受的钟摆急剧摆动。20 世纪 70 年代的动荡和恐惧推动了国家监管和刑事定罪议程。半个世纪后,钟摆再次摆动,我们发现自己重新审视迷幻药物的医疗价值。除了数十项关于 MDMA 作用的新研究外,目前还有几项关于其他几种迷幻药的正在进行的临床试验,包括裸盖菇素、LSD、死藤水和伊博格碱。

尽管这个新方向可能感觉很开明,但我们必须注意确保皈依者的热情不会影响我们的决策。我们需要花时间彻底调查这些强大的化合物——了解它们的优点和缺点。没有科学的严谨性,钟摆可能会再次摆动。“适度为宜”和“剂量决定毒性”是我一次又一次听到的格言。MDMA 作为第一种医用迷幻药获得批准的道路可能仍然漫长而坎坷,但如果我在将近五年前在酒店会议室遇到的热情和动力可以预示未来,那么我相信我们正在稳步朝着正确的方向前进。